集體記憶是什麼:深度解析文化、歷史與社會認同的基石

在人類社會的廣袤圖景中,有一種無形卻極具力量的存在,它不僅塑造著我們的身份認同,更引導著我們對過去的理解與未來的想像。這就是「集體記憶」。它不同於個人私密的記憶,而是特定社會群體共同建構、分享與傳承的歷史敘事、文化符號與價值觀念。究竟集體記憶是什麼?它如何形成?又如何影響著我們的現在與未來?本文將為您深入剖析集體記憶的多元面向。

Table of Contents

集體記憶是什麼?定義與起源

要理解集體記憶是什麼,首先需從其核心定義及概念的提出者說起。

什麼是集體記憶?

集體記憶(Collective Memory)並非單純將個體記憶堆疊而成,而是在特定社會群體中,對於過去事件、人物、地點與意義的共享、建構與傳遞。它是一種社會性記憶,根植於群體的互動、交流與共識,透過特定的框架(如語言、儀式、節慶、紀念碑等)被表達、強化與再現。集體記憶不僅關乎「記得什麼」,更關乎「如何記得」以及「為了誰而記得」。

集體記憶的起源與概念提出者

「集體記憶」這一概念,最早由法國社會學家莫里斯·阿爾布瓦赫(Maurice Halbwachs)在20世紀初期提出。阿爾布瓦赫認為,個體記憶並非獨立存在,而是深深嵌入於社會框架之中。他強調,社會群體透過共同的經驗、互動和交流,共同建構並維持著對過去的記憶。這些記憶並非一成不變,而是會隨著社會的變遷和新的解讀而不斷重塑和演變。

阿爾布瓦赫的核心觀點在於:

- 記憶的社會性: 個體記憶並非獨立於社會之外,而是透過社會框架(如家庭、社區、民族、國家)來組織和理解。

- 記憶的建構性: 記憶不是過去的客觀記錄,而是當下社會群體根據自身需求和視角對過去的選擇性重構。

- 記憶的動態性: 集體記憶會隨著時間、環境和新的詮釋而改變,它是一個持續不斷的過程。

集體記憶是如何形成的?

集體記憶的形成是一個複雜而多面向的社會過程,它並非自然發生,而是透過一系列的社會互動、文化實踐和制度運作不斷構築而成。理解集體記憶是如何形成的,對於掌握其運作機制至關重要。

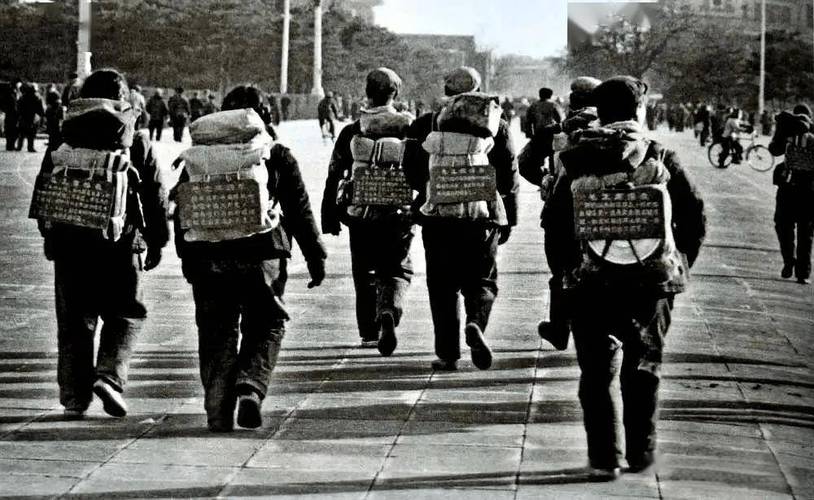

1. 社會互動與口述傳統

在最基礎的層面,集體記憶的形成始於日常的社會互動。人們透過對話、討論、故事講述,彼此分享對過去的經驗和詮釋。家族成員之間講述先祖的故事,社區居民分享共同的災害經歷,這些口述傳統是集體記憶最原始的載體。透過不斷的講述和聆聽,個人記憶被社會化,並逐漸融入群體的共享記憶之中。

2. 媒體與敘事建構

現代社會中,大眾媒體(如新聞、報紙、電視、電影、紀錄片)在集體記憶的形成中扮演著關鍵角色。媒體透過其選擇性報導、框架設定和敘事建構,影響著人們對過去事件的認知和情感。例如,一部關於歷史事件的電影、一篇紀念日特稿,都能有效地強化或重塑特定的集體記憶。近年來,網路社群媒體的興起,更使得記憶的傳播和解讀變得多元且快速,同時也可能引發記憶的爭議與衝突。

3. 儀式、紀念與慶典

各種形式的儀式、紀念活動和國家慶典,是凝聚和強化集體記憶的重要途徑。例如,國慶日閱兵、二二八紀念日、中元普渡等,都包含了特定的符號、行動和敘事,旨在喚起參與者對共同過去的認同和情感連結。這些活動不僅是對過去的追憶,更是對當下社會價值的確認和傳承。

4. 教育體系與歷史教育

學校教育,特別是歷史課本和課程內容,是國家或社會主流集體記憶最直接的傳播者。透過系統性的知識傳授,年輕一代被賦予一套關於國家、民族和社會發展的官方敘事。歷史教育不僅傳遞知識,更在於塑造學生的身份認同、價值觀和對過去的理解框架。教科書內容的選擇、強調和省略,都直接影響著學生對集體記憶的形成。

5. 物質文化與地景地標

物質文化,如紀念碑、雕像、博物館、歷史建築、紀念公園等,是承載集體記憶的重要實體。這些地景和地標不僅是對過去事件的物質化呈現,更是提醒人們回憶、思考和感受過去的空間。例如,中正紀念堂對於台灣特定世代的意義、各地二二八紀念碑的設立,都標誌著重要的集體記憶。它們作為記憶的錨點,引導著人們對過去的想像和詮釋。

為何集體記憶如此重要?

為何集體記憶如此重要?它不僅僅是關於過去的記錄,更是當代社會運作不可或缺的基石,承載著多重功能與意義。

1. 塑造身份認同

集體記憶是個人與群體身份認同的基石。無論是民族、國家、社區或家族,共同的記憶提供了一種歸屬感和連續性。人們透過對共同過去的理解,界定「我們是誰」、「我們從哪裡來」,並與「他們」區分開來。這種共享的歷史感,賦予了個體在群體中的位置與意義。

2. 維繫社會凝聚力

共同的集體記憶有助於增強社群成員之間的連結與團結。當人們共同回憶某個勝利或苦難時,會產生一種情感上的共鳴和相互理解。這種共享的情感基礎,有助於促進社會成員之間的合作、信任與互助,從而維繫社會的穩定與凝聚力。

3. 提供道德與倫理指導

集體記憶往往承載著社會的價值觀和道德規範。過去的經驗,無論是成功或失敗、光榮或恥辱,都能為當下的行為提供借鑒。例如,對戰爭暴行的記憶,可能警示後代珍視和平;對抗爭勝利的記憶,可能鼓勵人們追求正義。透過對過去的記憶,社會傳承著是非觀念與行為準則。

4. 理解與解釋當下現實

我們對當下現實的理解,往往是透過集體記憶的濾鏡進行的。過去的歷史事件和經驗,為我們提供了理解當前社會現象、政治衝突、文化差異的框架。例如,理解台灣當前的族群關係,離不開對二二八事件和白色恐怖時期集體記憶的認識。

5. 影響未來發展路徑

集體記憶不僅回望過去,更指向未來。群體對過去的共同記憶,往往會影響其對未來的規劃和選擇。對特定歷史教訓的銘記,可能導致政策制定者採取不同於以往的策略;對某種成就的驕傲,可能激勵社群繼續朝著特定目標努力。記憶因此成為引導社會發展方向的羅盤。

集體記憶與個人記憶的差異

儘管集體記憶與個人記憶都關乎「記憶」,但兩者在形成機制、性質與功能上存在顯著差異。

個人記憶 (Individual Memory):

- 主體: 個體自身。

- 性質: 私密、主觀、零碎,是個人經歷的內部重現。

- 形成: 透過個體親身經歷、感知與內在消化而形成。

- 特點: 容易遺忘、扭曲,會受到個人情緒、生理狀態和認知偏差的影響。記憶內容往往圍繞著個人生活軌跡。

- 功能: 維持個人身份連續性,學習經驗,解決個人問題。

集體記憶 (Collective Memory):

- 主體: 社會群體(如家庭、社區、民族、國家)。

- 性質: 共享、社會性、建構性,是群體對過去的共同詮釋與傳承。

- 形成: 透過社會互動、媒體傳播、儀式紀念、教育灌輸等外部社會過程建構。

- 特點: 具有一定的穩定性(雖然也會變遷),強調共識和主流敘事。內容往往圍繞著群體的重要事件、文化符號和共享價值。

- 功能: 維繫社會凝聚力,塑造群體身份認同,傳遞社會規範與價值。

簡而言之,個人記憶是「我記得的」,而集體記憶是「我們共同記得的」;前者側重於個體的心理過程,後者則根植於社會的互動與建構。集體記憶為個體記憶提供了參照框架和社會語境,而無數個體記憶的交織與選擇,又反過來構成了集體記憶的潛在素材。

影響集體記憶的因素與挑戰

集體記憶並非一成不變的,它受到多種內外因素的影響,並面臨著各種挑戰。

1. 權力與政治力量

政治菁英和權力結構在塑造集體記憶方面扮演著舉足輕重的角色。統治者或權勢團體往往能透過其影響力,篩選、強調或抑制某些特定的歷史敘事,以服務其當前的政治目的。例如,官方歷史的編撰、紀念館的設立、禁忌議題的壓制,都是透過權力來引導集體記憶的表現。這可能導致「官方記憶」與「民間記憶」之間的張力,甚至產生記憶的鬥爭。

2. 世代交替與社會變遷

隨著時間推移,經歷過特定事件的世代逐漸凋零,新的世代成長起來,他們對歷史事件的理解和情感連結可能會發生變化。例如,戰後世代與Z世代對同一歷史事件的感受可能大相徑庭。社會經濟結構、價值觀念的變遷,也會使得過去被珍視的記憶變得不再那麼重要,或賦予其新的詮釋。

3. 創傷與衝突

戰爭、災難、迫害等集體創傷事件,會對社會的集體記憶產生深遠影響。這些記憶往往具有高度的情感負荷,可能引發長期存在的矛盾和分裂。在後衝突社會中,如何處理和和解這些創傷記憶,成為社會重建的關鍵挑戰,因為不同的群體可能對同一創傷事件抱持著截然不同的記憶和詮釋。

4. 全球化與數位時代的衝擊

全球化使得不同文化和歷史背景的記憶相互碰撞和影響,可能導致記憶的交融,也可能引發記憶的衝突。網際網路和社群媒體的普及,使得記憶的傳播與形成變得更加快速、多元且去中心化。任何人都可以成為記憶的發布者和傳播者,這既提供了多元聲音的機會,也帶來了資訊真偽、記憶碎片化、濾鏡效應等挑戰,使得集體記憶的建構更加複雜。

5. 記憶的選擇性與遺忘

集體記憶的形成往往是選擇性的。在建構某一主流敘事時,某些邊緣的、異議的、不符合當下利益的記憶可能會被邊緣化、壓制甚至抹除。這種「有意識的遺忘」或「被動的遺忘」,是集體記憶的常態。例如,在國家建構的過程中,某些少數民族的歷史或被壓迫群體的經驗可能被忽視,從而導致歷史的單一化和片面性。

集體記憶的台灣案例

在台灣,由於特殊的歷史進程和多元的族群結構,集體記憶的議題顯得格外複雜且豐富。

1. 二二八事件與白色恐怖

二二八事件和隨後的白色恐怖時期,是台灣社會最具爭議和情感張力的集體記憶之一。對於這些事件的記憶,不同世代、不同族群之間存在顯著差異,從「受難」到「和解」、「轉型正義」的記憶建構過程,反映了台灣社會在面對過去創傷時的掙扎與對話。相關的紀念碑、博物館和紀念活動,都在不斷地重塑著這段歷史的集體記憶。

2. 原住民族群的記憶傳承

對於台灣原住民族群而言,集體記憶更多體現在口述歷史、神話傳說、祭典儀式和祖靈信仰中。他們的記憶往往與土地、自然、祖先連結,與主流社會的歷史敘事可能存在差異。近年來,隨著原住民族正名運動和文化復興,他們的集體記憶逐漸被看見和重視,並挑戰著台灣社會對自身歷史的單一理解。

3. 殖民記憶與多元文化

台灣歷經荷蘭、西班牙、清朝、日本等不同政權的統治,這些殖民歷史也留下了不同的集體記憶。例如,對日治時期的記憶,在不同群體中存在「現代化」與「壓迫」的多元詮釋。這些多元的歷史經驗共同構成了台灣豐富而複雜的集體記憶圖譜,也反映了台灣社會多元文化的特性。

結論

集體記憶是什麼?它是一個複雜、動態且充滿力量的社會現象。它不僅是過去的反映,更是當下社會建構的工具,深深影響著我們的身份認同、社會凝聚力、價值觀念,乃至對未來的想像。透過對集體記憶的理解,我們能更好地認識社會的運作機制,更批判性地審視歷史敘事,並學會如何在多元的記憶中尋求共存與和解。

在不斷變遷的時代中,集體記憶持續被重塑、被爭奪、被遺忘,也因此充滿了無限的可能性。正是透過對這些記憶的反思與對話,一個社會才能真正走向成熟與進步。

常見問題 (FAQ)

如何區分集體記憶與歷史?

集體記憶是社會群體對過去的共享詮釋和情感連結,具有較強的主觀性和情感性,是「活的記憶」,會隨著當下需求而變動。歷史則是一種學術建構,旨在透過嚴謹的考證和分析,盡可能客觀地還原過去,並建立起解釋框架。歷史是基於證據的論述,而集體記憶則是一種社會共識或情感體驗。然而,兩者也相互影響,歷史學家的研究成果會影響集體記憶,而集體記憶也可能引導歷史學家的研究方向。

為何集體記憶會隨著時間改變?

集體記憶並非一成不變,它會隨著時間、世代交替、社會政治環境、新的發現或詮釋而持續演變。新一代的成長,舊有記憶承載者的凋零,以及社會主流價值觀的轉變,都會促使集體記憶被重新解讀、強調或淡化某些面向,以適應當下的社會需求與認同。因此,集體記憶是動態的、流動的,而非靜態的紀錄。

如何確保集體記憶的客觀性?

集體記憶本身就是一種社會建構,難以完全「客觀」。因為它必然帶有特定群體的視角和情感。然而,我們可以透過多方位的歷史教育、開放的公共討論、鼓勵多元記憶的表達、設立獨立的歷史研究機構、以及持續的轉型正義過程來促進記憶的全面性和包容性。目標不是達成單一的客觀記憶,而是建立一個能容納多元記憶、並對其進行批判性反思的社會。

集體記憶在當代社會有何新挑戰?

在當代數位化、全球化的社會,集體記憶面臨著新的挑戰。網路資訊爆炸、社群媒體的「同溫層效應」可能導致記憶碎片化和極化;「假新聞」和「記憶戰爭」的出現,使得真實與虛構的界線模糊;以及跨國界的移民和文化交流,導致記憶的多元性與複雜性增加。這些都對集體記憶的建構、傳承和維護提出了新的考驗,促使我們必須更加警覺並批判性地審視所接觸到的記憶。