蛋白石如何形成:從二氧化矽到絢麗寶石的旅程

歡迎來到這趟奇幻的地質之旅!蛋白石,這種以其獨特「變彩」現象聞名的寶石,長久以來吸引著人類的目光。它不像鑽石、紅寶石那樣擁有規律的晶體結構,其形成過程更像是一場漫長而精密的自然藝術創作。今天,我們將深入探討蛋白石如何形成的奧秘,從微觀的二氧化矽顆粒,到最終閃耀著七彩光芒的絢麗寶石。

Table of Contents

蛋白石的奧秘:從地底深處誕生的絢麗色彩

蛋白石(Opal),這個名字源自拉丁文的「opalus」和梵文的「upala」,意指「珍貴的寶石」。與大多數寶石不同,蛋白石是一種「非晶質」或「非晶質水合物」,這表示它沒有固定的內部晶體結構。它的化學式為 SiO₂·nH₂O,其中 nH₂O 代表了其內含的水分。正是這些微小的水分子與獨特的二氧化矽結構,賦予了蛋白石無與倫比的變彩魅力。

什麼是蛋白石?簡要定義

蛋白石本質上是含水的二氧化矽膠體,由數百萬顆微小的、排列整齊或隨機分佈的二氧化矽(SiO₂)球體組成。當光線穿透這些排列規則的二氧化矽球體時,會因繞射(Diffraction)現象而分解成光譜中的各種顏色,從而產生令人驚嘆的「變彩」(Play-of-Color)。根據其內部二氧化矽球體的排列是否規則,蛋白石可分為「貴蛋白石」(Precious Opal)和「普通蛋白石」(Common Opal)。

蛋白石的形成過程:一段漫長而精密的旅程

蛋白石的形成是一個極其緩慢且需要特定地質條件的過程,通常發生在地下數百萬年。這個過程大致可以分為以下幾個階段:

第一階段:富含二氧化矽的水溶液滲透

蛋白石的形成始於富含二氧化矽的水。這些水通常來源於降雨滲入地表,或地下水在流經含矽礦物(如砂岩、火成岩、火山灰層等)時,溶解了這些礦物中的二氧化矽。當這些水溶液滲透到地殼深處,到達地層裂縫、空洞、化石(如貝殼、木頭甚至動物骨骼)或砂岩孔隙時,便為蛋白石的形成提供了必要的前提。

第二階段:二氧化矽膠體球的沉積與排列

隨著時間的推移,環境條件(如溫度、壓力變化)會導致部分水分蒸發,使得溶液中的二氧化矽濃度逐漸升高,形成微小的二氧化矽膠體球(Silica Spheres)。這些球體的直徑通常在 0.1 到 0.5 微米之間,比紅血球還要小。在理想的條件下,這些二氧化矽球體會因為電荷排斥等作用,在重力的影響下緩慢地沉積並有規律地堆疊在一起,形成類似「點陣」的結構。這種規律的排列方式是產生變彩的關鍵。

- 貴蛋白石的形成: 如果二氧化矽球體排列得非常規則,形成三維的點陣結構,就能產生「變彩」。這些球體之間會存在極微小的間隙,而這些間隙的大小決定了繞射光線的波長(即我們看到的顏色)。

- 普通蛋白石的形成: 如果二氧化矽球體大小不一或排列不規則,光線就無法產生繞射,因此只呈現乳白色、灰色或其他單一顏色,而沒有變彩現象。

第三階段:乾燥、固化與水合作用

當二氧化矽球體層層沉積並排列完成後,剩餘的水分會繼續蒸發,使得膠體逐漸乾燥並固化。在這個過程中,二氧化矽球體被緊密地結合在一起,形成固態的蛋白石。然而,蛋白石並非完全乾燥,它仍然會保留約 3% 到 20% 的水分子。這些水分子被吸附在二氧化矽球體的間隙中,維持著蛋白石的穩定性。這也是為何蛋白石在極端乾燥或溫差劇烈變化下可能會脫水開裂的原因。

第四階段:產生變彩(Play-of-Color)的物理原理

變彩是蛋白石最迷人的特徵,其原理是「光線繞射」。當白光(包含所有可見光波長)穿過蛋白石內部規則排列的二氧化矽球體點陣時,不同波長的光線會因為與球體間隙的相互作用而發生繞射。特定波長的光線在特定角度下會被加強,從而反射出鮮豔的色彩。球體的大小決定了反射光的波長:較大的球體會反射出紅色和橙色光,而較小的球體則反射藍色和綠色光。

「蛋白石的絢麗,是時間、水和二氧化矽在大自然實驗室中共同譜寫的詩篇。」

影響蛋白石形成與品質的關鍵因素

並非所有的地質環境都能孕育出珍貴的蛋白石。以下是影響其形成和最終品質的幾個重要因素:

二氧化矽球的大小與排列

這是決定蛋白石是否有變彩及變彩強度的最關鍵因素。只有大小均一且排列高度規則的二氧化矽球體才能產生強烈的變彩。球體直徑介於 150-300 奈米(nm)之間時,可以產生可見光的繞射。如果球體過大或過小,或排列雜亂,則無法產生變彩,形成普通蛋白石。

環境條件:溫度、壓力和酸鹼度

溫和穩定的地質環境對於蛋白石的緩慢形成至關重要。極端的溫度和壓力變化會干擾二氧化矽球體的沉積和排列。此外,水的酸鹼度(pH 值)也會影響二氧化矽的溶解度和膠體形成的穩定性。

水分含量

蛋白石內的水分含量影響其穩定性和耐久性。雖然水是形成蛋白石的必要成分,但水分含量過高可能導致其較為脆弱,容易因水分流失而龜裂;過低則可能在乾燥環境中失去變彩或開裂。

雜質與致色元素

微量的雜質可以在形成過程中混入蛋白石,影響其底色。例如,鐵氧化物可能使蛋白石呈現橙色或紅色(如火蛋白石),而碳質或錳氧化物可能導致黑色底色(如黑蛋白石),這些深色底色能讓變彩更加突出。而這些雜質的來源,也與其形成時周圍的地質環境息息相關。

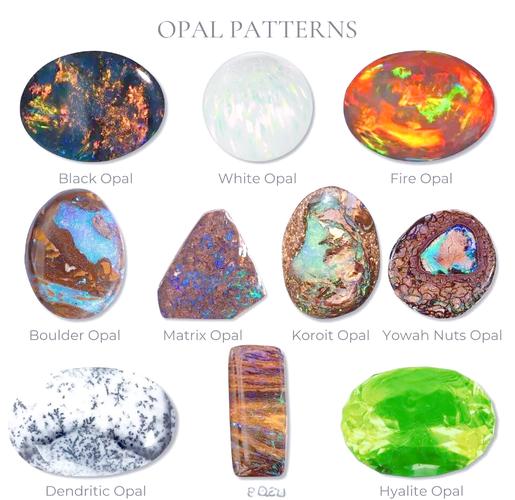

不同類型的蛋白石及其形成環境

根據地質環境的不同,蛋白石的形成機制略有差異,產生了不同類型的蛋白石:

沉積型蛋白石(Sedimentary Opal):澳洲的瑰寶

世界上絕大多數的貴蛋白石都來自澳洲,特別是南澳、新南威爾士和昆士蘭州。這些地區在億萬年前曾是內陸海或廣闊的湖泊,富含矽的砂岩和黏土層是主要的母岩。在漫長的地質歷史中,富含二氧化矽的酸性水溶液滲入地層,填充了沉積岩的裂縫、結核、甚至是遠古生物的化石。隨著地下水位的週期性升降和蒸發,二氧化矽逐漸沉澱並形成蛋白石。澳洲蛋白石的形成往往需要特定的“高壓自流盆地”環境,使得矽溶液能夠在封閉空間內緩慢凝聚。

火山型蛋白石(Volcanic Opal):如墨西哥火蛋白石

火山型蛋白石主要形成於火山岩(如流紋岩、玄武岩或安山岩)的氣泡或裂縫中。富含二氧化矽的熱液在火山活動後冷卻時,會將二氧化矽沉積在這些空腔中。墨西哥的火蛋白石就是典型的例子,它們常呈現橙色、紅色或黃色,部分會帶有變彩。這類蛋白石的形成速度可能比沉積型快,但其內部結構往往不夠規律,因此有變彩的貴蛋白石相對較少。

無論是哪種類型,蛋白石的形成都是地球深處一場持續百萬年的化學與物理反應,最終將平凡的二氧化矽轉化為令人驚嘆的彩虹寶石。

蛋白石形成的漫長歲月與其稀有性

蛋白石的形成是一個極其緩慢的過程,需要數百萬年的時間才能完成。這期間,地球必須維持特定的地質條件:持續的水源、足夠的二氧化矽供應、適宜的溫度和壓力,以及穩定的地下環境,讓微小的二氧化矽球體能夠有條不紊地沉積和排列。正是這種漫長的等待和嚴苛的條件,使得天然的、尤其是具有變彩的貴蛋白石成為地球上相對稀有的寶石。

每一顆變彩蛋白石,都是大自然耗費無數光陰與巧思雕琢而成的藝術品,它們承載著地球深處的秘密,閃爍著來自遠古時代的光芒。

常見問題(FAQ)

Q1:如何判斷蛋白石是天然形成還是人造?

天然蛋白石通常具有不規則的形狀和獨特的變彩模式,變彩顏色會隨著觀察角度的變化而流動和閃爍。人造蛋白石(如吉爾森蛋白石)的變彩通常過於均勻和規則,有時甚至呈現“蜥蜴皮”或“蛇皮”般的網狀結構,顏色塊邊界過於清晰。專業鑑定師可透過顯微鏡觀察其內部結構來區分。

Q2:為何有些蛋白石有變彩,有些則沒有?

變彩現象的產生取決於蛋白石內部二氧化矽球體的排列方式。只有當這些微小的二氧化矽球體大小均勻並呈規則的三維點陣結構排列時,才能對入射光線產生繞射作用,從而分解出彩虹般的顏色。如果球體大小不一或排列雜亂無章,光線就無法產生繞射,這類蛋白石就是普通蛋白石,沒有變彩。

Q3:蛋白石主要在哪裡被發現?

世界上約95%的貴蛋白石產自澳大利亞,其中南澳的安達穆卡(Andamooka)、庫伯佩迪(Coober Pedy)和新南威爾士州的閃電嶺(Lightning Ridge)是主要產區。此外,衣索比亞、墨西哥、巴西、美國和印尼等地也有不同種類的蛋白石產出。

Q4:蛋白石中的「水」對其有何影響?

蛋白石內含的水分(約3%至20%)是其結構的組成部分,對其穩定性至關重要。這些水分子填充在二氧化矽球體的間隙中,維持著蛋白石的柔韌性。如果蛋白石在極度乾燥或溫差劇烈變化的環境中長期暴露,可能會導致水分流失,進而引起蛋白石出現「裂紋」(Crazing)或「失光」(Potching),降低其價值。

Q5:蛋白石形成需要多長時間?

蛋白石的形成是一個極其漫長的過程。地質學家估計,天然貴蛋白石的形成通常需要至少500萬到600萬年,有些甚至可能長達1500萬到2000萬年。這正是其稀有和珍貴的原因之一,因為它需要地球保持長期且穩定的特定地質條件。