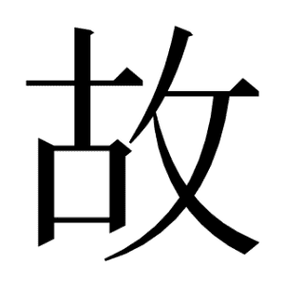

故是什麼部首:深入解析「故」字的部首、字源與多重義涵

在學習中文漢字的浩瀚世界裡,理解一個字的部首是掌握其形、音、義的關鍵第一步。當我們遇到「故」這個字時,許多學習者常會感到困惑:「故」究竟是什麼部首?它看起來和「冬」、「處」裡的「夂」很像,但又有些許不同。今天,我們將深入剖析「故」字的正確部首,並帶您一窺其豐富的字源演變與多重義涵,助您更透徹地理解這個看似簡單卻蘊藏深厚文化底蘊的漢字。

Table of Contents

「故」字的部首正解:是「攵」不是「夂」

首先,讓我們直接揭曉答案,徹底釐清這個常見的疑問:

明確「故」字的部首

「故」字的部首是「攵」(ㄆㄨ),俗稱「反文旁」或「攴部」。它位於字的右側,是一個獨立的部首,在字形上與「文」字相對,因此得名「反文」。

這個部首雖然筆劃不多,卻在漢字結構中扮演著重要的角色。在康熙字典等傳統字典中,「故」字就是歸屬於「攴部」之下。

釐清常見的誤解:「攵」與「夂」的區別

許多人之所以會對「故」字的部首感到困惑,正是因為它與另一個部首「夂」(ㄓˇ)在外觀上極為相似。然而,兩者無論在字源、意義還是筆劃上都有著本質的區別:

-

「攵」(反文旁):

- 外觀:右側的撇和捺筆劃,通常作偏旁時,捺筆會變為點或短撇。其獨立字形為「攴」。

- 筆順:先寫撇,再寫捺(或點)。

- 字義關聯:通常與「動作」、「敲擊」、「改變」、「矯正」或「施加行為」相關。

- 含有「攵」的字:故、教、改、收、政、敗、敦等。

-

「夂」(ㄓˇ):

- 外觀:像一個「倒過來的人」或「行走的腳」,筆劃上是先左撇後右撇。

- 筆順:先寫左撇,再寫右撇。

- 字義關聯:通常與「行走」、「到達」、「結束」或「冬季」等概念相關。

- 含有「夂」的字:冬、處、致、復等。

透過仔細觀察,我們可以發現「攵」的筆劃方向和「夂」是相反的,如同「人」與「入」的區別一般細微而關鍵。

深入剖析「攵」(反文旁)的意義與來源

既然已經確認「故」字的部首是「攵」,那麼這個部首本身究竟代表著什麼意義呢?理解部首的本義,往往能幫助我們更好地掌握其所構成的字的深層含義。

「攵」字的字源與基本義

「攵」字的獨立字形為「攴」(ㄆㄨ),在甲骨文和金文中,它常被描繪成一隻手(又)持著一根短棍或工具的形象。因此,其最原始的意義與「敲擊」、「擊打」、「撲打」等動作行為有關。

《說文解字》:「攴,小擊也。從又持卜。」這裡的「卜」並非指占卜之卜,而是指敲擊的工具形狀。

從「敲擊」這個基本義出發,「攵」部首的意義也隨之延伸,包含了:

- 攻擊、征伐:如「戰」、「敗」。

- 改變、修正:透過敲打、整治來使之改變,如「改」、「政」。

- 教育、引導:透過施加外力或方法來教導,如「教」。

- 收取、整理:如「收」。

「攵」部字常見的義涵

當「攵」作為部首出現在其他漢字中時,往往賦予這些字與「動作」、「行為」、「改變」、「整治」或「施加影響」相關的意義。例如:

- 「教」:從「孝」和「攵」,表示用棍棒或規矩教育子女,使其孝順。

- 「改」:從「己」和「攵」,表示改變自我。

- 「收」:從「又」和「攵」,表示用手收取。

- 「政」:從「正」和「攵」,表示矯正、治理國家。

- 「敗」:從「貝」和「攵」,表示財物被擊散而損失,引申為失敗。

理解這些字與「攵」的關聯,有助於我們在遇到不認識的「攵」部字時,能夠大致推測其可能與某種行為或動作相關。

「故」字的字源探究與多重意義解析

現在,讓我們將焦點拉回「故」字本身。了解「故」字的部首「攵」的本義後,我們將能更清晰地看到它是如何參與構建「故」字的原始意義,並最終演變出今日我們所熟知的多重義涵。

「故」字甲骨文與金文的演變

「故」字在甲骨文和金文中的字形,為我們揭示了其最原始的意義。它通常由兩個部分組成:

- 上方是一個「枯骨」或「死亡」的象形(類似「古」字的原始形體,表示久遠、死亡)。

- 下方則是「攵」(攴),表示「敲擊」或「動作」。

因此,「故」字的初形,本義可能與「敲擊(屍骨)」、「擊打致死」或「毀壞」有關。這種「毀壞」、「消逝」的意象,是「故」字後來一系列義涵演變的基石。

「故」字的義涵擴展與現代應用

隨著語言的發展和演變,「故」字的義涵從其原始的「消逝」、「毀壞」逐步擴展,形成了今日我們所熟知的多種用法:

-

逝去、過去、從前

由「死亡」、「消逝」的本義引申而來,表示時間的流逝,成為過去的事情。

- 故人:指過去的朋友或已經去世的人。

- 故鄉:指離開已久的家鄉。

- 故舊:指老朋友、舊交。

- 故居:指過去居住過的地方。

- 往事如故:往事如同從前。

- 故去/故世:指去世、死亡。

-

原因、緣故

由於某些事情已經發生(過去),成為了導致後續結果的「原因」。

- 緣故:原因、理由。

- 事故:突發的、不好的事件,其發生必有原因。

- 無故:沒有理由、沒有原因。

- 病故:因病去世。

-

所以、因此

由「原因」的意義進一步引申為連接詞,表示因果關係。

- 故而:所以、因此。

- 故事:最初指有原因、有理由的事情,後發展為敘述一系列事件的文學形式。

-

舊的、老的

與「過去」、「從前」的意義相關,表示經歷時間而變舊的事物。

- 故紙堆:指大量陳舊的文件或書籍。

- 故智:舊有的智慧或經驗。

-

故意、有意

這是一個較為特殊的引申義,指有目的、有計劃地去做某事,與「偶然」相對。

- 故意:有意識地、有目的地去做。

- 明知故犯:明明知道錯誤卻仍有意為之。

從「敲擊致死」到「過去」,再到「原因」和「所以」,「故」字的演變路徑清晰地展現了漢字豐富的內涵和詞義擴展的奧秘。部首「攵」在其中始終扮演著「施加行為」或「導致變化」的角色,即使在引申義中,也隱含著時間的推移或事件的觸發。

部首在中文學習中的重要性

透過「故」字的部首解析,我們再次看到了部首在中文學習中的核心地位。

掌握部首有助於字義理解

如同「故」字與「攵」的關聯,許多漢字的部首都能夠提供該字意義上的線索,幫助學習者在不認識的漢字面前,也能初步判斷其大致的語義範疇。例如,「氵」(水部)的字多與水相關,「扌」(手部)的字多與手的動作相關。

部首是查字典的關鍵

在沒有注音或拼音的年代,部首是查找字典最主要、最有效的方式。即使在數位化時代,理解部首仍是閱讀古籍、理解漢字文化,甚至是進行某些語言學研究的基礎。

提升識字與記憶效率

將漢字拆解為部首和聲符,能夠幫助學習者系統性地記憶和理解漢字,而非單純的死記硬背。當我們知道「故」是「攵」部,並理解「攵」的意義時,對「故」字的記憶會更加深刻和有邏輯。

結論

總而言之,「故」字的部首是「攵」(反文旁),而非容易混淆的「夂」。這個「攵」部首,不僅在字形上與「故」字緊密相連,更在字源上為「故」字提供了「敲擊」、「改變」、「消逝」等原始意象,進而演化出「過去」、「原因」、「所以」乃至「故意」等豐富的義涵。

透過這次對「故」字部首的深入解析,我們不僅解答了單一字的疑問,更希望能夠引導您看見漢字背後的邏輯與生命力。掌握部首,就是掌握了漢字學習的一把金鑰匙,它將幫助您更有效地探索漢字的奧秘,並享受其中無窮的樂趣。

常見問題 (FAQ)

為何「故」字的部首常被誤認為「夂」?

這是因為「故」字右側的「攵」與「冬」、「處」字中的「夂」在外形上非常相似,都包含撇和捺的筆劃。然而,兩者的筆劃走向和字源意義不同:「攵」是撇後接捺,表示手持工具敲擊;「夂」是先左撇後右撇,表示行進或倒置。這種細微但關鍵的差異,常導致學習者混淆。

「攵」部首在其他常用字中還有哪些代表意義?

「攵」部首除了在「故」字中隱含「消逝、改變」的意義外,在其他漢字中常見的意義還包括「施加動作」、「行為」、「改變」、「矯正」、「征伐」等。例如:「教」指教導、用規矩引導;「改」指變更、修正;「收」指收取、整理;「政」指治理、管理;「敗」指失敗、毀壞。

如何透過部首有效記憶中文字?

透過部首記憶中文字是一種非常有效的方法。首先,了解常見部首的本義和分類(如形旁部首、義旁部首)。其次,在學習新字時,嘗試分析其部首與字義的關聯,例如「木」字旁的字多與樹木相關,「口」字旁的字多與嘴巴動作相關。這樣能將新字歸類,形成有邏輯的知識網絡,從而加深記憶並推斷字義。

「故」字為何有「死亡」和「原因」這兩種看似不相關的意義?

這兩種意義實則源自「故」字「消逝」的原始概念。在甲骨文和金文中,「故」字含有「枯骨」或「敲擊致死」的意象,直接引申出「死亡」和「過去」的意義。而「過去發生的事」,自然而然地成為了「現在結果」的「原因」或「緣故」。因此,「死亡」是「消逝」的一種極致表現,而「原因」則是「過去事件」的邏輯延伸,兩者透過「消逝」這個核心概念相互關聯。