分享文章會被告嗎:網路轉載、分享的法律界線與風險解析

Table of Contents

分享文章會被告嗎:網路轉載、分享的法律界線與風險解析

在資訊爆炸的網路時代,我們每天都會接觸到海量的文章、圖片、影音內容。透過社群媒體或通訊軟體,將這些內容「分享」給他人,似乎已成為一種日常。然而,在按下「分享」或「轉載」按鈕的同時,您是否曾經停下腳步思考:這樣的行為會不會觸犯法律?我分享文章會被告嗎?這篇文章將深入探討網路分享行為可能涉及的法律問題,並提供您在享受資訊便利之餘,也能保護自己的實用建議。

何謂分享?網路行為的法律界定

首先,我們必須釐清在法律層面,「分享」這個動作可能隱含的多種行為。它不只是單純的推薦,更可能涉及到著作權的「重製」或「公開傳輸」,甚至是內容本身的「誹謗」或「隱私」問題。答案很明確:分享文章確實有可能會被告,但這取決於您分享的方式、內容以及目的。

本篇文章將從台灣現行法規的角度,為您詳細解析分享文章可能觸犯的三大類法律風險:著作權侵害、誹謗與公然侮辱,以及侵害隱私權。

分享文章可能觸犯的法律風險

1. 著作權侵害 (Copyright Infringement)

這是分享文章時最常見,也最容易不小心觸犯的法律風險。文章、圖片、影音等都是受著作權法保護的「著作」。創作者享有「著作人格權」與「著作財產權」。

什麼是著作權?

著作權(Copyright)是一種賦予作者對其原創作品獨家權利的法律保障。在台灣,這些權利由《著作權法》保護。一旦作品完成,無論是否公開發表、是否進行著作權登記,作者就自動享有著作權。

著作權的構成要件

- 原創性: 作品必須是作者獨立創作,非抄襲他人。

- 創作性: 作品必須具有一定的智力投入,而非單純的資訊羅列。

- 表現形式: 作品必須以某種形式表達出來,而非單純的想法或概念。

如何判斷是否侵權?

當您分享文章時,如果您的行為涉及未經授權的「重製」或「公開傳輸」他人著作,就可能構成著作權侵害。

- 重製權: 指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時重複製作之權利。在網路世界,下載、截圖、複製貼上文章內容,都可能被視為重製。

- 公開傳輸權: 指著作人透過網路向公眾提供著作,使公眾得於其各自選定之時間或地點接收著作之權利。將文章上傳到自己的部落格、社群媒體,讓不特定多數人可以瀏覽,即屬於公開傳輸。

法律小提醒: 即使您分享的文章是免費的、在網路上隨處可見的,甚至沒有註明版權,也並不代表它沒有著作權。除非作者明確聲明放棄權利(例如透過創用CC授權),否則都應視為受著作權法保護。

「合理使用」原則 (Fair Use/Fair Dealing)

《著作權法》為了平衡著作權人的權利與公眾利用的利益,設有「合理使用」原則。在符合特定條件下,即便未經授權,使用他人著作也可能不構成侵權。判斷是否屬於合理使用,應審酌一切情狀,特別是:

- 利用之目的及性質: 是否為非營利、教育、評論、報導等目的。商業利用通常較難主張合理使用。

- 著作之性質: 著作的類型(例如事實性著作比文學性著作更易於合理使用)。

- 所利用之質量及其在整個著作所占之比例: 引用部分內容通常比全文轉載更符合合理使用。如果引用了核心內容或大部分內容,則侵權風險大增。

- 利用結果對著作潛在市場或價值之影響: 您的使用是否會影響原著作的銷售或授權機會。

重要提示: 「合理使用」並非一把萬能鑰匙,其判斷標準相對模糊,且最終解釋權在於法院。當您不確定時,保守的做法是避免全文轉載,並取得授權。

2. 誹謗與公然侮辱 (Defamation)

當您分享的文章內容涉及對他人名譽的攻擊或損害時,即使您只是轉發,也可能面臨誹謗或公然侮辱的告訴。

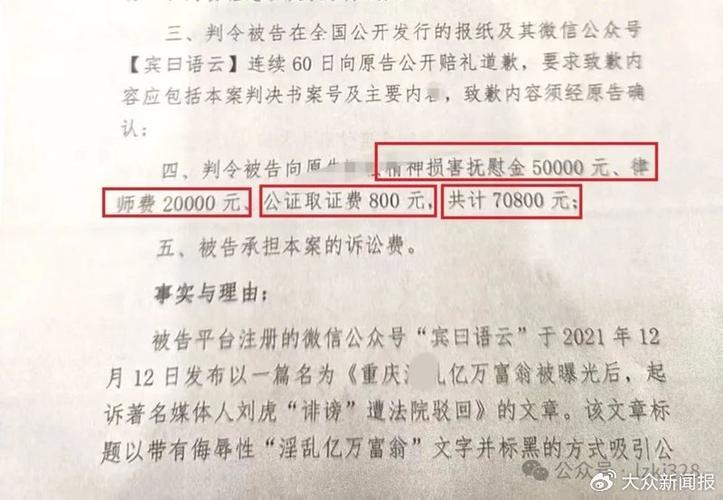

- 誹謗 (刑法第310條、民法第195條): 意圖散布於眾,而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者。例如,分享一篇不實指控某人有犯罪行為的文章。

重點: 誹謗涉及「事實陳述」,即使是事實,但若涉及私德且與公共利益無關,仍可能構成誹謗。若是虛構事實,則構成誹謗的機率更高。 - 公然侮辱 (刑法第309條): 以粗鄙言詞、動作等方式,不涉及具體事實,直接貶損他人人格、名譽者。例如,分享一篇充滿髒話或人身攻擊的文章。

作為分享者: 如果您明知或可合理預見該文章內容不實且具有毀損他人名譽之意圖,仍進行轉發,則可能被視為共同散布者,承擔刑事責任(罰金、拘役)及民事賠償責任。即便您只是出於「好意分享」,若內容本身具有爭議性或攻擊性,仍應謹慎。

3. 侵害隱私權 (Privacy Violation)

隱私權是憲法保障的基本人權。當您分享的文章內容未經同意揭露他人個人資訊(如姓名、地址、聯絡方式、照片、病歷、性向等),或任何不願被公開的私密事項,即使是真實的,也可能構成侵害隱私權。

分享者的責任: 即使文章是他人所寫,如果您在轉發時,沒有將這些敏感個人資訊模糊處理或移除,則仍可能被認為協助散布侵害他人隱私的內容,需負民事損害賠償責任。即使這些資訊曾被公開在其他地方,若當事人有合理期待其不再被廣泛傳播,而您卻進行了惡意或過度地分享,仍可能構成侵權。

4. 散布不實資訊 (Spreading Misinformation)

雖然散布不實資訊本身不一定直接構成犯罪,但若該資訊導致特定法律風險,例如:

- 影響公共秩序或社會安全: 例如疫情期間散布假消息。

- 造成經濟損失: 例如不實的股市消息、惡意中傷企業。

雖然台灣沒有普遍性的「假新聞法」,但針對特定領域的不實資訊,例如《傳染病防治法》、《食品安全衛生管理法》等,都有相關罰則。且若不實資訊同時構成誹謗,則仍可能被告。

各種網路分享行為的法律風險評估

理解了潛在的法律風險後,接下來我們將針對不同的網路分享行為,進行具體的風險評估:

1. 純粹分享連結 (Sharing Links Only)

這指的是您僅複製貼上文章的網址,不包含任何文章內容,或使用社群媒體內建的「分享」按鈕。

- 風險等級: 極低。

- 原因: 您並沒有重製或公開傳輸文章的內容,只是提供一個「路徑」讓使用者導向原始來源。這通常被視為資訊傳播的必要手段,不構成著作權侵權。誹謗或隱私問題也較少,因為責任主要在於原始內容發布者。

結論: 純粹分享連結是最安全、最推薦的分享方式。

2. 引用部分內容 (Quoting Partial Content)

在分享連結的同時,您也截取了文章中的一小段文字作為引言或預覽。

- 風險等級: 中等。

- 原因: 這可能涉及「重製」,但若符合「合理使用」原則,則不構成侵權。關鍵在於引用的「質」和「量」。

- 質量: 應引用必要的部分,且不應是文章的核心精華或足以取代原文的部分。

- 數量: 通常不建議超過文章內容的10%~20%,且應搭配您的個人評論或分析。

- 註明出處: 務必清楚註明來源(文章標題、作者、網站連結)。

結論: 在引用時務必注意引用比例與目的,並清楚註明出處。

3. 轉載、重製、複製全文 (Reproduction of Full Content)

將他人文章的全部或大部分內容複製到自己的部落格、粉絲專頁或其他平台。

- 風險等級: 極高。

- 原因: 這明確地構成「重製」和「公開傳輸」行為,除非您已取得著作權人的明確授權(書面授權為佳),否則幾乎必然構成著作權侵害。即使您註明了來源,若未經授權,依然是侵權。

結論: 這是最高風險的行為,務必取得著作權人的明確授權。

4. 社交媒體的「分享」功能 (Social Media’s Native Share Button)

使用臉書、IG、X (Twitter) 等平台內建的「分享」按鈕或轉發功能。

- 風險等級: 低。

- 原因: 這些功能通常是平台設計來促進內容傳播的合法方式,其背後有平台與內容提供者之間的協議。您只是將原始貼文的連結和預覽圖/文導向給更多人看,並非獨立重製。

- 但需注意: 雖然平台分享功能本身風險低,但若您在分享時,自行添加的評論、圖片或額外文字涉及誹謗、公然侮辱或隱私侵犯,那麼這些部分仍可能使您面臨法律風險。

結論: 平台內建分享功能通常安全,但請留意您個人的額外評論內容。

如何安全地分享文章?保護自己也尊重他人

了解了風險,並不代表我們就要因噎廢食。掌握以下原則,您就能更安全、更負責任地享受網路分享的樂趣:

-

優先分享連結:

這是最安全且最推薦的方式。透過分享原始文章的網址,您沒有重製內容,只是引導他人前往原出處,風險極低。

-

註明來源與作者:

無論您是引用部分內容,或是取得授權進行轉載,務必清楚註明文章的原始出處(網站名稱、文章標題)及作者姓名。這不僅是尊重著作權的表現,也能避免誤會。

-

掌握「合理使用」原則:

如果需要引用文章內容,請務必精簡,只截取最精華或與您論點相關的必要片段。切勿全文複製貼上,或擷取過多比例的內容。引用後,應搭配您個人的觀點、評論或分析,以符合「評論」、「研究」等合理使用的目的。

-

加入個人評論與見解:

在分享連結或引用片段時,加入自己的看法、分析或問題。這不僅能為您的分享增添價值,也能顯示您並非單純的內容搬運工,而是對內容進行了思考和再創造。

-

檢查文章內容的真實性:

在分享任何文章前,特別是涉及爭議、爆料、指控的內容,請務必先查證其真實性。多方比對資訊來源,避免轉發不實、誹謗或侵害他人名譽的內容。您的每次分享,都可能成為不實資訊傳播鏈中的一環。

-

留意文章的版權聲明:

有些網站會在文章末尾或頁腳註明版權資訊,例如「保留所有權利」、「禁止轉載」等。也有部分網站會採用「創用CC (Creative Commons)」授權,明確說明在何種條件下可以分享或改作。請務必遵守這些聲明。

-

詢問授權:

如果您真的需要轉載文章的全部或大部分內容,最保險的做法是透過電子郵件或其他方式,直接聯繫原作者或出版社,請求明確的書面授權。這是避免著作權糾紛最直接有效的方法。

-

避免涉及敏感個人資訊:

分享文章時,應避免轉發任何可能洩露他人隱私的內容,例如身份證字號、電話、地址、病歷、未經同意的照片等。即使這些資訊曾在網路上出現過,也不代表您可以任意散布。

-

審慎評論:

即使您只是分享連結,在您的分享動態中針對文章內容發表評論時,也要注意言論分寸,避免使用侮辱、誹謗、人身攻擊的字眼,以免因言論不當而觸法。

結論

「分享文章會被告嗎?」這個問題的答案是肯定的,但風險程度因您的行為而異。在網路資訊流通日益頻繁的今天,作為資訊的接收者與傳播者,我們都應肩負起相應的法律與道德責任。

從現在開始,讓我們養成一個好習慣:在分享任何網路文章之前,先花幾秒鐘思考其內容來源、版權聲明,以及可能造成的影響。優先分享原始連結,並搭配您的個人見解,同時尊重原作者的努力與他人的隱私。 這樣不僅能保護自己免於法律風險,更能共同營造一個更健康、更負責的網路環境。若您對特定文章的分享有疑慮,最保險的做法是尋求專業法律意見。

常見問題 (FAQ)

如何判斷我分享的文章是否涉及著作權侵權?

判斷是否著作權侵權,主要看您是否有未經授權的「重製」(例如複製貼上全文、截圖內容)或「公開傳輸」(上傳到自己的平台讓公眾瀏覽)行為,且該行為不符合《著作權法》的「合理使用」原則(例如引用比例過高、未註明出處、商業利用等)。最簡單的方式是避免全文轉載,僅分享原始連結。

為何我只是轉發了朋友的貼文,卻可能被告?

即使是轉發,若您轉發的貼文內容本身涉及著作權侵權、誹謗或侵害隱私,而您又明知或可合理預見其不法性,仍進行散布,則可能被視為共犯或幫助犯。您分享的行為會擴大內容的傳播範圍,因此需要共同承擔法律責任。

網路上的文章是不是都可以自由轉貼?

不是。 除非文章明確標示為「公有領域」(Public Domain)、「創用CC授權」且允許轉載,或您已取得作者授權,否則多數網路文章仍受著作權法保護,不能任意自由轉貼全文。許多人誤以為只要註明出處就沒問題,這其實是不正確的觀念。

如果我把文章的內容截圖分享,這算是侵權嗎?

是的,通常會被視為著作權侵權的「重製」行為。 截圖是一種複製內容的行為,若截取了文章的實質內容,並將其公開分享,且未經授權,也未符合合理使用原則,就可能構成侵權。這與直接複製文字內容的法律風險是相似的。

分享文章後如果被告,我會面臨什麼樣的法律責任?

法律責任分為民事與刑事。民事責任主要涉及損害賠償,例如著作權侵權可能需賠償損害(通常是侵權內容的市場價值或著作權人所受損失);誹謗或侵害隱私則可能需賠償精神損害。刑事責任則可能面臨罰金、拘役甚至有期徒刑(例如誹謗罪、嚴重著作權侵權)。具體責任會依據情節輕重、是否具備故意、是否造成實質損害等因素而定。