abc理論是什麼:深入解析情緒困擾的根源與轉化之道

Table of Contents

abc理論是什麼:深入解析情緒困擾的根源與轉化之道

在我們的日常生活中,情緒的起伏是再自然不過的事情。然而,當我們陷入負面情緒的泥沼中難以自拔時,是否曾停下來思考,究竟是什麼原因導致了這些困擾?很多人直覺地認為,是外在的「事件」讓我們產生了糟糕的感受。然而,心理學領域中的一個經典理論——abc理論,卻為我們提供了截然不同的視角,它揭示了情緒困擾的真正根源,並指引我們如何有效地轉化它們。

本文將深入淺出地為您剖析「abc理論是什麼」,它的核心概念、由來、以及如何在日常生活中應用它,幫助您更有效地管理自己的情緒,邁向更理性、更健康的心靈狀態。

abc理論是什麼?核心概念剖析

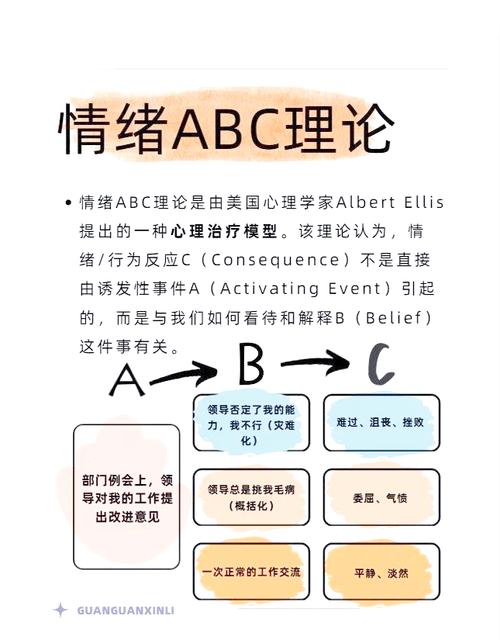

abc理論,全名為「活化事件-信念-結果」(Activating Event-Belief-Consequence)理論,是由美國著名的心理學家阿爾伯特·艾利斯(Albert Ellis)於20世紀50年代提出。它是「理性情緒行為療法」(Rational Emotive Behavior Therapy, REBT)的基石。這個理論的核心觀點在於:

導致我們情緒和行為結果(C)的,往往不是單純的觸發事件(A),而是我們對該事件所持有的信念(B)。

換句話說,同樣一件事情發生在不同人身上,他們可能會產生截然不同的情緒反應,這並非事件本身的力量使然,而是因為他們對這事件有著不同的看法、判斷或解讀。信念(B)才是連結事件與情緒結果的關鍵橋樑。

abc理論的由來與創始人

阿爾伯特·艾利斯(Albert Ellis)被譽為認知行為療法的先驅之一。在傳統的心理分析學派盛行的年代,艾利斯對其療效產生了質疑,他認為人們的情緒困擾不應僅僅歸咎於童年經歷或潛意識衝突。他觀察到,即使人們經歷了類似的困境,其反應卻大相徑庭。這使得他確信,個體對事件的「思考方式」才是決定其情緒狀態的決定性因素。

基於這一洞察,艾利斯於1955年發展出了「理性治療」(Rational Therapy),後來更名為「理性情緒治療」(Rational Emotive Therapy, RET),最終定名為「理性情緒行為療法」(Rational Emotive Behavior Therapy, REBT)。而abc理論,正是REBT的核心模型,用以解釋情緒問題的產生機制。

深入理解A、B、C:構成abc理論的三大要素

為了更透徹地理解abc理論,我們將深入剖析其三個核心要素:A、B、和C。

A:觸發事件(Activating Event)

觸發事件(A)指的是任何發生在我們周圍或我們內部的具體事件、情境、或刺激。它可能是:

- 外部事件: 被老闆批評、考試不及格、失戀、交通堵塞、朋友爽約、遭受不公待遇等。

- 內部事件: 身體不適(如頭痛)、回憶起某段不愉快的經歷、產生某個想法或影像等。

關鍵在於,A是客觀存在的,是我們所面對或經歷的事實。它本身不帶有情緒色彩,只是一個中性的觸發點。

B:信念(Belief)

信念(B)是abc理論的核心,也是情緒困擾的關鍵所在。它指的是我們對觸發事件(A)所持有的看法、判斷、解釋、評價或哲學。這些信念可以是:

- 理性的信念(Rational Beliefs): 通常基於現實,具有彈性,有助於我們達成目標,並產生適度的、建設性的情緒(如遺憾、擔憂、沮喪,但不至於崩潰)。

- 非理性的信念(Irrational Beliefs): 脫離現實,僵化、絕對,阻礙我們達成目標,並常常導致過度、破壞性的負面情緒(如極度焦慮、憤怒、抑鬱、自我憎恨)。非理性信念通常包含「絕對化要求」(must/shoulds)、「糟糕透頂的評價」(awfulizing)、「低挫折容忍度」(I-can’t-stand-it-itis)和「以偏概全的評價」(global evaluation)等特徵。

例如,面對「考試不及格(A)」這個事件:

- 理性信念: 「這次考試沒考好,我很失望,但我可以從中學習,下次努力改進。」

- 非理性信念: 「這次不及格證明我就是個笨蛋,我完了,我永遠都考不好,這簡直糟透了!」

C:情緒與行為結果(Consequence)

情緒與行為結果(C)是指我們在觸發事件(A)之後,基於我們的信念(B)所產生的情緒反應和行為表現。這些結果可以是:

- 情緒結果: 喜悅、悲傷、憤怒、焦慮、沮喪、羞恥、內疚、平靜等。

- 行為結果: 退縮、攻擊、拖延、逃避、積極解決問題、尋求幫助等。

延續「考試不及格(A)」的例子:

- 理性信念帶來的C: 感到失望或沮喪,但很快重振旗鼓,分析錯誤,制定學習計畫,下次更努力。

- 非理性信念帶來的C: 極度焦慮、自我貶低、甚至放棄學習,產生抑鬱情緒,或攻擊他人。

由此可見,A本身並不能直接引導出C。是我們中間的信念(B),在A和C之間扮演了決定性的角色。

為何B是關鍵:信念如何塑造情緒?

abc理論最重要的洞察力在於它強調了信念(B)在情緒產生中的核心作用。我們常常誤以為是事件本身讓我們感到痛苦,但實際上,是我們對事件的詮釋和評價,即我們的信念,在情緒的形成中扮演了中介的角色。

想像一下兩個朋友同時被伴侶分手(A):

- 朋友甲的信念(B1): 「我很難過,因為我失去了我愛的人。但我知道我值得被愛,這段關係的結束並不代表我的人生就此毀滅。我可以從中學習,並找到新的幸福。」

- 朋友乙的信念(B2): 「這太可怕了!我一定哪裡不好,所以才被拋棄。我永遠都找不到真愛了,我就是個失敗者,沒有人會愛我,我的人生完蛋了。」

結果是,朋友甲可能會感到悲傷和失落(適度的C1),但能很快從中恢復,並積極向前看。而朋友乙則可能陷入極度抑鬱、自我厭惡的情緒中,甚至會退縮、拒絕社交(破壞性的C2)。

這清楚地表明,同樣的觸發事件,由於不同的信念,導致了截然不同的情緒和行為結果。這就是為什麼識別和挑戰非理性信念在情緒管理中至關重要。

abc理論與理性情緒行為療法(REBT)的關係

abc理論是理性情緒行為療法(REBT)的理論基石。REBT不只解釋了情緒的形成,更提供了一套系統性的方法來改變非理性信念,從而改善情緒和行為。在REBT中,除了A、B、C之外,還引入了D和E:

- D:駁斥與辯論(Disputing):主動挑戰和質疑非理性信念的合理性和實用性。這包括詢問自己:「我的這個信念有證據支持嗎?」「它符合現實嗎?」「它對我有幫助嗎?」「我非得這樣嗎?」

- E:產生新的有效理念(Effective New Belief):通過駁斥非理性信念後,建立起更理性、更健康、更有助於實現目標的新信念。

因此,雖然本文的重點是「abc理論是什麼」,但理解它與REBT的關係,能讓我們知道這個理論不僅僅是解釋情緒,更是引導我們走向情緒自由的起點。

abc理論的實用價值與應用場景

理解abc理論的意義遠不止於學術討論,它為我們的日常生活提供了強大的實用工具:

- 提升情緒覺察: 幫助我們認識到情緒並非被動反應,而是受自身思維模式影響。

- 情緒自我管理: 學習區分事件、信念和結果,從而有意識地干預和改變非理性信念。

- 減少非理性痛苦: 當我們認識到痛苦來源於非理性信念而非事件本身時,可以避免不必要的、過度的情緒反應。

- 增強挫折容忍度: 透過改變僵化的信念,我們可以更好地應對生活中的不如意,變得更有彈性。

- 改善人際關係: 減少因非理性信念導致的誤解、指責和衝突。

- 個人成長與發展: 促進批判性思維,鼓勵我們檢視並調整那些阻礙個人進步的內在規則。

abc理論可以廣泛應用於處理各種情緒困擾,例如:

- 焦慮症: 挑戰對未來不確定性的災難化信念。

- 抑鬱症: 駁斥自我貶低、絕望無助的信念。

- 憤怒管理: 檢視「別人必須按照我的期望行事」等絕對化要求。

- 壓力應對: 改變「我必須完美無缺」或「我承受不了失敗」的信念。

- 拖延症: 處理「我必須一次性做好」或「如果做不好就乾脆不做」的信念。

如何在日常生活中運用abc理論?

掌握abc理論的知識固然重要,更重要的是將其應用於實踐。以下是運用abc理論來管理情緒的簡單步驟:

-

識別C(情緒與行為結果):

當你感到強烈的負面情緒(如極度焦慮、憤怒、沮喪)或做出破壞性行為時,先停下來,問自己:「我現在有什麼感覺?我正在做什麼?」清楚地描述你的情緒和行為。範例: 你感覺到極度憤怒(C),因為你的同事沒有完成他承諾的工作(A)。

-

找出A(觸發事件):

回溯一下,是什麼具體的事件或情境觸發了這些情緒?記住,A是客觀的、可觀察的事件。範例: 你的同事沒有完成他承諾在昨天提交的報告(A)。

-

揭示B(你的信念):

這是最關鍵的一步。問自己:「我對這個事件有什麼想法?我對自己、他人或世界有什麼樣的假設或期待?」試著找出你的核心信念,尤其是那些帶有「必須」、「應該」、「總是」、「永遠」等字眼的絕對化、僵化、災難化或以偏概全的信念。範例:

- 「他應該總是信守諾言,不這樣做是不可接受的!」(絕對化要求)

- 「他這樣對我,說明他根本不尊重我,這簡直糟透了!」(糟糕透頂的評價)

- 「我無法忍受別人不按照我的標準行事!」(低挫折容忍度)

-

評估B(駁斥非理性信念):

一旦你找出了信念,像一個公正的律師一樣,對它進行質疑。問自己:- 「這個信念有邏輯支持嗎?有客觀證據嗎?」

- 「這個信念符合現實嗎?每個人都『必須』按我的期望行事嗎?」

- 「堅持這個信念對我有幫助嗎?它能讓我達成目標嗎,還是讓我更痛苦?」

- 「有沒有其他方式看待這件事?」

範例:

- 「他『應該』總是信守諾言?這現實嗎?人難免有意外或失誤。」

- 「這真的『糟透了』嗎?這會毀了我的人生嗎?或許只是不方便,但不是世界末日。」

- 「我『無法忍受』?事實上我正在忍受,雖然不舒服,但我活下來了。我真的那麼脆弱嗎?」

-

建立E(新的有效理念):

在駁斥了非理性信念後,用一個更理性、更靈活、更有助益的信念來替代它。這個新信念應該是基於現實的、富有彈性的,並能引導出更健康的C。範例:

- 「我希望他能信守諾言,但如果他沒有做到,雖然會帶來不便,但這是可以處理的問題。」

- 「他可能不是故意的,或者他有我不知道的難處。這件事確實令人不悅,但還不到『糟透了』的地步。」

- 「雖然我對此感到失望和沮喪,但我可以忍受這種不適,並思考接下來如何解決問題。」

-

觀察新的C(情緒與行為結果):

當你用新的有效信念來看待事件時,你會發現你的情緒和行為也會隨之改變。你會感到更平靜、更有能力,並能採取更具建設性的行動。範例: 你可能仍會感到有些失望或輕微的不滿,但憤怒的情緒大大減弱,你可能會主動找同事了解情況,或思考備用方案,而不是一味地生氣和抱怨。

這個過程需要練習和時間,尤其是在情緒高漲時。但堅持下去,您將會發現自己對情緒的掌握能力顯著提升。

abc理論的限制與注意事項

儘管abc理論和REBT是極其強大且有效的工具,但它們並非萬能,以下是需要注意的幾點:

- 需要高度的自我覺察: 識別深層的非理性信念並不容易,需要持續的自我反思和練習。

- 不適用於所有情況: 對於嚴重的精神疾病(如重度抑鬱症、精神分裂症等),abc理論作為自我幫助工具可能不足,需要專業的藥物治療和心理諮詢配合。

- 可能被誤解為自我責備: 如果沒有正確理解,人們可能會將情緒困擾歸咎於自己的「不夠理性」,產生新的自我責備。事實上,abc理論旨在賦權,讓你知道你有能力改變,而不是指責你當前的狀態。

- 改變需要時間和努力: 根深蒂固的非理性信念是長期形成的,改變它們需要持續的練習和耐心。

- 非取代專業幫助: 對於長期或嚴重的情緒困擾,尋求專業的心理諮詢師或治療師的幫助,他們能更有效地引導您應用abc理論並處理複雜問題。

常見問題(FAQ)

如何區分A(觸發事件)和B(信念)?

A: 觸發事件是客觀發生的、可觀察的事實,它不帶有個人判斷或情緒色彩,就像一台錄影機所能記錄下的內容。例如:「老闆說我這次報告不夠好。」

B: 信念是你對這個事件的主觀詮釋、評價或想法,常常包含判斷性詞語。例如:「老闆說我報告不好,說明我就是個廢物。」這裡,「我是廢物」就是你的信念,不是客觀事實。區分兩者的關鍵是問自己:「這句話是描述事實,還是我的看法?」

為何有時候明明知道信念不合理,卻還是很難改變?

改變非理性信念之所以困難,有幾個原因:首先,這些信念可能已經根深蒂固,形成多年,成為一種思維習慣;其次,它們可能提供了某種「次級好處」,例如,抱怨或自憐可能帶來他人的同情;最後,人們可能對改變感到恐懼,或不確定新的思維方式會帶來什麼,導致即使理性上知道不合理,情緒上仍會抗拒改變。

abc理論是否適用於所有情緒問題?

abc理論及其所延伸的REBT,對於多數由非理性信念引起的情緒困擾(如焦慮、抑鬱、憤怒、挫折等)都具有廣泛的適用性與有效性。它為個人提供了一個強大的自我審視和情緒調節框架。然而,對於某些更複雜、涉及器質性或嚴重精神疾病的問題(如精神分裂症、重度躁鬱症),單純的認知行為療法可能不足夠,需要結合藥物治療或其他更全面的心理治療方法。在任何情況下,若情緒困擾嚴重影響日常生活,建議尋求專業心理健康人士的協助。

結語

了解「abc理論是什麼」,是我們邁向情緒自由的第一步。它教導我們,情緒並非是事件的必然結果,而是我們對事件所持有的信念所塑形。當我們學會識別、挑戰並轉化那些僵化、絕對的非理性信念時,我們就掌握了改變情緒、重塑人生的鑰匙。這是一個持續學習和自我反思的過程,但它所帶來的內心平靜與力量,將是無價的財富。

希望本文能幫助您更好地理解abc理論,並將其運用到您的日常生活中,成為自己情緒的主人。