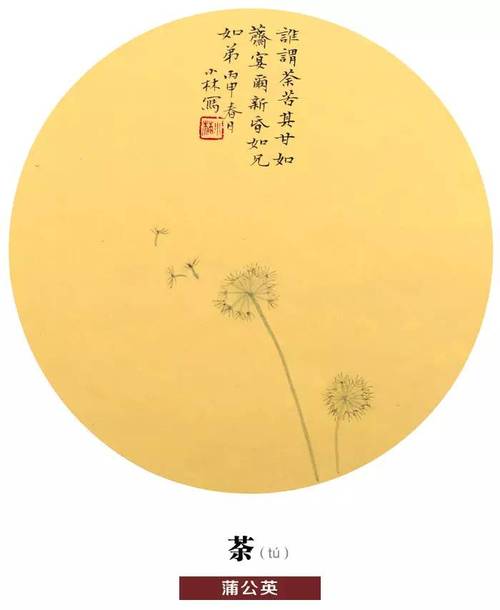

誰為茶苦 其甘如薺:蘇軾詩句的茶道人生智慧與味覺哲學深度解析

在中文詩詞的浩瀚星空中,北宋大文豪蘇軾(蘇東坡)以其曠達豪邁的筆觸,留下了無數千古傳頌的佳句。其中一句「誰為茶苦 其甘如薺」,不僅在茶文化愛好者中廣為流傳,更蘊含著深刻的人生哲理與味覺體驗。這句詩不僅是對茶葉風味的精妙描繪,更是對生命中苦澀與甘甜交織的領悟。作為一位精通SEO的網站編輯,我們深知讀者對此句的探索慾望,因此,本文將深入探討其出處、字面與引申含義,並連結至茶道、人生智慧與現代生活,為您提供最全面、最詳盡的解讀。

Table of Contents

探索詩句源流:蘇軾的《贈送張子野》

「誰為茶苦 其甘如薺」這句充滿智慧與禪意的詩句,出自蘇軾的《贈送張子野》。張子野即是北宋著名詞人張先,他比蘇軾年長約二十歲,兩人雖為忘年之交,卻惺惺相惜,往來密切。這首詩是蘇軾在一次送別張先時所作,表達了他對友人深厚的情誼以及對人生、對自然的獨特感悟。

「誰為茶苦 其甘如薺」

— 蘇軾,《贈送張子野》

在整首詩中,蘇軾以其特有的浪漫與哲學思維,將日常的茶飲與常見的野菜(薺菜)提煉為人生的縮影。他不僅僅是在談論茶的味道,更是在借由味覺的變化,引導讀者去思考生命中苦樂交替、轉化昇華的辯證關係。

字面解讀:茶之苦澀與薺菜的甘甜

要深入理解這句詩的意涵,我們首先需要從字面上細細品味「茶苦」與「甘如薺」的雙重意象。

「誰為茶苦」:品味茶的初澀與回甘

茶,是中國文化中不可或缺的一部分。許多人對茶的第一印象,往往是它的「苦澀」。這種苦澀感主要來自茶葉中的茶多酚、咖啡鹼等物質,尤其是在沖泡不當或品飲某些特定茶類時(如新製的生普洱、某些未經發酵或輕發酵的綠茶)。然而,對於真正的茶道愛好者而言,這種「苦」卻是茶葉風味層次豐富的基石,而非單純的負面體驗。

高明的製茶工藝與正確的沖泡技巧,能將茶的苦澀轉化為令人驚豔的「回甘」。這種回甘,是指茶湯入喉後,舌根、喉嚨深處逐漸浮現出的清甜、生津感。它不是直白的糖甜,而是一種細膩、綿長、由苦生甜的奇妙體驗。例如,一款好的高山烏龍茶,初入口時可能帶有微苦或收斂感,但隨即喉韻開闊,甘甜湧現,令人齒頰留香。這正是「誰為茶苦」的另一層暗示:苦是暫時的,是為了引出更深層次的甘甜。

「其甘如薺」:從薺菜看苦盡甘來

「薺」即薺菜,是一種常見的野菜,尤其在春季野外隨處可見。薺菜的風味獨特,帶有微苦的清香。當它生食或簡單烹煮時,那股略帶刺激性的苦味會比較明顯。然而,正如蘇軾所點出的,當薺菜經過烹飪,特別是與其他食材搭配或經過適當調味後,它的苦味會轉化為一種清雅的甘甜與鮮美,這也是為何薺菜會成為許多春日美食的重要食材。

蘇軾將茶的苦澀與薺菜的甘甜並列,並非隨意為之。他巧妙地指出,這兩種看似苦澀的自然之物,其內在都蘊含著一種先苦後甘的潛質。這種味覺上的轉變,正是他接下來要引申出人生哲理的基礎。

詩句的深層意涵:人生哲理與味覺的辯證

超越字面意義,「誰為茶苦 其甘如薺」更是一句充滿人生智慧的箴言。它不僅僅描述了味覺的變化,更是一種關於生命、關於成長的深刻體悟。

苦盡甘來的人生智慧

這句詩最直接、也最為人所知的引申意涵便是「苦盡甘來」。人生在世,不如意事十之八九。我們都會遭遇挫折、面對困境、經歷痛苦。這些「苦」,就像茶葉初入口的澀味,或薺菜的微苦,令人不適。然而,蘇軾卻以其豁達的態度告訴我們:

這些苦楚並非毫無意義,它們是生命成長的催化劑。

正如茶葉經過沸水沖泡,苦味逐漸釋放,最終化為喉韻的甘甜;薺菜在鍋中翻炒,苦澀散盡,留下清香。人生的磨難,亦是如此。它們磨礪我們的意志,豐富我們的閱歷,讓我們學會堅韌、懂得珍惜。當我們勇敢地面對並跨越了這些難關,隨之而來的,便是心靈的昇華與人生的豐盈——那是一種更為深刻、更為持久的「甘甜」。這份甘甜,往往不是輕易得來,而是經歷淬鍊、沉澱後所結出的智慧之果。

味覺的哲學:從對立到融合

「誰為茶苦 其甘如薺」也啟示了我們對味覺哲學的思考。在我們的味蕾感知中,苦與甘看似是對立的兩極。然而,蘇軾卻揭示了它們之間微妙的聯結與轉化。高層次的味覺體驗,往往不是單一的甜或苦,而是多種滋味的交織與融合。

這種「由苦生甘」的體驗,不僅在茶和薺菜中體現,也存在於許多美食文化中,例如黑巧克力、咖啡、某些帶有特殊香氣的蔬菜等。正是苦味的襯托,才使得甘甜更加突出、更加醇厚。它教導我們,不要輕易否定任何一種滋味,因為它們共同構成了味覺的豐富層次;正如人生中的順境與逆境,共同編織出生命的華美篇章。

連結茶道文化:品茗的藝術與修行

蘇軾的這句詩,對於茶道愛好者而言,無疑是品茗時的絕佳註解。它不僅提升了品茶的層次,更將其融入到一種哲學思考的高度。

- 耐心與等待: 優質的茶湯需要時間來沖泡與釋放其內含物質,從而展現其由苦轉甘的過程。這正如人生,許多美好的事物都需要耐心等待和細心經營。

- 感知細微變化: 品茶的藝術,在於靜心感受茶湯在口中、喉間的每一絲細微變化。從入口的初味,到舌底生津的回甘,這是一個不斷變化的過程。這也鼓勵我們在生活中,要學會觀察與感知,不論是外界的變化還是內心的感受。

- 超越苦澀的境界: 真正的品茶者,不會因為茶的苦澀而卻步,反而會欣賞那份苦澀所帶來的深度和層次。他們知道,苦澀是通向甘甜的門徑,是茶葉生命力的展現。這份境界,也適用於我們面對生活中的挑戰。

- 茶禪一味: 許多東方哲學,包括禪宗,都與茶道有著不解之緣。「誰為茶苦 其甘如薺」這句詩,正是「茶禪一味」的具體體現。品茗的過程,成為了一種自我觀照、體悟人生的修行。在茶香氤氳中,我們學會放下執著,接受不完美,並從中尋找到內在的平衡與喜悅。

當代視角:如何在生活中體悟「誰為茶苦 其甘如薺」?

儘管這句詩誕生於千年前的宋代,但其蘊含的智慧對於現代人而言,依然具有強烈的現實意義和啟發價值。

擁抱挑戰,而非逃避:

在快節奏、高壓力的現代社會,人們往往傾向於追求即時的快樂,逃避困難和痛苦。然而,蘇軾的詩句提醒我們,真正的成長和滿足,往往來自於那些我們曾經認為「苦」的經歷。當面對工作上的難題、人際關係的摩擦、或是個人成長的瓶頸時,不妨將其視為一杯「初苦之茶」,用心去「品嚐」它,相信最終會迎來「回甘」。

欣賞複雜性,而非簡化:

現代社會資訊爆炸,人們習慣於將事物簡化、標籤化。然而,正如茶的風味和薺菜的滋味充滿層次和轉化,人生也是複雜而豐富的。試著去欣賞那些看似矛盾、對立的事物,理解它們之間可能存在的深層聯結。例如,一個看似失敗的專案,可能教會你寶貴的經驗;一次不愉快的爭執,可能加深了對彼此的理解。

慢下來,感受生活:

在追求效率的當下,我們常常忽略了生命中的細微之美。像品茶一樣,花時間去感受生活中的每一個片刻。不論是食物的味道、大自然的氣息、還是人與人之間的情感交流,都值得我們靜心去體會。當我們放慢腳步,或許會發現,那些曾經讓我們感到「苦」的日常,其實也蘊藏著無限的「甘甜」與驚喜。

結語:從茶香到人生,苦盡甘來的永恆智慧

蘇軾這句「誰為茶苦 其甘如薺」,超越了單純的味覺描述,它是一份關於生命、關於成長、關於智慧的贈禮。它提醒我們,人生沒有絕對的甜或苦,兩者總是相互依存,相互轉化。正是因為有苦澀的淬鍊,才更能襯托出甘甜的珍貴與醇厚。

無論您是茶道愛好者,還是尋求人生智慧的旅者,這句詩都如同一盞明燈,指引我們以更為開闊、豁達的心態去面對生活。下次當您端起一杯茶,或品嚐一道野菜時,不妨細細體會那由苦轉甘的滋味,並將這份感悟延伸至您的生命旅程。因為在那「苦盡甘來」的境界中,蘊藏著最深沉的喜悅與最豐富的智慧。

常見問題 (FAQ)

如何理解「誰為茶苦 其甘如薺」這句詩的字面意義?

這句話的字面意義是「誰會因為茶的苦澀而困擾呢?因為它的甘甜就像薺菜一樣美好。」它指出茶在初入口時可能帶有苦澀味,但好的茶會隨後產生回甘的甜美;同時以薺菜為例,薺菜雖有微苦,但烹煮後會轉化為清甜。蘇軾藉此描述了兩種自然物共同擁有的「先苦後甘」特性。

為何蘇軾會將茶的苦澀與薺菜的甘甜並論?

蘇軾之所以將茶與薺菜並論,是因為它們都具備「先苦後甘」的味覺特點。茶的苦澀後有回甘,薺菜的微苦經過烹煮後會轉化為清甜。這種共通性讓蘇軾得以借由兩種日常之物,來象徵並闡述他對人生中「苦盡甘來」的深刻體悟,將物質的味覺感受提升到哲學思辨的層次。

這句詩句對於現代人生活有何啟示?

這句詩對於現代人最大的啟示在於,它鼓勵我們以積極樂觀的態度面對生活中的挑戰與困難。它提醒我們,眼前的「苦」往往是通向未來「甘」的必經之路。學會從逆境中學習、成長,耐心等待並欣賞事物從粗礪到精煉的轉變,最終會發現更深層次的滿足與智慧。

如何在品茗時,體會到「苦盡甘來」的滋味?

要體會「苦盡甘來」的滋味,首先要選擇品質較好的茶葉,特別是那些以回甘著稱的茶類,如某些高山烏龍、生普洱或鐵觀音。沖泡時注意水溫與浸泡時間,避免過度苦澀。品飲時,放慢節奏,讓茶湯在口中停留,細心感受其從舌面、舌尖到喉嚨的滋味變化,尤其是入喉後從舌根處逐漸湧現的清甜與生津感,這便是回甘的體現。