粒線體的DNA在哪:全面解析粒線體基因組的位置與重要性

Table of Contents

粒線體的DNA在哪:全面解析粒線體基因組的位置與重要性

當我們談論到細胞的基因組時,多數人腦海中浮現的會是位於細胞核內的DNA。然而,細胞內還存在著另一套獨立的基因組,它位於一個負責能量生產的細胞器中,那就是粒線體(Mitochondria)。那麼,究竟粒線體的DNA在哪呢?答案是:它就位於粒線體本身內部,精確地說,是漂浮在粒線體的基質(Mitochondrial Matrix)中,獨立於細胞核DNA之外。

這篇深度文章將詳細探討粒線體DNA的獨特位置、結構、功能,以及它與細胞核DNA的區別,並解釋為何粒線體DNA在遺傳學、疾病研究和演化生物學中佔據著舉足輕重的地位。

粒線體DNA的核心位置:細胞的能量工廠內部

要理解粒線體DNA的確切位置,我們首先需要了解粒線體這個細胞器。粒線體常被比喻為「細胞的發電廠」,負責將食物分子轉化為細胞可利用的能量形式——三磷酸腺苷(ATP)。每個細胞內通常含有數百到數千個粒線體,其數量取決於細胞的能量需求。

粒線體DNA(Mitochondrial DNA, mtDNA),顧名思義,就是存在於粒線體內的DNA分子。它不像細胞核DNA那樣被封裝在細胞核中,而是直接存在於粒線體雙層膜所圍繞的內部空間——粒線體基質(Mitochondrial Matrix)。在每個粒線體內部,通常會有多個環狀的粒線體DNA拷貝。

這意味著,細胞的DNA並非全部集中在細胞核中。除了細胞核外,細胞質中的粒線體也擁有自己獨特的遺傳物質。這種雙重基因組的存在,是生命演化中一個極為引人入勝的特徵。

粒線體與其DNA的獨特性:揭開微觀世界的奧秘

獨立的基因組:環狀結構與精簡設計

粒線體DNA最顯著的特點之一是其環狀結構。與人類細胞核DNA的線性結構不同,粒線體DNA是一個封閉的環形分子,這與細菌的基因組結構非常相似,為「內共生學說」提供了強有力的證據。

- 大小與基因數量:粒線體DNA是一個相對較小的基因組,人類粒線體DNA約為16,569個鹼基對。相較於細胞核DNA(約30億個鹼基對),其基因數量也少得多,僅包含37個基因,這些基因主要編碼13種蛋白質(參與電子傳輸鏈和ATP合成)、22種轉移核糖核酸(tRNA)和2種核糖體核糖核酸(rRNA),這些都是粒線體自身功能所必需的元件。

- 無內含子(Introns):與細胞核基因組中含有大量非編碼序列(內含子)不同,粒線體基因組非常緊湊,幾乎沒有內含子,這使得其基因表達效率更高。

粒線體DNA與核DNA的區別:兩套截然不同的遺傳系統

了解粒線體DNA在哪,更重要的是理解它與細胞核DNA之間本質上的區別。這兩套基因組雖然都在同一個細胞內,但它們在多個方面都表現出顯著的不同:

- 位置:粒線體DNA位於細胞質中的粒線體內;細胞核DNA位於細胞核中。

- 結構:粒線體DNA為環狀;細胞核DNA為線性。

- 大小:粒線體DNA相對較小(約16.6 kb);細胞核DNA非常龐大(約3.2 Gb)。

- 拷貝數:每個細胞內通常有數百到數千個粒線體,每個粒線體又有多個mtDNA拷貝,因此一個細胞內可有多達數千個粒線體DNA拷貝;細胞核DNA則通常只有兩套(二倍體生物)。

- 遺傳方式:這是最為關鍵的區別——粒線體DNA主要以母系遺傳(Maternal Inheritance)。這意味著一個人的粒線體DNA只會來自其母親,父親的粒線體DNA在受精時通常不會進入卵子。相比之下,細胞核DNA則來自父母雙方各一半。

- 基因功能:粒線體DNA主要編碼與能量代謝(特別是氧化磷酸化)相關的蛋白質;細胞核DNA則編碼細胞大部分的蛋白質,控制著生物體的絕大部分性狀。

- 修復機制:粒線體DNA的修復機制不如細胞核DNA完善,因此更容易累積突變。

粒線體DNA的起源:內共生學說的有力證明

粒線體DNA的獨特性,特別是其環狀結構和類似細菌的基因組特徵,為內共生學說(Endosymbiotic Theory)提供了核心證據。這個學說提出,粒線體(以及葉綠體)最初是獨立生存的細菌,在數十億年前被早期真核細胞吞噬,但並未被消化,而是建立了一種共生關係。這些細菌最終演化成了細胞器,而它們原有的部分基因組則保留了下來,成為了今天的粒線體DNA。

這種獨特的演化歷史解釋了為何粒線體擁有自己的DNA、核糖體,並能進行獨立的複製和蛋白質合成。

粒線體DNA的功能與重要性:不僅是能量,更是演化與健康的密碼

能量生產的核心:細胞生命的動力來源

粒線體DNA雖然基因數量不多,但其編碼的13種蛋白質對於粒線體內電子傳輸鏈(Electron Transport Chain, ETC)的正常運作至關重要。電子傳輸鏈是細胞進行氧化磷酸化反應的場所,這個過程高效地將葡萄糖等有機物中的能量轉化為ATP。因此,粒線體DNA的完整性和功能直接影響著細胞的能量供應。任何粒線體DNA的突變或缺陷,都可能導致能量生產不足,進而影響細胞乃至整個器官的功能。

母系遺傳的關鍵:追溯人類祖先的線索

由於粒線體DNA是母系遺傳,這使得它成為追溯人類家族血緣和遷徙歷史的強大工具。科學家可以通過比較不同人群的粒線體DNA序列,來構建人類演化的「母系樹」,追溯到共同的女性祖先。這在人類學和族譜研究中具有極高的應用價值。

疾病與健康:粒線體疾病的根源

粒線體DNA的突變會導致一系列嚴重的粒線體疾病(Mitochondrial Diseases)。由於粒線體在全身細胞中普遍存在,這些疾病可以影響任何器官系統,尤其是那些能量需求高的組織,如大腦、肌肉、心臟、肝臟和腎臟。常見的粒線體疾病包括:

- MELAS症候群:粒線體腦肌病、乳酸性酸中毒和卒中樣發作。

- MERRF症候群:肌陣攣性癲癇伴破碎紅纖維。

- 萊伯遺傳性視神經病變(LHON):導致視力喪失。

研究粒線體DNA的突變模式和致病機制,對於診斷、治療和預防這些罕見而複雜的遺傳病至關重要。

法醫學與人類學應用:身份識別與遷徙研究

粒線體DNA的穩健性(相對於核DNA在惡劣環境下更易保存)和高拷貝數,使其成為法醫學中識別高度降解遺骸的重要工具。即使在骨骼、毛髮或指甲等細胞核DNA難以提取的樣本中,粒線體DNA也可能存留下來,用於身份鑑定和親緣關係判斷。此外,其母系遺傳特性使其在追溯人類遷徙路線、重建古代人口結構等方面具有獨特優勢。

總結

回到最初的問題:粒線體的DNA在哪?它位於細胞質中獨立的細胞器——粒線體內部,具體在粒線體基質中。這小小的環狀DNA分子,不僅是細胞能量生產的關鍵,更是承載著數十億年演化歷史的活化石,也是解開多種遺傳疾病謎團的關鍵鑰匙。

粒線體DNA的存在,提醒我們細胞的精妙與複雜性,以及生命遺傳多樣性中那些尚未被完全揭示的奧秘。對它的深入理解,將持續推動生物醫學、演化生物學和法醫學的發展。

常見問題(FAQ)

如何知道自己的粒線體DNA序列?

要獲取自己的粒線體DNA序列,通常需要進行基因檢測。這可以透過採集唾液或血液樣本,然後利用高通量測序技術對其中的粒線體DNA進行測序分析。有些商業基因檢測公司提供追溯母系祖源的服務,這些服務的核心就是分析粒線體DNA序列。

為何粒線體DNA主要來自母親?

粒線體DNA之所以主要來自母親,是因為受精過程中,卵子提供了細胞質中的所有粒線體,而精子雖然也含有少量粒線體(主要位於尾部為運動提供能量),但這些精子粒線體在進入卵子後通常會被降解或排出,極少數情況下才會傳遞給下一代,因此,後代的粒線體DNA幾乎全部源自母親。

粒線體DNA異常會導致哪些健康問題?

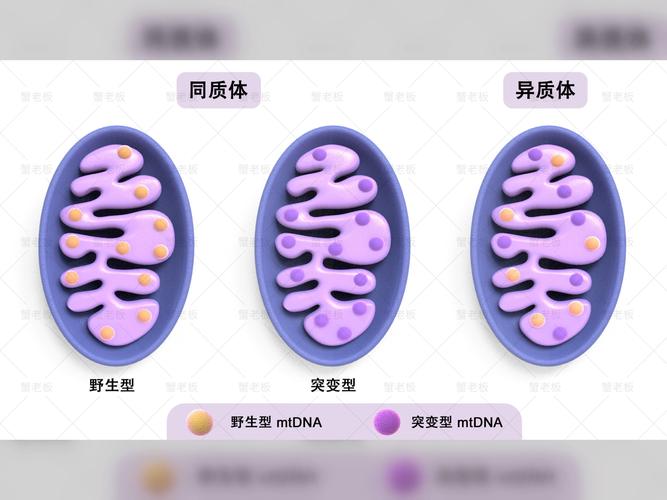

粒線體DNA異常可能導致廣泛的粒線體疾病。這些疾病通常影響能量需求高的組織和器官,如大腦、肌肉、心臟、視網膜和腎臟。症狀包括發育遲緩、肌肉無力、運動不協調、癲癇、失明、耳聾、心臟病和糖尿病等。由於每個細胞中含有多個粒線體DNA拷貝,疾病的表現還與正常與突變mtDNA的比例(異質性)有關。

如何保護粒線體DNA的健康?

雖然粒線體DNA會自然積累突變,但我們可以透過健康的生活方式來支持粒線體健康,從而間接保護粒線體DNA。這包括均衡飲食(富含抗氧化劑的食物)、規律運動(促進粒線體新生)、充足睡眠、管理壓力以及避免接觸環境毒素和吸菸。有些研究也指出,特定營養素如輔酶Q10、α-硫辛酸和B族維生素等,可能有助於粒線體功能。

為何粒線體DNA在演化研究中很重要?

粒線體DNA在演化研究中至關重要,主要基於以下原因:

- 母系遺傳:其獨特的母系遺傳模式使得追溯母系家族譜系和人類遷徙路徑變得簡單直接。

- 相對較快的突變率:粒線體DNA的突變率通常高於核DNA,這使得它在較短的演化時間尺度內也能累積足夠的遺傳變異,便於區分不同的族群或個體。

- 無重組:粒線體DNA在傳遞過程中幾乎不發生基因重組,這意味著其變異是線性的累積,更容易構建精確的系統發生樹。

這些特性使得粒線體DNA成為「分子鐘」的重要組成部分,幫助科學家估算不同物種或人類群體的分化時間。