小腿內側是什麼經絡?深入解析三陰經在下肢內側的循行與養生

Table of Contents

深入探索小腿內側的奧秘:揭示經絡與健康的深層連結

在傳統中醫理論中,經絡是人體氣血運行的通路,它們遍佈全身,連接臟腑,溝通表裡,是維持生命活動的關鍵。當我們談及身體的特定部位時,通常都會有其對應的主導經絡。那麼,小腿內側是什麼經絡呢?這是一個非常核心且重要的問題,因為小腿內側不僅僅是肌肉組織,更是多條重要經絡交匯循行之地,對人體健康有著舉足輕重的影響。

簡而言之,小腿內側主要循行著人體重要的「足三陰經」:

- 脾經(足太陰脾經)

- 肝經(足厥陰肝經)

- 腎經(足少陰腎經)

這三條陰經對於人體的消化吸收、情緒調節、生殖泌尿、氣血生成以及整體生命力都扮演著至關重要的角色。它們在小腿內側的循行雖緊密相鄰,卻各有其獨特的路線與功能。接下來,我們將逐一深入探討這些經絡的具體走向、生理功能以及其失衡時可能出現的症狀。

足三陰經在小腿內側的循行與功能解析

脾經:消化與氣血生化之源(足太陰脾經)

脾經是足太陰脾經的簡稱,在中醫裡被譽為「後天之本」,意指其在食物消化吸收、將水穀精微轉化為氣血方面具有主導作用。脾主運化,負責將身體所需的營養物質輸布全身,同時也負責運化水濕,防止水濕停滯形成痰濕。

在小腿內側的循行:

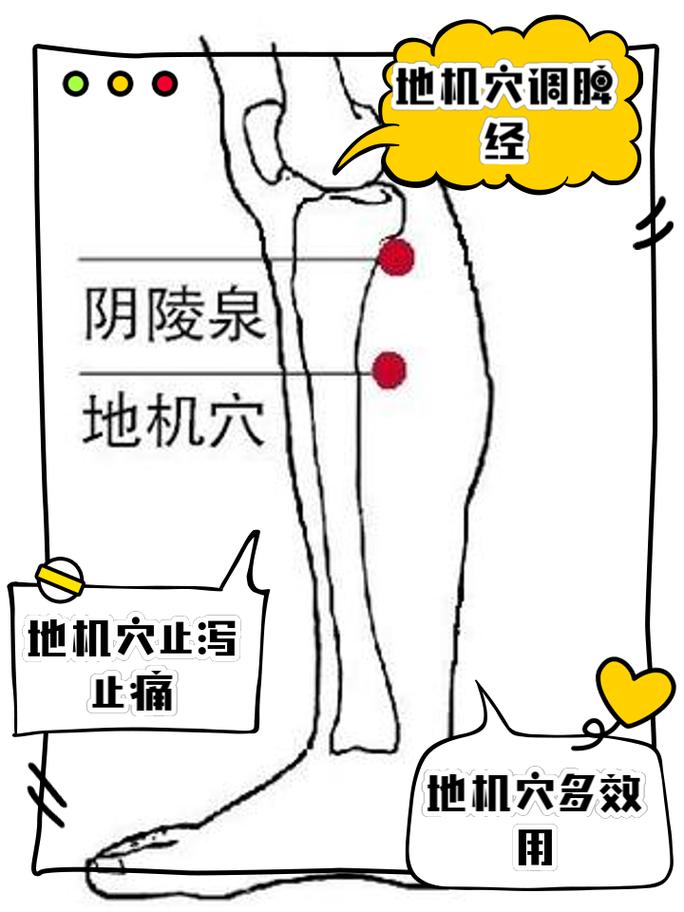

脾經的起點在大趾內側的隱白穴,沿著足背內側上行,經過內踝前緣(商丘穴),然後沿著小腿內側的脛骨後緣(非常靠近脛骨的內側邊緣,且稍微靠後)向上循行,經陰陵泉穴,最後上至大腿內側、腹部,入脾絡胃。

脾經失衡的表現:

當脾經功能失調時,常見的症狀包括:消化不良、腹脹、食慾不振、身體水腫、肢體倦怠無力、大便稀溏或黏膩、女性月經量多等。由於脾主肌肉,脾虛也可能導致肌肉鬆軟無力。

重要穴位:

- 三陰交穴(SP6):位於內踝尖上三寸(約四指寬),脛骨內側緣後方。此穴是脾、肝、腎三條陰經的交會穴,對女性生殖系統、消化系統及泌尿系統的調節都非常重要,是小腿內側最關鍵的穴位之一。

- 陰陵泉穴(SP9):位於小腿內側,脛骨內側髁下方凹陷處。是脾經的合穴,主要用於利濕消腫,對腹脹、腹瀉、水腫、小便不利等症狀有益。

肝經:疏泄與情緒調節大師(足厥陰肝經)

肝經是足厥陰肝經的簡稱,在中醫裡被稱為「將軍之官」,主疏泄。其主要功能是調節全身氣機的運行,使其暢通無阻;同時也主藏血,調節血量,並與情緒、筋(肌肉、韌帶)以及視力有關。

在小腿內側的循行:

肝經的起點在大趾外側趾甲角的毫毛部(大敦穴),沿著足背內側向上,經內踝前上方(中封穴),然後沿著小腿內側的脛骨內緣(比脾經更靠近脛骨前緣,但仍是內側)向上循行,經蠡溝穴、中都穴,上至大腿內側、陰部,入腹繞胃,屬肝絡膽。

肝經失衡的表現:

肝經失調時,可能出現情緒不穩、易怒、頭暈目眩、口苦、脅肋脹痛、女性月經不調、痛經、男性生殖器問題等。由於肝主筋,也可能表現為肢體筋脈拘攣、肌肉僵硬等。

重要穴位:

- 蠡溝穴(LV5):位於內踝尖上五寸,脛骨內側面的中央。主要用於疏肝理氣、調經止帶,對肝氣鬱結引起的婦科疾病、泌尿生殖系統問題有益。

- 中都穴(LV6):位於內踝尖上七寸,脛骨內側面的中央。與蠡溝穴類似,也有疏肝利濕、調經止痛的作用。

腎經:先天之本與生命精華(足少陰腎經)

腎經是足少陰腎經的簡稱,被譽為「先天之本」,主藏精,是生命活動的原動力。腎藏精,精又分腎陰和腎陽,共同主宰人體的生長發育、生殖功能、骨骼、骨髓、腦髓以及水液代謝。

在小腿內側的循行:

腎經的起點在足底的湧泉穴,斜向內側,出舟骨粗隆下,沿著內踝後方(太谿穴),然後沿著小腿內側的後方(在脾經與肝經的後方,更靠近跟腱方向)向上循行,經復溜穴、交信穴,上至大腿後內側,貫脊柱,入腎絡膀胱。

腎經失衡的表現:

腎經功能失調時,常見腰膝痠軟、耳鳴、眩暈、脫髮、記憶力下降、小便頻數、夜尿、性功能減退、畏寒肢冷等症狀。由於腎主骨,嚴重時可能影響骨骼健康。

重要穴位:

- 復溜穴(KI7):位於太谿穴直上二寸,跟腱前緣。是腎經的經穴,有滋陰補腎、利水消腫的作用,常用於治療水腫、盜汗、腹瀉等。

- 交信穴(KI8):位於太谿穴直上二寸,復溜穴前方,脛骨內側面。與復溜穴相近,主要用於調經、止崩漏、固澀。

小腿內側:三陰經的交匯與共振

之所以說小腿內側是重要的區域,不僅是因為這三條經絡在此循行,更是因為它們在此區域緊密相鄰,並且有著共同的交會穴——三陰交穴(SP6)。這個穴位的重要性不言而喻,它連結了脾、肝、腎三條經絡,使得通過刺激此穴,能夠同時影響三臟器的功能,達到「一穴通三經」的效果。

《黃帝內經》有云:「足太陰脾經,足厥陰肝經,足少陰腎經,皆起於足趾,循內踝,上循脛骨內緣,至大腿內側,入腹。此三陰經者,皆為人體氣血之樞要,互為表裡,相互影響。」

小腿內側的健康狀態,直接反映了這三條陰經的通暢與否。若此處出現僵硬、疼痛、麻木、水腫、青筋暴露等現象,都可能是相關臟腑經絡失衡的警訊。因此,理解並保養小腿內側的經絡,對於維護整體健康至關重要。

如何保養小腿內側經絡,促進整體健康?

認識到小腿內側的重要性後,如何有效地保養這些經絡,使其保持暢通無阻呢?以下提供幾種實用方法:

-

適度運動與伸展

定期進行小腿的伸展運動,如弓箭步伸展、小腿拉筋等,有助於活動筋骨,促進氣血流通。溫和的運動如散步、慢跑,也能有效改善下肢循環。

-

熱敷與泡腳

睡前用溫熱水泡腳(水溫約40-45°C,泡至小腿肚),可加入生薑、艾葉等有助於溫經通絡的藥材。泡腳可以溫暖足部和下肢,促進血液循環,放鬆經絡。熱敷小腿內側也能有效緩解肌肉疲勞和經絡鬱滯。

-

穴位按摩與拍打

針對小腿內側的脾經、肝經、腎經循行路線,以及重要的三陰交、陰陵泉、蠡溝、復溜等穴位進行按摩。可以用拇指或按摩工具點按、揉搓,力度適中,以感覺到輕微痠脹為宜。每天堅持5-10分鐘,長期下來效果顯著。亦可沿著小腿內側輕輕拍打,直至微微發熱,有助於疏通經絡。

-

飲食調理

針對脾經、肝經、腎經的特性,調整飲食:

- 脾經:避免過度生冷、油膩、甜膩的食物,多食健脾益氣的食物如山藥、茯苓、薏仁、紅棗、小米等。

- 肝經:保持清淡飲食,避免辛辣刺激,多食綠色蔬菜,適量補充酸味食物(如檸檬、烏梅)以斂肝,但避免過度。

- 腎經:多食黑色食物如黑芝麻、黑豆、桑葚、海帶等,適量補充堅果,有助於滋養腎精。

-

保持情緒穩定與充足睡眠

肝經與情緒密切相關,情緒不暢會導致肝氣鬱結。保持心情愉快,適當排解壓力,對於肝經的暢通至關重要。同時,子時(晚上11點至凌晨1點)是肝經當令,丑時(凌晨1點至3點)是膽經當令,充足的睡眠有助於肝膽排毒與修復,進而滋養三陰經。

-

避免久坐久站

長期維持同一姿勢,會導致下肢血液循環不暢,經絡瘀滯。建議每隔一段時間起身活動,進行簡單的伸展或走動。

結語

小腿內側不僅僅是身體的支撐點,更是足三陰經匯聚循行的重要樞紐。脾經、肝經、腎經在此共同發揮著各自獨特而又相互協調的功能,對人體的消化、排毒、生殖、情緒及整體生命力都產生著深遠影響。了解小腿內側是什麼經絡,以及這些經絡的具體作用和保養方法,是我們進行自我健康管理的第一步。透過日常的適度運動、穴位按摩、飲食調理和情緒管理,我們都能有效地維護小腿內側經絡的暢通,進而提升全身氣血運行,達到預防疾病、延年益壽的養生目的。記住,身體的任何不適都可能是經絡發出的信號,傾聽身體的聲音,並給予它應有的關懷,是保持健康的長久之道。

常見問題 (FAQ)

為何小腿內側的經絡特別重要?

小腿內側是足三陰經(脾經、肝經、腎經)的必經之路,這些經絡直接與人體的消化吸收、情緒調節、生殖泌尿以及生命本源功能相關。它們在此處匯聚並有共同的交會穴三陰交,使其成為調節全身氣血、陰陽平衡的關鍵區域。保養此處經絡,能有效影響多個重要臟腑的功能。

如何分辨小腿內側疼痛是哪條經絡的問題?

分辨疼痛來自哪條經絡,可以觀察疼痛的確切位置和伴隨症狀:

- 若疼痛在脛骨後緣,伴隨消化不良、水腫、疲倦,可能與脾經有關。

- 若疼痛在脛骨內緣,伴隨情緒不穩、口苦、月經問題,可能與肝經有關。

- 若疼痛在小腿後內側(靠近跟腱),伴隨腰膝痠軟、耳鳴、性功能問題,可能與腎經有關。

然而,由於經絡緊密相連,症狀可能複雜,建議尋求專業中醫師診斷。

小腿內側經絡不通暢會有什麼表現?

小腿內側經絡不通暢的表現多樣,常見症狀包括:

- 疼痛、麻木、痠脹:局部感覺異常。

- 水腫:尤其是脾經不暢可能導致水濕停滯。

- 青筋暴露、靜脈曲張:氣血瘀滯的表現。

- 肌肉僵硬或鬆軟:可能與肝經(主筋)或脾經(主肌肉)有關。

- 其他:影響相應臟腑的功能,如消化不良、情緒低落、經期不適等。

如何透過日常保養改善小腿內側經絡的健康?

日常保養小腿內側經絡的方法包括:

- 堅持足浴:每晚用溫熱水泡腳,可加入薑片或艾葉。

- 穴位按摩:重點按摩三陰交、陰陵泉、蠡溝、復溜等穴位。

- 適度運動:進行小腿伸展、散步、慢跑,避免久坐久站。

- 均衡飲食:少油膩、生冷,多攝取健脾、疏肝、補腎的食物。

- 保持情緒穩定與充足睡眠:避免肝氣鬱結,並讓身體充分休息。

小腿內側經絡保養對於女性健康有特殊意義嗎?

是的,小腿內側經絡的保養對女性健康具有非常特殊的意義。脾經、肝經、腎經這三條陰經,直接關係到女性的月經、懷孕、生產與更年期等生理過程。脾主氣血生化,肝主藏血和疏泄,腎主生殖與腎精。三陰交穴更是婦科第一大穴。因此,保持小腿內側經絡的暢通,對於調經、助孕、緩解更年期症狀、改善婦科炎症等方面都有著不可替代的重要作用。