阿姨跟外甥是什麼關係:親屬稱謂、文化意涵與現代家庭關係解析

在華人社會中,親屬稱謂是一門大學問,它不僅僅是單純的代號,更承載著深厚的文化意涵與人倫秩序。其中,「阿姨」與「外甥」這對稱謂,經常引起人們的好奇與探討:「究竟阿姨跟外甥是什麼關係?」這篇文章將從多個面向,為您詳細解析這份血緣與情感交織的獨特連結,幫助您透徹理解這份在家庭網絡中扮演重要角色的親屬關係。

Table of Contents

核心定義:阿姨與外甥的血緣連結

要理解「阿姨跟外甥是什麼關係」,首先必須從最基本的親屬定義入手。這是一份明確的母系血緣親屬關係。

阿姨是什麼?

「阿姨」在親屬稱謂中,指的是母親的姐妹。無論是母親的親生姐姐或妹妹,都統稱為「阿姨」。在口語上,為了區分,有時會加上排行,例如「大阿姨」、「二阿姨」、「小阿姨」等,以明確指出是母親的哪一位姐妹。

阿姨與母親擁有相同的父母,即您的外祖父母(外公、外婆)。因此,您與阿姨之間共享了四分之一的血緣關係。

外甥(與外甥女)是什麼?

「外甥」指的是姐妹所生的兒子。換句話說,如果您是「阿姨」,那麼您的姐妹(無論是姐姐或妹妹)的兒子,就是您的「外甥」。

相對地,姐妹所生的女兒,則稱為「外甥女」。

這兩個稱謂都明確指向了母系血緣的親屬關係,也就是說,他們是經由您姐妹的血脈所延續的下一代。

因此,最核心的答案是:阿姨是外甥的母親的姐妹,而外甥是阿姨的姐妹的兒子。他們之間是母親姐妹與其子女的關係,屬於旁系血親。

稱謂的多元面貌:不只血緣,還有情誼

雖然「阿姨跟外甥是什麼關係」的核心定義是基於血緣,但在實際生活中,「阿姨」這個稱謂的應用範圍比字面上的血緣關係更廣泛,這也使得這個問題有時會顯得複雜。

- 親阿姨(血緣上的阿姨):這是最直接且明確的關係。她就是您母親的親姐妹,與您擁有相同的祖父母(外祖父母)血脈。她們通常在您的成長過程中扮演著重要的角色,可能是長輩、照顧者,也可能是給予支持和建議的朋友。這份關係是無法改變的。

- 乾阿姨/契媽(義結金蘭):在華人文化中,人們有時會與沒有血緣關係的長輩結為「乾親」,建立如同親人般的連結。「乾阿姨」便是其中一種,她們可能是父母的摯友,或是對您特別照顧、情同家人的長輩。這種關係雖然沒有血緣上的連結,但情感上往往十分深厚,其互動模式與親阿姨無異。

- 禮貌性稱謂:在日常生活中,「阿姨」也常被用作對年長女性的一種禮貌性稱呼,尤其是在公共場合,如商店店員、清潔人員、鄰居,甚至是父母的女性朋友(即便她們沒有姐妹關係)。這種情況下,稱呼者與被稱呼者之間通常沒有任何血緣或親屬關係,僅是出於尊重或表示親切。

- 外甥女的補充:如同前述,「外甥」特指姐妹的兒子,而姐妹的女兒則稱為「外甥女」。在討論「阿姨跟外甥」的關係時,往往也包含了「阿姨跟外甥女」這層關係,本質上是相同的母系親屬連結,只是性別上的差異。阿姨對待外甥與外甥女的態度和關愛通常是無差別的。

傳統文化中的阿姨與外甥關係

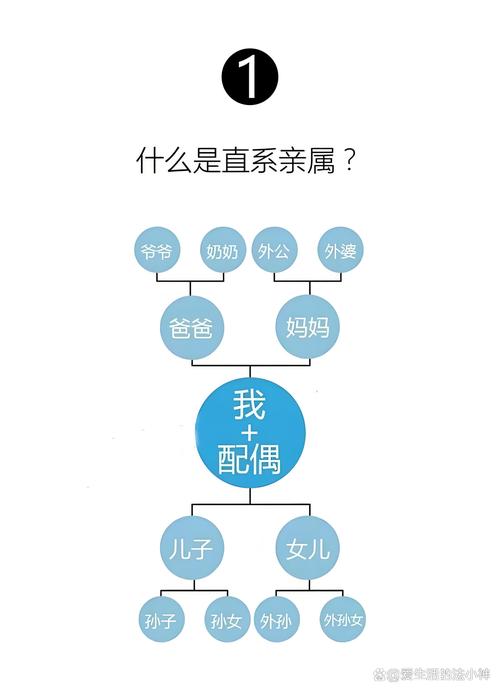

在華人傳統社會中,親屬關係的釐清與維繫具有極高的重要性。阿姨與外甥(女)的關係,雖然不及直系親屬(父母子女)或父系親屬(伯叔姑、侄子侄女)那般強調宗族傳承,但卻有其獨特的溫情與功能。

阿姨常被視為家庭中的一股溫暖力量,她們不僅是母親的姐妹,更是家族聚會中的重要成員。在某些情況下,阿姨也可能在母親繁忙或不在時,給予外甥(女)額外的照顧與關愛,扮演類似半個母親的角色。這種關係通常充滿了慈愛、包容與無私的奉獻。

與父系親屬(如姑姑與侄子/侄女)相比,阿姨與外甥/外甥女的關係有時會顯得更為輕鬆和自在,少了一分宗族傳承的壓力,多了一分姐妹情誼延伸出的親密。阿姨們常常是外甥/外甥女成長路上的支持者、傾聽者,甚至是玩伴,建立起深厚的情感聯繫。在傳統觀念中,母系親屬關係在情感層面上的連結往往更為深厚,有著「嫁出去的女兒回娘家」的溫情延續,而阿姨正是娘家這份溫暖的代表。

現代家庭中的阿姨與外甥關係演變

隨著社會變遷,家庭結構與生活模式日益多元,阿姨與外甥(女)的關係也呈現出新的樣貌,但其核心的親情連結依然不變。這份關係不再僅限於傳統的長幼尊卑,而是加入了更多現代元素的互動。

- 更像朋友與導師:現代的阿姨與外甥(女)之間,除了長幼有序的尊重,也常常發展出如同朋友般的關係。他們可能分享生活經驗、提供建議,甚至一起參與娛樂活動。阿姨可能成為外甥(女)在學業、職業或人生選擇上的重要導師或顧問。

- 跨地域的連結:由於交通便利與資訊科技發達,即使阿姨與外甥(女)身處異地,也能透過視訊通話、社交媒體等方式保持頻繁聯繫,維繫親情。這種遠距離的關懷讓親情不再受地理限制。

- 情感支持與角色彈性:在單親家庭、重組家庭或雙薪家庭中,阿姨的角色彈性更大,她們可能成為孩子重要的情感支持來源,甚至在特定情況下提供實質的協助與照顧,分擔父母的育兒壓力。

- 法律與倫理層面:雖然在日常生活中不常提及,但在法律和倫理上,阿姨與外甥(女)屬於旁系血親。在台灣民法中,他們屬於「三親等旁系血親」(計算方式是從自己數到共同祖先,再數到對方,不含自己,共同祖先只算一次:外甥(1) -> 母親(2) -> 外祖父母(2.5) -> 阿姨(3))。這在涉及到繼承權、婚姻禁忌(例如台灣民法規定旁系血親在六親等以內,輩分不同者不得結婚)等議題時,會有明確的法律規範。雖然他們極少有直接的繼承權,但在特定家庭狀況下,如無其他直系親屬,仍可能基於法律程序扮演一定角色。

如何正確稱呼與維繫阿姨與外甥的關係?

了解了阿姨與外甥(女)的關係後,如何正確地稱呼並維繫這份親情,也是重要的課題。一份健康的親屬關係需要雙方的投入與經營。

- 釐清關係再稱呼:在初次見面或不確定對方身份時,可以先詢問母親或父母,確定是「親阿姨」、「乾阿姨」還是「禮貌性稱謂」。正確且得體的稱呼是尊重與親近的表現。

- 保持溝通與互動:無論距離遠近,透過電話、訊息、視訊或實際探訪,保持頻繁的溝通與互動,是維繫親情的最佳方式。節日問候、分享生活點滴,都能讓關係保持溫度。

- 參與家庭聚會:積極參與家庭聚會、節慶活動,能增進親友間的連結,讓阿姨與外甥(女)有更多相處的機會,共同創造美好的家庭記憶。這些共同的回憶是親情最寶貴的資產。

- 互相關心與支持:在彼此有需要時,給予關心、傾聽與支持,展現家人間的溫暖與力量。無論是學業、工作或生活上的困境,來自阿姨或外甥(女)的關心都能提供莫大的慰藉。

- 尊重個體差異:每個家庭成員都是獨立的個體,尊重彼此的生活方式、觀點和個人空間,是維繫長久關係的基礎。即使是親人,也應避免過度干涉。

總而言之,「阿姨跟外甥是什麼關係?」這個問題的答案,不僅指向了母親姐妹與其姐妹之子的母系血緣連結,更蘊含了華人社會中深厚的親情、尊重與支持。這份獨特的關係,承載著家庭的溫暖與記憶,無論時代如何變遷,都是家庭網絡中不可或缺的一環。理解並珍惜這份關係,有助於我們更好地融入家庭,享受親情帶來的幸福。

常見問題(FAQ)

Q1: 為何「阿姨」的稱呼在台灣社會中如此普遍,甚至被用來稱呼非親屬?

A1: 「阿姨」在台灣社會中被廣泛使用,除了指血緣上的母親姐妹外,也常作為對年長女性的一種禮貌性尊稱。這反映了華人文化中對長輩的敬重,以及傾向於將社會關係家庭化的傾向。使用親屬稱謂來拉近人與人之間的距離,表達親切與尊重,是一種獨特的社交習慣。

Q2: 如何區分「阿姨」與「姑姑」?

A2: 區分「阿姨」與「姑姑」非常簡單。「阿姨」是母親的姐妹,屬於母系親屬;而「姑姑」則是父親的姐妹,屬於父系親屬。這是兩者最主要的血緣來源區別。在稱謂上,阿姨對應的是外甥/外甥女,而姑姑對應的是侄子/侄女。

Q3: 為何阿姨與外甥女之間的關係有時會比與外甥更親近?

A3: 這並非絕對,但有時可能會出現這種情況。這可能與性別的共同話題(例如時尚、情感交流、家庭生活)有關,或者女性長輩在家庭中常扮演情感支持與傾聽者的角色,而外甥女可能更容易與阿姨分享心事。此外,如果阿姨自己沒有女兒,可能會將對女兒的愛投射到外甥女身上,產生特別的連結。

Q4: 阿姨與外甥之間的關係是否會影響繼承權?

A4: 在台灣法律中,阿姨與外甥(女)屬於旁系血親,是三親等旁系血親。繼承權的首要順位是直系血親卑親屬(子女、孫子女),其次是父母,然後是兄弟姐妹,最後才是祖父母。阿姨與外甥(女)並不在前四順位繼承人中。只有在極其特殊且複雜的情況,例如前述順位繼承人均不存在,且被繼承人沒有立下遺囑指明其他繼承人時,才可能涉及到旁系血親的繼承問題,但這種情況較為罕見,且須依據具體法律規定判斷。