服兵役 算工作嗎深入解析兵役性質、薪餉福利、職涯影響與相關權益

Table of Contents

服兵役到底算不算工作?揭開國民義務的本質與迷思

「服兵役算工作嗎?」這是一個經常在PTT、Dcard等社群論壇被討論的問題,也是許多即將入伍或關心兵役的朋友心中的疑問。表面上,軍人有薪餉、有作息,看似與一般工作無異,但從法律與本質上來看,答案卻並非那麼簡單。本文將深入解析服兵役的性質,探討其與傳統「工作」的異同,並釐清相關的權益與對個人職涯的影響,希望能幫助您徹底理解。

兵役的本質:國民義務而非勞動關係

首先,要明確一點:在台灣,服兵役依據《憲法》及《兵役法》之規定,屬於國民應盡的義務,而非《勞動基準法》所規範的「勞動契約」關係。

- 憲法義務:《憲法》第二十條明文規定:「人民有依法律服兵役之義務。」這奠定了兵役的根本性質——一種國家基於公民權利與義務對等原則所要求的付出,旨在維護國家安全與社會穩定。這與個人基於報酬而與雇主建立的勞動關係有本質上的區別。

- 非適用《勞動基準法》:由於兵役並非勞動契約,因此《勞動基準法》中關於工時、加班費、資遣費、退休金、特別休假等規範,均不適用於軍人。軍人的權益保障主要依據《陸海空軍軍官士官服役條例》、《志願役士兵服役條例》、《兵役法》以及其他相關軍事法規所規範。這意味著軍人無法主張勞工的法定權益,如無故解僱賠償、勞保失業給付等。

- 公共法領域:兵役屬於國家公權力運作下的公共法領域,國家與人民之間的關係為「統治與服從」關係,而非私法上的「契約」關係。因此,軍隊對士兵的管理與規範,也遠比一般企業對員工的管理更為嚴格與特殊。

薪資還是薪餉?服役期間的福利與保障

雖然服兵役不適用勞基法,但國家仍提供服役人員一定的報酬與保障,這些通常稱為「薪餉」而非「薪資」。

薪餉的性質與組成:

「薪餉」是國家為維持軍人基本生活所需而提供,其性質不同於一般受僱者的「薪資」。它不包含勞工保險、就業保險等制度下的保障。薪餉的計算與發放,依據軍種、官階、役別(義務役、志願役、替代役)以及服役年資等因素而有差異。

- 義務役:以基本生活所需為主,金額相對較低,例如新兵入伍後的薪資,旨在維持基本開銷。隨著役期延長或職務調整,薪餉會略有增加。

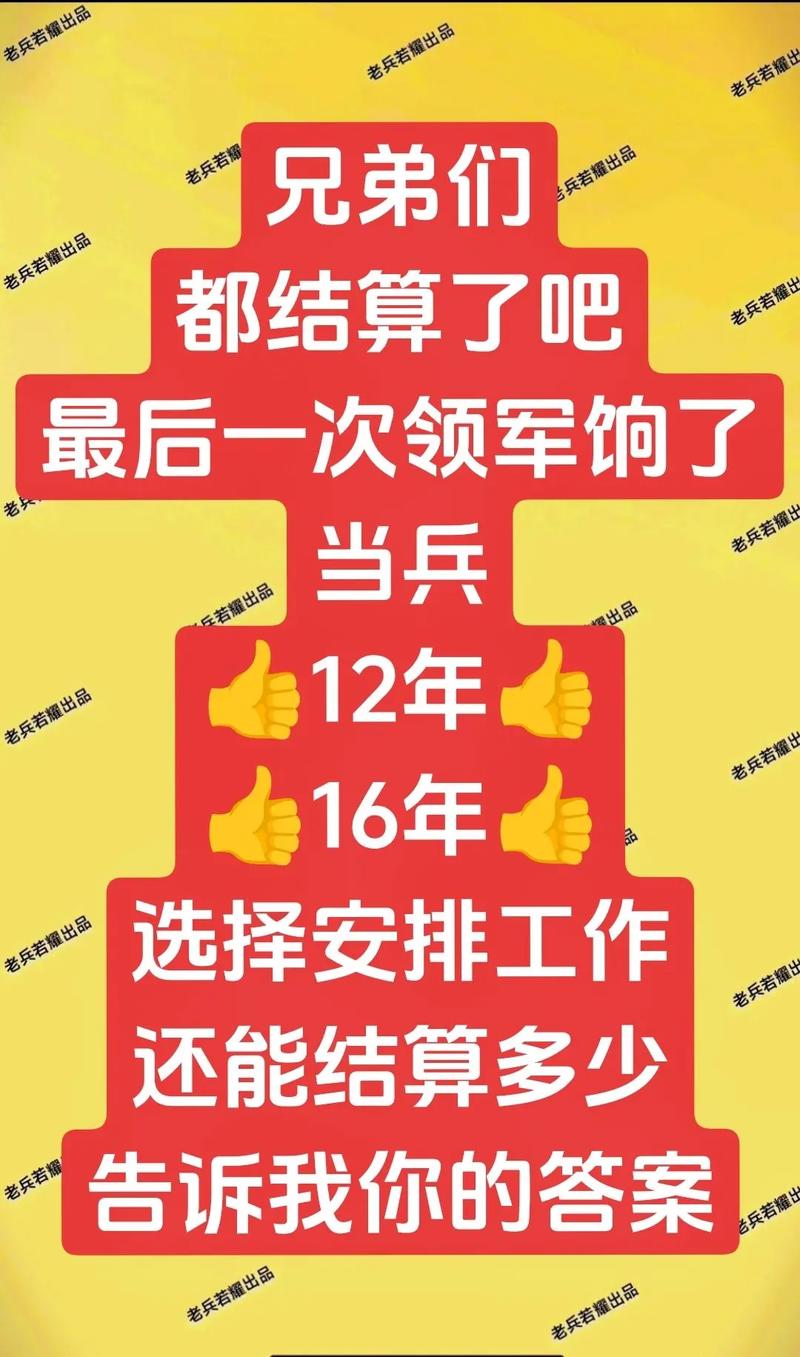

- 志願役:薪資結構較接近一般受僱者,有本俸、專業加給、職務加給、地域加給等,且會強制提撥退撫基金。志願役軍士官兵的薪資水平會依據其服役年資、職等、考績等因素逐年調整,並設有明確的晉級與加薪制度。

- 替代役:依役別及專長有所不同,但同樣是「薪餉」性質。替代役的薪餉通常會比義務役士兵高一些,尤其具備特殊專長的替代役男,可能會領取較高的專業加給。

保險與福利:

- 軍人保險:軍人有其專屬的「軍人保險」,保障範圍包括傷殘、死亡、退伍給付等。此保險與一般勞工的勞工保險獨立運作,其給付標準和申請流程皆有特殊規定。

- 全民健康保險:所有國民皆需納保,軍人服役期間由部隊統一辦理投保,享有國民健康保險的醫療服務。保費由國家負擔或部分負擔。

- 國民年金:退伍後,若未立即就業且未加入勞保或其他社會保險(如農保、公保),則需強制接續國民年金保險,以延續老年保障、身心障礙保障及遺屬保障。這確保了軍人在退伍後社會福利的銜接。

- 伙食、住宿等福利:部隊會提供免費伙食、住宿、服裝、裝備等,這也構成了一種間接的福利,降低了軍人生活上的開銷。部分單位可能還有交通、娛樂設施等額外福利。

- 撫恤與慰問金:軍人在服役期間因公受傷、殘疾或死亡,國家會提供相應的撫恤金、醫療補助或慰問金給本人或其家屬,以表彰其為國犧牲奉獻。

服兵役對職涯發展的影響:經歷與技能的積累

儘管服兵役不被視為傳統意義上的「工作」,但其對個人職涯發展仍具有深遠的影響,特別是在以下幾個方面:

- 軟實力的培養:服役期間,軍人會學習到時間管理、壓力承受、團隊合作、服從領導、解決問題、溝通協調、危機應變等寶貴的軟實力。這些特質在任何職場都極具價值,有助於個人快速融入新環境並提升工作效率。

- 特定技能的習得:依據不同兵科和職務(如通訊兵、駕駛兵、醫務兵、資訊兵、補給兵等),可能會習得駕駛執照、資訊系統操作、基礎醫療急救、裝備維護、後勤管理、專案執行等專業技能。這些技能在退伍後,有機會轉化為職場上的競爭力,甚至取得相關證照。

- 人生閱歷的豐富:軍旅生活是獨特的經驗,能培養吃苦耐勞的精神、堅韌的意志力、獨立自主的能力,並拓展來自不同背景的人際網絡。這些閱歷有助於個人更成熟地面對社會挑戰。

- 退伍軍人優惠:政府針對退伍軍人提供就業輔導、職訓課程、創業貸款利息補貼等協助,有助於其順利轉銜至職場。例如,榮民服務處會提供多項輔導措施,協助退役官兵規劃職涯。

履歷表上的「兵役欄」:

在台灣的履歷表上,通常會有「兵役」欄位。雇主會關注的點,除了役畢與否外,更重要的是應徵者在軍中是否有特殊表現、職務內容是否與應徵職位相關、以及是否從中學習到與工作相關的特質或技能。撰寫履歷時,應將兵役經歷視為一種特殊訓練,強調所學到的軟硬實力,而非僅僅羅列職稱與時間。例如,可以提及「負責OOOO裝備的維護與操作,提升部隊戰力20%」,或是「擔任班長,領導10名同儕完成多項任務,培養團隊領導能力」。

總結:服兵役是義務,但意義遠超於此

綜合以上分析,「服兵役算工作嗎?」這個問題的答案是:從法律定義上,服兵役並非傳統意義下的勞動契約關係,而是國民應盡的義務。它不受《勞動基準法》規範,而是有其專屬的法律框架與保障制度。

然而,這並不代表服兵役毫無「工作」的特徵或價值。它提供薪餉、保險與福利,更重要的是,它為個人帶來獨特的生活體驗、軟實力與專業技能的提升,這些都將成為未來職涯發展的重要資產。對於許多人而言,軍旅生涯是成長與轉變的關鍵階段,其所累積的閱歷與能力,對往後的社會生活與職場表現都具有正面積極的意義。因此,將服兵役視為一次特殊的職涯歷練與人生學習,或許更為貼切。

常見問題 (FAQ)

-

Q1: 服兵役期間是否會有勞保?

A1: 否。服兵役期間,不適用勞工保險。義務役士官兵、志願役軍士官兵有其專屬的「軍人保險」,保障軍人在服役期間的傷殘、死亡等風險。退伍後若符合資格,則需接續國民年金或加入勞保。

-

Q2: 為何服兵役沒有加班費或特休假?

A2: 因為服兵役是國民義務,而非勞動契約關係,所以不適用《勞動基準法》中關於加班費、特休假等勞動權益的規範。軍人的假別、休息時間等皆依照國防部相關規定辦理,通常有定期休假,但彈性不如一般職場。

-

Q3: 服兵役的經歷對找工作有幫助嗎?

A3: 有幫助,但視產業和職位而定。雖然它不是傳統工作經歷,但服役期間培養的責任感、紀律、抗壓性、團隊合作能力、領導力等軟實力,以及特定專業技能,都是雇主重視的特質。在面試時,應強調這些學習與成長,將兵役經驗轉化為加分項。

-

Q4: 替代役的性質和義務役、志願役有何不同?

A4: 替代役同樣屬於國民義務,其性質與義務役、志願役相同,都不適用《勞動基準法》。替代役的服役場域多為政府機關、公共服務單位等,工作內容可能更接近社會服務或行政事務,但其薪餉、保險與義務役性質相似,也同樣是義務性質。

-

Q5: 服兵役期間的薪餉是否需要繳稅?

A5: 依據《所得稅法》規定,軍人的薪餉是免稅的。但若是其他非薪餉所得,例如兼職收入或其他非軍職來源的收入,則仍需依規定繳納所得稅。