班級公約誰決定建立班級和諧秩序的關鍵與多元參與模式

Table of Contents

探討班級公約的制定者:建立和諧班級的基石

在學校教育的日常中,班級公約扮演著舉足輕重的角色。它不僅是維持班級秩序的準繩,更是引導學生行為、培養良好學習氛圍的重要依據。然而,關於班級公約誰決定這個問題,其答案並非單一,而是涉及多種考量與參與模式。這篇文章將深入探討班級公約的制定權歸屬,分析不同決策模式的優劣,並提出建立有效且具備學生高度認同感的班級公約之關鍵要素。

班級公約的重要性:為何我們需要它?

在探討班級公約誰決定之前,首先必須理解班級公約存在的必要性。一份清晰明確的班級公約,能為班級帶來以下效益:

- 建立秩序與規範: 提供學生行為的明確界線,減少無謂的衝突與干擾,讓學習活動得以順暢進行。

- 培養責任感與自律: 讓學生理解行為的後果,並學會為自己的選擇負責,進而內化為自律的習慣。

- 營造友善學習環境: 透過規範互相尊重、協助合作的行為,促進班級成員間的良好互動,形成支持性的學習社群。

- 提升學習效率: 減少因行為不當造成的教學中斷,確保課堂時間能有效用於學習。

- 促進班級認同與歸屬感: 當學生共同參與制定公約時,更能對班級產生認同,視班級為共同經營的家。

由此可見,班級公約絕非形式上的條文,而是班級運作的「憲法」。因此,班級公約誰決定以及如何決定,將直接影響其執行力與學生的接受度。

班級公約的多元決策模式:誰握有最終決定權?

針對班級公約誰決定這個核心問題,實務上存在幾種常見的決策模式,各有其適用情境與獨特優勢:

模式一:教師主導模式

說明: 在此模式下,班級公約由班級導師全權制定。教師通常會依據自身的教學經驗、學校的規定、以及對班級學生特性的了解來擬定條文,然後向學生宣布並要求遵守。

- 優勢:

- 效率高: 決策過程迅速,避免冗長的討論。

- 專業性強: 教師憑藉豐富的教育經驗,能制定出全面且符合教育目標的公約。

- 一致性高: 確保公約與學校規範、學年目標保持一致。

- 適用於低年級: 對於認知發展尚未完全成熟的幼兒或低年級學生,教師的直接引導更為有效。

- 劣勢:

- 學生參與度低: 學生缺乏參與感,可能導致對公約的認同度不高,甚至產生反感。

- 執行困難: 若學生不理解或不認同公約的意義,遵守意願會大打折扣。

- 缺乏民主教育機會: 學生失去學習溝通、協商與民主決策的機會。

儘管教師主導模式在特定情境下有其必要性,但若長期或完全採用,可能會錯失培養學生自主性與責任感的良機。

模式二:學生主導模式

說明: 在此模式下,班級公約的制定權幾乎完全交由學生。學生透過班級會議、小組討論、投票等方式,自主提出、協商並決定班級公約的內容。教師則扮演引導者或觀察者的角色。

- 優勢:

- 學生高度參與: 學生是公約的實際制定者,能大幅提升其認同感與遵守意願。

- 培養民主素養: 學生在過程中學習聆聽、表達、協商、妥協與少數服從多數的民主精神。

- 增強責任感: 學生會更主動地維護自己參與制定的規則。

- 激發創意: 公約內容可能更貼近學生的實際需求與想法。

- 劣勢:

- 效率較低: 討論過程可能耗時,且意見不易統一。

- 內容可能不周全: 學生經驗有限,制定的公約可能不夠全面或欠缺嚴謹性。

- 潛在的公平性問題: 若缺乏教師引導,多數人的意見可能壓制少數人的合理需求。

- 不適用於低年級: 需要學生具備一定的思辨與溝通能力。

這種模式在推行學生自治的班級中較為常見,但教師仍需適時介入,確保公約的合理性與可行性。

模式三:師生共議模式(最推薦的模式)

說明: 這是目前教育界普遍推薦且被認為最能兼顧效率、專業性與學生參與度的模式。在這種模式下,班級公約誰決定不再是單一主體,而是師生共同協商的成果。教師提供框架、引導討論方向,學生積極提出建議、發表意見,最終透過集體協商或投票達成共識,形成班級公約。

具體步驟可能包括:

- 教師引導討論公約的重要性: 讓學生理解為什麼需要公約。

- 學生分組或個人提案: 鼓勵學生思考在哪些方面需要規範,並提出具體條文。

- 班級集體討論與協商: 將各方提出的建議進行歸納、分類,展開開放式討論。教師在此階段扮演引導者、仲裁者與必要時的知識補充者。

- 達成共識: 透過投票、舉手或其他民主方式,確認最終條文。

- 教師檢視與修正: 教師在最終定稿前,需確保公約內容不抵觸校規、法律,且具備可行性與教育意義。必要時,教師會溫和地提出專業建議或修正。

- 公約張貼與簽署: 將最終版公約張貼於班級醒目處,鼓勵學生簽名,象徵共同遵守的承諾。

- 優勢:

- 結合專業與民主: 既有教師的專業引導,又有學生的廣泛參與。

- 高認同度與執行力: 學生因參與制定而產生強烈的歸屬感與責任感,遵守意願更高。

- 培養多元能力: 學生在討論中學習溝通、批判性思考、問題解決、協商與妥協。

- 促進班級凝聚力: 共同努力的過程能增強師生間及學生間的情感連結。

- 動態調整彈性: 師生可以定期共同檢視並修訂公約,使其與班級的發展同步。

- 適用情境: 適用於各個年級,尤其在中高年級效果最佳,因為學生已具備一定的思辨和表達能力。

毫無疑問,師生共議模式是實現班級和諧與學生自主發展的最佳途徑。它不僅回答了班級公約誰決定的問題,更強調了決策過程本身所蘊含的教育意義。

除了師生,還有哪些因素影響班級公約的制定?

儘管主要決策者是師生,但班級公約的制定過程並非孤立,還會受到以下因素的影響:

1. 學校規章與政策

每一份班級公約都必須遵守學校的總體規章制度。例如,學校對於服裝儀容、校園安全、學習紀律等可能會有明確的規定,班級公約不能與之牴觸,而應是其更具體、更細化的延伸。

2. 家長意見與支持

雖然家長通常不直接參與班級公約的制定,但他們的理解與支持對公約的有效執行至關重要。教師可以透過親師座談、通訊軟體或家長會,向家長解釋班級公約的內容與制定過程,爭取他們在家中的配合與監督,形成家校合作的教育力量。

3. 班級文化與學生特質

每個班級都有其獨特的文化與學生組成。公約的內容應能反映班級的實際需求,並考量學生的年齡、成熟度、個性特點等。例如,一個充滿活力的班級可能需要更多關於秩序與專注的規範;而一個較為內向的班級,則可能需要鼓勵參與和表達的條文。

建立有效班級公約的關鍵步驟

無論班級公約誰決定,若要使其真正發揮效用,以下幾個關鍵步驟不可或缺:

- 明確目標: 釐清公約期望達到的具體效果,是為了提升學習效率、改善人際關係,還是培養某種特定素養?

- 簡潔易懂: 條文應使用學生能夠理解的語言,避免過於複雜或模糊的詞彙。

- 具體可行: 公約內容應具有可操作性,而非抽象的口號。例如,與其說「要保持整潔」,不如說「下課前將桌面物品歸位」。

- 正面引導: 盡量以正向、鼓勵的語句表達,而非一味地禁止。例如,「請保持安靜」優於「不准喧嘩」。

- 配套措施: 明確違反公約的後果(懲罰)以及遵守公約的獎勵機制。獎勵應以正向鼓勵為主,懲罰則應具備教育意義,而非單純的處罰。

- 定期檢視與修訂: 班級公約並非一成不變。隨著時間推移、學生成長或班級狀況變化,應定期(例如每學期或每學年)召開班級會議,共同檢視公約的適用性,並進行必要的修訂。

- 公開與承諾: 將最終定稿的公約張貼於班級顯眼處,並鼓勵所有學生簽名確認,強化其共同遵守的承諾感。

總之,班級公約誰決定最終影響的是班級氛圍、學生學習以及個人成長。理想的班級公約並非由單一權威制定,而是師生共同努力、協商共識的結晶。這種參與式的過程,本身就是一堂寶貴的民主與公民教育課,為學生未來的社會參與奠定基礎。

常見問題(FAQ)

1. 如何確保班級公約能被學生確實遵守?

確保班級公約被遵守的關鍵在於學生的高度參與和理解。當學生參與公約的制定過程時,他們會對其內容產生更強的歸屬感與認同,進而提升遵守意願。此外,教師需明確解釋公約的意義與目的,並設立合理的獎懲機制,同時持續提醒與示範,透過正向鼓勵來強化學生行為。

2. 為何班級公約需要定期檢視與修訂?

班級是一個不斷成長和變化的有機體。學生會隨著時間成長,班級的動態和需求也可能改變。定期檢視與修訂班級公約,可以確保其內容始終貼近班級現況,解決新出現的問題,並讓學生感受到公約是「活的」,而非一成不變的教條。這也是培養學生變通與問題解決能力的好機會。

3. 如何處理學生對班級公約提出的異議或挑戰?

當學生對班級公約提出異議或挑戰時,教師應抱持開放且尊重的態度。這是一個絕佳的教育機會,可以引導學生學習理性溝通與協商。教師可以安排班級會議,讓學生充分表達他們的觀點和理由,並引導他們思考替代方案。如果異議合理且有助於公約完善,則應考慮採納並進行修訂。若不採納,也要清楚解釋原因。

4. 為何教師不應完全放手讓學生自己決定班級公約?

儘管鼓勵學生參與十分重要,但完全放手讓學生自主決定班級公約可能存在風險。學生的生活經驗和認知發展有限,他們制定的公約可能缺乏全面性、嚴謹性或與學校規範相衝突,甚至可能產生不公平的條款。教師的專業知識和教育目標引導至關重要,可以確保公約的合法性、可行性及最終能實現教育目的。

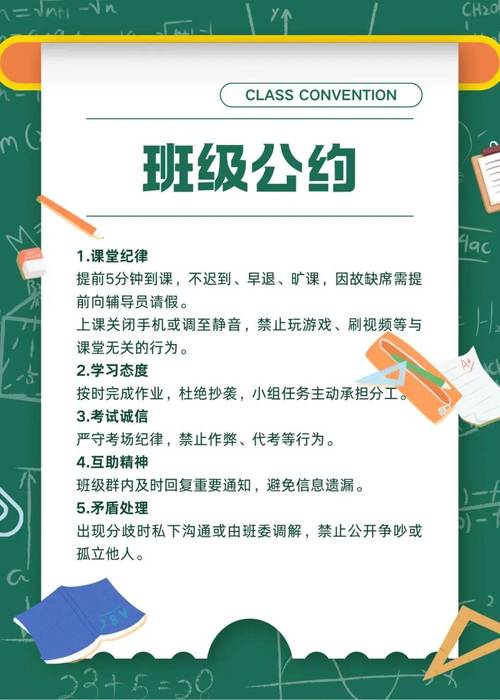

5. 班級公約應包含哪些主要內容?

班級公約的內容應涵蓋學生在班級生活中的主要面向,例如:學習態度(專心聽講、按時完成作業)、行為規範(保持安靜、不打擾他人、友善互動)、環境維護(保持整潔、愛護公物)、人際關係(互相尊重、樂於助人、禁止霸凌)以及特殊情境下的處理方式(例如下課時間的活動規範、物品借用歸還等)。