中風有機會痊癒嗎深度解析:從恢復潛力到長期復健策略

當「中風」這個詞語闖入一個家庭,隨之而來的是無盡的擔憂與疑問,其中最核心的莫過於:「中風有機會痊癒嗎?」這不僅是一個醫學問題,更是一個承載著無數希望與不安的心靈提問。

在台灣,中風是導致成人失能的重要原因之一。許多患者和家屬都期盼著能夠「痊癒」,回到中風前的健康狀態。然而,我們必須釐清「痊癒」與「恢復」這兩個概念的細微差異,因為這將直接影響我們對中風復健的期待與努力方向。

本文將深入探討中風後恢復的可能性、影響因素、黃金復健期與具體策略,幫助您更全面地理解中風復健之路,並提供實際的應對建議。

Table of Contents

中風後的「痊癒」與「恢復」:詞語的深度剖析

在醫學上,「痊癒」通常意指疾病完全消失,身體功能百分之百回復到發病前的狀態,不留任何後遺症。對於多數中風患者而言,達到這種「完全痊癒」的目標是極具挑戰性的,甚至可說是相對罕見的,尤其是在中風導致腦部組織不可逆的損傷後。

但這絕不代表沒有希望!

更為貼切且常見的詞語是「恢復」。中風後的「恢復」指的是透過積極的復健治療,最大限度地改善受損的身體功能,如運動、感覺、語言、認知等,讓患者能夠重新獲得生活自理能力,甚至重返社會。這種恢復的目標是提升生活品質,讓患者能夠獨立、有尊嚴地生活。

我們可以將中風後的恢復程度分為幾個層次:

- 完全恢復(Complete Recovery):少數輕微中風患者,特別是短暫性腦缺血發作(TIA)或非常小範圍的中風,在早期介入和積極復健後,可能接近或達到完全恢復,生活功能幾乎不受影響。這類情況往往發生在腦損傷較小,且腦部可塑性較強的患者身上。

- 顯著恢復(Significant Recovery):大多數中風患者屬於此類。透過努力不懈的復健,他們能夠顯著改善肢體無力、語言障礙、平衡問題等症狀,最終能獨立完成大部分日常生活活動,如穿衣、進食、洗澡、行走等,但可能仍有輕微的功能障礙或需要一些輔助。

- 部分恢復(Partial Recovery):部分患者可能因中風損傷較為嚴重或未能及時、充分復健,最終仍需要他人協助才能完成部分日常生活活動。即使如此,透過復健也能提升其獨立性,減輕照護者的負擔,並改善生活品質。

因此,當我們談論「中風有機會痊癒嗎」時,更精確的提問應是:「中風後能恢復到什麼程度?」答案是:恢復的潛力是巨大的,但程度因人而異,且需要積極主動、持之以恆的參與。

影響中風恢復的關鍵因素

中風後的恢復過程錯綜複雜,受到多種內外因素的影響。了解這些因素有助於我們更好地規劃復健策略,並設定實際的期望。

1. 中風類型與嚴重程度

這是影響恢復潛力的首要因素:

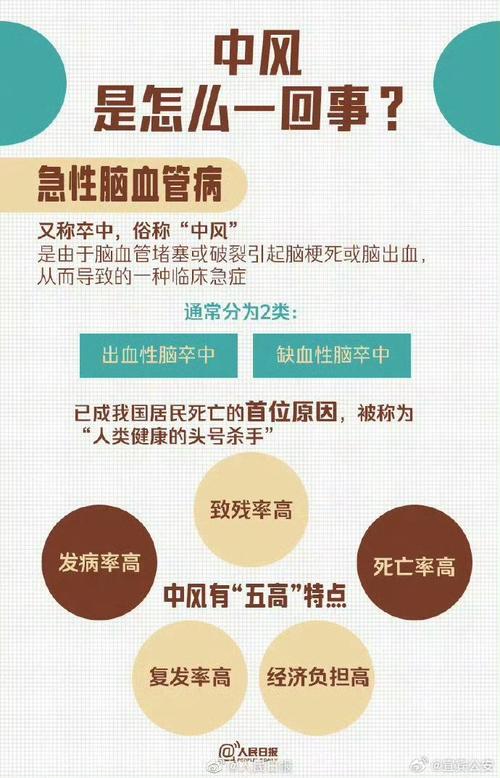

- 中風類型:缺血性中風(腦部血管阻塞)通常比出血性中風(腦部血管破裂)的預後相對較好。出血性中風引起的腦損傷通常更廣泛且壓迫性更強。

- 損傷部位:中風發生在腦部的哪個區域,將直接決定受影響的功能。例如,運動皮質區的中風會導致肢體無力,而語言區的中風則會影響溝通能力。

- 損傷範圍:腦部損傷的面積越大、破壞性越強,患者恢復的挑戰就越大。輕微的中風通常有更好的恢復前景。

2. 黃金治療時間與早期介入

「時間就是腦細胞」。在中風急性期,及時的醫療介入至關重要:

- 缺血性中風:若能在黃金3-4.5小時內(視情況而定)施打血栓溶解劑(rt-PA),或在24小時內進行動脈取栓術,能大幅降低腦損傷的程度,顯著改善預後。

- 早期復健介入:研究顯示,中風後越早開始復健,恢復的效果越好。即便在加護病房階段,也會開始床邊復健,避免肌肉萎縮和關節攣縮。

3. 年齡與健康狀況

年輕患者的腦部可塑性(神經元重新連接和學習的能力)通常比老年患者更強,這意味著他們有更大的潛力來彌補受損的功能。此外,患者中風前的整體健康狀況,如有無高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病,以及是否有其他併發症,也會影響恢復的速度和程度。

4. 復健的積極性與早期介入

這是患者和家屬可以主動掌控的最重要因素之一:

- 復健強度:每天接受足夠時間和強度的復健治療,對於促進神經恢復和功能重建至關重要。

- 持之以恆:復健是一個漫長的過程,需要患者和家屬的毅力與耐心。

- 早期介入:越早開始復健,越能利用腦部的可塑性,避免繼發性併發症。

5. 家庭與社會支持

中風患者的復健之路充滿挑戰,家屬的支持、鼓勵與協助是不可或缺的。一個支持性的家庭環境、積極參與復健計畫的家屬,以及社會資源(如支持團體、社區照護服務)的協助,都能為患者提供巨大的動力和幫助,提高恢復的成功率。

中風復健的黃金時期與長期挑戰

中風後的復健並非一蹴可幾,而是分為不同的階段,每個階段都有其獨特的重點和挑戰。了解這些階段有助於患者和家屬制定長期的復健計畫。

1. 急性期(中風發生後的數小時至數天)

這個階段的首要目標是搶救生命,穩定病情。醫療團隊會集中精力於控制中風造成的損傷、預防併發症(如腦水腫、肺炎、深層靜脈栓塞),並評估患者的整體狀況。即便在此階段,輕度的床邊復健(如肢體擺位、被動關節活動)也可能開始進行,以防止肌肉萎縮和關節攣縮。

2. 亞急性期(中風發生後的數週至數月,尤其前3-6個月)

這正是中風復健的「黃金時期」!

在此期間,大腦的恢復能力和可塑性最強。此時的復健效果往往最為顯著,也是患者功能恢復速度最快的階段。專業的復健團隊會根據患者的狀況,制定客製化的復健計畫,包括物理治療、職能治療、語言治療等。積極、高強度的復健訓練能夠最大程度地刺激神經再生和重組,促進功能恢復。雖然說「黃金期」最重要,但這不代表過了這個時期就沒有希望,而是指此時的進步幅度最大。

3. 慢性期(中風發生後的六個月以上,甚至數年)

即便度過了黃金復健期,中風患者的功能恢復仍可能持續,只是速度會逐漸減緩。這個階段的目標轉向功能維持、生活適應與預防二次中風。患者和家屬需要學習如何將復健融入日常生活,利用輔具改善生活自理能力,並積極參與社區活動,重返社會。

值得一提的是,近年來對「腦部可塑性」的研究證實,大腦即使在受損後仍具有驚人的適應和重組能力,這意味著即使在慢性期,透過持續的訓練和刺激,患者的功能仍有改善的空間。

具體復健策略與多元面向

中風復健是一個多面向、整合性的過程,需要跨專業團隊的協同合作。以下是常見的復健策略:

1. 物理治療(Physical Therapy, PT)

物理治療師會協助患者恢復肢體功能、平衡與行走能力。具體項目包括:

- 關節活動度訓練:防止關節攣縮,維持活動範圍。

- 肌力訓練:針對受損肢體進行肌力強化,提升動作控制能力。

- 平衡與協調訓練:透過特定動作練習,改善站立與行走時的穩定性。

- 步態訓練:藉由助行器、平行桿等輔具,逐步恢復獨立行走。

- 機器人輔助復健:高階設備如機器人步態訓練機,提供重複且精準的訓練。

2. 職能治療(Occupational Therapy, OT)

職能治療師著重於提升患者的日常生活自理能力(ADL)和工具性日常生活活動(IADL),幫助他們更好地適應生活環境:

- 手部功能訓練:精細動作、抓握、捏取等,提升手部靈巧度。

- 日常生活活動訓練:如穿衣、進食、盥洗、如廁等。

- 認知功能訓練:針對記憶力、注意力、問題解決能力等進行訓練。

- 輔具評估與訓練:推薦並指導患者使用適合的輔具(如特製餐具、穿衣輔具)。

- 居家環境改造建議:提供無障礙設施、防滑措施等建議,提升居家安全與便利性。

3. 語言治療(Speech Therapy, ST)

語言治療師針對中風引起的溝通、吞嚥和認知障礙提供專業協助:

- 失語症治療:透過口語、聽理解、閱讀和書寫練習,改善患者的溝通能力。

- 構音困難治療:改善發音清晰度。

- 吞嚥困難(吞嚥障礙)治療:指導患者進行吞嚥肌肉訓練、調整食物質地,避免嗆咳和吸入性肺炎。

- 認知溝通訓練:針對中風可能導致的語用、記憶、判斷等認知層面的溝通問題。

4. 心理諮詢與支持

中風對患者和家屬的心理影響巨大,可能導致憂鬱、焦慮、失落感等。心理諮詢師或精神科醫師能提供情緒支持、認知行為療法等,幫助患者調適心情,維持積極的復健動力。家屬也應尋求支持,避免照護壓力過大。

5. 營養管理

均衡的營養對於患者的恢復至關重要。營養師會根據患者的吞嚥能力、活動量和是否有慢性病等因素,制定合適的飲食計畫,確保攝取足夠的熱量和營養,以支持身體修復和免疫力。

6. 輔具與環境改造

適當的輔具(如輪椅、助行器、特製餐具、電動床等)和居家環境改造(如加裝扶手、斜坡、拓寬門口等)能顯著提升患者的生活獨立性和安全性,是復健計畫中不可或缺的一環。

提升生活品質與預防二次中風

中風的恢復不僅是功能上的進步,更是生活品質的全面提升。即便不能「痊癒」,也能透過積極的管理和調適,讓生活充滿意義。

1. 積極的心理調適

面對中風帶來的身體限制和生活變化,患者可能經歷沮喪、憤怒、焦慮等負面情緒。學習接受現狀,設定實際可達成的目標,並專注於每一次小小的進步,是心理調適的關鍵。參與支持團體,與有相似經歷的患者交流,也能獲得心靈上的慰藉和力量。

2. 家屬的角色

家屬是患者復健路上最重要的夥伴。除了提供生活照護,更要學習相關知識,給予情感支持和鼓勵,並配合醫療團隊的指示。同時,家屬也需注意自己的身心健康,適時尋求喘息服務和支持,避免耗竭。

3. 社會資源與支持團體

台灣各地提供許多針對中風患者和家屬的社會福利資源,例如:

- 長照2.0服務:居家服務、日間照顧、喘息服務等。

- 中風支持協會:提供衛教資訊、康復活動、病友交流平台。

- 社區復健中心:提供持續性的復健服務。

積極利用這些資源,不僅能減輕家庭負擔,也能讓患者獲得更多元的復健機會和社交互動。

4. 預防二次中風

中風患者再次中風的風險較高。預防二次中風是長期管理的重要目標:

- 嚴格控制慢性病:高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病等。

- 定期服藥:按醫囑服用抗血小板藥物、抗凝血劑等。

- 健康生活型態:戒菸、戒酒、均衡飲食、規律運動、維持理想體重。

- 定期回診追蹤:與醫師保持密切聯繫,監測病情變化。

結語

「中風有機會痊癒嗎?」這個問題的答案並非簡單的「是」或「否」。對大多數人而言,達到百分之百的「痊癒」可能不易,但透過早期、積極、持續且多面向的復健,中風患者確實有極大的機會達到顯著的功能「恢復」,重拾生活自理能力,提升生活品質,甚至重返職場或社會。關鍵在於不放棄任何恢復的潛能,與專業醫療團隊緊密合作,並獲得家人和社會的堅實支持。中風的復健是一場馬拉松,每一步的努力都將匯聚成希望的光芒。

常見問題(FAQ)

如何在中風後最大化我的恢復潛力?

如何最大化恢復潛力?關鍵在於「早期介入」與「持之以恆」。中風發生後,應盡快開始專業的復健治療,特別是在黃金3-6個月內進行高強度、多面向的物理、職能、語言治療。同時,保持積極心態,配合居家練習,並有家人和社會的支持,都能顯著提升恢復效果。

為何中風患者難以達到「完全痊癒」?

為何難以達到完全痊癒?主要原因是中風造成的腦細胞損傷通常是不可逆的。雖然大腦具有「可塑性」,能夠透過神經重組和代償來部分恢復功能,但已壞死的腦組織無法再生,因此很難完全恢復到中風前的狀態,不留任何後遺症。然而,顯著的功能恢復是大多數患者可以實現的。

中風多久後還能繼續恢復?是不是過了「黃金期」就沒希望了?

「黃金期」(通常指中風後3-6個月)確實是功能恢復最快且最顯著的時期,因為此時大腦的可塑性最強。但這不代表過了黃金期就沒有希望。研究顯示,中風患者的功能恢復可以持續數年,甚至更長時間,只是速度會減緩。即使在慢性期,透過持續的復健訓練、維持活躍的生活方式以及適當的輔具,仍能進一步改善功能或維持現有能力,提升生活品質。

中風復健會很痛嗎?

會很痛嗎?中風復健的過程中,患者可能會經歷不適或痠痛,尤其是在訓練無力或僵硬的肢體時。例如,被動關節活動、肌肉伸展或力量訓練都可能引起輕微疼痛。然而,專業的復健師會根據患者的耐受度調整訓練強度,並提供疼痛管理建議。復健的目的在於改善功能,而非增加痛苦,因此若疼痛劇烈應立即告知治療師。

中風後如何有效預防二次中風?

如何預防二次中風?預防是中風長期管理的重要一環。首先,必須嚴格控制中風的危險因子,如高血壓、糖尿病、高血脂、心律不整(特別是心房顫動)。其次,應遵照醫囑定期服用抗血小板或抗凝血藥物。此外,養成健康的生活習慣至關重要,包括戒菸、戒酒、均衡飲食、規律運動,並定期回診追蹤,及早發現並處理潛在問題。