溶解熱是放熱嗎?深入解析放熱、吸熱與中性溶解反應

Table of Contents

溶解熱是放熱嗎?答案「不一定」的科學解析

當您將一種物質放入水中(或其他溶劑中),它溶解時,您可能會觀察到溶液的溫度發生變化。有時變熱,有時變冷,甚至有時幾乎沒什麼變化。這一切都與一個重要的化學概念——「溶解熱」息息相關。那麼,究竟「溶解熱是放熱嗎」?最直接的答案是:不一定!溶解熱既可以是「放熱」(使溶液溫度升高),也可以是「吸熱」(使溶液溫度降低),甚至可以是接近「零」(對溫度影響微乎其微)。

這篇文章將帶您深入探索溶解熱的奧秘,從微觀層面解析為何不同的物質溶解時會展現出截然不同的熱效應,並透過具體範例和日常生活中的應用,幫助您徹底理解這個重要的化學現象。

什麼是溶解熱(Enthalpy of Solution, ΔHsol)?

在我們探討溶解熱是放熱還是吸熱之前,首先要清楚地定義什麼是「溶解熱」。

溶解熱 (Enthalpy of Solution, ΔHsol) 是指在恆溫恆壓下,將一莫耳的溶質完全溶解在足量的溶劑中形成稀溶液時所伴隨的熱量變化。它是一個熱力學函數,通常以千焦耳/莫耳(kJ/mol)為單位表示。

溶解過程是一個物理變化,涉及到溶質與溶劑分子之間的相互作用。這個過程的熱量變化,即為溶解熱。如果溶解熱為負值(ΔHsol < 0),表示溶解是放熱過程;如果溶解熱為正值(ΔHsol > 0),表示溶解是吸熱過程。

為何溶解熱有放熱、吸熱與中性三種可能?溶解過程的能量剖析

要理解溶解熱為何有不同表現,我們需要將溶解的宏觀現象分解為三個微觀的能量變化步驟。想像一個固體溶質溶解在液體溶劑中的過程:

-

打破溶質內部的鍵結(晶格解離)—— 吸熱步驟

在固態溶質中,粒子(原子、離子或分子)之間透過強大的鍵結(如離子鍵、共價鍵或金屬鍵)彼此緊密排列,形成一個穩定的晶格結構。要讓這些粒子離開晶格,進入溶液中,就必須先克服這些吸引力,打破原有的鍵結。這個過程需要外界提供能量,因此是一個吸熱(Endothermic)的過程。對於離子化合物,這個能量被稱為「晶格能」(Lattice Energy),將固體離子晶體分解成氣態離子所需的能量。

-

分離溶劑分子,為溶質粒子騰出空間 —— 吸熱步驟

當溶質粒子進入溶劑中時,溶劑分子之間原本的相互吸引力(例如水分子之間的氫鍵)也需要被部分克服,為溶質粒子騰出空間。這個過程同樣需要能量的輸入,因此也是一個吸熱(Endothermic)的過程。

-

溶質粒子與溶劑分子形成新的鍵結(溶劑化)—— 放熱步驟

一旦溶質粒子進入溶劑中,它們就會與溶劑分子建立新的相互作用力。例如,離子會被極性的水分子包圍,形成水合離子。這種新的鍵結(或更準確地說,新的吸引力)的形成會釋放出能量。這個過程是一個放熱(Exothermic)的過程,我們稱之為「溶劑化熱」(Solvation Enthalpy),如果溶劑是水,則稱為「水合熱」(Hydration Enthalpy)。

溶解熱(ΔHsol)就是這三個步驟所涉及的能量變化總和:

ΔHsol = (打破溶質鍵結所需的吸熱) + (分離溶劑分子所需的吸熱) + (溶劑化作用釋放的放熱)

或者更簡化為:

ΔHsol = 吸熱總和 + 放熱總和

當「放熱總和」大於「吸熱總和」時,總溶解熱ΔHsol為負值,表示放熱反應,溶液溫度升高。

當「吸熱總和」大於「放熱總和」時,總溶解熱ΔHsol為正值,表示吸熱反應,溶液溫度降低。

當「吸熱總和」與「放熱總和」大致相等時,總溶解熱ΔHsol接近於零,表示中性反應,溶液溫度變化不明顯。

實例解析:哪些物質溶解會放熱?哪些會吸熱?

理解了溶解過程的能量機制後,我們來看看一些常見的例子:

1. 溶解時放熱的物質(ΔHsol < 0)

這類物質在溶解時,溶質與溶劑之間形成的新鍵結所釋放出的能量(溶劑化熱)遠大於打破溶質和溶劑原有鍵結所需的能量總和。因此,溶解的結果是向環境釋放熱量,導致溶液溫度升高。

- 氫氧化鈉 (NaOH, 俗稱燒鹼/苛性鈉):

當氫氧化鈉固體溶解於水時,會劇烈放熱,溶液溫度會顯著升高,甚至可能發燙。這是因為Na⁺和OH⁻離子與水分子形成強烈的水合作用,釋放出大量的熱量。這也是為何處理氫氧化鈉溶液時需要特別小心,避免燙傷。

NaOH(s) + H₂O(l) → Na⁺(aq) + OH⁻(aq) + 熱量 - 濃硫酸 (H₂SO₄):

雖然濃硫酸本身是液體,但其與水混合的過程本質上是一種「溶解」過程,即水合作用。濃硫酸的稀釋會釋放出巨大的熱量,其水合熱非常大。這就是為什麼化學實驗中稀釋濃硫酸必須將濃硫酸緩慢加入水中,並不斷攪拌,切勿反之,以避免局部過熱導致水沸騰飛濺。

- 氯化鈣 (CaCl₂):

氯化鈣是一種常見的乾燥劑,它在溶解於水時也會明顯放熱。因此,它也被應用於一些發熱包或暖暖包中。

2. 溶解時吸熱的物質(ΔHsol > 0)

對於這類物質,打破溶質和溶劑原有鍵結所需的能量總和,大於溶質與溶劑形成新鍵結所釋放的能量。因此,溶解的結果是從環境中吸收熱量,導致溶液溫度降低。

- 硝酸銨 (NH₄NO₃):

硝酸銨溶解於水時,會顯著吸收熱量,導致溶液溫度急劇下降,甚至能達到零度以下。這使得它成為即時冷敷包(冰敷袋)中常用的成分。當袋子被擠壓破裂,水與硝酸銨混合,即可提供冰冷的敷料。

NH₄NO₃(s) + H₂O(l) → NH₄⁺(aq) + NO₃⁻(aq) - 熱量 - 硝酸鉀 (KNO₃):

與硝酸銨類似,硝酸鉀溶解於水時也表現出明顯的吸熱特性。

- 尿素 (CO(NH₂)₂):

尿素溶解於水也是一個吸熱過程,這也是為什麼農業上施用尿素後,土壤溫度可能會略微下降。

3. 溶解時溫度變化不明顯的物質(ΔHsol ≈ 0)

這類物質在溶解時,打破原有鍵結所需的能量與形成新鍵結所釋放的能量大致相等。因此,總體熱量變化接近於零,溶液的溫度幾乎沒有變化。

- 氯化鈉 (NaCl, 食鹽):

食鹽是我們日常生活中最常見的例子。當您將食鹽溶解在水中時,會發現水溫並沒有明顯的變化。這是因為Na⁺和Cl⁻離子的晶格能和水合熱大致相互抵消,導致總溶解熱接近於零。

除了溶解熱,溶解的自發性還與什麼有關?

雖然溶解熱(ΔHsol)告訴我們溶解過程是吸熱還是放熱,但它並不能完全決定一個物質是否會溶解。溶解的自發性(Spontaneity)還受到另一個熱力學因素的影響——「熵變」(Entropy Change, ΔS)。

熵是衡量系統混亂或無序程度的指標。當固體溶解在液體中時,粒子從有序的晶格結構分散到無序的溶液中,通常會導致系統的熵值增加(ΔS > 0)。這種熵的增加是一個有利於自發溶解的因素。

溶解的自發性最終由「吉布斯自由能變」(Gibbs Free Energy Change, ΔG)決定,其關係式為:

ΔG = ΔH - TΔS

其中:

- ΔG:吉布斯自由能變

- ΔH:焓變(即溶解熱 ΔHsol)

- T:絕對溫度(以克爾文 K 為單位)

- ΔS:熵變

如果 ΔG 為負值,則溶解是自發性的。這意味著:

- 即使溶解是吸熱的(ΔHsol > 0),只要溫度足夠高,並且熵增足夠大(TΔS項足夠大),ΔG 仍然可以是負值,使溶解得以自發進行(例如硝酸銨溶於水)。

- 如果溶解是放熱的(ΔHsol < 0),通常會更有利於自發溶解,因為ΔH項為負值,並且熵增通常也是正值,兩者都有助於ΔG變為負值。

因此,當討論「溶解熱是放熱嗎」時,我們主要關注的是能量的進出,但要理解為何某些吸熱溶解也能發生,則需要引入熵的概念。

日常生活中的溶解熱應用

溶解熱的原理在我們的生活中扮演著重要的角色,許多產品和現象都與此相關:

- 即時冷敷包:

主要成分如硝酸銨,利用其溶於水時的吸熱特性,迅速降低局部溫度,用於緩解運動傷害或發燒。

- 自熱食品包 / 即時暖暖包:

一些發熱包中含有氯化鈣或氧化鈣等物質,它們溶於水或與水反應時會釋放大量熱量,用於加熱食物或提供保暖。

- 稀釋濃酸:

稀釋濃硫酸時必須格外小心,因為其巨大的放熱效應可能導致溶液沸騰飛濺,造成危險。

- 化學反應容器的溫控:

在化學工業中,溶解和稀釋過程產生的熱量必須被精確控制,以避免危險或影響產品品質。這通常需要複雜的冷卻或加熱系統。

總結:溶解熱的多元面貌

回到最初的問題:「溶解熱是放熱嗎?」現在您應該已經有了清晰的答案:它既可以是放熱,也可以是吸熱,甚至是熱量變化不明顯的中性過程。這一切都取決於溶解過程中,打破溶質和溶劑原有鍵結所吸收的能量,與溶質和溶劑形成新鍵結所釋放的能量之間的相對大小。

理解溶解熱不僅能幫助我們解釋日常生活中的現象,更在化學、材料科學、藥學等領域具有重要的理論和實踐意義。

常見問題(FAQ)

為何有些物質溶解是吸熱,有些是放熱?

這主要取決於溶解過程中的三個能量變化步驟的相對大小。溶解需要能量來打破溶質和溶劑原有的鍵結(吸熱步驟),同時也會釋放能量來形成溶質與溶劑之間的新鍵結(放熱步驟,稱為溶劑化熱)。如果溶劑化熱釋放的能量大於打破鍵結所需的總能量,則整體表現為放熱;反之,如果打破鍵結所需的能量更大,則整體表現為吸熱。

如何判斷溶解熱是放熱還是吸熱?

最直接的判斷方法是觀察溶液在溶解前後的溫度變化。如果溶液溫度升高,則溶解是放熱的;如果溶液溫度降低,則溶解是吸熱的。此外,查閱物質的標準溶解熱數據(ΔHsol),負值表示放熱,正值表示吸熱。

溶解熱與溶解度有何關係?

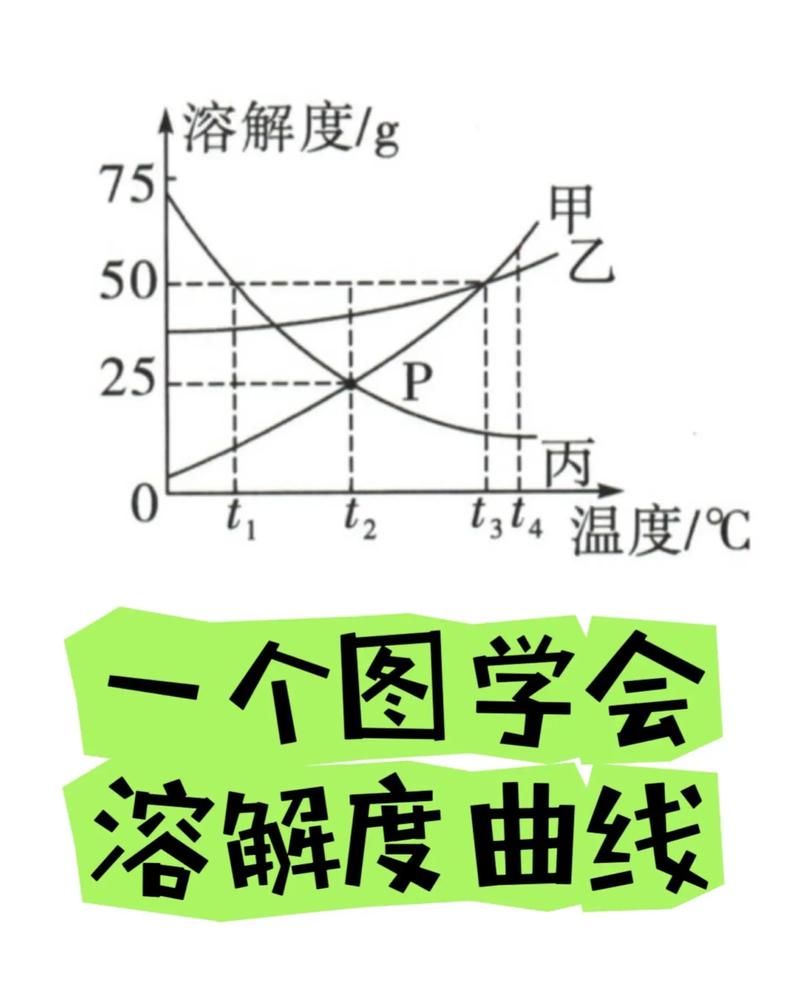

溶解熱(ΔHsol)是溶解過程中熱量的變化,而溶解度是指在特定溫度下,溶劑所能溶解的最大溶質質量。兩者有關係,但並非簡單的線性關係。雖然放熱的溶解過程通常在較低溫度下溶解度較大,而吸熱的溶解過程在較高溫度下溶解度較大(根據勒沙特列原理),但溶解度更受到吉布斯自由能變(ΔG = ΔH – TΔS)的綜合影響,其中熵變(ΔS)也扮演著關鍵角色。因此,即使是吸熱的溶解,只要熵增足夠大,也能擁有良好的溶解度。

溶解熱對日常生活有何應用?

溶解熱在日常生活中應用廣泛。例如,即時冷敷包利用硝酸銨溶於水的吸熱特性來降低溫度;自熱食品包或暖暖包則利用氯化鈣等物質溶於水的放熱特性來產生熱量。稀釋濃硫酸時必須將酸緩慢加入水中,也是因為其巨大的放熱效應。

為何氯化鈉(食鹽)溶解時溫度變化不大?

氯化鈉溶解時溫度變化不明顯,是因為其溶解過程中的吸熱步驟(打破晶格能和分離水分子)與放熱步驟(Na⁺和Cl⁻離子與水分子形成水合離子所釋放的水合熱)大致相互抵消。這導致氯化鈉的總溶解熱(ΔHsol)接近於零。