offer拿到可以不去嗎:完整解析錄取通知後的選擇權與潛在影響

Table of Contents

offer拿到可以不去嗎:完整解析錄取通知後的選擇權與潛在影響

當您努力投遞履歷、歷經層層面試,最終獲得一份或多份職位錄取通知(Offer)時,那種喜悅與成就感是無與倫比的。然而,在某些情況下,您可能會面臨一個問題:offer拿到可以不去嗎?答案是肯定的,您可以選擇不去。這不僅是您的基本權利,也是就業市場中常見的現象。但如何專業且負責任地處理這個情況,則是一門重要的學問。本文將深入探討拿到Offer後選擇放棄的各種面向,包括您的權利、潛在影響、以及如何做出最佳決策與溝通。

您有權利選擇:錄取通知並非強制性契約

首先,我們必須明確一點:收到錄取通知書(Offer Letter)並不等同於一份具有法律強制力的勞動契約。在台灣,勞動關係的建立通常需要雙方合意,且勞動契約的簽署才代表正式建立勞雇關係。因此,在您尚未簽署任何具法律效力的文件(例如:勞動契約書、到職承諾書且有違約金條款等),並且尚未實際報到開始提供勞務之前,您都擁有選擇不去的權利。

法律小知識:

在《民法》上,Offer Letter 屬於「要約」性質,而您接受(例如口頭或書面回覆接受)則構成「承諾」,兩者合意通常被視為契約成立。然而,在勞動法領域,通常會更看重勞動契約的簽署與實際勞務的提供。儘管如此,口頭承諾或書面回覆接受後,若無正當理由單方面反悔,仍可能在誠信原則下導致聲譽受損,但極少會涉及法律層面的賠償,除非有明確的違約金條款且您已簽字同意。

為何會想拒絕已接受或收到的Offer?常見考量因素

雖然收到Offer令人開心,但有時在權衡利弊後,您可能會決定放棄。以下是一些常見的原因:

- 獲得了更理想的Offer: 這或許是最常見的原因。在等待一家公司的回覆時,您可能同時面試了其他公司,並收到了條件更好、更符合職涯規劃,或是薪資福利更優渥的職位。

- 職位內容或公司文化與預期不符: 在面試過程中或收到Offer後,您可能進一步了解了職位細節、團隊氛圍或公司文化,發現與您的期望有落差,或是經過深入思考後,認為該職位不適合您的長遠發展。

- 個人因素考量: 例如家庭狀況、健康問題、搬遷計畫改變、或是突然決定繼續深造等,這些個人生活中的重大變故都可能導致您重新評估就業選擇。

- 對薪資福利有疑慮: 即使Offer已發出,您可能在收到後仔細比較了市場行情或自身期望,認為薪資福利未達到預期。

- 發現公司負面資訊: 在接受Offer前進行背景調查時,您可能發現了公司的一些負面評價、不穩定的營運狀況或是爭議事件,導致您對該公司產生疑慮。

潛在影響:拒絕Offer的後果是什麼?

儘管您有權利選擇不去,但放棄一個已接受或已收到的Offer,仍可能產生一些潛在影響,尤其是在處理不當的情況下:

1. 聲譽損害與「燒毀橋樑」

這是最直接且最難以彌補的影響。如果您不經告知或以不專業的方式放棄Offer,可能會給招募經理、用人主管以及公司留下極差的印象。在台灣的職場圈子相對較小,特別是某些特定行業,人資與主管之間可能存在聯繫。您的不專業行為可能會在業界傳開,影響您未來的求職機會,形成所謂的「燒毀橋樑」(Burning Bridges)。

2. 未來應徵該公司的機會

一旦您放棄了某家公司的Offer,該公司很可能會將您列入「不考慮」名單。未來即使有其他更適合您的職位,他們也可能因為您過往的行為而不再給予面試機會。這是一種基於信任和資源投入的考量。

3. 對公司的影響

當您放棄Offer時,公司需要重新啟動招募流程,這不僅浪費了他們的時間、精力和金錢(包括招募廣告、面試官工時等),也可能導致職位空缺時間延長,影響部門運作。因此,公司會對此類行為感到不滿。

4. 法律責任(通常極低,但需注意)

如前所述,單純的Offer Letter通常不具法律強制性。然而,若您已:

- 簽署了勞動契約書: 簽署勞動契約後,雙方已建立勞雇關係。若您在報到前或報到後違約,公司有權要求您履行契約或支付違約金(如果契約中有明確條款)。但通常違約金條款在台灣勞基法下受到嚴格限制,除非公司能證明因您的違約導致具體且可量化的損失,且該損失超出一般情況。

- 簽署了附帶違約金的報到承諾書: 某些公司會要求簽署一份承諾書,若未依約報到則需支付違約金。在簽署這類文件前務必仔細閱讀條款。

總體而言,對於單純的Offer放棄,除非有簽署明確的契約文件且有嚴苛的違約金條款,否則一般不會有法律上的賠償責任,更多的是聲譽和職業道德問題。

如何專業且禮貌地拒絕Offer:最佳實踐

既然放棄Offer是您的權利,那麼如何以專業、禮貌且盡可能不影響未來職涯的方式來處理,就顯得尤為重要。以下是一些關鍵步驟:

1. 立即行動,切勿拖延

一旦您確定要放棄Offer,請盡快通知公司。拖延會讓公司錯失其他優秀候選人,造成更大的不便。越早告知,對雙方都越有利。

2. 選擇合適的溝通方式

- 電話溝通優先(推薦):如果時間允許,且您曾與招募經理或用人主管有過較多互動,透過電話親自溝通是最專業且展現誠意的做法。電話中可以表達感謝並簡短說明原因,同時給予對方提問的機會。

- Email 補充確認:即使您已通過電話告知,發送一封簡潔的電子郵件作為書面確認仍然是明智之舉。

- Email 直接拒絕:如果Offer是在短時間內發出,且您與對方的互動不多,或者您覺得電話溝通會有壓力,那麼一封禮貌且明確的電子郵件也是可以接受的。

3. 表達誠摯的感謝

無論您最終是否接受,公司都花費了時間和精力在您的面試和評估上。請在拒絕時真誠地表達感謝,感謝他們給予的機會和考慮。

4. 保持簡潔、禮貌且明確

在溝通中,直接而明確地告知您無法接受Offer。不需要過於詳細地解釋原因,特別是涉及其他公司的Offer或私人因素。一個簡潔、通用且不失禮的理由即可,例如:「在綜合考量個人職涯發展規劃後,我決定接受了另一份更符合我目前目標的職位。」

5. 維持正面態度

即使您不接受Offer,也要保持積極和尊重的態度。避免抱怨、批評公司或面試過程,或表達任何負面情緒。

示範 Email 範本

主旨:感謝貴公司提供 [職位名稱] 職位錄取通知 – [您的姓名]

尊敬的 [招募經理/主管姓名]:

非常感謝您提供 [職位名稱] 的錄取通知,以及在面試過程中給予我的寶貴時間與機會。我非常欣賞貴公司 [提及公司某個優點,如:專業的團隊、獨特的企業文化、有前景的專案等]。

在經過審慎的考量與評估後,我已決定接受另一份與我目前職涯規劃更為契合的職位。因此,很抱歉我將無法接受貴公司的這份錄取。這個決定對我而言並不容易,也感謝您的理解。

再次感謝貴公司對我的青睞。祝貴公司未來一切順利,並能盡快找到最適合的候選人。

此致

敬禮

[您的姓名]

[您的電話]

[您的Email]

時間點的藝術:何時拒絕最恰當?

拒絕Offer的時間點,會對其潛在影響造成不同程度的差異:

1. 在收到Offer但未給予任何承諾前

這是最理想的狀態。您收到Offer,經過考慮後決定不接受,直接以專業方式拒絕。此時,您未給予對方任何承諾,對公司的影響最小。

2. 在口頭或書面(非契約)承諾後,但尚未簽署勞動契約前

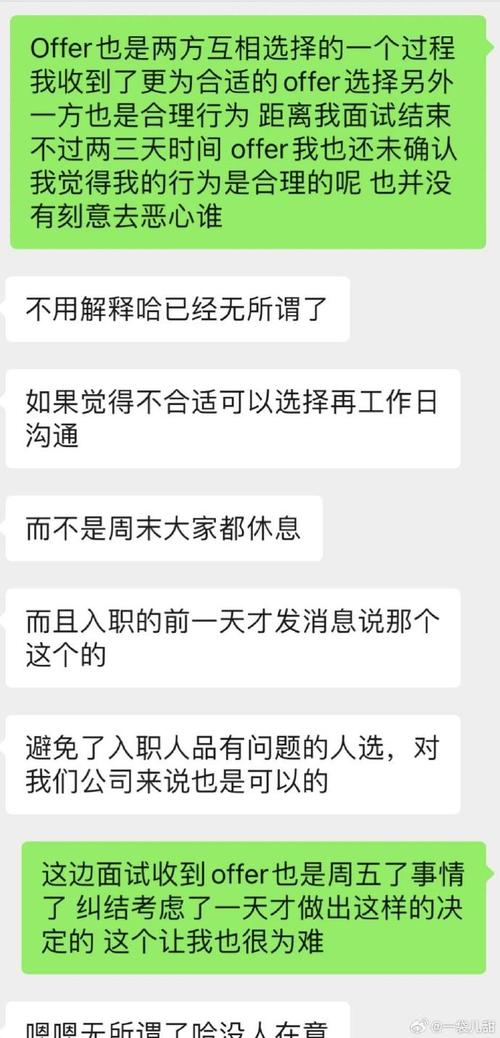

這是最常見的狀況。您可能口頭或以Email回覆接受了Offer,但隨後收到了更好的Offer,或改變了心意。此時放棄,會對公司造成一定程度的不便,因為他們可能已經停止了其他候選人的招募。因此,處理時更需要專業和誠意,盡快告知並真誠致歉。

3. 在簽署勞動契約後,但尚未報到前

這種情況相對複雜。簽署勞動契約意味著雙方已建立了法律上的勞雇關係。若此時放棄,理論上您已構成違約。雖然實際被求償的案例不多,但企業確實有權利主張因您的違約所造成的損失。因此,務必盡早通知公司,並說明原因(如果可以),避免造成更大的損失。如果契約中有明確的違約金條款,您可能需要考慮其法律效力與風險。

4. 在已報到並開始工作後

這已不屬於「拒絕Offer」的範疇,而是「離職」。根據台灣《勞動基準法》,員工在試用期內或正式任職後離職,需要依規定提前預告公司。例如,工作3個月以上未滿1年者,需提前10天預告。此時的影響和處理方式與前述截然不同,需要遵循勞動契約和勞基法相關規定辦。

結論:選擇與責任並行

offer拿到可以不去嗎?答案是肯定的,您可以不去。這不僅是您的就業自由,也是市場競爭的常態。然而,您的選擇權也伴隨著應有的責任。在做出決定後,以誠懇、專業和迅速的態度處理,是維護您個人聲譽、保持良好職場關係的關鍵。

每一次求職都是一次人際關係的建立,即使最終沒有合作,也要盡力留下正面的印象。記住,職場是一個相對緊密的圈子,今天的拒絕可能影響明天的機會。以智慧和禮儀應對每一次職涯選擇,將為您未來的發展鋪平道路。

常見問題(FAQ)

如何禮貌地拒絕已接受的Offer?

最禮貌的方式是盡快透過電話告知(若有招募經理電話),並接著發送一封感謝信件。在電話或信件中,真誠感謝對方給予的機會,簡潔說明無法接受的原因(無需過於詳細),並表達對公司未來發展的祝願。保持語氣誠懇、專業,不拖泥帶水。

為何不建議一開始就廣投履歷並輕易接受Offer?

雖然廣投履歷可以增加機會,但若輕易接受 Offer 又輕易放棄,可能導致您的專業形象受損。這會讓企業認為您不夠成熟、決策搖擺不定,或是對求職過程不夠嚴肅。長期而言,這可能會影響您在業界的口碑和未來的求職機會,形成「燒毀橋樑」的負面效應。

如果拒絕Offer,會影響我未來應徵同一家公司的機會嗎?

通常會。大多數公司會記錄候選人的求職歷史,包括是否接受或拒絕過Offer。如果您以不專業的方式拒絕,很可能被列入「永不錄用」名單。但如果您處理得非常專業且有禮,未來若有更符合您條件的職位,仍有極小的機會重新獲得考慮,但機率會大大降低。

如何在多個Offer中做出最佳選擇?

在有多個Offer時,應仔細比較薪資福利、職位內容、公司文化、發展前景、通勤時間、個人興趣等多方面因素。建議列出各Offer的優缺點,並思考哪個 Offer 最符合您的長期職涯規劃和個人價值觀。若有疑慮,可以向信任的長輩或業界前輩請教,但最終決定權在您。