越戰美國總統是誰:一段複雜而深遠的歷史

【越戰美國總統是誰】這是一個看似簡單卻蘊含豐富歷史層次的問題。事實上,越戰(越南戰爭)並非單一一位美國總統任內的事件,而是橫跨了數任總統的時期,每位總統在戰爭的不同階段都扮演了關鍵角色,他們的決策深刻影響了這場對美國社會與國際政治產生深遠影響的衝突。

本文將深入探討從越戰初期介入到最終結束,美國歷任總統在其中扮演的角色、他們所推行的政策,以及這些決策如何共同塑造了這場曠日持久的戰爭。

Table of Contents

越戰期間的美國總統一覽

從初步介入到全面撤兵,越戰共歷經了以下五位美國總統的任期:

- 德懷特·艾森豪 (Dwight D. Eisenhower):奠定介入基礎,提出「骨牌理論」。

- 約翰·F·甘迺迪 (John F. Kennedy):逐步擴大軍事顧問團規模。

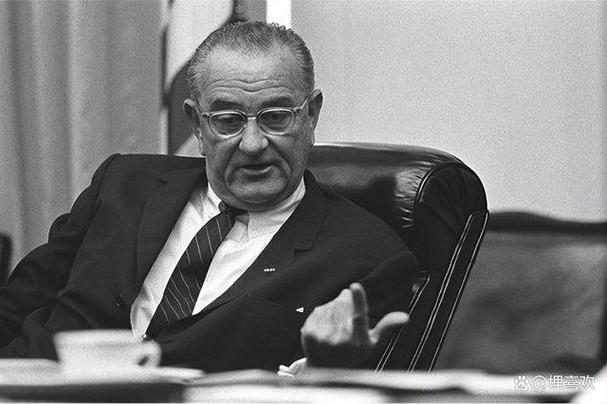

- 林登·B·詹森 (Lyndon B. Johnson):全面升級戰爭,派遣大量地面部隊。

- 理查·尼克森 (Richard Nixon):推行「越南化」政策,尋求「光榮的和平」撤軍。

- 傑拉德·福特 (Gerald Ford):見證西貢淪陷,結束戰爭。

艾森豪總統:初期介入與「骨牌理論」的提出

奠定介入南越的基礎 (1953-1961)

德懷特·艾森豪總統是第一位直接涉及越南事務的美國總統。在法國於1954年奠邊府戰役戰敗後,法國對印度支那的殖民統治宣告結束,日內瓦協定將越南分為南北兩部分。艾森豪政府深信「骨牌理論」(Domino Theory),即如果一個國家淪為共產主義,其周邊國家也將會接連被赤化。

「骨牌理論」成為美國介入越南事務的核心意識形態,認為防止共產主義擴張是國家安全的首要任務。

為防止南越被共產主義北越統一,艾森豪政府開始向南越吳廷琰政權提供大量的經濟援助和軍事顧問團。這些顧問的任務是訓練南越軍隊,幫助其建立抵抗共產黨的力量,但此時的美國軍事介入仍以支援為主,並未直接參與作戰。

甘迺迪總統:逐步擴大顧問團與戰略村計畫

從顧問到有限作戰準備 (1961-1963)

接任艾森豪的約翰·F·甘迺迪總統,繼承了其遏制共產主義擴張的政策。面對南越日益嚴峻的局勢,以及北越和越共游擊隊的活躍,甘迺迪政府大幅增加了派駐南越的軍事顧問數量,從最初的數百人增加到超過1萬6千人。

- 增加軍事顧問:這些顧問不僅負責訓練,也開始執行更具操作性的任務,例如隨南越部隊出任務。

- 戰略村計畫:推動將農村居民遷入受保護的「戰略村」,以切斷游擊隊與當地居民的聯繫,但此計畫效果不彰,反而引發許多民怨。

- 特種部隊的運用:甘迺迪政府也加強了特種部隊在反游擊戰中的作用。

儘管甘迺迪總統在任內並未派遣大量地面作戰部隊參與全面戰爭,但他對越南事務的投入和軍事顧問規模的擴大,為之後詹森政府的全面升級埋下了伏筆。甘迺迪被刺殺後,越南局勢變得更加複雜。

詹森總統:全面升級與越戰的「美國化」

戰爭爆發與大規模地面部隊部署 (1963-1969)

在甘迺迪總統遇刺後,林登·B·詹森副總統繼任。詹森總統最初不願將美國捲入大規模戰爭,但隨著「灣流事件」(Gulf of Tonkin Incident)的發生,情勢急轉直下。

灣流事件與東京灣決議

1964年8月,美國聲稱在東京灣遭到北越魚雷艇襲擊,儘管事件真相至今仍存爭議,但這成為了美國全面介入越戰的轉捩點。國會迅速通過了「東京灣決議」(Gulf of Tonkin Resolution),賦予總統在東南亞採取一切必要措施以「協助任何要求協助的東南亞條約組織成員國」的權力,實際上就是授予總統宣戰權而無需國會正式宣戰。

全面軍事升級與「滾雷行動」

有了這項決議的支持,詹森總統於1965年開始對北越進行大規模轟炸,即著名的「滾雷行動」(Operation Rolling Thunder)。同年,第一批美國地面作戰部隊登陸越南,標誌著越戰從「顧問階段」轉向「美國化」(Americanization)的全面戰爭階段。

- 兵力急劇增加:美軍在越南的兵力從1965年的數萬人迅速增加到1968年的高峰期超過50萬人。

- 大規模地面作戰:美軍深入越南叢林,與越共和北越正規軍進行拉鋸戰,包括著名的溪山戰役和農曆新年攻勢。

- 社會與經濟壓力:戰爭開支巨大,加上大量年輕人被徵召入伍,導致美國國內反戰情緒高漲,社會分裂加劇。

儘管投入了巨大人力物力,但美軍在越南的戰果卻不盡理想。農曆新年攻勢(1968年)雖然對越共造成重創,卻徹底動搖了美國民眾對戰爭的信心,並使得詹森總統的民意支持率跌入谷底,最終他放棄了連任的機會。

尼克森總統:「光榮的和平」與越南化政策

撤軍與擴大戰爭區域 (1969-1974)

接替詹森總統的是理查·尼克森。他競選時承諾要結束越戰,實現「光榮的和平」(Peace with Honor)。尼克森政府的核心策略是「越戰越南化」(Vietnamization):逐步撤回美國地面部隊,同時加強訓練和裝備南越軍隊,使其能夠獨立承擔作戰任務。然而,這並非意味著戰爭的縮小,反而有其擴大的一面。

「越戰越南化」與秘密轟炸

在推行「越南化」政策的同時,尼克森政府為了切斷北越經由寮國和柬埔寨進入南越的補給線,秘密對這兩個中立國進行了大規模轟炸,並發動了有限的地面入侵。這雖然在一定程度上打擊了越共補給,但也加劇了地區的不穩定,並在美國國內引發了新的反戰浪潮。

- 逐步撤軍:從1969年開始,美軍分階段撤離越南,到1972年,大部分地面部隊已經撤回。

- 巴黎和平協定:經過多年的談判,1973年1月27日,美國、北越、南越和越南南方民族解放陣線在巴黎簽署了《關於在越南結束戰爭和恢復和平的協定》(Paris Peace Accords)。根據協定,美軍將在60天內全部撤出越南。

- 戰俘問題:協定也涉及戰俘的釋放,但南越的未來命運仍懸而未決。

儘管尼克森成功地實現了美軍的撤離,但戰爭並未真正結束。在美軍撤離後,北越和南越之間的衝突持續。尼克森總統在任內因水門事件而被迫辭職,這也使得越戰的最終走向變得更具不確定性。

福特總統:戰火的終結與歷史的見證

西貢淪陷與美國最終撤離 (1974-1977)

在尼克森因水門事件辭職後,傑拉德·福特接任總統。此時,美軍已經撤離越南,但南越軍隊在沒有美軍直接支援的情況下,面對北越的全面攻勢顯得力不從心。

- 南越潰敗:北越於1975年發動了春季攻勢,南越軍隊節節敗退。

- 西貢淪陷:1975年4月30日,北越軍隊攻入南越首都西貢,標誌著越戰的徹底結束。

- 最後撤離行動:在西貢淪陷前夕,美國實施了大規模的撤離行動,將美國公民和部分越南盟友撤出。

福特總統的角色主要是見證了越戰的最終結束,並處理戰後的餘波。他曾請求國會提供更多對南越的援助,但未能獲得支持,反映出美國國內對戰爭的徹底厭倦。

越戰對美國的深遠影響

越戰對美國產生了深遠而持久的影響,遠超其軍事層面。它不僅導致了數萬美國士兵的犧牲,也使得美國社會出現了前所未有的分裂。

- 國內社會分裂:反戰運動與支持戰爭的聲音形成尖銳對立,年輕一代與政府之間產生巨大鴻溝。

- 退伍軍人問題:許多越戰退伍軍人回國後飽受身心創傷,社會對他們的接納與治療不足。

- 外交政策思維轉變:「越戰症候群」使得美國在之後的外交政策中對軍事介入他國事務變得更加謹慎,直到波斯灣戰爭後才逐漸擺脫這種束縛。

- 對政府信任度下降:戰爭期間政府的資訊透明度問題,以及水門事件等政治醜聞,使得美國民眾對政府的信任度大幅下降。

因此,要回答「越戰美國總統是誰」這個問題,不僅要列出名字,更要理解每位總統在歷史洪流中的決策與影響,這些共同繪製了越戰這幅複雜而悲劇性的畫卷。

結論:多位總統的決策交織

越戰,這場美國歷史上最為爭議的戰爭之一,並非由單一一位總統的決策所主導,而是五位總統連續且交織的政策選擇的結果。從艾森豪的初期介入,甘迺迪的顧問團擴大,詹森的全面升級,到尼克森的「越南化」撤軍,再到福特的見證戰爭結束,每一階段的決策都承載著當時的國際政治氛圍、國內民意壓力以及對共產主義威脅的判斷。理解這些複雜的歷史脈絡,才能真正 grasp 越戰對美國和世界的深遠意義。

常見問題 (FAQ)

Q1: 越戰期間,總共有幾位美國總統直接參與了相關決策?

A1: 越戰從初步介入到最終結束,共涉及了五位美國總統的決策:德懷特·艾森豪、約翰·F·甘迺迪、林登·B·詹森、理查·尼克森和傑拉德·福特。

Q2: 為何美國會捲入越戰?

A2: 美國捲入越戰的主要原因是基於冷戰時期的「骨牌理論」和遏制共產主義擴張的政策。美國擔心如果南越落入共產主義之手,其他東南亞國家也會隨之被赤化,因此選擇支持南越政權。

Q3: 哪位美國總統對越戰的規模擴大負有最主要的責任?

A3: 林登·B·詹森總統被認為是對越戰規模擴大負有最主要責任的總統。在他的任內,美國根據「東京灣決議」開始了大規模轟炸行動(滾雷行動),並首次派遣了大量地面作戰部隊進入越南,使戰爭全面「美國化」。

Q4: 尼克森總統的「越戰越南化」政策具體內容為何?

A4: 尼克森總統的「越戰越南化」政策旨在逐步撤回美國在越南的地面部隊,同時加強訓練、裝備和資助南越軍隊,使其能夠獨立承擔對抗北越和越共的作戰任務,以實現「光榮的和平」撤軍。

Q5: 在越戰末期,誰是美國的最高領導人?

A5: 在越戰末期,即1975年西貢淪陷時,美國的最高領導人是傑拉德·福特總統。他接替了因水門事件辭職的尼克森,並見證了越戰的最終結束。