少鹽少油是對的嗎:解開飲食迷思,追求健康生活

Table of Contents

少鹽少油是對的嗎:解開飲食迷思,追求健康生活

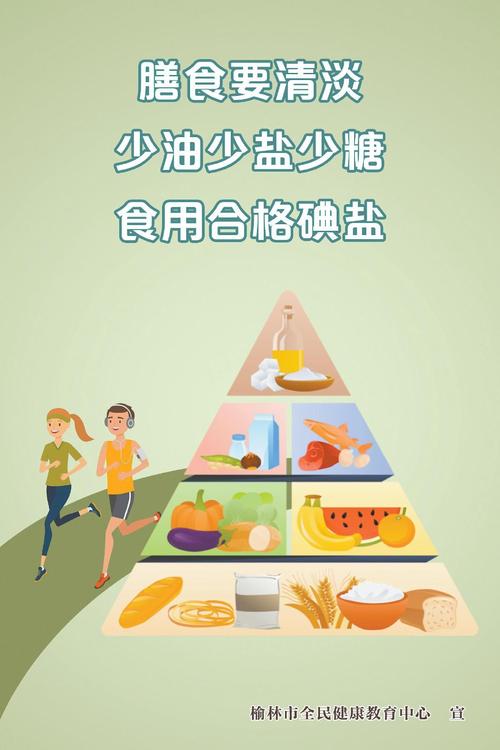

在追求健康的浪潮中,「少鹽少油」這四個字,幾乎已成為現代飲食的黃金準則。無論是營養師、醫生,或是各類健康資訊,都耳提面命地提醒我們應盡量減少鹽分和油脂的攝取。然而,這句看似簡單的建議,是否真的適用於所有人?「少鹽少油」究竟「對」在哪裡?會不會有潛在的風險?這篇文章將深入探討少鹽少油的科學依據、潛在益處與迷思,並提供實用的生活建議,幫助您理解這項飲食原則,並將其智慧地融入您的日常,邁向更健康的未來。

了解「少鹽少油」的真正含義

在探討「少鹽少油」是否正確之前,我們必須先釐清這兩者在營養學上的定義與建議攝取量,因為「少」並非意味著「沒有」,而是指適量且健康的攝取。

何謂「少鹽」?

「鹽」主要指的是食物中的鈉(Sodium)含量。鈉是人體必需的電解質之一,參與維持體液平衡、神經傳導和肌肉收縮等重要生理功能。然而,現代飲食中鈉的攝取量普遍過高,主要來自於加工食品、調味料以及外食。

- 官方建議: 世界衛生組織(WHO)建議成人每日鈉攝取量應少於2000毫克(約相當於5公克的鹽,即一茶匙)。台灣衛福部建議每日鈉攝取量不超過2400毫克。

- 「少鹽」的目標: 旨在避免過量攝取鈉,而非完全不攝取。這意味著減少高鈉食品(如醃製品、加工肉類、速食麵、罐頭食品)的頻率,並在烹飪時減少鹽巴、醬油、味精等調味料的使用。

何謂「少油」?

「油」指的是飲食中的脂肪。脂肪是人體重要的能量來源,也參與脂溶性維生素(A、D、E、K)的吸收、荷爾蒙的合成及細胞膜的構成。脂肪的種類分為飽和脂肪、不飽和脂肪(單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪)以及反式脂肪。

- 官方建議: 一般建議每日脂肪攝取量應佔總熱量的20-35%,其中飽和脂肪應少於10%。關鍵在於選擇「好」的脂肪,並減少「壞」的脂肪。

- 「少油」的目標: 旨在限制過多的總脂肪攝取,特別是飽和脂肪和反式脂肪。這包括減少油炸、油煎食物,選擇健康的烹調方式,並優先攝取來自植物(如橄欖油、酪梨、堅果、種子)和魚類(如鮭魚、鯖魚)的優質不飽和脂肪。

少鹽少油的健康益處:為何它是「對的」?

從營養學和醫學角度來看,適度地實踐少鹽少油的飲食原則,確實能為我們的健康帶來顯著的正面效益。這也是為何「少鹽少油是對的嗎?」這個問題,答案傾向於肯定。

少鹽的好處:

- 降低高血壓風險: 過量鈉攝取會導致體內水分滯留,增加血容量,進而升高血壓。長期高血壓是心臟病、中風、腎臟病等慢性疾病的主要危險因子。減少鹽分攝取是控制高血壓最有效的方法之一。

- 保護心血管健康: 降低血壓能減輕心臟負擔,減少動脈硬化的風險,進而降低罹患冠狀動脈疾病和中風的機率。

- 預防腎臟疾病: 腎臟負責過濾血液中的廢物和多餘鈉離子。高鹽飲食會增加腎臟的負擔,長期下來可能導致腎功能受損。

- 減少骨質流失: 部分研究指出,高鈉攝取可能增加尿鈣的排出,潛在地影響骨骼健康,尤其對鈣質吸收不良或骨質疏鬆風險較高的人群。

- 緩解水腫: 鈉會使身體鎖住水分,減少鈉的攝取有助於排出多餘水分,緩解因水腫引起的不適。

少油的好處:

- 維持健康體重: 脂肪是三大營養素中熱量密度最高的(每克9大卡),過量攝取容易導致熱量超標,進而體重增加。適量減少油脂攝取有助於控制總熱量,達到體重管理的目的。

- 降低心血管疾病風險: 減少飽和脂肪和反式脂肪的攝取,有助於降低血液中的低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C,俗稱「壞膽固醇」),進而減少動脈粥狀硬化和心血管疾病的風險。同時,選擇優質不飽和脂肪能提升高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C,俗稱「好膽固醇」)。

- 減少發炎反應: 某些不健康的脂肪(如過多的Omega-6脂肪酸、反式脂肪)可能促進體內發炎反應,長期慢性發炎與多種慢性病有關。而富含Omega-3脂肪酸的魚油則有助於抗發炎。

- 改善消化功能: 高油脂食物通常較難消化,可能導致腸胃不適。適量減少油脂攝取有助於減輕消化系統負擔。

少鹽少油「過度」的潛在風險:平衡的重要性

儘管少鹽少油益處多多,但凡事過猶不及。如果過度地追求「零鹽零油」或攝取量遠低於身體所需,反而可能帶來意想不到的健康問題。這也是「少鹽少油是對的嗎?」這個問題的關鍵所在——它需要「平衡」與「智慧」。

鹽分攝取不足的疑慮:

- 低血鈉症(Hyponatremia): 極端低鈉飲食可能導致血液中鈉濃度過低,引起頭暈、噁心、嘔吐、疲勞、肌肉無力,嚴重時甚至會影響腦部功能,造成癲癇或昏迷。這在劇烈運動後大量出汗且只補充水分而未補充電解質的人身上更為常見。

- 影響神經和肌肉功能: 鈉離子是神經信號傳導和肌肉收縮的關鍵。長期缺乏可能導致這些功能受損。

- 對特殊人群的影響: 對於某些特殊族群,如腎上腺功能不全者,極度限鈉反而可能有害。

脂肪攝取不足的疑慮:

- 缺乏必需脂肪酸: 身體無法自行合成亞麻油酸(Omega-6)和次亞麻油酸(Omega-3)這兩種必需脂肪酸,必須從食物中攝取。它們對於細胞結構、大腦功能、發炎反應調節至關重要。長期缺乏可能導致皮膚乾燥、脫髮、免疫力下降等。

- 影響脂溶性維生素吸收: 維生素A、D、E、K屬於脂溶性維生素,需要脂肪的幫助才能被身體吸收和利用。極度低脂飲食可能導致這些維生素的缺乏,進而影響視力、骨骼、免疫功能和凝血功能。

- 荷爾蒙失調: 膽固醇是身體合成類固醇荷爾蒙(如雌激素、睪固酮、腎上腺皮質醇)的前驅物。過度限制脂肪攝取,尤其是健康的脂肪,可能影響荷爾蒙平衡。

- 能量不足與飢餓感: 脂肪提供較長時間的飽足感。若脂肪攝取不足,可能導致總熱量不足,易感到飢餓,影響日常生活與情緒。

- 味覺體驗下降: 脂肪是食物風味的重要載體,極端少油的食物口感可能較差,影響飲食樂趣,長期下來難以堅持。

因此,「少鹽少油」的「少」字,是強調「適量」與「均衡」。它並非鼓勵完全摒棄鹽和油,而是呼籲我們在飲食中做出明智的選擇,遠離過量攝取加工食品、高鹽調味料以及不健康的飽和脂肪與反式脂肪,同時確保攝取足夠的優質鹽分與健康脂肪,以維持身體正常運作。

誰最需要實踐少鹽少油飲食?

雖然均衡的少鹽少油飲食對大多數人都有益,但對於某些特定族群而言,這項飲食原則的實踐更是具有關鍵的重要性。

特定族群的建議:

- 高血壓患者: 對於已經確診高血壓或有高血壓家族史的人群,嚴格控制鈉的攝取是控制血壓、預防併發症的首要措施。

- 心血管疾病患者: 患有冠狀動脈疾病、心臟衰竭或曾有中風病史者,減少飽和脂肪、反式脂肪和鈉的攝取,能有效降低再次發病的風險,保護心血管功能。

- 腎臟病患者: 腎功能不全者對鈉和磷的代謝能力下降,過多鈉攝取會加重腎臟負擔,加速腎功能惡化。油脂則需注意磷含量。

- 肥胖或過重者: 減少高熱量的油脂攝取,有助於控制總熱量,達到體重管理的目標,進而改善因肥胖引起的多種代謝問題。

- 糖尿病患者: 雖然脂肪不是直接影響血糖的因素,但減少不健康的脂肪攝取有助於維持健康的體重,改善胰島素敏感性,並預防糖尿病可能引起的心血管併發症。

- 一般健康大眾: 即使沒有慢性疾病,實踐少鹽少油飲食也是預防疾病、促進長期健康的有效策略。這有助於培養健康的飲食習慣,降低未來罹患慢性病的風險。

重要的是,所有飲食調整都應考量個體差異,如活動量、健康狀況、年齡等。在實踐少鹽少油飲食時,若有任何健康疑慮或特殊疾病,建議諮詢醫師或營養師的專業意見,制定最適合自己的飲食計畫。

如何在日常生活中實踐少鹽少油?實用技巧

理解少鹽少油的重要性後,下一步就是將其融入我們的日常生活。這並非要您犧牲美味,而是透過一些巧思和習慣的改變,讓飲食更健康。

烹飪與食材選擇:

- 改變烹調方式: 優先選擇蒸、煮、滷、烤、燉、涼拌等烹調方式,減少油炸、油煎、爆炒。如果需要炒菜,可使用不沾鍋,減少用油量。

- 善用天然調味料: 減少鹽巴、醬油、味精、豆瓣醬等高鈉調味料的使用。改用蔥、薑、蒜、辣椒、九層塔、洋蔥、香菇、檸檬汁、醋、天然香草(迷迭香、羅勒)等來提味,增加食物的自然風味。

- 注意隱藏的鈉與油: 許多加工食品(如麵包、餅乾、泡麵、冷凍食品、零食、罐頭)和醃製品含有大量隱藏的鈉和油。購買前務必仔細閱讀營養標示。

- 選擇優質脂肪: 攝取好的脂肪來源,如橄欖油、酪梨油、苦茶油、堅果、種子、酪梨、深海魚類(鮭魚、鯖魚、鮪魚)。適量攝取這些富含不飽和脂肪的食物,有助於心血管健康。

- 多攝取新鮮蔬果: 新鮮蔬果天然低鈉,富含膳食纖維、維生素和礦物質,有助於維持身體健康。

- 自製醬料: 市售沙拉醬、番茄醬等往往含油量高、鈉含量也高。嘗試自製醬料,例如用優格、檸檬汁、醋、少許橄欖油和香料調製沙拉醬。

外食注意事項:

- 主動要求少鹽少油: 點餐時,可禮貌性地向店家提出「少鹽」、「少油」或「湯麵清湯」等要求。

- 選擇清淡菜色: 優先選擇清蒸魚、水煮雞肉、燙青菜、涼拌豆腐等烹調方式較簡單的菜色。

- 去除多餘油脂: 食用肉類時可去除肥肉和皮。對於油炸食物,可先用吸油紙去除多餘油分,並淺嚐即可。

- 湯品淺嚐勿多: 許多湯品(如火鍋湯底、羹湯)鈉含量極高,建議淺嚐或選擇清湯。

閱讀營養標示:

學會看懂食品包裝上的營養標示,是實踐少鹽少油最直接有效的方法。主要關注以下幾點:

- 鈉含量: 比較不同產品的鈉含量,選擇較低的。特別留意每份的鈉含量和總份數。

- 總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪: 盡量選擇總脂肪、飽和脂肪和反式脂肪含量較低的產品。反式脂肪應盡量避免。

- 熱量: 配合您的熱量需求,選擇適當的產品。

不只少鹽少油:全面健康的飲食觀

「少鹽少油是對的嗎?」這個問題的最終答案,不僅僅是肯定,更是一種引導。它鼓勵我們跳脫單一營養素的框架,將少鹽少油視為「均衡飲食」中的重要一環,而非全部。真正健康的飲食,是一個整體觀念。

均衡飲食的重要性:

除了控制鹽和油,一個真正能促進健康的飲食模式,還應包含以下元素:

- 豐富的蔬菜水果: 提供膳食纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑,有助於預防多種慢性病。

- 全穀類取代精緻澱粉: 如糙米、全麥麵包、燕麥等,提供更持久的能量、更多纖維和B群維生素。

- 優質蛋白質來源: 瘦肉、魚類、豆類、蛋、奶製品,提供身體所需胺基酸。

- 足夠的水分攝取: 維持身體正常代謝,幫助排除廢物。

- 適量堅果與種子: 提供優質脂肪、纖維和多種微量元素。

健康的飲食模式,並非一時的節食或極端限制,而是一種生活習慣的養成。它強調多樣性、均衡性,並非一味地追求「低」或「無」,而是根據個體需求和健康狀況,在「對的」原則下,找到最適合自己的平衡點。

總結:少鹽少油是對的,但需要智慧與平衡

回歸到最初的問題:「少鹽少油是對的嗎?」答案是肯定的,但它並非一個簡單的是非題,而是一個需要智慧與平衡的飲食原則。適量的少鹽少油,能有效降低高血壓、心血管疾病、腎臟疾病等多種慢性病的風險,是現代人追求健康生活的重要基石。

然而,這份「對」的前提是建立在「適度」之上。過度的限制鹽分和油脂,不僅可能剝奪身體必需的營養素,影響生理功能,還可能讓飲食變得乏味,難以長期堅持。因此,我們應將重點放在「選擇對的鹽」、「選擇對的油」,並「適量」攝取,同時搭配均衡的飲食,攝取足夠的蔬菜水果、全穀類和優質蛋白質。

最重要的是,每個人的身體狀況、生活習慣和健康目標都不同,沒有一體適用的飲食模式。若您有任何健康疑慮或特殊疾病,強烈建議諮詢專業醫師或營養師,他們能根據您的具體情況,提供最個人化、最科學的飲食建議,幫助您走出飲食迷思,邁向真正健康而愉悅的生活。

常見問題 (FAQ)

1. 為何我明明吃很少鹽,血壓卻還是偏高?

為何…? 血壓偏高不僅與鹽分攝取有關,還受到其他多重因素影響,例如:隱藏鈉的攝取(加工食品、調味料中的鈉)、遺傳因素、體重過重、缺乏運動、壓力、吸菸、飲酒過量以及其他潛在疾病(如腎臟病、甲狀腺功能異常)。單純減少鹽分可能不足以完全控制血壓,需要從整體生活習慣和專業診斷來全面評估。

2. 如何判斷我的油脂攝取量是否足夠?

如何…? 判斷油脂攝取量是否足夠,可以觀察身體的一些跡象:是否皮膚乾燥、頭髮缺乏光澤、指甲易斷裂、脂溶性維生素缺乏症狀(如夜盲症、骨質疏鬆風險增高)、或女性月經不規律。若您長期只攝取極低脂食物,同時出現上述症狀,可能代表油脂攝取不足。健康的油脂來源(如橄欖油、酪梨、堅果、魚類)應佔總熱量的20-35%,並注意均衡攝取不同類型的脂肪。

3. 少鹽少油飲食會讓食物變得很難吃嗎?

如何…? 不會!少鹽少油的飲食重點在於發掘食材本身的風味,並善用天然的提味方式。您可以利用各式辛香料(蔥、薑、蒜、辣椒、洋蔥)、天然香草(迷迭香、羅勒、百里香)、檸檬汁、醋、香菇、番茄等來增加食物的層次感和鮮味。適當的烹調方式(如蒸、烤、燉)也能保留食物的天然甜度和香氣。初期可能需要一點時間適應,但味蕾會逐漸恢復對食物原味的敏感度。

4. 我是健身愛好者,也需要少油嗎?

為何…? 健身愛好者對熱量和營養素的需求較高,不宜盲目追求「少油」。脂肪是重要的能量來源,尤其是對於長時間或高強度的訓練。此外,健康的脂肪對於荷爾蒙平衡、細胞修復和脂溶性維生素吸收至關重要。健身者應著重於「選擇優質脂肪來源」而非「極端限油」,並確保攝取足夠的熱量來支持訓練表現和身體修復。

5. 素食者實踐少鹽少油有什麼特別需要注意的嗎?

如何…? 素食者實踐少鹽少油時,需特別留意加工素料的鈉含量和油脂種類。許多素食加工品(如素雞、素火腿、素肉排)可能為了口感和風味而添加較多鹽分和不健康的油脂。建議素食者多攝取原型食物,如各式豆類、豆腐、豆乾、堅果、種子、酪梨、植物油等來獲取優質蛋白質和健康脂肪。烹飪時同樣應善用天然調味料,減少對加工調味的依賴。