蛾圖鑑台灣常見蛾類總覽:深入探索夜間精靈的神秘世界

Table of Contents

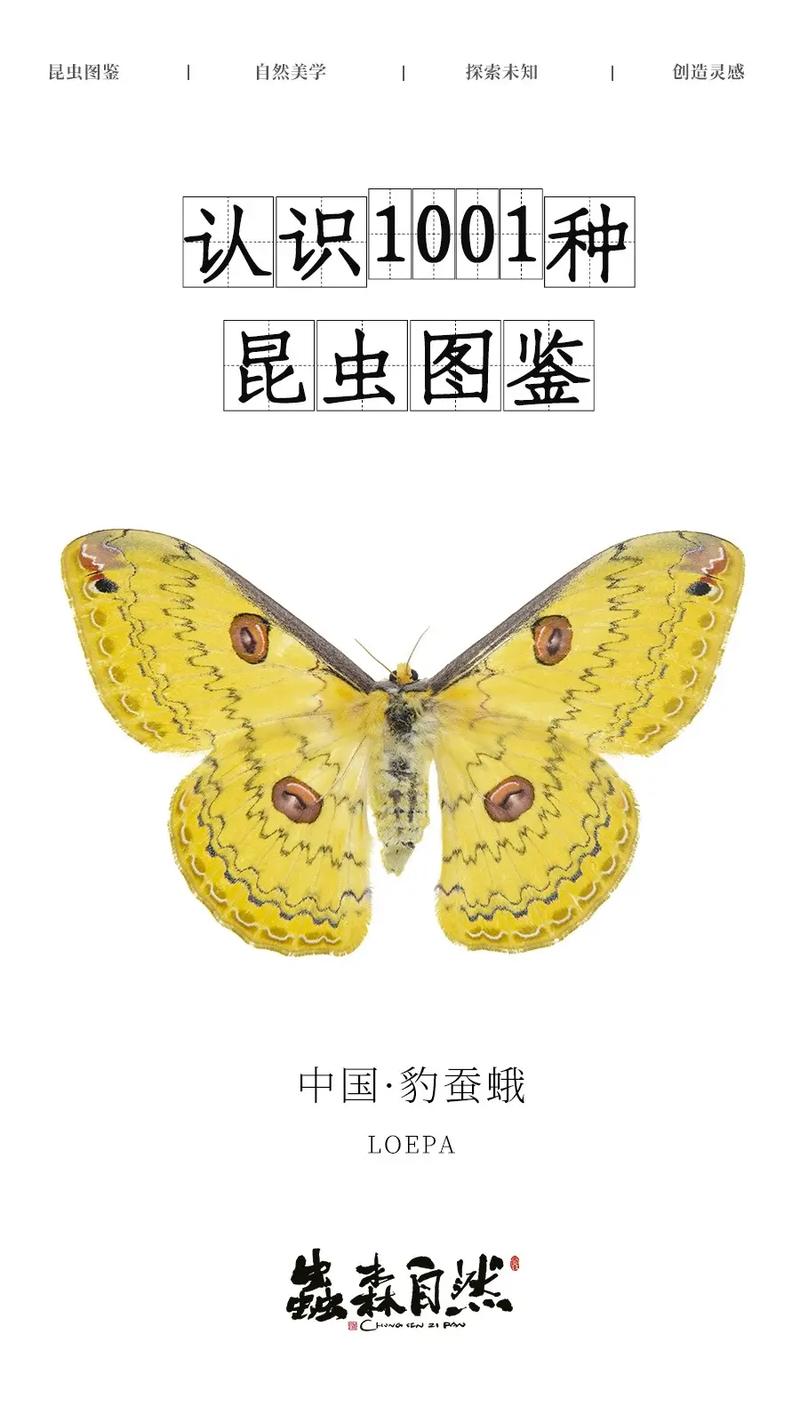

【蛾圖鑑】揭開夜間精靈的神秘面紗

在夜幕低垂、華燈初上之際,您是否曾被那些圍繞光源飛舞、姿態各異的昆蟲所吸引?牠們,正是我們稱之為「蛾」的夜間精靈。相較於白天豔麗飛舞的蝴蝶,蛾類世界更顯得廣袤而多樣,其種類之繁多、形態之奇特,往往超乎我們的想像。

而若想深入探索這個迷人的夜行世界,一本詳盡的蛾圖鑑絕對是不可或缺的工具。它不僅是鑑別蛾類物種的指南,更是通往生態知識寶庫的鑰匙,引領我們認識這些在生態平衡中扮演重要角色的無名英雄。

什麼是蛾圖鑑?為何它如此重要?

一份蛾圖鑑,顧名思義,是一本專門收錄並詳細介紹蛾類物種的參考資料。它可能以書籍、網站、應用程式等多種形式呈現,其核心目的在於協助使用者辨識、理解並欣賞各式各樣的蛾類。對於生態愛好者、研究者,甚至是單純對自然充滿好奇的普羅大眾而言,蛾圖鑑扮演著多重關鍵角色:

- 物種辨識:最核心的功能,透過清晰的圖片、詳細的描述,協助使用者辨別眼前的蛾類屬於哪一種。

- 知識傳遞:提供關於蛾類生活史、棲地、食性、分佈、行為模式等豐富的生態資訊。

- 生態教育:提升大眾對蛾類多樣性及其在生態系統中重要性的認知。

- 研究與保育:為科學研究提供數據參考,並間接促進對特定物種或棲地的保育工作。

- 美學欣賞:展現蛾類翅膀上繁複精緻的紋路、色彩,以及其獨特的姿態。

蛾與蝴蝶:辨識夜間與日間舞者的細微差異

許多人常將蛾與蝴蝶混淆,雖然兩者同屬鱗翅目昆蟲,但在許多方面卻有著顯著的差異。一本好的蛾圖鑑會特別強調這些區別,以利讀者快速掌握辨識要點:

1. 觸角形狀

- 蛾類:觸角形態多樣,常見為羽狀、絲狀、線狀或鋸齒狀,末端通常沒有膨大的球狀構造。

- 蝴蝶:觸角通常呈棍棒狀,末端膨大成一個小球。

2. 身體與翅膀

- 蛾類:身體通常較粗壯、毛絨絨,翅膀多呈現暗沉的保護色,或帶有複雜的斑紋,但也有不少種類擁有鮮豔的警示色。停棲時,翅膀多平鋪或呈屋脊狀覆蓋在身體上。

- 蝴蝶:身體通常較纖細光滑,翅膀色彩鮮豔奪目。停棲時,翅膀多向上豎立併攏。

3. 活動時間

- 蛾類:絕大多數為夜行性,在夜間活動。但也有少數種類如某些尺蛾或天蛾,會在白天活動。

- 蝴蝶:絕大多數為日行性,在白天活動。

4. 蛹的形態

- 蛾類:多數結繭化蛹,繭的材質從絲質到泥土混合不等。

- 蝴蝶:結裸蛹,直接懸掛於植物上,沒有絲質的繭。

深入解析:蛾圖鑑中不可或缺的元素

一本內容豐富、實用性高的蛾圖鑑,通常會涵蓋以下幾個關鍵面向,讓讀者能更全面地認識蛾類:

1. 詳細的形態描述與高解析度圖片

這是蛾圖鑑的核心。每種蛾類應至少配有一張清晰、多角度的成蟲照片,最好能呈現其翅膀正反面、身體特徵等。文字描述則應包含:

- 體型大小:展翅寬度、體長等量度。

- 顏色與斑紋:翅膀、身體各部位的顏色分佈、斑點、條紋、線條等獨特標記。

- 觸角與口器:形狀、長度、顏色等。

- 足部特徵:有無特殊毛叢或結構。

2. 生活史與幼蟲特徵

蛾類從卵、幼蟲(毛毛蟲)、蛹到成蟲的完整變態過程是其生命奧秘的體現。蛾圖鑑應介紹:

- 卵的形態與產卵方式。

- 幼蟲的顏色、斑紋、剛毛、肉突等特徵,以及其寄主植物(食草)。幼蟲階段的辨識對許多人而言比成蟲更具挑戰性,因此詳細的幼蟲圖與描述極為重要。

- 蛹的形態與結蛹方式:是結繭、裸蛹,還是鑽入土中化蛹。

3. 棲地與分佈範圍

瞭解蛾類所偏好的生長環境,有助於讀者在野外進行觀察:

- 棲息環境:森林、草原、濕地、農田、都市綠地等。

- 地理分佈:台灣特有種、亞洲分佈、全球分佈等。

4. 行為習性與特殊現象

這部分能讓蛾圖鑑更加生動有趣:

- 趨光性:為何蛾類會趨光?有何理論解釋?

- 擬態與偽裝:模仿枯葉、樹枝、甚至有毒動物,以避開天敵。

- 求偶與繁殖:性費洛蒙的運用。

- 飛行模式:盤旋、直線飛行等。

台灣常見蛾類科別與代表物種概覽

台灣地處亞熱帶,生態環境多樣,蛾類資源極為豐富。一份專為台灣設計的蛾圖鑑,通常會著重介紹以下幾大常見蛾類科別:

1. 天蛾科 (Sphingidae)

體型多半粗壯流線,飛行能力極強,部分種類具有懸停於花朵上方吸食花蜜的能力,形似蜂鳥,故有「蜂鳥蛾」之稱。幼蟲多半有尾角。

2. 尺蛾科 (Geometridae)

種類繁多,形態變化大。最顯著的特徵是其幼蟲,因腹足退化,移動時身體會弓起再向前伸,故稱「尺蠖」,彷彿在測量長度。成蟲多數輕薄,翅膀常帶有細緻的波浪或直線紋。

3. 夜蛾科 (Noctuidae)

這是鱗翅目中最大的科,種類極多,形態多樣,許多是農業害蟲(如斜紋夜蛾),但也有不少種類翅膀紋路極為精美。多數為中小型,體型較為粗壯。

4. 燈蛾科 (Erebidae, Subfamily Arctiinae)

許多種類的幼蟲全身密佈長毛,俗稱「毛毛蟲」。成蟲常有鮮豔的警戒色,如紅、黃、黑相間,暗示其體內含有毒素。

5. 毒蛾科 (Erebidae, Subfamily Lymantriinae)

部分種類的幼蟲具有刺激性的毒毛,接觸可能引起皮膚過敏。成蟲多數身體粗壯,翅膀寬大。

當然,這只是冰山一角。台灣還有許多其他迷人的蛾類科別,如刺蛾科、枯葉蛾科、蠶蛾科、螟蛾科等,每一科都有其獨特的生物學特徵和令人驚嘆的美麗。

如何有效利用蛾圖鑑進行觀察與學習?

擁有了一本蛾圖鑑,如何才能最大限度地發揮其作用呢?以下提供幾個實用的建議:

- 選擇合適的觀察時間與地點:夜間是觀察蛾類的好時機,利用燈光誘引或是在路燈、店家招牌燈下尋找,往往會有意想不到的收穫。森林邊緣、郊區住宅、公園綠地都是不錯的觀察點。

- 準備基本工具:除了蛾圖鑑,還需要手電筒(最好有紅色濾鏡,減少對蛾類的干擾)、筆記本、相機、放大鏡等。

- 仔細觀察記錄:當遇到一隻蛾時,不要急著翻圖鑑。先觀察牠的整體外觀,包括:

- 體型大小:與周圍物體或手指的相對大小。

- 翅膀顏色與紋路:是否有特殊斑點、條紋、線條、眼斑等。

- 觸角形狀:是羽狀、絲狀、棍棒狀?

- 身體特徵:是否毛絨絨、肥胖或纖細?

- 停棲姿態:翅膀是平鋪、屋脊狀還是其他?

- 活動時間:是白天還是夜晚發現?

- 循序漸進地比對圖鑑:根據觀察到的主要特徵,逐步縮小範圍。例如,先判斷是哪一科的蛾類(透過觸角和身體特徵),再從該科中比對相似的物種。

- 拍攝清晰照片:好的照片是日後查閱和請教專家時的重要依據。盡量多角度、清楚地拍攝其主要特徵。

- 記錄觀察筆記:記錄發現時間、地點、周邊環境、天氣狀況、寄主植物等資訊。這些數據對於長期研究和公民科學項目都非常有價值。

- 保持尊重與距離:觀察時請勿驚擾或捕捉蛾類,尤其是幼蟲,以免影響牠們的自然生活。

「每一隻小小的蛾,都是夜空中獨特的藝術品,牠們的存在,為我們的世界增添了無數的色彩與奧秘。」

結語

蛾圖鑑不只是一本工具書,它更是一扇窗,引領我們看見夜間生態的無限可能。透過仔細觀察與學習,我們不僅能認識這些美麗的鱗翅目昆蟲,更能體會到大自然的精妙與奧秘,進而產生對生態環境的珍惜與保護之心。

希望這篇文章能為您開啟探索蛾類世界的大門。拿起您的蛾圖鑑,踏上這趟充滿驚奇的夜間旅程吧!

常見問題(FAQ)

Q1: 如何分辨蛾與蝴蝶?

A1: 最主要的區別在於觸角、身體和停棲姿勢。蛾的觸角多為羽狀、絲狀,末端無膨大;身體通常較粗壯多毛;停棲時翅膀多平鋪或呈屋脊狀。蝴蝶的觸角末端膨大呈棍棒狀;身體較纖細光滑;停棲時翅膀多向上豎立併攏。此外,大部分蛾為夜行性,蝴蝶則多為日行性。

Q2: 為何蛾會撲向光源?

A2: 蛾類趨光性(phototaxis)的確切機制仍在研究中,但主流理論認為這與它們利用月光進行導航有關。蛾類可能將人造光源誤認為月亮,試圖保持與光源的固定角度飛行,導致牠們圍繞光源盤旋,最終可能直接撞上或停在光源附近。

Q3: 所有蛾類都是害蟲嗎?

A3: 當然不是。雖然少數蛾類的幼蟲(如斜紋夜蛾、紋白菜蛾等)確實會對農作物造成損害,被視為害蟲,但絕大多數的蛾類並非害蟲。許多蛾類在生態系統中扮演著重要的角色,例如作為植物的授粉者(尤其是夜間開花的植物)、鳥類、蝙蝠和其他捕食者的重要食物來源,以及幫助分解有機物質。牠們是生物多樣性不可或缺的一部分。

Q4: 如何利用蛾圖鑑進行有效的野外觀察?

A4: 首先,選擇夜間且天氣良好的時間,前往有植被覆蓋的區域,如公園、林緣或郊區住宅。攜帶手電筒、相機和您的蛾圖鑑。利用燈光誘引(如白布燈誘法),當蛾類停下時,仔細觀察其翅膀花紋、觸角形狀、體型大小等特徵,然後對照圖鑑中的圖片和描述進行比對,逐步縮小範圍,最終辨識出物種。務必保持安靜,避免驚擾牠們。

Q5: 台灣常見的蛾類有哪些科別?

A5: 台灣蛾類資源非常豐富,常見且種類繁多的科別包括:天蛾科(Sphingidae)、尺蛾科(Geometridae)、夜蛾科(Noctuidae)、燈蛾科(Erebidae,包含原燈蛾科和毒蛾科等)、螟蛾科(Crambidae)、刺蛾科(Limacodidae)、枯葉蛾科(Lasiocampidae)等。每一科都有其獨特的形態和生態習性。