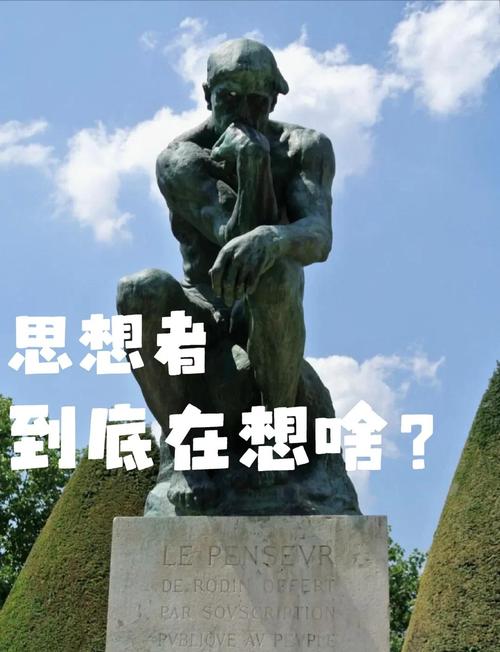

沉思者在想什麼深度解析羅丹雕塑的永恆之謎

羅丹(Auguste Rodin)的經典雕塑《沉思者》(The Thinker)以其獨特的姿態與深刻的意象,自問世以來便吸引了無數觀者的目光。他那凝重而有力的坐姿,手抵下巴,弓著背,似乎正在承受著巨大的思想重擔。這個雕塑不僅是藝術史上的里程碑,更是一個永恆的問題:這位沉思者,究竟在想些什麼?本文將深入探討《沉思者》背後的藝術意涵、羅丹的創作理念,以及多種可能的解讀,試圖為這個千古之謎,提供多面向的線索。

Table of Contents

羅丹《沉思者》:一個永恆的謎團

《沉思者》是法國雕塑大師奧古斯特‧羅丹(Auguste Rodin)於1880年創作的青銅和石膏雕塑,最初被命名為《詩人》(The Poet)。它不僅僅是一件藝術品,更是一個關於人類存在、思想與情感的視覺化表達。多年來,無數藝術評論家、哲學家乃至普通民眾都曾試圖解開他腦海中究竟裝載著何種思緒的謎團。但或許,這件作品的偉大之處,恰恰在於其思想的開放性與多義性,允許每一位觀者投射自己的理解與感悟。

從「地獄之門」到獨立巨作:沉思者的誕生

羅丹最初的設想:地獄詩人但丁

要理解《沉思者》的心境,我們必須追溯其創作的源頭。這尊雕塑最初是為羅丹的另一件宏偉作品《地獄之門》(The Gates of Hell)所設計的。羅丹受法國政府委託,為新的裝飾藝術博物館製作一扇青銅大門,靈感來源正是義大利詩人但丁(Dante Alighieri)的史詩巨著《神曲.地獄篇》。

在《地獄之門》的最初構想中,《沉思者》被放置於門楣之上,俯瞰著門上數百個受苦的靈魂。他原本代表的正是但丁本人,一個坐在地獄之門上方,沉思著人類罪惡與救贖的詩人。他所承受的,不僅是詩人對作品的構思之苦,更是對人類命運、道德淪喪以及宇宙秩序的深邃反思。羅丹希望透過這個形象,來捕捉但丁在創作《神曲》時所經歷的深沉痛苦與天才的閃耀。

從具象到普遍:超越但丁的象徵意義

然而,隨著時間的推移,《沉思者》的意義逐漸超越了但丁這位具體的歷史人物。羅丹意識到,這種深刻的沉思與痛苦並非但丁一人獨有,而是人類普遍存在的經驗。他將其放大,賦予其更為普遍和抽象的含義。他曾說:

「他之所以在想,不僅是因為他以心靈沉思,更是因為他以肌肉、以手臂、以雙腿、以緊握的拳頭沉思。」— 奧古斯特‧羅丹

這句話明確指出,《沉思者》的思考不是單純的腦力活動,而是全身心投入的,帶有巨大壓力和痛苦的、甚至肉體上的「沉重」思考。這使得《沉思者》不再僅僅是但丁的肖像,而成為了所有人類思考的普遍象徵。

多重解讀:沉思者腦海中的可能景象

正因為其超越個體的普遍性,對於「沉思者在想什麼」這個問題,並沒有單一標準答案。以下是幾種廣為流傳且富有洞察力的解讀:

1. 哲學性的深度沉思與人類困境

最普遍的解釋,《沉思者》代表了人類對存在意義的永恆追問。他可能在思索生命的奧秘、命運的安排、道德的抉擇,甚至是在面對死亡的終極問題。這種沉思是形而上的、深邃的,涉及到人類作為意識個體,在宇宙洪流中如何定位自身,如何理解痛苦與歡樂、生與死、善與惡的哲學思辨。他所思考的,是關於「我是誰?我從哪裡來?我要到哪裡去?」這類終極問題。其緊繃的肌肉與嚴肅的表情,正是在描繪這種精神活動所帶來的巨大心靈負擔。

2. 內在的痛苦與精神上的掙扎

仔細觀察《沉思者》的肌肉線條,我們會發現其緊繃與扭曲,這暗示了一種深刻的內在煎熬與痛苦。他的眉頭緊鎖,下巴緊繃,身體前傾,彷彿背負著千鈞重擔。這種痛苦可能來自於對人類罪惡的洞察、對個人命運的無奈,或是對某些無法解決的困境的絕望。這種解釋將《沉思者》視為人類苦難與精神掙扎的象徵,他所承擔的,是整個世界的重量,或至少是他所見地獄景象所引發的深切悲憫與無力感。他可能正在苦苦思索,如何解脫這種痛苦,或是如何面對它。

3. 藝術家的創作煎熬與靈感火花

另一種富有洞察力的觀點認為,《沉思者》是羅丹自身創作過程的寫照。羅丹作為一位藝術家,一生都在與形式、材料、以及他想表達的巨大概念搏鬥。創作的過程充滿了挑戰、自我懷疑與靈感枯竭的時刻。《沉思者》那種內斂而又充滿張力的姿態,恰如藝術家在面對創作瓶頸時的掙扎,以及靈感迸發前夕的醞釀。他可能正在「沉思」如何將無形的概念轉化為有形的藝術,如何讓思想透過雕塑的形式得以永存。這種觀點將《沉思者》看作是藝術創造力與其所伴隨的巨大精神壓力的化身。

4. 對人類智慧與力量的頌揚

儘管面露痛苦,《沉思者》的體態依然充滿力量,其思想的重量本身也是一種力量的體現。他的肌肉結實,線條流暢而有力,這並非一個衰弱的形象,而是一個充滿生命力和潛能的生命體。因此,他所想的,也可能是關於人類智慧與潛力的挖掘。他可能在構思如何利用知識改變命運,如何透過理性的力量克服困難,甚至是如何創造新的文明。這種解釋賦予《沉思者》一種積極向上、充滿啟蒙精神的意義,頌揚了人類思考與創造的偉大。

5. 普羅大眾的普遍共鳴

最終,羅丹的《沉思者》超越了特定人物或情境,成為全人類共同體驗的象徵。每個人都會有沉思、掙扎、思考人生意義的時刻。無論是面對個人困境、社會問題,還是宇宙奧秘,我們都曾在某一刻像《沉思者》一樣,陷入深邃的思考。因此,他所想的,可能就是你我此刻正在思索的問題——一份與眾生共通的、關於生存與命運的困惑與解答。這種普遍性,使得《沉思者》成為人類情感與智慧的視覺符號。

為何《沉思者》的思緒如此難以捉摸?

《沉思者》的魅力,恰恰在於它的模糊性與開放性。羅丹並未給出明確的答案,也未描繪任何具體的場景或事件。這種不確定性邀請每一位觀者投射自己的經驗、情感與理解,與雕塑進行深層次的對話。當我們凝視《沉思者》時,我們看見的其實是自己內心的投射,聽見的是自己思緒的迴響。他像一面鏡子,映照出人類共同的思考境地,也因此讓這件作品具備了穿越時空、與任何時代的人們產生共鳴的永恆力量。

他可能在想:

- 生命的本質是什麼?

- 我是誰?我將何去何從?

- 人類的善與惡,為何並存?

- 面對痛苦,我們該如何應對?

- 如何超越當下的困境?

羅丹以其驚人的藝術洞察力,將這種普遍的、內在的思維活動,凝固成一個具象而強大的形象,讓觀者能在其面前,感受到思想的重量,以及人類精神探索的永無止境。

結語:沉思永不止息

《沉思者》不僅僅是一尊雕塑,它是一個邀請,邀請我們停下腳步,與自身、與思想、與存在的奧秘對話。他那永恆的姿態,提醒著我們,思考是人類最獨特也最痛苦的能力。無論這位沉思者最初在想些什麼,如今他已成為人類智慧與奮鬥的象徵,啟發著一代又一代的人們去探索自我、理解世界,並勇敢地面對思考所帶來的一切喜悅與挑戰。他沉默不語,卻傳達了最深沉的聲音,讓每個人都能從中找到屬於自己的答案,或至少,找到繼續思考下去的勇氣。

常見問題 (FAQ)

-

為何《沉思者》是裸體?

羅丹的許多作品都採用裸體,這不僅是為了藝術上的表現力,更是因為裸體能剝離社會角色和時代背景的束縛,讓雕塑回歸到最純粹的「人」本身。這種表現手法強調了其超越時空的普遍性,讓觀者更直接地關注雕塑所傳達的內在情感、思想與肉體狀態,而非其服裝或社會身份。 -

如何正確欣賞《沉思者》這件雕塑?

欣賞《沉思者》時,除了宏觀的整體姿態,建議您環繞雕塑仔細觀察其每一處肌肉的緊繃與放鬆、指關節的細膩刻畫、以及臉部表情的細微變化。嘗試從不同角度感受光影在雕塑上流動,並想像其背後可能蘊含的重量與情感。最重要的是,允許自己的思緒與雕塑產生連結,思考它為何會以如此姿態存在,它又激發了你怎樣的感受與思考。 -

為何《沉思者》在藝術史上如此重要?

《沉思者》之所以重要,在於它突破了傳統雕塑的敘事性,轉而關注內在的精神世界與情感表達。羅丹以其革新的雕塑手法,賦予雕塑強烈的生命力與心理深度,使其成為現代雕塑的先驅,並對後世藝術產生深遠影響,尤其是在表現主義和抽象藝術方面。它讓雕塑不再只是描繪外在形象,而是能捕捉人類的內心活動。 -

為何《沉思者》的姿勢會引發痛苦的聯想?

《沉思者》的身體姿態,如緊繃的肌肉、前傾的身體、緊握的拳頭和深陷的眉頭,都暗示著巨大的精神負荷和壓力。這種視覺上的緊張感,讓觀者自然聯想到思考過程中的掙扎、焦慮,甚至是知識或洞察力帶來的痛苦,以及面對現實或困境時的無力感。羅丹巧妙地將這種內在的煎熬透過肉體的表現傳達出來。