為什麼打針要壓:深度解析注射後按壓的必要性與正確方式

Table of Contents

為什麼打針要壓:深度解析注射後按壓的必要性與正確方式

打針,對許多人來說是既熟悉又帶點緊張的醫療行為。無論是疫苗接種、藥物注射,還是在醫院抽血,我們總會被醫護人員叮囑:「壓好,不要揉!」這看似簡單的一句話,背後其實蘊藏著豐富的醫學原理與操作考量。究竟,為什麼打針要壓? 按壓的目的是什麼?正確的按壓方式又該如何執行?本文將帶您深入探討注射後按壓的必要性、不同注射方式的差異,以及不按壓可能帶來的風險,讓您對這個常見的醫療步驟有更全面的了解。

注射後按壓的四大關鍵理由

注射後的按壓動作,絕非隨意為之,它承載著確保治療效果、保護患者安全的多重目的。以下是打針後必須按壓的幾個主要原因:

1. 止血與預防瘀青(血腫)

這是按壓最直接且最重要的目的。當針頭穿透皮膚和血管時,會造成微小的傷口,導致血液從血管中滲漏出來。如果不即時按壓,這些滲出的血液就會在皮下組織累積,形成我們常見的「瘀青」,醫學上稱為「血腫」。

- 原理: 透過外部的物理壓力,能有效壓迫受損的血管,幫助血管收縮,並加速血液凝結,形成血栓,從而封閉血管破裂處,達到止血的效果。

- 重要性: 迅速止血不僅能減少瘀青的範圍和嚴重程度,也能降低因出血不止而引起的不適或潛在風險。對於服用抗凝血劑的患者來說,按壓更是避免大範圍出血的關鍵。

2. 穩固針孔,避免藥液或血液滲漏

針頭從體內抽出後,皮膚和肌肉組織上會留下一個暫時性的「針孔」。這個針孔如果沒有被適當的壓力封閉,可能會導致以下情況:

- 藥液回流或滲漏: 特別是對於肌肉注射或皮下注射,若藥液未完全被組織吸收,針孔未穩固,藥液可能會從針孔處回流或滲出。這不僅浪費藥物,也可能對皮膚造成局部刺激。

- 血液滲出: 即使針頭拔出後,血管仍可能持續輕微滲血。按壓能幫助針孔處的組織密合,避免血液從針孔滲出到皮膚表面。

3. 減少組織損傷後的疼痛與不適

雖然按壓本身可能帶來短暫的壓迫感,但從長遠來看,正確的按壓可以間接幫助減輕注射後的疼痛和不適。

- 預防腫脹: 有效止血和避免藥液滲漏,能夠減少局部組織的腫脹,進而減輕因組織腫脹壓迫神經末梢所引起的疼痛。

- 穩定組織: 適當的壓力可以穩定注射區域的組織,避免針孔周圍因活動或晃動而再次刺激神經。

4. 促進藥物在組織中的均勻分佈(特定情況)

對於部分肌肉注射或皮下注射的藥物,輕柔的按壓或適度的穩定有助於藥物在注射部位的組織中更均勻地擴散和吸收。然而,這並非主要目的,且對於某些藥物(如胰島素)而言,過度揉搓反而可能影響吸收速率。

不同注射方式的按壓考量

儘管按壓的重要性普適於所有注射,但根據注射的深度、部位和藥物特性,按壓的方式和注意事項會有所不同。

1. 肌肉注射 (Intramuscular Injection, IM)

這是最常見的注射方式之一,針頭會深入肌肉層。由於肌肉層血管較豐富,按壓顯得尤為重要。

- 按壓方式: 針頭拔出後,立即用消毒棉球或紗布垂直、穩固地按壓注射部位。

- 按壓時間: 通常建議按壓30秒至1分鐘,直到確定沒有血液滲出。對於服用抗凝血劑或凝血功能較差的患者,可能需要更長時間。

- 注意事項: 切勿揉搓! 肌肉注射後揉搓可能會導致局部出血增加、瘀青擴大,甚至影響藥物在肌肉中的吸收分佈,或將藥液擠壓到不該去的地方。

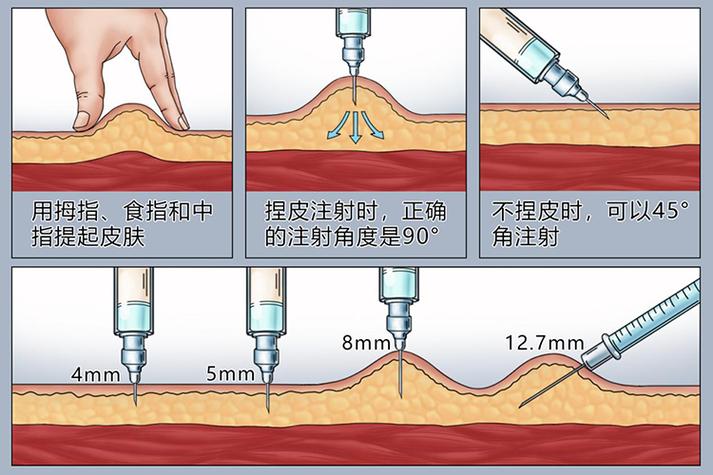

2. 皮下注射 (Subcutaneous Injection, SC)

針頭只會進入皮膚下方的脂肪層,深度較淺,常用於胰島素、肝素等藥物的注射。

- 按壓方式: 輕輕用消毒棉球或紗布輕壓注射部位。

- 按壓時間: 通常只需輕壓數秒至15秒即可,確保無滲血。

- 注意事項: 絕對不可揉搓! 尤其是胰島素注射,揉搓會加速胰島素的吸收速率,導致血糖波動不穩定。此外,部分皮下注射的藥物(如肝素)揉搓後極易引起局部大面積瘀青。

3. 靜脈注射 (Intravenous Injection, IV) 與抽血

針頭直接進入靜脈血管,用於輸液、推藥或抽血。這是最容易看到出血的注射方式,因此按壓至關重要。

- 按壓方式: 針頭拔出後,立即用消毒棉球或紗布直接且用力地按壓針孔上方,確保壓力直接作用於血管破裂處。手臂需伸直,不可彎曲。

- 按壓時間: 至少按壓3至5分鐘,直到完全止血。若有服用抗凝血劑,可能需要按壓更久(例如5-10分鐘),直至止血。

- 注意事項: 切勿揉搓! 揉搓會使血管壁上的凝血塊脫落,導致再次出血和更大範圍的瘀青(血腫)。按壓時手臂不可彎曲,因為彎曲會使肌肉擠壓針孔,影響止血效果,甚至形成「凸起」的血腫。

4. 皮內注射 (Intradermal Injection, ID)

針頭只進入皮膚最淺的表皮層,目的是形成一個微小的隆起(小皮丘),常用於過敏原測試或結核菌素試驗(TB test)。

- 按壓方式: 一般情況下,不需要按壓,更不可揉搓!

- 注意事項: 皮內注射的目的是為了讓藥物在表皮層緩慢吸收並產生局部反應,如果按壓或揉搓,會將藥液推向深層組織,影響測試結果的準確性,甚至使小皮丘消失。

正確按壓的步驟與技巧

了解了按壓的重要性,接下來是掌握正確的執行方法:

- 準備: 確保使用的棉球或紗布是乾淨、無菌的。

- 即時性: 針頭拔出後的第一時間,立即將棉球或紗布壓在針孔位置。

- 直接壓力: 以垂直於皮膚表面的力量,直接、穩固地按壓針孔。力度要足夠,感覺到有壓力,但也不至於造成劇烈疼痛。

- 持續穩定: 在建議的時間內(依注射類型而異),保持穩定的按壓,不要中途鬆開偷看,也不要用手指或紙巾代替。

- 禁止揉搓: 這點至關重要!無論是何種注射,打完針後都絕對不可揉搓。揉搓會破壞剛形成的血凝塊,加劇出血和瘀青,甚至影響藥效。

- 觀察: 按壓時間到達後,緩慢鬆開,觀察注射部位是否有滲血。若仍有滲血,需繼續按壓直到完全止血。

- 後續處理: 止血後,若有需要可使用透氣OK繃覆蓋針孔,但避免緊繃。維持注射部位清潔乾燥。

重要提示: 若您正在服用抗凝血劑(如 Warfarin, Aspirin, Clopidogrel 等),或有凝血功能異常的疾病,務必提前告知醫護人員。這類患者在注射後需要更長時間、更仔細的按壓,以防止嚴重出血和血腫。

不按壓的潛在風險

忽視注射後的按壓步驟,可能會導致以下問題:

- 嚴重瘀青與血腫: 這是最常見的後果,輕則影響美觀,重則可能引起局部疼痛、腫脹,甚至壓迫周圍神經。

- 持續性出血: 特別是對於血管較脆弱或凝血功能不佳者,可能導致出血不止,需要再次處理。

- 藥液滲漏: 影響藥物的吸收效果,或造成藥液對皮下組織的刺激。

- 感染風險增加: 若針孔長時間未能完全閉合,提供了一個細菌侵入的通道,增加局部感染的風險。

- 疼痛與不適加劇: 因局部出血和腫脹,導致注射部位的疼痛感更為明顯和持久。

結論

「為什麼打針要壓」這個看似簡單的問題,背後承載著確保醫療安全與效果的嚴謹科學。從止血防瘀青,到穩固針孔、減少不適,正確的按壓是每個患者都應掌握的基礎知識。下次打針時,請務必遵從醫護人員的指示,以正確的方式按壓,避免揉搓,為自身的健康安全盡一份心力。若對注射後有任何疑慮或不適,也請隨時向專業醫護人員諮詢。

常見問題 (FAQ)

Q1: 如何判斷我按壓的時間是否足夠?

A1: 最直接的判斷標準是當您緩慢鬆開棉球後,注射部位沒有血液或藥液滲出。如果發現仍有滲血或針孔凸起,請立即再次按壓,並延長按壓時間,直到完全止血且無滲漏為止。

Q2: 為何打完胰島素或肝素後,絕對不能揉搓?

A2: 打完胰島素或肝素後不能揉搓,主要有兩個原因:第一,揉搓會加速藥物的吸收速率,可能導致藥效過快發揮,造成血糖波動或肝素吸收不均;第二,這兩種藥物都可能增加局部瘀青的風險,揉搓會使血管破裂範圍擴大,導致更嚴重、更廣泛的血腫。

Q3: 打完針如果出現瘀青,該如何處理?

A3: 如果注射後出現瘀青,在注射後24-48小時內,可以進行冰敷,有助於血管收縮,減少出血和腫脹。24-48小時後,可以改為溫敷,促進局部血液循環,幫助瘀血消散。大部分瘀青在數天到一週內會自行消退。若瘀青範圍持續擴大、疼痛劇烈或伴隨發熱等異常情況,應及時就醫。

Q4: 為何有些人打完針會暈針?按壓有幫助嗎?

A4: 暈針(血管迷走神經性昏厥)是一種身體對疼痛、壓力或焦慮的過度反應,導致心率變慢、血管擴張,血液流向大腦減少,引起頭暈、噁心甚至昏厥。按壓本身對預防暈針沒有直接幫助,但保持鎮定、深呼吸、分散注意力,或在注射後坐著休息片刻,可以幫助減輕焦慮,降低暈針的風險。如果發生暈針,應立即躺平並抬高雙腳。

Q5: 按壓後我可以立刻活動嗎?

A5: 一般而言,在確認止血後,您可以進行日常活動。但建議在注射後數小時內,避免對注射部位進行劇烈摩擦、撞擊或提重物等可能增加局部壓力的活動,以免再次出血或影響癒合。例如,抽血後當天避免用抽血手臂提重物。