1918年發生什麼事:一個轉捩點的全球大事記

Table of Contents

1918年發生什麼事?全球歷史的關鍵轉捩點

1918年,這個年份在人類歷史上扮演著極為關鍵的角色,是許多重大事件的匯聚點,不僅標誌著一場世界大戰的終結,更埋下了影響深遠的社會、政治和醫學變革的種子。當我們回顧「1918年發生什麼事」這個問題時,會發現它遠不只是一個時間點,更是一個舊時代崩解、新時代萌芽的縮影。

這一年,全球正經歷著前所未有的動盪與挑戰。第一次世界大戰進入尾聲,但其殘酷性卻達到了頂峰;與此同時,一場被稱為「西班牙流感」的致命大流行病席捲全球,其殺傷力甚至超過了戰爭本身。帝國的瓦解、新興國家的誕生、社會制度的變革,都使得1918年成為一個充滿痛苦、犧牲,但也蘊含希望與轉型的年份。

第一次世界大戰的終結與影響

歐洲戰場的最後衝刺:春季攻勢與百日攻勢

在1918年初,第一次世界大戰已進入第四個年頭,各參戰國都已精疲力盡。德國在東線擊敗俄國並簽訂《布列斯特-立陶夫斯克條約》後,將大量兵力調往西線,發動了其最後的、也是最猛烈的攻勢——「春季攻勢」(Spring Offensive),又稱「皇帝會戰」。從3月到7月,德軍試圖在美軍大量抵達歐洲之前,一舉擊潰協約國聯軍,但最終因補給困難、兵力耗竭和聯軍的頑強抵抗而失敗。

德軍攻勢的失敗為協約國聯軍提供了反攻的機會。從8月8日的亞眠戰役(Battle of Amiens)開始,協約國發起了「百日攻勢」(Hundred Days Offensive)。這是一系列協同作戰的進攻,包括美軍在聖米耶爾(Saint-Mihiel)和默茲-阿爾貢(Meuse-Argonne)地區的戰役、英軍和法國軍隊的持續推進。在這些攻勢中,盟軍運用了坦克、飛機和步兵的協同作戰,取得了決定性的勝利,使得德軍全面潰敗,迫使其逐步撤退。

帝國的瓦解與停戰協定

隨著戰事走向膠著,同盟國陣營內部也開始崩潰。保加利亞於9月29日率先簽署停戰協定;奧斯曼帝國在亞倫比將軍的進攻下於10月30日投降;奧匈帝國則在內部民族獨立運動的壓力下,於11月3日簽署停戰協定,並隨後解體為多個獨立國家。

面對內外交困,德國國內爆發了「基爾港水兵起義」(Kiel Mutiny),隨後演變成全國性的革命。德皇威廉二世於11月9日被迫退位並流亡荷蘭,德意志帝國宣告終結,共和國成立。新成立的德國政府於1918年11月11日在法國貢比涅森林的雷通德列車廂中,與協約國簽署了《康邊停戰協定》(Armistice of Compiègne),正式宣告第一次世界大戰的結束。上午11時,槍聲停息,人類歷史上最慘烈的一場戰爭畫上了句號。

「這不只是一場戰爭的結束,更是一個時代的終結。許多古老的帝國灰飛煙滅,新的政治版圖和意識形態正在形成。」

西班牙流感的全球大流行

起源與驚人的傳播速度

在第一次世界大戰的陰影下,一場更為致命的全球性災難正在無聲無息地蔓延——「西班牙流感」(Spanish Flu)。儘管得名「西班牙流感」,但其起源地至今仍有爭議,普遍認為可能源於美國堪薩斯州的一個軍事基地,或法國、中國等地。然而,由於戰爭時期各國對新聞的審查,只有中立國西班牙對此疫情進行了廣泛報導,因此得名。

1918年初,第一波疫情相對溫和,但到了夏季,病毒發生變異,第二波疫情於秋季爆發,其致死率和傳播速度達到了令人震驚的程度。尤其是在9月至11月期間,全球範圍內死亡人數急劇攀升。戰爭期間的部隊調動、士兵集中營、物資運輸船隻等都成為病毒迅速傳播的超級傳播者。

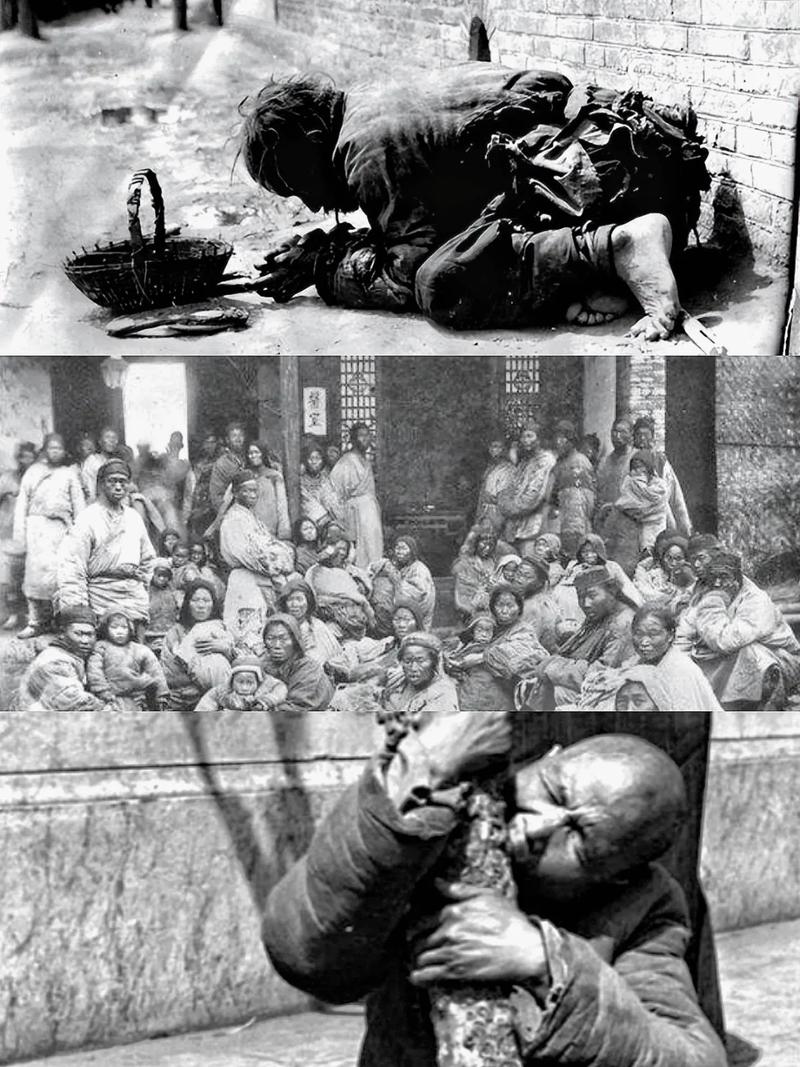

致命性與社會衝擊

西班牙流感病毒的獨特之處在於,它對20至40歲的青壯年殺傷力尤其強大,而非通常流感影響的老幼群體。這是因為年輕人強大的免疫系統,在病毒感染後產生了「細胞因子風暴」(Cytokine Storm),導致自身免疫系統對肺部造成了毀滅性損害。

據估計,全球約有5億人感染了西班牙流感,佔當時世界人口的三分之一。死亡人數的估計則從2千萬到1億人不等,遠超第一次世界大戰的死亡人數。許多城市陷入癱瘓,學校、商店關閉,公共交通停運,醫療系統不堪重負。屍體堆積如山,殯儀館無法處理,甚至需要挖掘大規模的集體墳墓。

這場大流行對戰爭的進程也產生了影響,許多部隊因流感而減員,物資生產也受到阻礙。它深刻改變了人們的生活方式,促使公共衛生意識的提升,並推動了醫學研究的發展,儘管當時對病毒的認識還非常有限。

俄羅斯與東歐的劇變

布列斯特-立陶夫斯克條約與內戰

1918年對俄羅斯而言,也是充滿動盪的一年。在布爾什維克掌權後,列寧為了兌現其「和平」承諾,於1918年3月3日與同盟國簽署了《布列斯特-立陶夫斯克條約》(Treaty of Brest-Litovsk)。這是一項極為嚴苛的條約,俄羅斯被迫放棄了大量領土,包括波蘭、芬蘭、波羅的海三國、烏克蘭和高加索部分地區,損失了近四分之一的人口和大部分工業、農業資源。此舉雖然使俄羅斯退出了第一次世界大戰,卻激化了國內矛盾,加劇了隨後長達數年的俄羅斯內戰。

帝俄皇室的命運

在內戰期間,布爾什維克對前沙皇尼古拉二世及其家族的處理成為焦點。1918年7月17日凌晨,被囚禁在葉卡捷琳堡的沙皇尼古拉二世、皇后亞歷山德拉、四位公主(奧爾加、塔季揚娜、瑪麗亞、阿納斯塔西婭)和皇太子阿列克謝,以及他們的隨從和醫生,被布爾什維克秘密警察處決。這標誌著羅曼諾夫王朝統治俄羅斯三百多年的徹底終結,也為俄羅斯歷史寫下了血腥的一頁。

新興國家與邊界重劃

第一次世界大戰的結束和舊帝國(尤其是奧匈帝國、奧斯曼帝國和俄羅斯帝國)的瓦解,使得中東歐地區的政治版圖發生了翻天覆地的變化。1918年,許多新的獨立國家應運而生:

- 波蘭:在被瓜分超過一個世紀後,於1918年11月11日正式恢復獨立。

- 捷克斯洛伐克:於1918年10月28日宣告成立,脫離奧匈帝國。

- 南斯拉夫王國(後來的南斯拉夫):在塞爾維亞的基礎上,於1918年12月1日成立「塞爾維亞人、克羅埃西亞人和斯洛維尼亞人王國」。

- 芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛:這些國家利用俄國革命的混亂紛紛獨立。

這些新興國家的建立,重塑了歐洲的地緣政治格局,但也為日後的民族衝突和邊界爭端埋下了伏筆。

其他重要事件與長期影響

女性投票權的進展

儘管戰爭帶來了無盡的苦難,但也加速了社會變革的步伐。在許多國家,女性在戰爭期間承擔了大量男性離開後的勞動空缺,為社會做出了巨大貢獻,這使得女性在爭取政治權利方面獲得了更多支持。1918年,英國、加拿大等國相繼立法賦予部分或全部女性投票權,這標誌著全球女性平權運動的重要里程碑。

經濟與社會變革的開端

戰爭結束後,全球經濟面臨從戰時生產向和平時期轉型的巨大挑戰。雖然戰後的經濟復甦伴隨著混亂和失業,但大規模的重建和新技術的應用也為後來的「咆哮的二十年代」(Roaring Twenties)奠定了基礎。社會結構也因戰爭而改變,傳統的階級觀念受到衝擊,對福利保障、公共健康和教育的重視程度逐漸提升。

為下一個十年奠定基礎

1918年所發生的一切,無疑深刻地影響了接下來的十年乃至更長遠的未來。第一次世界大戰的結束並未帶來真正的和平,戰勝國與戰敗國之間的矛盾、新興國家內部民族問題的激化,以及西班牙流感對社會心理的深遠影響,都為第二次世界大戰的爆發、大蕭條以及未來世界格局的演變埋下了伏筆。這一年,是全球歷史上一個不可磨滅的轉捩點,它終結了舊時代,也開啟了全新的篇章。

常見問題(FAQ)

如何評價1918年在第一次世界大戰中的關鍵作用?

1918年是第一次世界大戰的終結之年。德軍在春季攻勢中的最後一搏失敗後,盟軍發動了百日攻勢,徹底擊潰了德軍,導致同盟國陣營瓦解。這一年11月11日《康邊停戰協定》的簽署,標誌著這場歷時四年的全球衝突正式畫上句號。

為何西班牙流感在1918年如此致命,甚至超過了戰爭?

西班牙流感之所以致命,原因有幾個:病毒在秋季變異為高致死率的H1N1毒株;其獨特之處在於對青壯年群體殺傷力極強,造成「細胞因子風暴」;以及戰爭時期士兵大規模集結、流動,醫療資源匱乏,缺乏有效的治療和預防措施,導致病毒在全球範圍內迅速且不受控制地傳播。

1918年為何會出現如此多的新興國家?它們是如何形成的?

新興國家的出現主要源於第一次世界大戰中奧匈帝國、奧斯曼帝國、德意志帝國和俄羅斯帝國的瓦解。這些帝國在戰敗或內部革命後解體,其境內的民族群體紛紛尋求獨立,在民族自決原則的推動下,波蘭、捷克斯洛伐克、南斯拉夫以及波羅的海三國等得以重建或建立。

如何在1918年的動盪中看到希望或積極的變化?

儘管1918年充滿災難,但它也孕育著積極的變化。戰爭的結束促使國際社會開始思考建立更有效的和平機制(如國聯的成立);女性在社會和政治權利上取得了重大進展(如投票權的獲得);公共衛生意識有所提升,為日後的醫學發展提供了教訓。這一年雖是舊世界的終結,卻也為新秩序和社會進步奠定了基礎。