鼠婦多久會生:從交配到孵化,最完整的鼠婦繁殖週期解析

Table of Contents

鼠婦多久會生:從交配到孵化,最完整的鼠婦繁殖週期解析

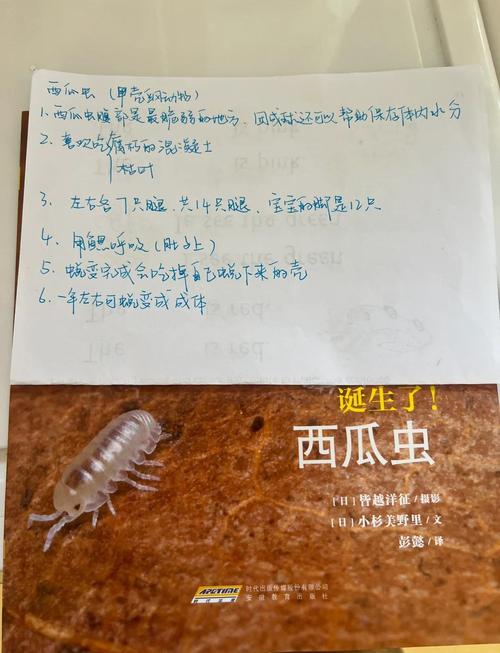

鼠婦,這種常見於潮濕陰暗角落的小生物,常因其獨特的習性和甲殼外觀被誤認為昆蟲,但實際上牠們屬於甲殼綱等足目,與蝦蟹是近親。許多對自然生態有興趣的讀者,或是飼養鼠婦作為寵物的愛好者,最常提出的問題之一便是:「鼠婦多久會生?」這個問題看似簡單,但其背後涉及的鼠婦繁殖週期卻是一個精密且受多重因素影響的複雜過程。本文將深入解析鼠婦從交配到幼體誕生的每一個階段,並探討影響其繁殖速度的關鍵因素,為您提供最詳盡的解答。

鼠婦的繁殖特性:為何牠們如此特別?

在深入探討繁殖週期之前,我們必須了解鼠婦繁殖機制的一個獨特之處:牠們並非直接產卵,而是擁有一個稱為「育兒袋」(Marsupium)的結構。這個育兒袋位於雌性鼠婦的腹部下方,由專門的板狀結構(oostegites)形成,用於保護受精卵並提供孵化所需的水分和環境。這與許多陸生昆蟲的直接產卵方式大相徑庭,也正是鼠婦作為甲殼動物的典型特徵。

由於育兒袋的存在,我們通常所說的「鼠婦生寶寶」實際上是指幼體從育兒袋中孵化並爬出來的過程,而不是傳統意義上的「生產」。因此,當我們問「鼠婦多久會生」時,真正想知道的是受精卵在育兒袋中發育成熟所需的時間,也就是牠們的「懷孕期」或「孵化期」。

鼠婦的交配與受精過程

鼠婦的繁殖週期始於交配。這通常發生在雌性鼠婦剛剛經歷過一次脫殼之後。脫殼後的鼠婦身體較為柔軟,也更容易接受雄性的接近。

- 交配時機: 雌性鼠婦在脫殼後約數小時內,體表硬化之前,會散發出特定的費洛蒙,吸引雄性。

- 交配方式: 雄性鼠婦會爬到雌性背上,利用其前足抱住雌性,並彎曲身體將精子傳送至雌性生殖孔。這個過程可能持續數分鐘到數小時。

- 精子儲存: 雌性鼠婦能夠儲存精子,這意味著一次成功的交配可能使其在未來數個月內,即使沒有再次與雄性交配,也能夠多次受精並產下後代。

一旦受精完成,雌性鼠婦的卵巢中的卵細胞便會開始發育。這些卵細胞在成熟後,會從卵巢經由輸卵管移動至位於其腹部下方的育兒袋中。這標誌著鼠婦「懷孕」階段的開始。

關鍵階段:卵的形成與育兒袋內的孕育

這正是「鼠婦多久會生」這個問題的核心解答所在。受精卵進入育兒袋後,會在育兒袋內進行胚胎發育,直至孵化成幼體。這個過程所需的時間會受到多種因素的影響,但有一個大致的範圍:

鼠婦的「懷孕期」或「孵化期」

通常,從受精卵進入育兒袋到幼體孵化,這個過程大約需要20到30天。在理想的環境條件下,某些品種的鼠婦可能縮短至15天,而在不利的條件下,則可能延長到40天甚至更久。

「育兒袋不僅提供物理上的保護,還能維持穩定的濕度,這是卵成功孵化不可或缺的條件。雌性鼠婦會通過控制育兒袋的開合,來調節內部環境,確保幼體得到最佳的發育條件。」

在這個育兒袋中的孕育期間,卵會從單細胞狀態逐漸發育成形,形成具有小鼠婦輪廓的幼體。透過仔細觀察,有時可以看到育兒袋中卵或幼體的微小運動。

鼠婦寶寶的誕生:從育兒袋到獨立生活

當育兒袋中的幼體完全發育成熟後,牠們就會從育兒袋中爬出來,正式「誕生」。這些剛孵化的幼體通常被稱為「Maneas」,它們的體型非常微小,通常只有幾毫米長,顏色也比較淺,呈乳白色或半透明狀。

- 出生數量: 每次繁殖可產下20到200隻甚至更多的幼體,具體數量取決於鼠婦的品種、體型大小、年齡以及環境條件。體型較大的雌性鼠婦通常能產下更多的後代。

- 初期生長: 剛孵化的幼體在離開育兒袋後,還會經歷幾次脫殼。牠們的身體會逐漸硬化,顏色也會加深,最終成為與成年鼠婦相似的縮小版。

- 獨立生活: 鼠婦幼體一出生就具備獨立覓食和活動的能力,儘管一開始可能較為脆弱,但牠們很快就能融入周圍的環境。

影響鼠婦繁殖週期的關鍵因素

鼠婦的繁殖速度和成功率受到多方面環境因素的影響,理解這些因素對於飼養者來說至關重要。

環境溫度

環境溫度

溫度是影響鼠婦繁殖速度最重要的因素之一。

- 最佳溫度: 大多數鼠婦品種在攝氏20-25度(華氏68-77度)的溫暖環境下繁殖最為活躍和迅速。

- 低溫影響: 溫度過低會顯著減緩牠們的新陳代謝,導致繁殖活動減少,育兒袋內的孵化時間延長。在寒冷冬季,鼠婦甚至可能完全停止繁殖。

- 高溫影響: 過高的溫度則可能導致脫水和壓力,反而不利於繁殖,甚至可能導致卵或幼體死亡。

環境濕度

環境濕度

作為甲殼動物,鼠婦對濕度有很高的要求,尤其是在繁殖期間。

- 必要性: 育兒袋內的卵需要持續的濕潤環境才能正常發育。若濕度不足,卵會因乾燥而停止發育甚至死亡。

- 最佳濕度: 建議維持70-90%的相對濕度。這通常可以通過提供濕潤的底材(如椰土、泥炭蘚)、腐木或定期噴霧來實現。

- 濕度過低: 可能導致雌性鼠婦停止繁殖,或育兒袋內的卵無法正常孵化。

食物來源與營養

食物來源與營養

充足且均衡的營養對於雌性鼠婦的健康和繁殖能力至關重要。

- 鈣質: 鼠婦的甲殼主要由碳酸鈣構成,繁殖時需要大量的鈣質來形成卵殼和幼體的骨骼。缺乏鈣質會影響繁殖成功率和後代健康。可提供蛋殼、墨魚骨或專用鈣粉。

- 蛋白質: 適量的蛋白質有助於雌性恢復脫殼和繁殖所消耗的能量。可提供腐爛的木頭、落葉、植物殘骸,以及少量高蛋白食物如煮熟的蔬菜、魚飼料等。

- 多樣性: 提供多樣化的食物,確保牠們攝取到全面的營養。

個體健康與年齡

個體健康與年齡

健康的鼠婦才會有較好的繁殖能力。

- 健康狀況: 患病或身體虛弱的鼠婦繁殖能力會下降,甚至停止繁殖。

- 年齡: 鼠婦通常在達到性成熟後開始繁殖,並在壯年期(約6-18個月大)達到繁殖高峰。年邁的鼠婦繁殖能力會逐漸衰退。

群體密度

群體密度

過高的群體密度可能導致資源競爭加劇,增加壓力和疾病傳播的風險,從而影響繁殖。保持適當的飼養密度有利於鼠婦的整體健康和繁殖成功率。

鼠婦繁殖的頻率與壽命

了解了單次繁殖所需的時間,那麼鼠婦一年內可以繁殖多少次呢?

- 繁殖頻率: 在理想的環境條件下,雌性鼠婦在性成熟後,一年內可以繁殖數次,有些種類甚至可以每隔一個月左右就進行一次繁殖。這使得鼠婦在適宜的環境中,族群數量能夠迅速增長。由於精子儲存的特性,雌性可能在一次交配後,連續進行多次繁殖。

- 繁殖週期長短: 每次繁殖的間隔時間取決於上次繁殖消耗的能量恢復情況,以及下一次脫殼和卵子成熟的速度。

- 壽命: 大多數常見的鼠婦品種壽命約為1-3年,少數大型品種可能活得更久。在牠們的壽命內,雌性鼠婦能夠貢獻多批後代。

總結

總而言之,「鼠婦多久會生」這個問題的答案是一個動態的範圍,大約在20到30天之間,但具體時間會因品種、溫度、濕度、食物和個體健康狀況等因素而異。牠們獨特的育兒袋孵化方式,確保了幼體在相對安全的環境中成長。理解並提供適宜的環境,是成功繁殖鼠婦的關鍵。從交配到幼體獨立,鼠婦的繁殖週期展現了生命在適應環境方面的巧妙與韌性。對於飼養者而言,觀察和提供這些微小生物所需的條件,不僅能幫助牠們繁衍,也能讓我們更深入地體會大自然的奧秘。

常見問題 (FAQ)

為何我的鼠婦都沒有生小寶寶?

如果您的鼠婦沒有繁殖,最常見的原因可能是環境條件不適宜。請檢查飼養箱內的溫度、濕度是否在最佳範圍內(20-25°C,70-90%濕度),以及是否有提供足夠且富含鈣質和蛋白質的食物來源。此外,群體中是否有足夠的雄性和雌性,以及鼠婦是否已達性成熟年齡,也可能是影響因素。

如何知道鼠婦是不是懷孕了?

雌性鼠婦懷孕時,牠們腹部下方的育兒袋(marsupium)會明顯膨脹變大。仔細觀察時,有時甚至能透過半透明的育兒袋,看到裡面微小的卵或幼體。這個育兒袋會呈現一個明顯的凸起,顏色可能略淺或與身體顏色不同。

鼠婦一次會生多少隻小寶寶?

鼠婦一次繁殖的幼體數量差異很大,通常從20到200隻不等,甚至有些大型品種可能更多。具體數量取決於雌性鼠婦的品種、體型大小、年齡以及其健康狀況和所獲得的營養。體型越大、營養越充足的雌性,通常能產下更多的後代。

鼠婦寶寶要多久才能長大?

鼠婦寶寶(Maneas)在離開育兒袋後,需要經過數次脫殼才能逐漸長大並達到性成熟。這個過程通常需要數個月(約3-6個月),具體時間因品種和環境條件而異。在溫暖濕潤且食物充足的環境中,牠們會更快地成長。一旦達到性成熟,牠們就能開始自己的繁殖週期。

為何鼠婦的育兒袋如此重要?

鼠婦的育兒袋(marsupium)對其繁殖成功至關重要,因為它為卵和剛孵化的幼體提供了物理保護,免受捕食者和惡劣環境的侵害。更重要的是,育兒袋能夠維持穩定的濕度,防止卵因乾燥而死亡,這是陸生甲殼動物適應陸地生活的重要演化特徵。它相當於一個移動的、受保護的孵化器。