鼎是指事嗎?從古文字學深度剖析「鼎」字的造字奧秘

欸,你是不是也跟我一樣,在學習漢字的時候,常常會對某些字的歸類感到好奇,甚至有點困惑呢?前幾天,有位朋友問我:「老師,那個『鼎』字,看起來好像在指一件很重要的東西,它是不是指事字啊?」這個問題一拋出來,我腦海裡馬上浮現了許多古文字的形貌,也引發了我想跟大家聊聊「鼎」字造字奧秘的念頭。說真的,漢字的博大精深就在於此,每個字背後都藏著一段故事,一份遠古先民的智慧。那麼,關於「鼎」字是不是指事字這個問題,我直接先給出答案:「鼎」字,從其造字本義和演變來看,主要歸屬於「象形字」的範疇,而非典型的「指事字」。

是不是覺得有點意外?別急,我們今天就來好好解開這個謎團,從古文字學的角度,一起深度探索「鼎」字為什麼是象形,而不是指事,還有它背後那些你可能不知道的文化意涵,包準讓你對漢字的理解更上一層樓!

Table of Contents

揭開漢字分類的面紗:什麼是「六書」?

要搞清楚「鼎」字的屬性,我們首先得回顧一下漢字的造字原則,也就是大家常聽到的「六書」。這「六書」並不是指造字的方法有六種,而是對漢字構造和使用方式的六種歸納和分析。它們分別是:

- 象形 (Xiàngxíng):描繪具體事物的形狀,像是畫圖一樣,比如「日」像太陽、「月」像月亮、「山」像山峰。這類字一看就能聯想到它所代表的實物。

- 指事 (Zhǐshì):用抽象的符號或在象形字的基礎上添加標示,來表示一個抽象的概念、動作或位置。它不像象形字那樣具體,而是透過「指點」來表達意義。舉個例子,「上」字,就是在基準線(一)的上方加一短豎(|),表示「上方」;「下」字則是在基準線下方加一短豎,表示「下方」。還有「本」,在「木」字下方加一橫,表示樹根、樹的根本。

- 會意 (Huìyì):把兩個或兩個以上的獨體字組合起來,通過它們的意義組合來表達一個新的意義。例如「休」字,是「人」和「木」的組合,表示人靠著樹休息;「明」字是「日」和「月」的組合,表示光明。

- 形聲 (Xíngshēng):由表示意義的「形符」和表示讀音的「聲符」組合而成。這是漢字裡數量最多的一種造字方式,佔了九成以上。例如「河」字,左邊的「氵」是形符,表示與水有關;右邊的「可」是聲符,表示讀音。

- 轉注 (Zhuǎnzhù):這種造字法比較複雜,指的是意義相關的字可以互相訓釋,像是「老」和「考」在古時候有相似的意義,可以互相解釋。

- 假借 (Jiǎjiè):本來沒有這個字,借用一個同音字來表示這個意義。例如「來」字,本義是麥子,後來被借用來表示「往來」的「來」。

在「六書」當中,象形和指事是最為基礎和直接的造字方法,它們直接從形狀或符號來表達意義。而「鼎」字的歸類之爭,主要就發生在這兩者之間,對不對?

「鼎」:為何是象形字而非指事字?

現在,讓我們把焦點拉回到今天的主角「鼎」字身上。要判斷一個字是象形還是指事,最關鍵的就是看它的「原初形貌」和「造字本義」。

追溯「鼎」字的古老形貌

我們不妨看看「鼎」字在甲骨文、金文等古文字中的樣子,哇,這也太神奇了吧!

-

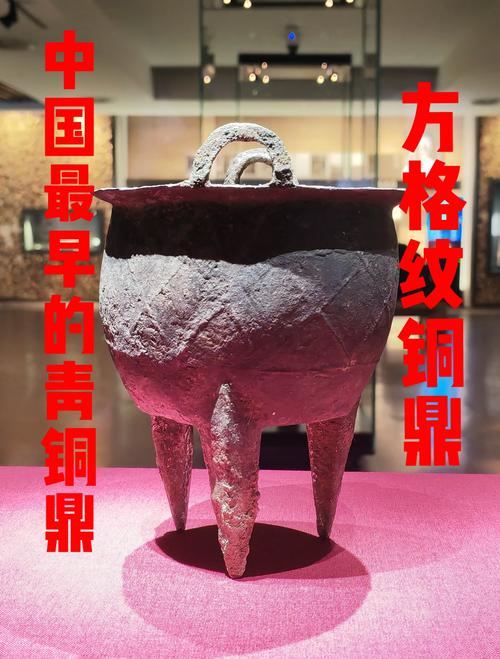

甲骨文與金文的「鼎」:在中國商周時期的甲骨文和金文中,「鼎」字真的是栩栩如生!它被描繪成一個器物,有著圓鼓鼓的腹部、三隻粗壯的足(有些是四足,但三足更常見),以及兩隻用於搬運的耳。有些字形甚至還會描繪出它盛裝食物或水時的開口部分,整個就是一個縮小版的青銅鼎形象。你看看,這根本就是把一個「鼎」直接畫下來了嘛!

(由於AI無法直接繪圖或顯示圖片,請讀者自行想像或搜尋「鼎 甲骨文」、「鼎 金文」圖片,你會驚訝於其相似度。)

- 高度具象化的描繪:象形字最大的特點就是「具象化」,它直接「畫」出了一個具體的事物。而「鼎」字無論在甲骨文還是金文,都清晰地呈現出器物的實體特徵:三足而立、兩耳突出、腹部渾圓。這就是最典型的象形字的表現形式啊!它並不是用抽象的符號去「指點」一個概念,而是直接「描繪」了一個實物。

為什麼它不是指事字?

我們前面說過,指事字通常是通過「指示性符號」來表達抽象概念。如果「鼎」是指事字,那麼它應該是透過某些符號來表達「器物的重要性」、「權力」或「穩定」這些概念,而不是直接畫出鼎的形狀。

- 指事字的抽象性:回顧一下「上」、「下」、「本」、「末」這些指事字,它們的共通點是利用簡單的筆畫,加上指示性的標記來表達「位置」、「方向」或「特徵」等抽象概念。這些概念是無法被「畫」出來的,只能被「指」出來。

- 「鼎」字的實體性:然而,「鼎」字卻是實實在在的器物。古人要表達「鼎」這個字,最直接、最自然的方式就是把它畫出來。這與指事字那種「只可意會不可言傳」的抽象表達方式是截然不同的。雖然鼎在文化中確實代表了權力、地位等抽象意義,但那是它作為器物所延伸出的文化內涵,並非其「造字」時的本義或方法。它的造字本義,就是那個擺在家裡、宗廟裡,或是祭祀時用的「鼎」本身。

- 我的經驗與看法:從我對古文字研究的經驗來看,判斷一個字是象形還是指事,關鍵就在於那個字所表達的內容是否具有「可繪性」。如果能直接畫出來,且古文字形體也確實是描繪性的,那它八九不離十就是象形字。像「鼎」這樣,歷代字形都清晰呈現器物外貌的,歸為象形字是毫無疑問的。學界普遍也將「鼎」字視為典型的象形字。

所以,儘管現代漢語中的「鼎」字形體經過了簡化和規範,不再那麼像鼎的實物,但它的造字源頭卻是完完全全的「象形」。這也是為什麼我們學習漢字,追溯字源會如此有趣且重要,因為它能幫助我們理解字的本義,以及漢字系統的邏輯。

「鼎」字在中國文化中的深遠影響與意義拓展

雖然「鼎」字本身是象形字,但它所代表的器物在中國文化中卻承載了無數的抽象意義,這也可能是許多人會誤以為它是指事字的原因之一。我們不妨來聊聊這些文化意涵,這部分可是非常精彩的!

權力與地位的象徵

你知道嗎,在古代中國,鼎可不是一般的鍋碗瓢盆喔!它可是國家政權和統治者地位的象徵。例如,「一言九鼎」就形容說話很有分量,有絕對的權威性;「問鼎中原」則是指爭奪天下政權。夏商周三代,鼎不僅是用來烹煮食物的禮器,更是祭祀天地祖先、宴饗賓客的重要禮器。擁有鼎的數量和形制,直接反映了使用者的身份等級和權力大小。九鼎更是傳說中大禹所鑄,象徵九州,是王權的最高標誌。

穩定與威嚴的意涵

鼎,通常是三足或四足,立於大地之上,給人一種穩重、堅不可摧的感覺。所以,「鼎盛」用來形容事物發展到最繁榮、最強盛的時期,就像鼎一樣穩固而興盛。這種穩定感,也從器物的物理屬性延伸到了抽象概念上。

團結與和諧的寓意

鼎作為禮器,也常常用於宗族、部落的聚會和祭祀活動。大家圍繞著鼎,分享祭品,象徵著族群的團結和諧。在《左傳》中就有「協和萬邦」之說,而鼎在其中扮演了維繫秩序與和諧的角色。

是不是覺得很豐富?一個簡單的字,背後卻承載了如此厚重的歷史和文化,這也是漢字的魅力所在。理解了這些,我們就不難明白,為什麼「鼎」這個字在現代語境中會給人一種「重要」或「權威」的感覺,但這份意義是基於其所代表的「器物」本身所衍生的,而不是造字時就用抽象符號「指」出來的。

常見相關問題與深度解答

聊了這麼多,我相信你對「鼎」字的造字歸類應該是清楚了。不過,關於漢字的六書分類,大家可能還會有一些疑問。下面我就來整理幾個常見的問題,並提供更詳細的解答,希望能幫你解惑。

Q1:六書的分類標準到底是什麼?是不是很難判斷?

六書的分類標準,主要是依據漢字的「造字方式」和「使用方法」來劃分的。簡單來說,就是這個字是怎麼「生」出來的,以及它是怎麼「用」的。

判斷一個字屬於哪一類,確實有時候會有些難度,因為漢字的演變非常複雜,有些字可能經歷了多次的形體變化和意義引申。而且,有些字可能兼具多種造字原則的特點。例如,有些形聲字,它的形符本身也具有象形或會意的特點。甚至有學者提出「六書說」其實是「四體二用」,即象形、指事、會意、形聲是造字之法,而轉注、假借是漢字的使用之法。不過,我們在初學和一般理解上,還是將其統稱為六種。要精確判斷,通常需要借助《說文解字》等古文字學工具書,並了解該字在甲骨文、金文等早期字形中的形態和意義,這樣才能追溯其「本義」和「原初造字法」。這就像是查戶口一樣,要找到最早的那個源頭。

Q2:為什麼有些字很難歸類?有沒有什麼特別複雜的例子?

是的,有些字確實很難明確歸類,這主要有幾個原因:

首先,漢字的歷史太悠久了,有些字的原始形體和本義已經模糊不清,或者經歷了多次的訛變,使得後人難以追溯。其次,有些字的造字本身就結合了多種方式。例如,有些字看起來像是會意,但仔細分析,可能也帶有形聲的成分。最典型的例子就是「亦」字,在古文字中,它像一個人腋下有兩個點,表示腋窩。這顯然是指事字,因為它是透過標記來指示一個身體部位。但如果我們只看現代字形,就難以聯想到這種指事意味了。再比如「采」字,甲骨文像手在樹上採摘果實,這既有象形的成分(樹、手),又有會意的意味(採摘這個動作)。所以,對於這類字,古文字學家有時會根據其主要特徵或演變過程來判斷其歸屬。

Q3:除了「鼎」,還有哪些字容易被誤會是指事字?

除了「鼎」之外,還有一些字也常常讓人搞不清楚到底是象形還是指事。其中一個很常見的例子就是「甘」字。

很多人可能會覺得「甘」字是用一個橫線或點來表示味道的甜美,好像是指事。但其實,根據古文字學家的研究,「甘」字在甲骨文、金文中的形狀,是描繪一個「口中含物」或「舌頭感覺到甜味」的形象。它更像是用繪畫的方式來表現舌頭在品嚐食物時的感受,或者口中含著甜美的東西。所以,「甘」字也常常被歸類為象形字(或準象形字),因為它嘗試用具體的形狀來描繪一個感官體驗,而非完全抽象的指示。當然,這類字的界線確實比較模糊,但也正說明了漢字造字的靈活性和複雜性。

Q4:學習古文字對理解現代漢字有什麼幫助?

學習古文字,簡直就是一趟穿越時光的漢字深度之旅啊!它的幫助真的非常大:

- 深入理解字義本源:現代漢字經過簡化和規範,很多時候已經看不出原本的形狀和意義了。但只要追溯到甲骨文、金文,你會發現許多字的意義瞬間變得豁然開朗。例如,「看」這個字,繁體字是「看」,上面是「手」,下面是「目」,表示用手遮在眼睛上方遠眺,是不是很生動?這就是會意。理解了字源,你就能更深刻地把握字的內涵,而不是死記硬背。

- 增強漢字的趣味性:當你了解每個字背後的故事、演變過程,會發現漢字不再是枯燥的符號,而是一個個鮮活的生命。你會發現漢字的美感,以及古人的智慧,學習起來也會更有動力。

- 提升語文素養和表達能力:對字義的精準理解,能幫助你在寫作和表達時,選擇更恰當的詞語,使你的語言更具穿透力和感染力。同時,也能幫助你更好地理解古籍文獻。

- 體會文化傳承的脈絡:漢字是中華文化的重要載體,每個字都凝聚著歷史和文化的精髓。透過學習古文字,你能更直觀地感受到中華文明的博大精深和源遠流長。

Q5:鼎在中國文化中除了是器具,還有哪些象徵意義?

鼎在中國文化中的象徵意義,真的非常豐富,它遠遠超出了單純的器具範疇。除了我們前面提到的權力、地位、穩定、團結之外,它還有以下幾層深遠的意涵:

- 國家與疆域的象徵:傳說大禹治水成功後,收集九州進貢的青銅鑄造了九鼎,將全國劃分為九州,每州一鼎,鑄上該州的地理風物。這九鼎就成了國家統治權的象徵,也是國家統一和疆域劃分的標誌。所以,「定鼎」就意味著建立政權,穩定天下。

- 法律與秩序的維護:春秋時期,一些諸侯國會在鼎上鑄刻法律條文,稱為「鑄刑書」。這些鑄刻在青銅鼎上的法律條文,具有極高的權威性和穩定性,是公開且不可輕易更改的,代表了法律的莊嚴和秩序的確立。

- 祭祀與神聖的連結:鼎作為重要的禮器,在祭祀天地神靈和祖先的活動中佔據核心地位。它不僅是用來烹煮祭品的,更是人與神溝通的媒介,承載著人們對上天的敬畏和對祖先的懷念。這種神聖性,使得鼎具有了超凡脫俗的意義。

- 文化與精神的傳承:從夏商周到秦漢,鼎的形制和紋飾不斷演變,承載了不同時代的審美觀念和工藝水平。它不僅是物質遺產,更是精神符號,見證了中華文明的發展歷程,成為後世追溯歷史、傳承文化的重要載體。

你看,一個簡簡單單的「鼎」字,一個看起來很厚重的青銅器,竟然蘊含了這麼多層次的文化和精神意義。是不是覺得漢字的世界真是太迷人了?這也是我一直鼓勵大家,不要只是學習漢字的讀寫,更要深入了解它們背後的故事。因為,每一個漢字,都是中華文明的縮影,值得我們細細品味,慢慢探索。

希望今天這篇文章,能讓你對「鼎」字,乃至對整個漢字的造字邏輯,都有了更深刻的認識。下一次遇到漢字的奧秘,不妨也試著從古文字學的角度去思考,你一定會有意想不到的收穫!