鴨肉不能和什麼一起吃:深入解析鴨肉搭配禁忌與飲食宜忌

Table of Contents

前言:深入探索鴨肉的飲食智慧

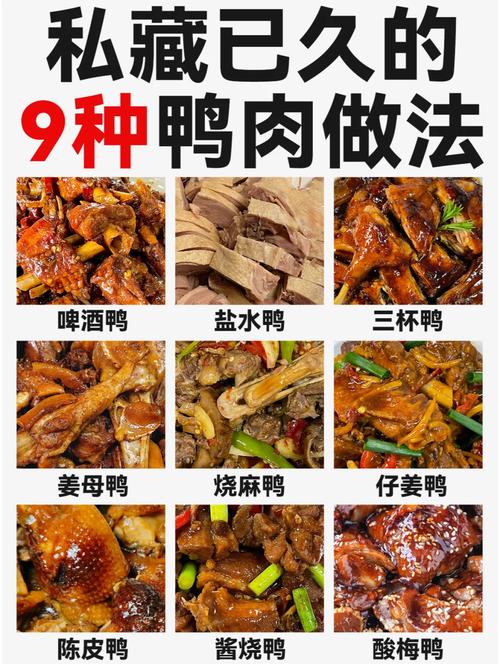

鴨肉,作為台灣飲食文化中不可或缺的一部分,無論是香氣撲鼻的烤鴨、滋補暖身的薑母鴨,還是清甜可口的鴨肉麵,都深受國人喜愛。鴨肉不僅風味獨特,其營養價值也相當豐富,含有優質蛋白質、多種維生素和礦物質。然而,在享受這美味佳餚的同時,許多人也常有疑問:鴨肉不能和什麼一起吃?網路上流傳著各種關於鴨肉搭配的禁忌,究竟哪些是真有其理,哪些又是坊間誤傳?

身為一個精通SEO的網站編輯,我們將透過這篇文章,從傳統中醫的「食物相剋」理論,到現代營養學的觀點,為您詳細解析鴨肉的飲食宜忌,幫助您避開潛在的飲食誤區,確保您能健康、安心地品嚐鴨肉的美味。我們的目標是讓這篇文章成為您查詢「鴨肉不能和什麼一起吃」時最權威、最詳盡的指南。

一、傳統中醫觀點下的鴨肉搭配禁忌

在中醫傳統理論中,食物不僅僅是提供能量的來源,更具有「性味」之分,不同食物的寒熱溫涼屬性、五味歸經各異。因此,若搭配不當,可能會引起身體不適,甚至影響健康。以下是一些傳統上認為鴨肉應避免與之同食的食物:

1. 鴨肉與鱉肉:恐生水腫或消化不良

- 傳統說法: 這是流傳最廣的「鴨肉不能和什麼一起吃」的經典組合之一。中醫認為鴨肉與鱉肉都屬於「寒涼」之品,且富含蛋白質。兩者同食,可能加重脾胃負擔,導致消化不良,甚至有說法指會引起身體浮腫或「陰虛內熱」者加重症狀。

- 現代觀點補充: 雖然現代醫學並無直接證據表明兩者同食會導致水腫,但兩者皆為高蛋白、較難消化的肉類。對於消化功能較弱的人群,同時攝入過多的這類食物確實可能引起腸胃不適,如腹脹、消化不良等。

2. 鴨肉與雞蛋:可能導致脾胃不適或痰濕

- 傳統說法: 有些古籍認為鴨肉與雞蛋同食,容易導致「滯氣」,即氣機不暢,進而引起腹脹、消化不良,甚至生「痰濕」。這主要是因為鴨肉和雞蛋都屬於滋補、高蛋白的食物,一同食用會增加消化道的負擔。

- 現代觀點補充: 從營養學角度看,鴨肉和雞蛋都是優質蛋白質的來源,並無直接的化學反應會產生毒性。但若一次性攝入過多蛋白質,確實可能對胃腸道造成壓力,尤其對於老年人或消化功能較弱者,應適量食用。

3. 鴨肉與李子:或致腹瀉、損傷脾胃

- 傳統說法: 李子味甘酸,性涼。古人認為李子與鴨肉同食,會損傷脾胃,導致腹瀉。尤其對於孕婦,更應避免此搭配。

- 現代觀點補充: 李子含有豐富的果酸,鴨肉則脂肪含量較高。酸性物質可能刺激胃酸分泌,而脂肪則較難消化。兩者同時大量食用,確實可能引起部分人腸胃不適,如胃酸過多、輕微腹瀉等。但並非絕對禁忌,關鍵在於攝取量。

4. 鴨肉與核桃:不易消化,或生濕熱

- 傳統說法: 核桃性溫,滋潤;鴨肉性涼。古時認為兩者搭配易生「濕熱」,或因滋膩不易消化。

- 現代觀點補充: 核桃富含油脂,鴨肉也含有較多脂肪。兩者同食確實可能增加食物的整體脂肪含量,對於腸胃功能不佳者,確實可能感覺油膩、不易消化。但對於健康人來說,適量食用並無大礙。

5. 鴨肉與楊梅:可能引起消化不良

- 傳統說法: 楊梅味酸性溫,有生津止渴之效。但若與鴨肉同食,有說法認為會引起消化不良,尤其對於胃酸過多者。

- 現代觀點補充: 楊梅富含果酸,可能與鴨肉中的蛋白質或脂肪反應,導致消化道不適。但同樣地,這並非絕對的毒性反應,而是對某些敏感體質而言可能產生不適。

二、現代營養學與健康考量下的鴨肉搭配建議

除了傳統中醫的觀點,從現代營養學角度來看,鴨肉的某些特性也提醒我們在搭配時應注意平衡,以避免增加身體負擔。

1. 高脂肪、油膩食物:增加消化負擔與心血管風險

- 鴨肉特性: 鴨肉,尤其是鴨皮,脂肪含量相對較高。雖然這些脂肪中不乏健康的不飽和脂肪酸,但過量攝取仍會增加熱量,並對消化系統造成負擔。

-

避免搭配:

- 肥肉、油炸食品: 如肥豬肉、炸雞、薯條等。這些食物本身脂肪含量就高,與鴨肉同食會使整餐的脂肪量飆升,極易導致消化不良、腹脹,長期如此更可能增加心血管疾病的風險。

- 奶油、起司等乳製品: 特別是在西式烹飪中,鴨肉搭配濃郁的奶油醬或起司,雖然風味濃郁,但會顯著提高餐點的總脂肪和熱量。

- 過量堅果: 雖然堅果是健康的脂肪來源,但若與鴨肉同時大量攝取,也可能因脂肪總量過高而感覺油膩、不易消化。

- 建議: 烹調鴨肉時,可適度去皮或瀝油。搭配餐點時,應選擇清爽、低脂的配菜。

2. 高嘌呤食物:痛風患者應特別留意

- 鴨肉特性: 鴨肉屬於中等嘌呤含量的肉類。嘌呤在體內代謝後會形成尿酸,若尿酸過高,容易誘發或加劇痛風。

-

避免搭配:

- 海鮮: 如蝦、蟹、貝類、沙丁魚、內臟等,這些食物屬於高嘌呤食物。

- 動物內臟: 肝、腎、腦等,嘌呤含量極高。

- 過量酒精: 尤其是啤酒,會加速尿酸生成並抑制其排泄。

- 建議: 痛風患者在食用鴨肉時,應避免同時攝取大量高嘌呤食物及酒精。控制總量,並搭配大量蔬菜和水分。

3. 咖啡因及鞣酸:可能影響營養吸收

- 鴨肉特性: 鴨肉富含鐵質和蛋白質。

-

避免搭配:

- 濃茶、咖啡: 這些飲品含有鞣酸或咖啡因,可能干擾鐵質和部分蛋白質的吸收。雖然影響程度有限,但對於貧血或腸胃敏感者,建議飯後隔一段時間再飲用。

- 柿子、未熟的番茄: 這些食物也含有鞣酸,若與高蛋白食物同食,理論上可能影響蛋白質消化或形成不溶性物質,但在日常飲食中,影響通常不大。

- 建議: 為了最大化鴨肉的營養吸收,飯後可選擇富含維生素C的水果(如柳橙、芭樂)幫助鐵質吸收,而非立即飲用濃茶或咖啡。

4. 對於特殊體質或健康狀況的人群

- 脾胃虛弱者: 鴨肉相對滋膩,脾胃功能較弱者(如消化不良、容易腹脹、腹瀉)應避免與其他難消化、油膩或生冷食物同食,以免加重脾胃負擔。

- 高血壓、高血脂、心血管疾病患者: 應控制鴨肉的攝取量,尤其是帶皮鴨肉。烹調方式應以清蒸、滷製為主,避免油炸或過於油膩的烹飪方式。同時避免與高膽固醇、高飽和脂肪的食物同食。

- 感冒發熱期間: 鴨肉性涼,且相對滋膩。在感冒發熱期間,身體消化功能較弱,不宜食用過於滋補或難消化的食物,以免加重病情。

三、鴨肉的健康搭配原則與烹飪建議

了解了「鴨肉不能和什麼一起吃」的潛在禁忌後,更重要的是學習如何健康、合理地搭配鴨肉,發揮其營養價值。

1. 最佳搭配:多樣化的蔬菜與膳食纖維

鴨肉與豐富的蔬菜搭配是極佳的選擇。蔬菜富含膳食纖維、維生素和礦物質,可以:

- 平衡油膩感: 膳食纖維能吸附部分脂肪,幫助消化,減少油膩感。

- 增加飽足感: 避免過量攝取肉類。

- 補充維生素與礦物質: 彌補肉類在某些營養素上的不足。

推薦搭配:

- 葉菜類: 青江菜、高麗菜、菠菜等,清炒或燙煮。

- 根莖類: 白蘿蔔、紅蘿蔔、山藥等,可與鴨肉燉湯,增添風味與營養。

- 菇類: 香菇、金針菇等,增加鮮味與纖維。

2. 選擇健康的烹飪方式

烹飪方式對鴨肉的健康影響巨大:

- 清蒸或滷製: 能最大限度地保留鴨肉的營養,同時減少額外油脂的攝入。

- 燉湯: 如薑母鴨、冬令進補鴨湯,可搭配藥材和蔬菜,既滋補又美味。但應注意湯頭的油脂分離。

- 烤鴨: 雖然美味,但鴨皮脂肪含量高。可適量去皮或搭配大量蔬菜食用。

3. 適量原則與個性化飲食

任何食物,即使是再健康的食物,過量食用都可能造成負擔。鴨肉雖好,也應控制攝取量,尤其是對於有慢性病或特殊體質的人群。最重要的是聆聽自己身體的反應,若食用某些搭配後出現不適,下次應避免。

總結: 「鴨肉不能和什麼一起吃」的說法,多數源於傳統經驗累積,其背後有消化負擔、營養吸收等考量。現代科學雖不完全認同所有「相剋」之說,但提醒我們應注重飲食平衡、適量攝取,並根據個人體質做出調整。

常見問題(FAQ)

Q1:為何鴨肉與某些食物被認為「相剋」?是真的嗎?

「相剋」的說法主要源於中醫傳統的食物性味理論,認為不同食物的屬性(寒、熱、溫、涼)或主要成分若搭配不當,可能加重身體負擔,導致消化不良或不適。現代醫學對大多數「相剋」理論缺乏直接的科學證據證明其會產生毒性反應。通常是針對某些特殊體質的人群,或在極端大量食用的情況下,才會出現輕微不適。因此,建議保持開放心態,以均衡飲食為基礎,適度參考這些傳統智慧。

Q2:如何健康地食用鴨肉,避免潛在的飲食問題?

要健康食用鴨肉,建議從以下幾點著手:

- 適量攝取: 即使鴨肉營養豐富,也應控制份量,避免過量。

- 選擇健康烹飪: 多採用蒸、滷、燉等低油方式,減少油炸或煎烤。

- 去除多餘脂肪: 鴨皮脂肪含量高,可適度去除或減少食用。

- 搭配豐富蔬菜: 增加膳食纖維攝取,有助於消化並平衡油膩感。

- 注意個人體質: 若有痛風、高血脂或消化功能較弱者,應特別注意攝取量和搭配。

Q3:鴨肉有哪些營養優勢?為何值得適度食用?

鴨肉是一種高營養價值的肉類。它富含優質蛋白質,是身體組織修復和生長的重要來源。此外,鴨肉還含有豐富的維生素B群(尤其是B1、B2、B6)、維生素E、鐵、鋅、銅等礦物質,對維持神經系統功能、促進新陳代謝、增強免疫力都有益處。與其他肉類相比,鴨肉的不飽和脂肪酸含量相對較高,適量食用有助於心血管健康。

Q4:食用鴨肉後出現腹脹或不適該怎麼辦?

若食用鴨肉後出現腹脹、消化不良或輕微不適,首先應檢視是否攝取過量,或搭配了過於油膩、難消化的食物。可以嘗試以下方法緩解:

- 多喝溫開水: 幫助消化。

- 適量散步: 輕度活動有助於腸胃蠕動。

- 食用助消化食物: 如山楂、奇異果等。

- 避免油膩: 短時間內避免再攝取油膩、刺激性食物。

若症狀持續或加劇,應及時就醫諮詢。