馬斯克的機器人多少錢?深度解析特斯拉Optimus機器人價格、技術與市場潛力

你或許也跟我一樣,曾經好奇地在網路上搜尋:「馬斯克的機器人多少錢?」這問題簡直是個「月經文」,每次特斯拉的AI日或者Optimus機器人有新進展,這疑問就會再次浮上檯面。其實啊,要直接給出一個確切的零售價,目前來說是不可能的任務,因為特斯拉的Optimus機器人,也就是大家常說的「Tesla Bot」,它目前根本還沒正式對外銷售呢!不過,伊隆·馬斯克(Elon Musk)本人倒是給出了一個驚人的「目標價格」:他預期當Optimus能夠大規模量產後,它的最終售價有機會控制在大約2萬美元左右,甚至更低,希望比一輛汽車還便宜。哇,聽到這個數字,是不是眼睛都亮了?但別急,這只是個美好的願景,背後牽涉到極其複雜的技術、龐大的生產規模和未來的商業模式,遠非一個簡單的數字能概括的。

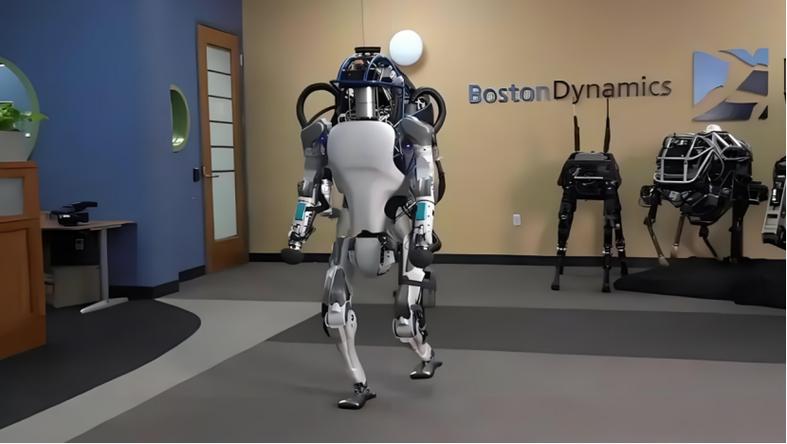

身為一個長期關注科技趨勢的觀察者,我必須說,馬斯克提出這個「2萬美元」的目標價,本身就充滿了挑戰與野心。畢竟,我們現在看到的Boston Dynamics那些機器人,動輒數十萬美元,而Optimus可是要做到類人型、通用型,還得具備高度的AI智能,這難度簡直是天花板級別。那麼,到底是什麼因素決定了這樣一個先進機器人的成本,又為何馬斯克敢開出這樣的「佛心價」呢?就讓我帶你深入剖析這其中的奧秘吧!

Table of Contents

Optimus的價格之謎:為何目前無定價?

首先,我們得搞清楚,Optimus現在還處於「原型機」和「開發中」的階段。這就像蘋果發布會上展示的下一代iPhone原型機,你知道它很酷,但你不可能馬上走到店裡買到它。所有正在開發中的產品,特別是這種顛覆性的新物種,其成本構成非常複雜,而且會隨著研發進度、材料供應鏈、生產工藝的成熟度而劇烈變動。

目前,特斯拉的重心是放在如何讓Optimus更穩定、更靈活、更智能,並且能執行更多樣的任務。每一代的原型機改進,都需要投入巨額的研發資金。馬斯克對價格的展望,是基於未來能夠實現極致的「規模化生產」,這也是特斯拉在電動車領域屢試不爽的策略:透過超大型工廠(Gigafactory)和高度自動化生產,將單個產品的成本壓到最低。所以,現在談論「定價」其實沒有太多意義,因為它還沒有達到那個可以進入大眾市場的成熟度。

影響Optimus機器人成本的關鍵因素

要理解一個像Optimus這樣高科技產品的成本,我們得把它拆解成幾個主要區塊來看看。你會發現,這不單單是硬體堆疊那麼簡單,軟體、AI、製造流程都扮演著舉足輕重的角色。

硬體成本:精密部件的堆疊

Optimus的設計理念是「類人型」,這意味著它需要模仿人類的關節運動、感知能力。這些模仿人體的精密部件,每一個都是成本大戶。

- 致動器(Actuators):這是Optimus「肌肉」和「關節」的所在。想想看,人類全身有超過200塊骨骼、600多塊肌肉,Optimus要能做出靈活、精準的動作,就需要大量高性能、高扭力、高精度、低噪音、體積小巧的致動器。這些致動器不僅要有強大的力量,還得反應迅速、能耗低,並且要在狹小的空間內完美整合。目前,這類高階致動器是機器人最昂貴的單一組件之一,因為它們的製造精密度要求極高,而且需要特殊材料和複雜的控制系統。這就像是打造一個超級精密的機械錶,裡面的每個齒輪、每個彈簧都要完美無瑕。

- 感測器(Sensors):Optimus的「眼睛」和「皮膚」。特斯拉在電動車上應用了大量的視覺(Tesla Vision)感測器,但對於機器人來說,除了攝影機,它還需要具備精準的力覺感測器(能感知抓取物品的力道)、觸覺感測器(讓它知道摸到了什麼)、慣性測量單元(IMU,保持平衡)等等。這些感測器需要能夠實時收集環境數據,並將其轉化為AI可以理解的資訊。想像一下,Optimus要在混亂的工廠裡工作,或者在你的客廳裡幫忙,它需要非常清楚周圍的一切,這些感測器組件和它們的整合成本可不低。

- 電池系統(Battery System):提供能量的「心臟」。Optimus需要長時間工作,所以一個高效、高能量密度、安全且輕量化的電池組是必不可少的。特斯拉在電池技術方面有深厚積累,這點或許能稍微壓低成本,但高性能電池本身的成本依然不菲。電池管理系統(BMS)的複雜性也增加了設計和製造成本,它必須確保電池的壽命和安全性。

- 處理器與晶片(Processors/Chips):機器人的「大腦」。Optimus很可能會搭載特斯拉為其自動駕駛(FSD)開發的AI晶片,甚至有專為機器人設計的晶片。這些晶片需要具備極高的運算能力,能夠在毫秒之間處理來自所有感測器的海量數據,並做出決策。晶片設計和製造是典型的「燒錢」行業,而且高性能晶片的製造成本本身就很高。

- 材料與結構(Materials & Structure):Optimus的「骨架」。為了讓機器人既輕巧又堅固,同時還要保證美觀和生產效率,選用合適的材料(例如輕量化合金、複合材料)並進行精密加工,也是一筆不小的開支。機器人的組裝工藝和精度,直接關係到其運動的流暢性和穩定性,這些都需要高度自動化的生產線和嚴格的品質控制,當然也反映在成本上。

軟體與AI研發成本:智慧的價值

光有強大的硬體還不夠,真正讓Optimus具備「智慧」的是其背後的軟體和人工智慧。這部分往往是我們消費者看不到,卻是成本佔比極高的區塊。

- AI模型訓練:這就像是教一個嬰兒學會走路、說話和認識世界。Optimus的AI模型需要透過大量的數據進行訓練,這包括了模擬環境數據、人類運動數據,甚至還有來自特斯拉車隊的現實世界數據。訓練這些大型AI模型需要龐大的運算資源(GPU集群),耗費大量的電力和時間,這些都是真金白銀堆出來的。

- 演算法開發與優化:從複雜的運動控制、平衡感測、避障導航、人機互動、自然語言處理,到任務規劃,Optimus需要一系列精密的演算法來驅動。這些演算法的開發是高度知識密集的,需要頂尖的AI科學家和工程師團隊,他們的人力成本自然非常高昂。而且,這些演算法需要不斷地迭代、測試和優化,以適應各種複雜的現實情境。

- 軟體迭代與更新:想像一下,Optimus會像你的手機系統一樣,不斷地透過OTA(空中下載)更新來提升能力。每一次更新都需要開發、測試、部署,這都是持續性的投入。

生產規模與自動化:規模效益是降價的關鍵

這點是馬斯克能夠喊出「2萬美元」目標價的核心底氣。特斯拉的終極目標是讓Optimus像生產汽車一樣,在高度自動化的生產線上大規模製造。

- 初期成本高昂:任何新產品在小規模試產階段,其單位成本都是非常高的,因為固定成本(如廠房、機器設備、模具)被分攤到很少的產品上。

- 規模化效應:一旦達到數十萬甚至數百萬台的年產量,單個機器人的製造成本將會急劇下降。這是因為大規模採購能獲得更好的材料價格,自動化生產線的效率會更高,研發成本也能被更多產品分攤。馬斯克曾提出「生產的生產機器」的理念,意思是特斯拉的優勢在於能設計和建造出高效的自動化工廠,這將是Optimus能夠實現低價的基石。

市場定位與商業模式:決定銷售策略

最終Optimus以什麼形式進入市場,也會影響其價格策略。

- 直接銷售硬體:這就是我們通常理解的「購買」機器人。價格會是Optimus本身加上預裝的基礎軟體。

- 機器人即服務(RaaS – Robot as a Service):類似軟體即服務(SaaS)。企業或家庭可以按月或按年訂閱Optimus的服務,而不是直接購買。這種模式下,初期投入會低很多,但長期租賃費用會累計。特斯拉可能會提供不同級別的RaaS服務,例如基礎功能和高級功能,這也會影響費率。

馬斯克對Optimus價格的展望與願景

馬斯克之所以敢設定2萬美元的目標價,不僅僅是對生產規模化有信心,更是基於他對通用型人形機器人未來價值的判斷。他認為,如果Optimus能夠真正實現其「通用性」——也就是說,它能像人一樣完成各種任務,包括工業生產、物流搬運、甚至家庭服務和照護——那麼它創造的經濟價值將是無可估量的。

試想一下,如果Optimus能在工廠中取代重複、危險或勞力密集型的工作,企業將能大幅降低人力成本,提高生產效率。如果它能進入家庭,幫助照護老人、打掃衛生、烹飪簡單餐點,這將極大解放人類的時間和精力。當一個產品能創造如此巨大的價值時,即使它的初始成本看起來高昂,但只要能透過規模化將單價降到一個普通家庭或企業可以負擔的水平,市場潛力將是天文數字。

馬斯克的願景是讓Optimus成為「比汽車更普遍」的產品。他相信,只要能解決機器人的通用智能和生產規模問題,2萬美元的價格並非遙不可及。這就像早期電腦非常昂貴,但隨著技術進步和大規模生產,現在每個人都能負擔得起一樣。

市場同類型機器人價格參考與我的觀點

當我們談論Optimus的價格時,很難找到完全對標的產品。目前市場上那些知名的機器人,多數還是專用型或研發型的:

- 波士頓動力(Boston Dynamics)的Spot機器狗:這是一款非常先進的四足機器人,主要用於工業巡檢、地形探測等專業領域。它的售價大約在75,000美元左右。雖然它不是人形,但其平衡、移動、感測能力代表了當前機器人技術的頂尖水平,可以看出高階機器人的成本普遍很高。

- 工業機器人手臂:常見的例如ABB、FANUC、KUKA等品牌的工業機械手臂,根據負載、精度和功能不同,價格從數萬到數十萬美元不等。這些是專門用於工業生產線上的自動化設備。

- 其他類人型研究原型:許多大學和研究機構也開發了類人型機器人,但這些通常是實驗室產品,生產成本極高,並未考慮商業化。

從這個角度來看,Optimus想把價格壓到2萬美元,真是極具挑戰性的目標。這不僅僅是技術問題,更是供應鏈、製造工藝和規模化生產能力的終極考驗。我個人認為,特斯拉在電動車和AI晶片方面的垂直整合能力,以及他們對於「第一性原理」的堅持(從最基本的事實出發思考問題),確實讓他們有機會實現這個目標。但這中間會遇到無數的技術瓶頸和生產難題,需要持續的巨額投入和創新。如果他們真的成功了,那將不只是特斯拉的勝利,更是全人類生產力和生活方式的巨大變革。

這個過程絕對不會一帆風順。最初上市的Optimus,其性能、續航和可靠性可能還無法完全滿足所有人的期望,價格也可能比2萬美元要高。但隨著技術成熟和生產規模的擴大,迭代改進是必然的趨勢。我們現在看到的Optimus,或許只是未來數十年機器人革命的序章。

常見相關問題與解答

Optimus何時會正式上市銷售?

目前,特斯拉官方並沒有給出Optimus確切的上市銷售日期。馬斯克在公開場合提到過,他們的目標是在「未來三到五年內」開始大規模生產,但這並非正式的發布時間表,而且高科技產品的開發時程往往充滿變數。我們可以看到的是,特斯拉正在不斷迭代和改進Optimus的原型機,從最初只能揮手、走路緩慢的狀態,到現在已經能做一些精細操作,甚至能執行工廠內的簡單任務。

這是一個非常漫長的過程,涉及到硬體穩定性、軟體智能、安全性以及生產效率等諸多方面的挑戰。在達到可以商用的成熟度之前,特斯拉還需要進行大量的測試和優化。所以,如果現在有人告訴你Optimus很快就能買到,那大概率是誤傳。它離真正的商品化還有很長一段路要走。

Optimus的技術規格如何影響其成本?

Optimus的技術規格是其成本的核心驅動因素。舉例來說,為了模仿人類的靈活度,Optimus可能需要多達50個以上的致動器,每個致動器都必須高效率、高精準度,並且能在不同溫度和負載下穩定工作。這些致動器的製造成本,尤其是其內部精密齒輪、馬達和感測器的成本,會非常高昂。

再者,其所搭載的AI晶片,需要具備強大的平行運算能力來處理即時的視覺和感測數據,並做出快速決策。這種專業級AI晶片的設計、製造以及訓練所需的龐大數據和雲端算力,都是巨額的投入。此外,為了確保機器人的安全性,例如在與人互動時不會造成傷害,力矩感測器、緊急停止機制、以及符合人體工學的材料選擇,都會增加複雜性和成本。這些高性能、高安全性的技術要求,共同推高了Optimus的單位成本。

除了購買,未來是否可能租賃Optimus機器人?

是的,未來非常有可能出現Optimus的租賃服務,也就是前面提到的「機器人即服務(RaaS)」模式。對於企業客戶,特別是中小型企業,直接購買一個價值數萬美元的機器人可能是一筆不小的初期投資。透過租賃,他們可以按月或按年支付費用,降低了進入門檻,並且將機器人的維護和升級的負擔轉嫁給特斯拉或其合作夥伴。

對於個人用戶而言,如果Optimus真的進入家庭,租賃模式也會是一個非常吸引人的選擇。想像一下,你可能只需要支付少量的月費,就能讓機器人幫你打掃、烹飪、照護家人。這不僅降低了前期投入,也省去了你對機器人維修和技術升級的煩惱。這種訂閱模式不僅能為特斯拉帶來穩定的循環收入,也能加速Optimus在各行各業和普通家庭中的普及速度。

Optimus的維護和運營成本會很高嗎?

Optimus的維護和運營成本,在很大程度上取決於其設計的模組化程度和零部件的可靠性,以及未來的服務網絡。初期,任何高科技產品的維護成本通常會比較高,因為零部件更替頻繁,且需要專業技術人員進行維修。

然而,特斯拉很可能會借鑑其在電動車領域的經驗,將Optimus設計成高度模組化,方便快速更換故障部件。例如,手臂或腿部損壞時,可能只需要更換整個模組而不是維修單個零件。此外,遠程診斷和軟體更新(OTA)也能在一定程度上降低現場維護的需求。對於能源消耗,如果採用高效能電池和優化過的運動演算法,日常充電成本可能與電動車相仿,但仍然會是運營成本的一部分。

長期來看,隨著技術的成熟和生產規模的擴大,零部件的成本會下降,維護服務體系也會更加完善,整體運營成本有望降低。但就像擁有任何一台高科技設備一樣,定期保養和可能的零件更換費用是無法避免的。

通用型人形機器人真的會普及嗎?對社會有何影響?

通用型人形機器人的普及,是一個極具爭議但又充滿誘惑的議題。如果Optimus或其他類似的機器人真的能夠實現「通用性」,意味著它們可以在不同環境中學習並執行各種任務,那麼其普及將是顛覆性的。

在工業領域,它能解決重複性、危險性高、勞力密集型的工作,提升生產效率和安全性。在服務業,它可以擔任客服、物流、清潔等職務,彌補勞動力短缺。對於家庭而言,它將成為家務助手、老年人護理、甚至教育陪伴的幫手,極大地提升生活品質。

然而,這也會帶來巨大的社會影響。最直接的問題是就業結構的改變:大量傳統勞動將被機器人取代,這需要社會提前做好準備,例如再培訓計畫、基本收入制度等。倫理和安全問題也同樣重要:如何確保機器人的行為安全、不會傷害人類,以及數據隱私保護等等,都是需要嚴肅面對的挑戰。

儘管存在這些挑戰,但從歷史上看,每一次技術革命都伴隨著新的問題和新的機遇。通用型機器人的普及,有望徹底改變人類的生產生活方式,將人類從繁瑣重複的勞動中解放出來,專注於更有創造性和價值的活動。這是一個漫長而複雜的過程,但其潛在的價值,確實足以驅動像特斯拉這樣的公司,投入數十億美元去探索這個看似遙不可及的未來。