量子論怎麼解釋黑體輻射:從古典困境到量子突破的深度解析

黑體輻射,這個物理學上的關鍵概念,曾一度讓19世紀末的古典物理學家們陷入前所未有的困境。當時的理論預測與實驗結果之間存在著巨大鴻溝,尤其是在短波長(高頻率)區域,更是出現了所謂的「紫外災變」。正是因為這個難題,才催生了20世紀最偉大的物理學革命之一:量子論的誕生。本文將深入探討量子論怎麼解釋黑體輻射,揭示普朗克如何透過一個劃時代的假設,不僅解決了困擾物理學界多年的謎團,更開啟了人類對微觀世界理解的全新篇章。

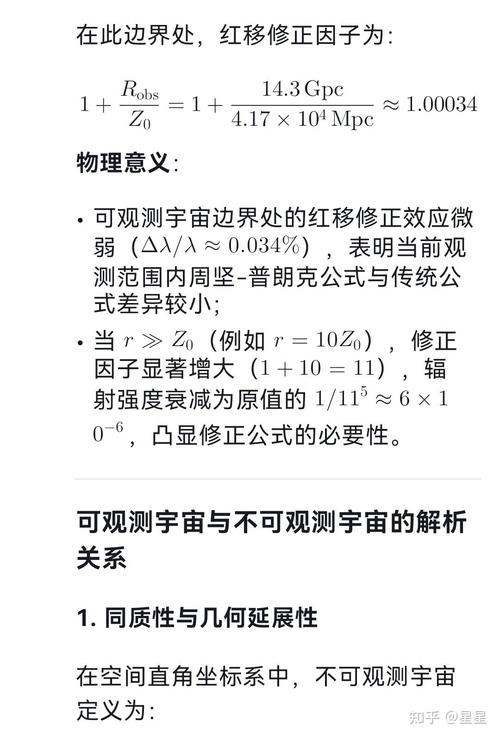

Table of Contents

了解黑體輻射:物理世界的理想輻射源

什麼是黑體?

在物理學中,一個「黑體」(Blackbody)是指一種理想化的物體,它能完全吸收落在其表面上的所有電磁輻射,而不會反射任何光線。這也是其名稱「黑體」的由來,因為它在可見光波段看起來是完全黑色的。然而,一個黑體不僅是完美的吸收體,它同時也是一個完美的輻射體。當黑體被加熱到一定的溫度時,它會發出電磁輻射,這種輻射的特性只與其溫度有關,而與其材質或形狀無關。

黑體輻射的特性

黑體輻射最獨特的特性是其「頻譜分佈」。換句話說,在不同溫度下,黑體會輻射出不同波長(或頻率)的電磁波,並且這些波長的強度分佈會呈現出特定的曲線:

- 連續頻譜: 黑體輻射的頻譜是連續的,包含從無線電波到伽馬射線的所有波長,但不同波長的強度不同。

- 溫度依賴性: 輻射的總能量隨溫度的四次方增加(史蒂芬-波茲曼定律),這意味著溫度越高,輻射出的能量越強。

- 峰值波長漂移: 隨著溫度的升高,輻射強度達到峰值的波長會向短波長方向移動(維恩位移定律)。例如,低溫下的物體發出紅光或紅外光,高溫下的物體則會發出白光甚至藍光。

日常生活中,我們見到的許多發光物體,如太陽、熾熱的金屬或燈泡的鎢絲,都可以被近似為黑體。對黑體輻射的研究,不僅在理論物理上意義重大,也在天文學、材料科學等領域有廣泛應用。

古典物理學的困境:「紫外災變」

瑞利-金斯定律的失敗

在20世紀初,物理學家們試圖用古典物理學(包括馬克士威的電磁理論和熱力學)來解釋黑體輻射的頻譜分佈。其中,英國物理學家瑞利(Rayleigh)和金斯(Jeans)推導出了一個著名的「瑞利-金斯定律」。這個定律在長波長(低頻率)區域與實驗數據吻合得相當好,但卻在短波長(高頻率)區域出現了災難性的錯誤。

根據瑞利-金斯定律,隨著波長趨近於零(即頻率趨近於無限大),黑體輻射的能量密度會趨於無限大。這意味著一個黑體在短波長或高頻率的紫外線區域會發出無限多的能量,顯然這與任何實驗觀察都不符。現實世界中的黑體並不會因為發出紫外線而爆炸或擁有無限能量。這個理論與實驗之間的巨大矛盾,被稱為「紫外災變」(Ultraviolet Catastrophe)。

「紫外災變」是古典物理學面臨的一個巨大困境。它清楚地表明,在處理原子和分子尺度的能量交換時,古典物理學的假設存在根本性的缺陷。這個問題的嚴重性促使物理學家們尋找全新的理論框架。

古典理論為何會出錯?

古典物理學的錯誤根源在於其一個核心假設:能量是連續的。在古典觀點中,一個震盪器(例如原子中的電子)可以吸收或發射任意大小的能量,並且可以以任何頻率震盪。當這些震盪器處於熱平衡狀態時,它們每個「自由度」都應擁有相同的平均能量。然而,當將這個概念應用於黑體腔內的電磁波模式時,問題就出現了。在高頻率範圍內,可用的震盪模式數量趨於無限,因此按照古典理論,總能量也會趨於無限,這與實驗結果相悖。

「紫外災變」的出現,就像是一道閃電,強烈地預示著一場物理學革命的到來。它為新理論的誕生提供了迫切的需求。

普朗克的革命性假設:能量量子化

劃時代的「量子」概念

正是為了解決紫外災變這個難題,德國物理學家馬克斯·普朗克(Max Planck)在1900年提出了一個震驚物理學界的假設。他並非刻意要推翻古典物理,而是為了讓黑體輻射的理論曲線與實驗數據吻合,他被迫引入了一個「權宜之計」:

物質吸收或發射電磁輻射的能量,不是連續的,而是一份一份地、以不連續的「能量包」形式進行。這些能量包被稱為「量子」(Quanta)。

普朗克假設,一個電磁波的能量與其頻率(f)成正比,比例常數被稱為普朗克常數(h)。其數學表達式為:

E = hf

其中:

- E 代表一個能量量子的能量

- h 是普朗克常數,約為 6.626 × 10⁻³⁴ 焦耳·秒(J·s)

- f 是電磁波的頻率

普朗克輻射定律的誕生

基於這個能量量子化的假設,普朗克重新推導了黑體輻射的能量分佈定律,得到了著名的普朗克輻射定律(Planck’s Radiation Law)。這個定律完美地解釋了所有波長範圍內的實驗數據,包括長波長區域與瑞利-金斯定律的吻合,以及在短波長區域對紫外災變的消除。

這個定律的成功,宣告了能量量子化的觀點是正確的。雖然普朗克自己最初對這個假設的物理實質持保留態度,認為它可能只是一個數學上的技巧,但後來的發展證明,這是一個具有深遠意義的、革命性的突破。

量子論怎麼解釋黑體輻射:問題的終極解決

量子化如何抑制高頻率輻射?

普朗克的量子假設巧妙地解決了紫外災變問題。它的核心思想是:

- 能量不再連續: 由於能量必須以 hf 的整數倍(nhf)形式存在和傳遞,這意味著要產生或吸收一個頻率為 f 的電磁波,至少需要一份能量 hf。

- 高頻率需要高能量量子: 對於高頻率(短波長)的電磁波,hf 的值會非常大。

- 能量門檻效應: 在任何給定溫度下,系統中的總能量是有限的。要激發一個高頻率的震盪模式(例如在腔壁上發出高頻率電磁波的原子),就需要一份較大的能量量子 hf。如果系統的熱能不足以提供這個最低能量門檻,那麼這個高頻率的震盪模式就不會被激發,或者被激發的機率會極低。

換句話說,在較低的溫度下,系統沒有足夠的能量來「跳過」這些高頻率量子所需的能量門檻,因此高頻率的輻射被有效地抑制了。這解釋了為什麼黑體在高頻率(紫外線)區域的輻射強度會急劇下降,而不是像古典理論預測的那樣無限增加。

與古典理論的對比

- 古典理論: 能量連續,任何頻率的電磁波都能以任意小的能量存在。這導致了高頻率模式被過度激發,總能量趨於無限。

- 量子理論: 能量離散,存在能量量子 hf。高頻率模式需要較大的能量量子才能被激發。在有限溫度下,這些高頻率模式的激發被抑制,從而避免了紫外災變。

普朗克的假設是如此的革命性,以至於他本人也掙扎於其深遠的物理意義。然而,這個看似「權宜」的數學技巧,卻成了量子力學誕生的第一道曙光。它完美地解釋了黑體輻射的實驗曲線,為後來的量子論發展奠定了堅實的基礎,並徹底改變了人類對能量、光和物質相互作用的理解。

普朗克工作的深遠影響:量子力學的誕生

普朗克對黑體輻射的解釋,雖然最初是為了「修補」古典物理學的漏洞,但卻意外地開啟了一個全新的物理學時代。他的能量量子化概念,雖然最初被他自己視為數學上的假設,卻被後來的物理學家,特別是愛因斯坦,發揚光大,並成為量子論的核心基石。

對愛因斯坦光電效應的啟示

1905年,愛因斯坦利用普朗克的量子概念,成功解釋了「光電效應」——光照射金屬表面會導致電子逸出的現象。愛因斯坦提出,光本身就是由一份份的能量包組成,這些能量包被稱為「光子」(Photons),其能量同樣滿足 E = hf。光電效應的成功解釋,為普朗克的能量量子化提供了強有力的實驗證據,並確立了光的粒子性。

量子力學的基石

從普朗克的黑體輻射解釋開始,到愛因斯坦的光電效應,再到波耳的原子模型,以及後來的薛丁格方程和海森堡的矩陣力學,一個完整的量子力學理論體系逐漸建立起來。量子力學徹底顛覆了古典物理學對世界的確定性描述,引入了機率、不確定性等全新概念,並成功解釋了從原子結構到半導體、雷射等無數微觀現象。

可以說,正是因為黑體輻射這個看似簡單的問題,引導物理學家們探索到能量的離散本質,並最終催生了20世紀最偉大的科學理論之一——量子力學,徹底改變了我們對宇宙的理解。

常見問題(FAQ)

為何古典物理學無法解釋黑體輻射?

古典物理學假設能量是連續且可以任意分割的。當這種假設應用於黑體腔內的電磁波時,它預測在高頻率(短波長)區域會產生無限大的能量輻射,這與實際實驗結果嚴重不符,這一現象被稱為「紫外災變」。

普朗克提出的「能量量子化」是什麼意思?

「能量量子化」是指能量的傳遞和吸收並非連續的,而是以一份份不連續的「能量包」(稱為「量子」)進行。每個量子的能量與其頻率成正比,即 E = hf,其中 h 是普朗克常數。

普朗克常數 (h) 在量子論中扮演什麼角色?

普朗克常數 (h) 是量子論中的一個基本物理常數,它決定了能量量子的「大小」。它的存在標誌著能量並非連續變化,而是以 h 的倍數形式存在。可以說,普朗克常數是區分古典物理與量子物理的關鍵界線。

量子論如何幫助我們理解黑體輻射的頻譜分佈?

量子論透過能量量子化的概念,解釋了為何黑體在高頻率(短波長)區域的輻射強度會急劇下降。因為高頻率的電磁波需要較大的能量量子才能被激發,在有限的溫度下,系統沒有足夠的能量來頻繁激發這些高能量的量子,從而抑制了高頻率輻射的產生,避免了「紫外災變」。

除了黑體輻射,量子論還成功解釋了哪些現象?

量子論的誕生是物理學史上的里程碑。除了成功解釋黑體輻射,它還解釋了諸如愛因斯坦的「光電效應」、原子發射和吸收光譜的「線頻譜」、物質的「比熱異常」、以及原子和分子的穩定性等一系列古典物理學無法解釋的現象。這些突破共同構成了量子力學的基礎。