道教為什麼有 四不吃:深入探討其背後的修行、倫理與文化淵源

在中華文化中,道教不僅是一種宗教信仰,更是一種深植於生活哲學、養生之道與倫理道德的思想體系。對於許多信徒與修行者而言,飲食不僅是維持生命的基本需求,更是修身養性、淨化心靈的重要環節。在道教的飲食規矩中,「四不吃」是廣為人知卻又常被誤解的一項禁忌。它不僅僅是單純的口腹之慾限制,更承載著道教對生命、倫理、因果與自然和諧的深刻理解。

Table of Contents

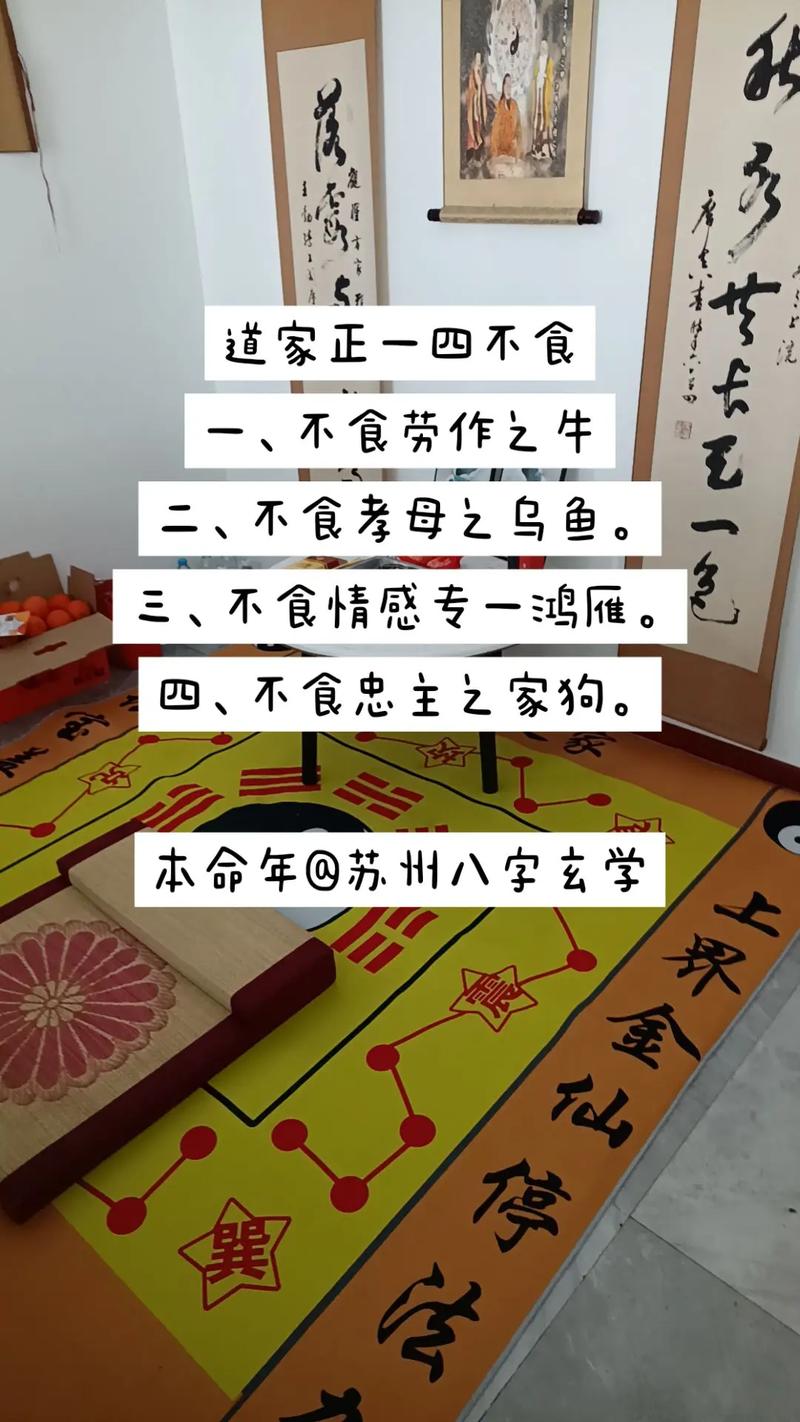

道教「四不吃」是哪四種?為何特別強調?

道教的「四不吃」具體指的是:

- 不吃牛肉(不食牛犬肉):特別指黃牛或水牛。

- 不吃狗肉(不食狗肉):專指犬隻。

- 不吃烏魚(不食烏魚):特指烏魚(鯔魚)。

- 不吃鴻雁(不食雁肉):特指鴻雁。

這四種動物在道教信仰與傳統文化中,各自具有獨特的象徵意義,其禁食的緣由也各有側重,共同構成了道教徒對生命慈悲、倫理道德及自我修持的具體實踐。

不吃牛肉:忠誠、勤勞與道祖的淵源

在中國古代農業社會中,牛是極其重要的勞動牲畜,承擔著耕田、運輸等繁重工作,對人類社會的貢獻巨大。道教視牛為「功德獸」或「有功之物」,其勤懇、忠誠、忍辱負重的品格,與道家提倡的「清靜無為」、「柔弱勝剛強」的修煉精神不謀而合。

「老子騎青牛出函谷關」是道教文化中一個廣為流傳的典故。道教的創始人之一老子(太上老君的化身)便是騎乘青牛西行。因此,牛被視為道祖的坐騎,具有神聖的地位。食用牛肉,被認為是對道祖的不敬,也是對辛勤奉獻生命者的漠視。此舉意在教導信徒,應當敬畏生命,感恩一切對人類有益的事物,培養慈悲心與知恩圖報的美德。

不吃狗肉:忠義、靈性與護法的象徵

狗自古以來就是人類最忠實的朋友,牠們忠心護主、看家守院,甚至在危難時刻捨身救主。在許多文化中,狗被賦予了忠誠、勇敢與靈性的象徵。道教亦然,認為狗具有通靈的特性,能夠感知陰陽之氣,甚至在某些民間信仰中,狗被視為護法神祇的坐騎或化身,具有辟邪鎮宅的能力。

禁食狗肉,是道教對動物倫理觀的體現,強調尊重生命的權利,尤其是那些對人類有貢獻、有情義的生靈。食用狗肉,在道教觀點中,不僅有違人倫,更可能招致業報。這也是教育信徒應當珍惜人與動物之間的和諧關係,培養仁愛之心。

不吃烏魚:孝道、傳承與靈性修持的隱喻

烏魚(鯔魚)在台灣及中國沿海地區是一種常見的魚類,其禁食緣由相對較少為人知,但其深層意義卻與道教的孝道觀念及修持緊密相關。

烏魚的孝親傳說:

-

民間流傳一種說法,烏魚在每年冬季最為肥美,產卵後身體會變得消瘦,但其魚卵(烏魚子)卻是極具營養。據說,烏魚在繁殖季節會將身體緊貼海底或石壁,讓魚卵孵化,其後代孵化後,有的傳說會反哺母魚。雖然科學上烏魚並無直接的「反哺」行為,但在傳統文化中,這種「犧牲自己以繁衍後代」的行為,被引申為一種至高無上的「孝道」精神。道教受儒家影響深遠,強調孝道是萬善之源,故將烏魚視為具備孝行之魚,禁食烏魚便是一種對孝道的推崇與效仿。

與道教修持的連結:

烏魚的肉質顏色偏暗,其棲息環境也多在近海泥沙處,具有一種「內斂」的特質。道教講求「清靜無為」、「返璞歸真」,強調內丹修煉,將精氣神凝聚於體內,與烏魚「不外顯」的特性有相通之處。禁食烏魚,也可能與道教修持者追求內在淨化、避免因口腹之慾而擾亂心神,進而阻礙靈性提升有關。

不吃鴻雁:忠貞、秩序與信義的典範

鴻雁是一種候鳥,以其長途遷徙、成對飛行、一夫一妻制以及有序的雁陣而聞名。在中國傳統文化中,鴻雁被賦予了多重美好的寓意:

- 忠貞不渝: 鴻雁一旦結為伴侶,便會終身不變,其中一方離世後,另一方會終生獨守,不再尋找新的伴侶,這種「貞潔」與「專一」的品格,是古代倫理道德中極力推崇的。

- 秩序嚴明: 鴻雁在遷徙時會形成嚴謹的「人」字形或「一」字形隊伍,這象徵著紀律、秩序與團隊合作精神,與道教強調的修煉秩序和內外和諧相契合。

- 傳遞信訊: 古代有「魚雁傳書」的說法,鴻雁被視為傳遞書信、寄託相思的使者,象徵著信義和連結。

道教禁食鴻雁,正是看重其在忠貞、信義、秩序等方面的表率作用。這也是在教導信徒,應當學習鴻雁的品德,對家庭、伴侶、社會乃至天地萬物都應抱持忠誠、信守承諾,並遵守自然與社會的秩序。食用鴻雁,則被視為對這些高尚品德的褻瀆。

超越口腹:道教飲食禁忌背後的哲學思維

道教的「四不吃」絕非單純的食物規條,而是其獨特生命觀、倫理觀與養生修煉觀的具體體現:

- 敬畏生命,廣施慈悲: 道教講求「齊物論」,認為萬物皆有其生存權利,應當尊重生命。禁食特定動物,是培養修道者慈悲心、避免殺業的具體實踐。

- 感應天地,順應自然: 這些被禁食的動物,大多與道教所推崇的某些自然法則、倫理道德或宇宙秩序有關。透過飲食的選擇,修道者能更深刻地體會並順應「道法自然」的原則。

- 淨化身心,提升靈性: 飲食是「氣」的來源之一,不良的飲食會影響身體的健康和氣場的純淨。嚴格的飲食規範有助於修道者清除雜念,淨化身體,為內丹修煉和靈性提升奠定基礎。

- 倫理教化,修養品德: 每一個「不吃」的背後,都蘊含著深刻的道德教訓,如孝道、忠誠、信義等。這些禁忌是道教徒在日常生活中實踐倫理、陶冶情操的具體方式。

除了「四不吃」,道教修行者在某些階段或派別中,可能還會遵循更嚴格的飲食規定,例如:

- 五葷(五辛)不食: 指蔥、蒜、韭、薤、興渠(洋蔥),認為這些食物味道辛辣,易刺激性慾,擾亂心神,不利於靜坐修煉。

- 五牲不食: 指牛肉、羊肉、豬肉、雞肉、魚肉,這通常是更高層次的素食要求。

- 穀氣不食(辟穀): 在特定修煉階段,透過服食丹藥、符水或吸收天地精華等方式,達到不食五穀的目的,以求身輕體健、延年益壽。

結論:飲食,道教修行的微觀世界

「道教為什麼有四不吃」這個問題,引導我們深入探討了道教在飲食禁忌背後所蘊含的豐富哲學與修煉智慧。這四種動物不僅僅是餐桌上的禁忌,更是道教徒在日常生活中踐行慈悲、感恩、孝道、忠誠、信義等核心價值觀的具體體現。透過對飲食的選擇與規範,道教徒試圖達到身心靈的清淨與和諧,最終實現與「道」的合一。

這份飲食智慧,不僅適用於道教信徒,對於現代社會中追求健康生活、心靈平靜和生態平衡的人們,也具有深刻的啟示意義。它提醒我們,飲食不僅是為了果腹,更是連接我們與自然、倫理、乃至更深層次生命意義的橋樑。

常見問題(FAQ)

以下整理了關於道教飲食禁忌的一些常見問題,希望能幫助讀者更深入理解:

為何道教徒對飲食如此講究?

道教認為飲食直接影響身體的氣場與心靈的清淨,是修煉過程中不可或缺的一環。講究飲食是為了培養慈悲心、積累功德,並幫助信徒達到身心平衡,有利於靜坐、內丹修煉與靈性提升。

道教的「四不吃」是所有道教徒都必須遵守的嗎?

「四不吃」是道教普遍認可的飲食規範,尤其對於較為嚴謹的修行者和入室弟子而言,是必須遵守的。然而,在民間信仰和某些非全真派系的信眾中,可能會有不同程度的寬鬆或理解,但其背後的精神原則仍被普遍推崇。

除了「四不吃」,道教還有哪些常見的飲食禁忌?

除了「四不吃」,道教較常見的飲食禁忌還包括「五葷」(蔥、蒜、韭、薤、興渠,即洋蔥等刺激性食物),因為這些食物被認為易刺激慾望,不利於心性修持。部分修行者或在特定齋戒期間,也會嚴格奉行素食,不食一切肉類。

如何理解「四不吃」與現代飲食文化的差異?

現代飲食文化多元且自由,許多人可能不理解這些傳統禁忌。然而,「四不吃」不僅是一種宗教規範,更是一種深厚的倫理教育和文化傳承。它提醒我們,在追求口腹之慾的同時,應當回歸對生命的尊重、對倫理的遵守,以及對自然萬物的感恩之心,這在任何時代都具有普世價值。

道教飲食禁忌背後的哲學是什麼?

道教飲食禁忌背後的哲學是「道法自然」與「慈悲為懷」。它強調人與自然萬物的和諧共生,尊重生命的價值,並透過飲食的自我規範,達到淨化身心、提升道德修養的目的。這些禁忌是修行者體驗「天人合一」境界的一種方式,旨在回歸樸素、清靜的生命本質。