過香積寺 – 深度解析王維千古名篇與佛教禪意

Table of Contents

《過香積寺》:穿越千年的詩畫禪境

在浩瀚的唐詩星空中,有一首詩,僅二十個字,卻如同一幅淡雅的水墨畫,蘊含著深邃的哲理與空靈的意境。這便是詩佛王維的《過香積寺》。對於許多文學愛好者、佛教信徒或是尋求心靈寧靜的現代人而言,「過香積寺」不僅僅是一次寺院的經過,更是一場內心的洗禮與昇華。本文將帶您深入探索《過香積寺》這首詩的奧秘,從詩人王維的生平、香積寺的歷史淵源,到詩歌本身的藝術成就與其所承載的深刻禪意,希望能為您揭開這首千古名篇的層層面紗。

王維與《過香積寺》:詩人、禪意與山水情懷

詩佛王維:詩中有畫,畫中有詩

王維(約701年—761年),字摩詰,盛唐時期著名的詩人、畫家。他的詩歌風格獨特,以描繪山水田園景致見長,且詩中常融入深厚的佛學思想與禪宗意境,故有「詩佛」之稱。王維的詩歌不僅富有畫面感,將自然之美描繪得淋漓盡致,更在景物描寫中滲透著對人生、對自然的哲思,達到「詩中有畫,畫中有詩」的崇高境界。

王維晚年因歷經安史之亂,對世事有了更深刻的體悟,更加潛心向佛,隱居輞川別墅,過著半官半隱的生活。這種生活經歷與思想轉變,使其詩歌的禪意愈發濃郁。《過香積寺》便是他這時期心境的寫照,字裡行間流露出對佛法真諦的追求,以及與自然合一的寧靜。

《過香積寺》詩文賞析:步入空靈禪境

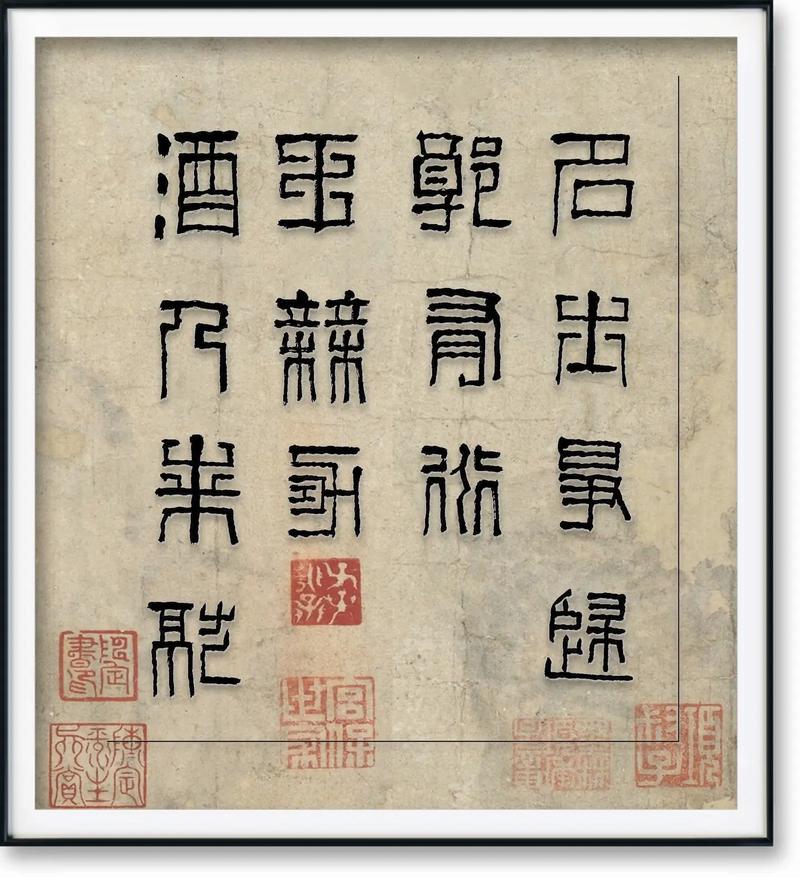

《過香積寺》

王維

不知香積寺,數里入雲峰。

古木無人徑,深山何處鐘。

泉聲咽危石,日色冷青松。

薄暮空潭曲,安禪制毒龍。

這首詩描寫了詩人前往香積寺的經歷與所見所聞,最終達到心靈的昇華。讓我們逐句品味其深意:

- 「不知香積寺,數里入雲峰。」:開篇點出詩人對香積寺的陌生與尋訪的艱辛。寺廟隱藏在深山雲霧繚繞之處,預示著這趟旅程的不凡與對未知探索的期待。這裡的「不知」並非真的不知其名,而是指其難以尋覓,更顯出香積寺的超凡脫俗。

- 「古木無人徑,深山何處鐘。」:隨著詩人深入,映入眼簾的是參天古木,杳無人煙的小徑,營造出一種幽靜、原始的氛圍。忽然間,遠處傳來的鐘聲,更增添了山林的神秘與寺廟的莊嚴,卻又讓人疑惑鐘聲的來源,暗示著佛法的無處不在與深不可測。

- 「泉聲咽危石,日色冷青松。」:這兩句是詩中的名句,極具藝術感染力。「泉聲咽危石」將泉水流過險峻岩石的聲音擬人化,彷彿因受阻而嗚咽低迴,卻又顯得清幽細微,富有生命力。「日色冷青松」則描繪了夕陽下,陽光穿過松林,灑落在青松上的景象。陽光雖有溫度,但在幽深的山谷中,卻透出一股清冷之感,烘托出山林的寂靜與肅穆。這些景物描寫不僅細緻入微,更充滿了禪意,暗示著大自然的啟示。

- 「薄暮空潭曲,安禪制毒龍。」:詩歌的結尾,點明了詩人最終的目的與所達到的境界。在傍晚時分,面對著幽靜曲折的空潭,詩人終於心靈沉靜,進入了「安禪」的狀態。「安禪」指安心坐禪,體悟佛法;「制毒龍」則是佛教用語,毒龍比喻內心的煩惱、貪嗔痴等魔障。詩人通過參禪,降伏了內心的「毒龍」,達到了清淨無為、超脫塵世的境界。這是詩歌的點睛之筆,將之前的景物描寫全部導向了佛法修為的最終體悟。

香積寺:歷史淵源與佛教聖地

香積寺的地理位置與創建背景

香積寺,全名「護國香積寺」,位於中國陝西省西安市長安區的終南山腳下。它並非虛構的詩意場所,而是一座真實存在的古老寺廟,歷史悠久,地位崇高。香積寺始建於唐高宗永隆二年(681年),由中國淨土宗二祖善導大師的弟子懷惲和尚為紀念善導大師而修建。因其地處皇家園林香積苑內,故得名香積寺。

在佛教經典中,「香積」二字有其特殊的含義。佛教《維摩詰經》中記載有一個「香積國」,那裡的佛飯香氣能遍聞十方,故以「香積」命名,寓意佛法飯香遍施三界,廣度眾生。

香積寺在佛教史上的地位

香積寺是中國佛教淨土宗的重要祖庭之一。淨土宗以念佛法門為主,提倡通過念誦「阿彌陀佛」名號,即可往生西方極樂世界。善導大師被尊為淨土宗的第二祖,他在香積寺弘揚淨土法門,使淨土宗在唐代得到了極大的發展,信眾遍及全國。

香積寺在中國佛教史上具有舉足輕重的地位,不僅是淨土宗的發源地之一,也是東亞佛教文化交流的重要橋樑。唐代時,許多日本、韓國的僧人遠渡重洋來到中國求法,其中不少人曾到香積寺學習淨土宗義理,並將其傳回本國,對日本、韓國的佛教發展產生了深遠影響。時至今日,香積寺仍是許多海內外佛教信徒朝拜的聖地。

《過香積寺》的藝術成就與思想內涵

詩畫合一的意境:視覺與聽覺的交響

《過香積寺》之所以能流傳千古,不僅在於其深刻的禪意,更在於其高超的藝術表現。王維在這首詩中,充分展現了其「詩中有畫」的才能。詩人通過對「雲峰」、「古木」、「深山」、「危石」、「青松」、「空潭」等景物的描繪,構建了一幅層次分明、意境幽遠的山水畫卷。我們彷彿能看見雲霧繚繞的山峰,聽到泉水低迴的細語,感受到夕陽下青松的清冷。

同時,詩人對聲音的捕捉也極為精妙。「深山何處鐘」的悠遠與神秘,「泉聲咽危石」的細膩與生動,讓這幅畫卷不僅有視覺,更有聽覺的元素,形成了一場美妙的感官交響,使得讀者能夠身臨其境,沉浸在詩歌所營造的空靈境界之中。

深刻的禪宗哲理:從景物到心靈的昇華

《過香積寺》最核心的價值,在於其對禪宗哲理的深刻闡釋。詩人以景物描寫開篇,由外在的山林環境逐漸過渡到內在的心靈體驗。前六句寫景,描繪的是香積寺外圍的自然環境,既有靜態的古木、青松,也有動態的雲峰、泉水,無不透露出深山的寂靜與清幽。這些景物並非單純的描寫,而是充滿了禪機。

例如,「泉聲咽危石」可以看作是修行過程中遭遇困難與阻礙的象徵,而泉水雖「咽」,卻依然前行,暗示著修行的堅韌不拔;「日色冷青松」則可能喻指在清冷環境中,松樹依然堅韌挺拔,象征著修行者在清貧環境中依然能夠保持堅定的道心。

最終,「薄暮空潭曲,安禪制毒龍」將詩歌的意境推向高潮。詩人通過坐禪,降伏了內心的煩惱與慾望,達到了一種超越塵世、清淨自在的境界。這不僅是詩人個人的心靈體驗,更是對眾生修行解脫之路的啟示。它告訴我們,真正的清淨與解脫,並非來自外在環境的改變,而是源於內心的觀照與轉化。這也是禪宗「明心見性,頓悟成佛」思想的具體體現。

如何欣賞《過香積寺》:穿越時空的體驗

從字面意義到深層意境

欣賞《過香積寺》,首先要理解其字面意義,掌握詩歌描寫的景物與事件。但更重要的是,要深入其背後的深層意境。嘗試將自己置身於詩人當時的場景,想像在幽深寂靜的山谷中,尋訪一座傳說中的寺廟,耳邊傳來若有似無的鐘聲,眼前是清冷的松林與潺潺的泉水。在這樣的氛圍中,體會詩人從最初的尋覓,到最終心靈歸於寧靜的過程。

結合王維生平與時代背景

了解王維的「詩佛」稱號,以及他晚年對佛法的虔誠信仰,有助於我們更深刻地理解詩歌的禪意。唐代是佛教鼎盛的時期,尤其禪宗在中國廣泛傳播。王維生活在這樣一個時代,其詩歌自然深受佛學思想的影響。將詩歌放在其歷史文化背景中考察,能幫助我們更好地領會其思想內涵。

親身體驗:探訪香積寺遺址的意義

對於有機會的讀者而言,親自前往西安的香積寺遺址,或是任何一座清幽的古剎,或許能讓您對《過香積寺》有更直觀的體會。雖然時光流轉,物是人非,但古寺的遺韻、山林的寂靜,依然能夠幫助我們捕捉到詩人當年那份尋幽訪古的心境與最終回歸內心寧靜的體悟。這不僅是一次地理上的旅行,更是一次心靈的朝聖,讓經典活化,與古人產生共鳴。

結語

《過香積寺》是王維筆下的一顆璀璨明珠,它不僅展現了詩人卓越的藝術才華,更傳達了深邃的禪宗哲理。這首詩引導我們從喧囂的塵世中抽離,進入一個清淨、幽遠的境界,學會觀照內心,降伏煩惱。在繁忙的現代生活中,回味《過香積寺》,不僅能享受文學之美,更能從中汲取心靈的滋養,尋得一份難得的寧靜與智慧。願我們都能在詩歌的引導下,達到「安禪制毒龍」的心境,讓生活充滿禪意,讓心靈找到歸宿。

常見問題(FAQ)

如何理解《過香積寺》中的「安禪制毒龍」?

「安禪制毒龍」是《過香積寺》的點睛之筆,也是其禪意核心。「安禪」指安心坐禪,進入深度禪定狀態;「毒龍」在佛教中比喻人心中的貪、嗔、癡等各種煩惱、執著與慾望,它們如同毒龍般會傷害修行者的心靈。因此,「安禪制毒龍」意指通過坐禪修行,降伏並消除內心的煩惱和妄念,達到心靈的清淨、平靜與解脫的境界。

為何《過香積寺》的作者王維被稱為「詩佛」?

王維被稱為「詩佛」,主要有兩方面原因:首先,他的詩歌風格清雅淡遠,常描繪山水田園之景,並將禪宗思想和佛教意境自然融入其中,使詩歌充滿了哲理與禪機,如同佛家境界般超脫;其次,王維晚年潛心學佛,信奉佛教,過著半官半隱的修行生活,其個人的修為與對佛法的體悟深刻影響了他的創作,使他的詩作體現出高度的佛性與禪境。

香積寺現在還存在嗎?其歷史地位為何?

香積寺至今依然存在,位於中國陝西省西安市長安區的終南山腳下。雖然歷經歲月變遷與戰火損毀,但經過多次修復重建,如今仍是重要的佛教寺院。香積寺在佛教史上地位崇高,它是中國佛教淨土宗的第二祖庭,由善導大師的弟子懷惲為紀念善導大師而建。它不僅是淨土宗發源地之一,也曾是中日韓佛教文化交流的重要中心,對東亞佛教的傳播與發展產生了深遠影響。

《過香積寺》在中國文學史上有何重要性?

《過香積寺》在中國文學史上具有重要的地位。它充分體現了王維「詩中有畫,畫中有詩」的獨特風格,將自然景色的描繪與深刻的禪宗哲理完美結合,開創了山水田園詩的新境界。這首詩以其清新淡雅的筆觸、空靈幽遠的意境和對人生哲理的深刻體悟,成為唐詩乃至中國古典詩歌中的典範之作,對後世文學產生了深遠的影響,是研究唐代佛教詩歌和山水詩的經典文本。

為何王維選擇「香積寺」作為描寫對象?

王維選擇「香積寺」作為描寫對象,有多重原因。首先,香積寺位於終南山深處,地理位置幽靜、人跡罕至,符合王維山水田園詩的創作偏好,能提供豐富的自然景觀素材。其次,香積寺是中國淨土宗的重要祖庭,而王維本人亦潛心向佛,對佛教義理有深入研究,選擇這座寺廟更能表達他對佛法的嚮往與修行的體悟。最後,香積寺本身的歷史與佛教地位,也為詩歌增添了莊重與神秘的文化底蘊,使其所傳達的禪意更具說服力。