資產等於負債加權益:深入解析會計方程式的基石與企業財務健康指南

在浩瀚的會計學海洋中,有一個黃金定律如同北極星般指引著方向,它簡潔而深奧,揭示了所有組織(無論是營利企業、非營利機構乃至個人)財務結構的核心本質。這個定律就是:資產等於負債加權益。這不僅僅是一個數學等式,更是理解企業資金來源與運用、評估財務健康狀況、以及制定未來策略的關鍵基石。本文將深入剖析這個會計方程式的每一個元素、其運作原理、以及它在實際財務管理中的不可或缺性。

Table of Contents

什麼是「資產等於負債加權益」?會計方程式的核心解讀

「資產等於負債加權益」(Assets = Liabilities + Equity),又稱為會計恆等式或會計方程式,是複式簿記(Double-entry Bookkeeping)的基礎。它清晰地闡述了企業所擁有的資源(資產),其資金來源有兩種形式:一是來自於外部借款(負債),二是來自於內部所有者投入及經營累積(權益)。這個等式在任何時間點都必須保持平衡。

會計方程式的構成元素

要透徹理解這個方程式,我們必須先拆解其三個核心構成元素:資產、負債和權益。

資產 (Assets)

資產指的是企業所擁有或控制的經濟資源,這些資源能夠在未來為企業帶來經濟效益。資產可以是有形的,也可以是無形的。

- 定義:企業擁有或控制的、預期會帶來未來經濟效益的資源。

- 特性:

- 由過去的交易或事項形成。

- 能夠被量化並以貨幣單位衡量。

- 能夠在未來帶來流入的經濟利益。

- 常見類別:

- 流動資產 (Current Assets):預期在一年內或一個營運週期內變現、消耗或出售的資產。例如:

- 現金及約當現金:銀行存款、零用金。

- 應收帳款:因銷售商品或提供服務而應收回的款項。

- 存貨:待售商品、原物料、在製品。

- 預付費用:預先支付的租金、保險費等。

- 非流動資產 (Non-current Assets):無法在一年內或一個營運週期內變現的資產,通常用於長期經營目的。例如:

- 不動產、廠房及設備 (PP&E):土地、建築物、機器設備。

- 投資性不動產:為賺取租金或資本利得而持有的不動產。

- 無形資產:專利權、商標權、著作權、商譽等。

- 長期投資:對其他公司的股權投資,或長期債券投資。

- 流動資產 (Current Assets):預期在一年內或一個營運週期內變現、消耗或出售的資產。例如:

負債 (Liabilities)

負債指的是企業因過去的交易或事項所產生的、在未來需要以資產或提供服務的方式償還給外部的義務。簡單來說,就是企業欠別人的錢。

- 定義:企業現在的義務,在未來必須透過提供資產或服務來清償。

- 特性:

- 由過去的交易或事項產生。

- 導致未來經濟利益的流出。

- 負債的主體必須是外部個體(債權人)。

- 常見類別:

- 流動負債 (Current Liabilities):預期在一年內或一個營運週期內必須償還的債務。例如:

- 應付帳款:因購買商品或接受服務而應支付給供應商的款項。

- 短期借款:向銀行或其他金融機構借入的、一年內到期的款項。

- 應付費用:已發生但尚未支付的費用,如應付薪資、應付租金。

- 預收款項:預先收取的貨款或服務費,尚未提供商品或服務。

- 非流動負債 (Non-current Liabilities):償還期限超過一年或一個營運週期的債務。例如:

- 長期借款:銀行長期貸款、發行的公司債。

- 應付租賃款:依租賃合約應支付的長期款項。

- 流動負債 (Current Liabilities):預期在一年內或一個營運週期內必須償還的債務。例如:

權益 (Equity)

權益,對於公司而言通常稱為「股東權益」或「業主權益」,是企業資產扣除負債後的剩餘價值,代表所有者對企業資產所享有的剩餘索取權。它是所有者投入的資金,加上企業經營累積的利潤減去分配出去的部分。

- 定義:資產減去負債後的剩餘價值,代表所有者對企業淨資產的請求權。

- 特性:

- 代表企業所有者所擁有的部分。

- 是企業的內部資金來源。

- 會隨著企業的營運績效(利潤或虧損)而變動。

- 主要構成:

- 股本(資本):股東最初投入的資金,或透過增資發行股票所募集的資金。

- 資本公積:超過面額發行股票所產生的溢價,或資產重估等產生的準備金。

- 保留盈餘(累積盈虧):企業歷年累積的稅後淨利減去已分配的股利後的餘額。這是企業賺錢能力的體現。

- 其他權益項目:如國外營運活動換算調整數等。

平衡的奧秘:為何它總是相等?

「資產等於負債加權益」這個等式之所以恆等,是因為它從兩個角度來描述企業的資源:

- 資產(資源的運用):企業擁有什麼?這些資源被用來做什麼?例如:購買廠房、機器、存貨、保有現金等。

- 負債 + 權益(資源的來源):這些資源是從哪裡來的?是向外部借來的(負債),還是所有者投入或企業自身賺取的(權益)?

無論企業發生什麼交易,都必須同時從這兩個角度進行記錄,這就是複式簿記的核心原則。每一筆交易都會影響至少兩個會計科目,且總影響金額保持平衡。例如:

- 收到股東投入現金100萬元:

- 資產(現金)增加100萬元。

- 權益(股本)增加100萬元。

- 等式仍然平衡:資產 (+100) = 負債 (0) + 權益 (+100)

- 向銀行借款50萬元:

- 資產(現金)增加50萬元。

- 負債(短期借款)增加50萬元。

- 等式仍然平衡:資產 (+50) = 負債 (+50) + 權益 (0)

- 現金購買機器設備20萬元:

- 資產(現金)減少20萬元。

- 資產(機器設備)增加20萬元。

- 等式仍然平衡:資產 (-20 + +20 = 0) = 負債 (0) + 權益 (0)

這個等式的恆定性,是會計記錄可靠性的基礎。它保證了每一次財務變動都有明確的「來龍去脈」,為企業的財務管理提供了堅實的邏輯框架。

「資產等於負債加權益」的重要性:企業財務的羅盤

這個簡單的會計方程式,卻是理解企業財務狀況的關鍵,它在多個層面扮演著不可或缺的角色。

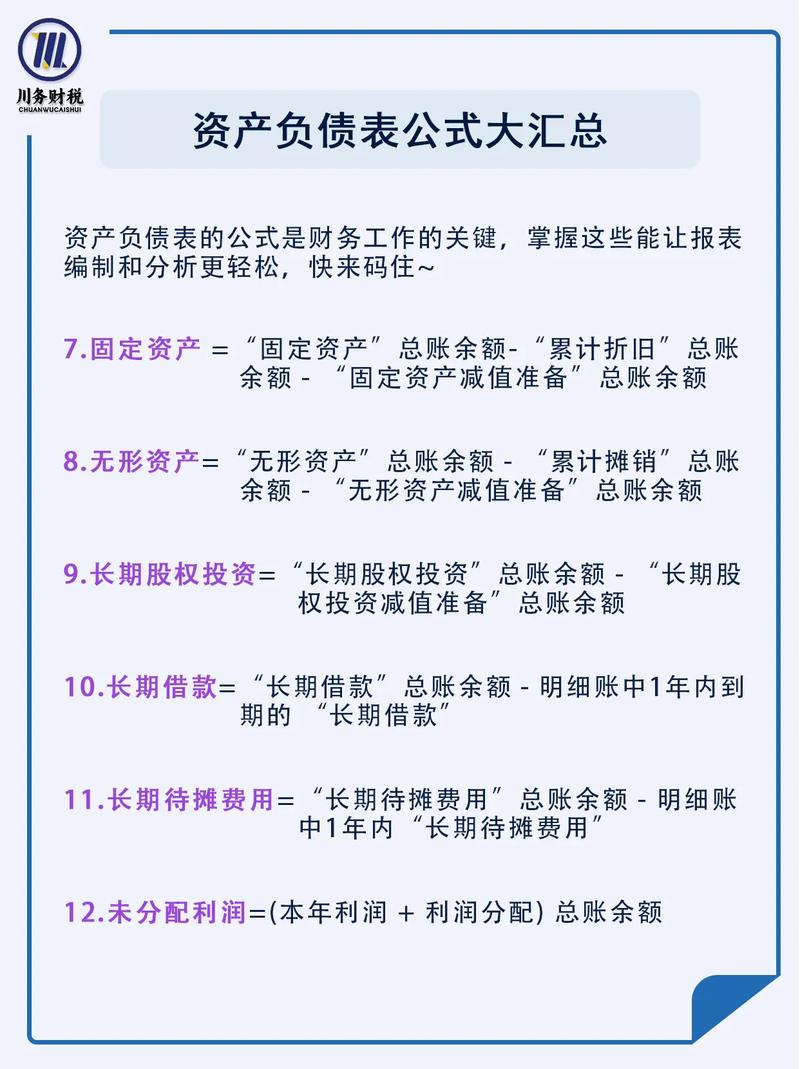

建立財務報表的基石

會計方程式直接構成了企業最核心的財務報表之一——資產負債表 (Balance Sheet)。資產負債表是特定時間點(通常是會計期末)企業財務狀況的快照。它的左側列示所有資產,右側列示所有負債和權益,並且兩側的總額必然相等。資產負債表透過這個等式,讓利害關係人能夠清晰地看到企業的資源分配與資金來源結構。

- 資產配置:資產負債表左側展示了企業將資金投入了哪些方面,例如有多少現金、存貨、不動產等。

- 資金來源:右側則揭示了這些資產是如何被融資的,是透過借貸(負債)還是股東投入和利潤累積(權益)。

評估企業健康狀況的指標

透過分析資產、負債和權益之間的關係,投資者、債權人和管理層可以評估企業的財務健康狀況和風險水平:

- 償債能力:比較流動資產與流動負債,可以評估企業短期償債能力;比較總資產與總負債,則可評估其長期償債能力。例如,負債比率(總負債/總資產)若過高,可能表示企業依賴外部資金較多,財務風險較大。

- 財務槓桿:權益在資金來源中的佔比,反映了企業的財務槓桿程度。權益佔比越高,通常代表財務結構越穩健,對外部借款的依賴度越低。

- 成長與盈利能力:保留盈餘的累積,直接反映了企業過去的盈利能力和對利潤的再投資情況,是企業持續成長的重要資金來源。

輔助決策制定的工具

無論是企業內部管理層還是外部投資者和債權人,都會利用這個方程式及其衍生資訊來做出關鍵決策:

- 管理層:利用方程式來監控資金運用效率,評估投資決策對資產結構的影響,以及負債水平是否在可控範圍內。例如,決定是否發行新股(增加權益)或借入更多貸款(增加負債)來擴張業務。

- 投資者:分析權益結構和變化,判斷企業的經營績效、股東權益報酬率,以及投資的安全性。他們會關注保留盈餘的累積,這代表企業的內在價值增長。

- 債權人(銀行等):審查負債與資產的比例,評估企業的償債能力和信用風險,決定是否提供貸款以及貸款額度。

實務應用與案例分析:從理論到實踐

會計方程式不僅僅存在於教科書中,它貫穿於企業日常營運的每一個環節。讓我們透過一些案例來看看它如何體現:

案例一:企業初始成立階段

假設您與朋友合資創立一家資訊科技公司,您們各自投入現金50萬元,並向銀行申請創業貸款100萬元。

- 資產:

- 現金:50萬元 (您) + 50萬元 (朋友) + 100萬元 (銀行貸款) = 200萬元

- 負債:

- 銀行短期借款:100萬元

- 權益:

- 股本:100萬元 (您和朋友的投資)

此刻,公司的財務狀況為:

資產 (現金 200萬) = 負債 (銀行借款 100萬) + 權益 (股本 100萬)

200萬 = 100萬 + 100萬

等式完美平衡。這表明公司所有的資源(現金)都來自於明確的來源(股東投資和銀行借款)。

案例二:營運發展階段

在接下來的營運中,公司用20萬元現金購買了辦公設備,並透過軟體開發服務賺取了50萬元淨利(假設全部保留未分配股利)。

- 購買設備:

- 資產(現金)減少20萬元。

- 資產(辦公設備)增加20萬元。

- 此交易對總資產、負債、權益沒有淨影響,等式維持平衡。

- 賺取淨利:

- 資產(現金或應收帳款)增加50萬元。

- 權益(保留盈餘)增加50萬元。

新的財務狀況:

- 資產:

- 初始現金:200萬

- 減:購買設備:-20萬

- 加:淨利產生現金:+50萬 (假設)

- 現金總額:230萬

- 辦公設備:20萬

- 總資產:250萬

- 負債:

- 銀行短期借款:100萬 (未變動)

- 權益:

- 股本:100萬 (未變動)

- 保留盈餘:50萬 (新產生)

- 總權益:150萬

新的等式:

資產 (230萬現金 + 20萬設備 = 250萬) = 負債 (100萬) + 權益 (150萬)

250萬 = 100萬 + 150萬

等式依然平衡。這顯示了企業營運所產生的利潤直接增加了所有者的權益部分,同時也增加了資產(通常是現金或應收帳款)。

案例三:虧損或分發股利階段

假設公司在某年度經營虧損了10萬元,或決定分發10萬元的現金股利。

- 經營虧損:

- 資產(現金或其他資產)減少10萬元。

- 權益(保留盈餘)減少10萬元。

- 分發股利:

- 資產(現金)減少10萬元。

- 權益(保留盈餘)減少10萬元。

無論是虧損還是分發股利,都會導致資產和權益同步減少,等式依然保持平衡。

這些案例清楚地說明了「資產等於負債加權益」如何作為所有財務交易的基礎框架,確保了會計記錄的邏輯性、準確性與可信賴性。

常見問題 (FAQ)

對於「資產等於負債加權益」這個基本會計原則,許多人會有一些疑問。以下我們整理了幾個常見問題,希望能幫助您更深入地理解。

Q1:為何「資產等於負債加權益」有時候會不平衡?

A1:這個會計方程式在理論上是「恆等」的,意即它在任何時間點都應保持平衡。如果實際計算時發現不平衡,那幾乎可以確定是會計記錄過程中發生了錯誤。常見錯誤包括:漏記交易、金額計算錯誤、科目分類錯誤、借貸方記錄不符等。會計人員在編製報表前,會利用試算表來檢查此等式的平衡性,確保數據的準確無誤。

Q2:如何透過「資產等於負債加權益」來評估公司的財務狀況?

A2:透過觀察資產、負債和權益的相對比例和趨勢,可以評估公司的財務狀況:

- 負債佔總資產的比例(負債比率):若負債佔比較高,可能表示公司財務槓桿較大,對外部借款依賴高,風險相對較高。

- 權益佔總資產的比例:若權益佔比較高,通常代表公司財務結構穩健,自有資金充足,抵抗風險能力強。

- 保留盈餘的變化:若保留盈餘持續成長,表示公司盈利能力佳,且將利潤再投資於企業,有利於長期發展。

Q3:資產增加就代表公司變好嗎?

A3:不一定。資產增加本身是一個積極的信號,但需要進一步分析資產增加的「來源」。如果資產增加是透過大量借款(負債增加)而來,雖然總資產增加了,但同時也增加了公司的財務風險。理想情況是,資產的增加主要來自於營運獲利累積的保留盈餘(權益增加),或是股東對公司前景看好而追加的投資,這代表公司的內在價值和健康度在提升。

Q4:權益變動的常見原因有哪些?

A4:權益的變動主要受以下幾個因素影響:

- 淨利潤(或淨虧損):企業產生淨利潤會增加保留盈餘,進而增加權益;發生淨虧損則會減少權益。

- 股利分配:公司向股東支付現金股利或股票股利,都會減少保留盈餘,進而減少權益。

- 股東增資或減資:股東投入新的資金會增加股本,減少股本則會減少權益。

- 庫藏股交易:公司買回自己的股票(庫藏股)會減少權益;出售庫藏股則會增加權益。

- 其他綜合損益:如金融資產公允價值變動、國外營運活動換算差額等,會直接影響其他權益項目。

Q5:這個方程式只適用於公司嗎?個人理財也適用嗎?

A5:不,「資產等於負債加權益」是一個普遍適用的財務概念,不僅適用於企業,也完全適用於個人理財。在個人層面:

- 資產:您的現金、存款、房產、汽車、股票、基金等所有有價值的東西。

- 負債:您的房貸、車貸、信用卡債、學生貸款等所有欠別人的錢。

- 權益(通常稱為淨值):您的總資產扣除總負債後所剩的價值。這代表您的財富累積情況。

了解這個個人會計方程式,能幫助您更清楚地掌握自己的財務狀況,並規劃如何增加資產、減少負債、進而提升個人淨值。