語譯是什麼意思:深度解析、應用場景與實用技巧,打造通曉古今的理解力

嘿,你是不是也遇過朋友或自己在閱讀古籍、法律條文,甚至是某些專業領域的文章時,突然被「語譯」這個詞給卡住了呢?腦中是不是會浮現一個疑問:「語譯是什麼意思啊?它跟我們平常講的『翻譯』有什麼不一樣咧?」別擔心,今天這篇文章就是要來為你好好解開這個謎團,而且要帶你深入了解它的各種眉眉角角喔!

Table of Contents

快速解答:語譯是什麼意思?

簡單來說,「語譯」就是將一種語言(特別是那些古老、文言、艱澀,或是專業術語較多的文本)的內容,轉換成現代、通俗、易懂的另一種語言,或者同一個語言的現代白話形式。它最主要的目的,不在於單純的詞句對應,而是要幫助讀者更完整、更精確地理解原文所傳達的深層意義、語境與精神,它更強調的是「理解」與「解釋」的過程。換句話說,語譯就是要讓那些原本「聽攏無」的內容,變得「喔!原來是這樣啊!」

「語譯」的核心精神:不只是翻譯,更是理解的橋樑

你知道嗎,很多時候我們提到「翻譯」,可能腦中浮現的就是把英文翻成中文,日文翻成韓文那種詞對詞、句對句的轉換,對不對?但「語譯」就不一樣了,它帶有更深一層的意義,可以說是翻譯的「進階版」或是「深度解析版」。

想像一下,當我們讀到一篇兩千年前的《論語》章句,又或者是一段十九世紀英國的法律文件,文字本身可能已經不是我們現在日常使用的了,是不是?這時候,如果只是硬邦邦地把每個古字對應到現代的字,往往會讓人看得霧煞煞,根本抓不到重點。因為字詞在不同時代、不同文化背景下,它的語義、用法,甚至是背後的思想脈絡,都可能大不相同。這時候,語譯就派上用場啦!

「語譯」的重點在於:

- 跨越時空與文化的隔閡: 它不只轉換語言,更轉換了時空背景。它像一個時光機,把古人的話語帶到現代,讓現代人能無障礙地吸收。

- 深層意義的挖掘: 一個字、一個詞,在古文裡可能蘊含著豐富的典故、哲理或社會現象。語譯者就要像偵探一樣,把這些深藏的意義給挖出來,然後用大家都能懂的方式解釋清楚。

- 通俗易懂的呈現: 最終的成品,必須是流暢、自然,而且完全不會讓人感到生硬或困惑的。它要讓讀者感覺就像在讀一篇現代人寫的文章一樣。

所以說,語譯可不是件輕鬆的差事喔!它需要的不僅僅是兩種語言的知識,更需要對歷史、文化、社會背景,甚至專業領域有相當程度的了解。這也難怪,很多時候我們看到優秀的語譯作品,都會忍不住發出「哇!」的讚嘆聲,覺得作者真的太厲害了!

語譯的應用場景:哪些時候你最需要它?

欸,你可能會覺得「語譯」這個詞好像有點遙遠,是不是只有學者才會用到啊?錯!其實在我們的生活和學習中,語譯的應用場景可是多到不行呢!來,我給你列幾個最常見的例子,你就會發現它其實無所不在喔!

古典文獻與文言文:打開古人智慧的鑰匙

這絕對是語譯最經典、也最為人所知的應用了。想當年我們在讀國文課本,那些《詩經》、《楚辭》、《史記》或是唐詩宋詞,是不是常常看得一頭霧水?老師在講台上解釋半天,你還是覺得「聽君一席話,如聽一席話」?這時候,一本好的語譯本就顯得超級重要了!

- 古詩詞: 什麼「關關雎鳩,在河之洲」,「曖曖遠人村,依依墟里煙」,這些優美的意境如果沒有語譯,很多人就只能停留在字面,而無法領略其中的韻味了。語譯會把那些古老的意象、比喻,轉換成現代人能理解的浪漫情懷或生活場景。

- 經史子集: 《論語》、《孟子》、《道德經》這些經典著作,裡面的哲學思想、人生智慧,如果沒有語譯的幫助,我們這些現代人很難跨越時光的鴻溝,直接從原文中汲取養分。語譯就是要讓孔子、老子的智慧,不再高高在上,而是能走入我們的日常。

- 古代小說戲曲: 像《紅樓夢》、《三國演義》這些鉅作,雖然有些版本已經是白話文,但裡面仍有許多當時的俗語、典故。專業的語譯會讓情節更連貫,人物對話更生動,讓我們更能沉浸在那個時代的故事裡。

法律條文與專業文件:釐清權利義務的關鍵

說真的啦,如果你有看過法律條文,是不是會覺得它就像火星文一樣,每個字都認識,但連在一起就不知道在講什麼?又或者,有些技術手冊、醫學報告,裡面充滿了專業術語,看得你頭昏眼花?這也是語譯大顯身手的地方喔!

- 法律文件: 法律文件講究嚴謹、精確,每一個詞彙的選擇都可能影響到當事人的權利義務。語譯者需要將這些專業且有時繞口的法律術語和句式,轉換成一般大眾能理解的白話文,但同時又不能失去其法律效力與精確性。這不只是一般翻譯能做到的,它需要對法學背景有相當了解。

- 技術手冊、學術論文: 這些文本通常充滿了各行各業的專有名詞。語譯不只是把英文術語翻成中文,更是要將其概念、原理用淺顯易懂的方式解釋出來,好讓非該領域的專業人士也能快速掌握。

- 外交文件、國際協議: 在跨國溝通中,常常會因為詞彙的語境差異造成誤解。語譯者需要確保各方都能精確理解文本的意涵,避免不必要的糾紛。

地方方言與特殊語境:打破語言隔閡,促進交流

即使在同一種語言環境下,不同的方言或社群用語,有時候也像一種「外語」。

- 台語、客語與原住民族語的文獻: 台灣有很多珍貴的傳統文化、歌謠、故事,都是用這些母語記錄下來的。為了讓更多年輕世代或不熟悉這些語言的人也能接觸,就需要將它們語譯成標準華語,同時保留其原有風味與文化意涵。

- 網路流行語、次文化用語: 有時候,年輕人講的「梗」,我們這些「老骨頭」可能就聽不懂了。從某種意義上來說,這也是一種「語譯」的需求,把特定社群的語言轉換成大眾能懂的語境。

你看吧,語譯的應用是不是很廣泛?它就像一座座橋樑,幫助我們跨越語言、時間、文化的重重阻礙,讓我們能更自在地與知識、與他人、與過去對話。真的很有意義耶!

語譯的黃金步驟:如何做好一個稱職的語譯者?

好啦,既然語譯這麼重要,那要怎麼做才能做好一個稱職的語譯者呢?這可不是隨便抓個翻譯軟體就能搞定的喔!它需要一步一腳印,用心去體會。來,我來跟你分享幾個語譯的黃金步驟,這是多年經驗累積下來的心得喔!

- 深入原文理解:不只是字面,更要背景知識

這是最最最重要的一步!很多人做語譯,會急著把每個字都翻出來,但這其實是本末倒置。真正厲害的語譯者,會先花時間把原文徹底搞懂,搞懂到什麼程度?就是你能用自己的話,把原文的核心意思、背景、情感,甚至作者的寫作意圖,都說得一清二楚為止。

- 查閱資料: 遇到不確定的詞句、典故,一定要去查閱相關的歷史文獻、字典、辭典,甚至是專業領域的書籍。比如你要語譯一段古人的詩,你得知道那個詩人當時的處境、他所處的時代背景,這些都會影響你對詩句的理解。

- 語境分析: 一個字詞在不同的句子裡,意思可能大相徑庭。所以不能只看單字,要看它在整個句子、整個段落、甚至整篇文章裡的語境。

- 作者意圖: 作者為什麼會這樣寫?他想表達什麼?理解作者的意圖,是精準語譯的基礎。

我以前在語譯一些地方鄉野傳奇的時候,常常要翻閱好幾本地方志,甚至是去拜訪地方耆老,問問看他們對某個詞彙或典故的看法,這樣才能確保語譯出來的內容是既正確又傳神的。

- 考證詞彙與語法:精確的基石

在充分理解原文的基礎上,接下來就是針對原文的詞彙和語法結構進行精確的考證。這一步驟考驗的是語譯者語言學上的紮實功底。

- 詞彙辨析: 古今字義的差異、同義詞的微細區別、多義詞在特定語境下的唯一解釋,這些都要仔細推敲。例如,古文的「走」是「跑」的意思,如果直接翻成現代的「走路」,那意思就完全錯了。

- 語法結構分析: 文言文的句式、倒裝句、省略句、特殊句法,這些都需要拆解重組。要弄清楚主語、謂語、賓語,才能確保語譯後的句子結構清晰,意思不混淆。

- 專業術語核實: 如果是專業領域的文章,要確認該術語在現代對應的標準翻譯,並且了解其內涵。

有時候一個詞彙的考證,可能就要花上好幾個小時,因為你要去比對不同版本的解釋,甚至是參考不同學者的研究,才能做出最準確的判斷,這過程真的充滿挑戰但也很有趣!

- 轉化為現代語境:選擇貼切的表達方式

當你完全理解了原文的意義,也考證了詞彙語法後,接下來就是「動筆」語譯啦!這一步的關鍵在於如何用現代人聽得懂、讀得順暢的語言來表達,同時又要保持原文的精髓。

- 口語化與書面語的平衡: 根據語譯的目的和讀者群,選擇是偏向口語化一點,還是保持一定的書面語風格。但無論如何,都應避免生硬、拗口。

- 比喻與意象的轉化: 古文中的一些比喻和意象,如果直接照搬,現代人可能無法體會。這時候就需要語譯者巧妙地轉化,用現代人熟悉的意象來傳達原文的神韻。

- 保持原意的完整性: 語譯不是改寫,不能隨意增減內容,也不能偏離原文的主旨。你必須像一個忠實的信差,把原作者想說的話,完整且清晰地傳遞出來。

這一步最考驗語譯者的「語感」和「文字功力」了。同樣的意思,有的人能寫得像白開水,有的人就能寫得生動活潑,這就是功力所在。

- 保持原意與風格:精準與傳神之間的平衡

這一步其實跟第三步有點重疊,但它更強調的是語譯過程中,對原文「神韻」的捕捉。一個好的語譯,不只意思要對,連語氣、風格,甚至是潛藏的情感,都要能傳達出來。

- 語氣的再現: 原文是莊重、幽默、悲傷還是激昂?語譯時也要盡力去呈現這種語氣。例如,文言文中的疑問句,語譯後也應該帶有疑問的語氣。

- 風格的一致性: 如果原文是典雅的散文,語譯後也應保持其典雅的風格,而不是變成粗俗的口語。當然,如果原文就是市井小民的對話,那語譯後就應該貼近生活。

- 避免過度解讀或簡化: 在追求通俗易懂的同時,也要避免過度簡化原文的深奧之處,或者加入過多的個人解讀,導致偏離原意。

我個人覺得,這一步就像是在練武功一樣,需要不斷地練習、揣摩,才能達到一種「無招勝有招」的境界,讓語譯的內容既精準又傳神。

- 反覆校對與潤飾:力求完美

語譯稿寫完之後,絕對不能馬上就說「大功告成」!這時候,你得像個魔術師一樣,對你的作品進行反覆的校對與潤飾。這一步是確保語譯品質的最後一道防線。

- 自我審視: 讀一遍語譯稿,看看有沒有語句不順暢的地方?有沒有詞不達意?有沒有錯別字或語法錯誤?把自己當成一個完全沒看過原文的讀者,看看自己能不能輕鬆理解。

- 對照原文: 一句一句地對照原文,確認語譯沒有遺漏任何細節,也沒有錯誤的解讀。

- 尋求他人意見: 如果可能的話,請對原文和語譯內容都有了解的朋友或同事幫忙審閱,他們可能會發現你自己沒注意到的盲點。俗話說「旁觀者清」嘛!

- 朗讀: 大聲朗讀語譯稿,你會更容易發現語氣不連貫、語句拗口或節奏不對勁的地方。

我每次語譯完一篇長文,都會讓它「放涼」一兩天,然後再重新拿起稿子來讀,這時候你就會發現很多之前沒注意到的問題。這種「冷卻」後再審視的方法,效果真的很不錯喔!

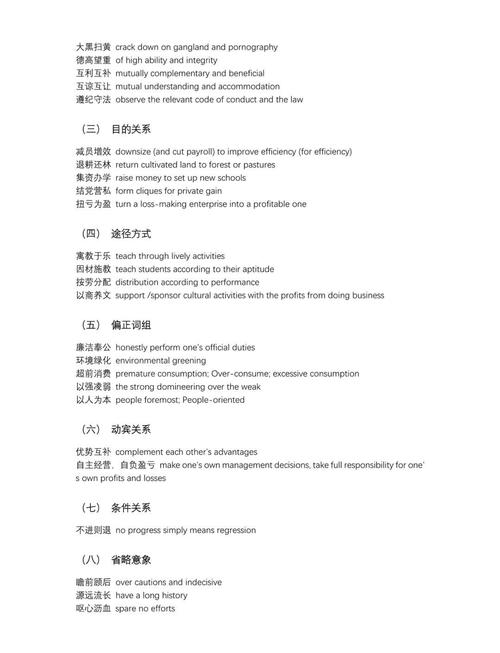

語譯與翻譯:究竟差在哪裡?一張圖表說明白!

說了這麼多,你可能還是會覺得「語譯」跟「翻譯」有時候好像很像,到底它們的差異在哪裡呢?別擔心,我為你整理了一張比較表,讓你一目了然,從此以後再也不會搞混啦!

| 比較項目 | 語譯 (Interpretation/Explanatory Translation) | 翻譯 (Translation) |

|---|---|---|

| 主要目的 | 讓難懂的文本(如古文、專業術語)變得通俗易懂,幫助讀者深度理解其背後的意義與脈絡。 | 將一種語言的文本內容,轉換成另一種語言,保持原文資訊的準確傳達。 |

| 處理對象 | 通常是語言內部或跨時空的文本,如文言文、古籍、法律條文、專業術語多的文章。 | 通常是跨語言的文本,如英文翻中文、日文翻韓文。 |

| 核心側重 | 理解、解釋、闡釋。著重於意義的深度挖掘與轉化,提供背景知識,確保讀者能完全吸收。 | 忠實、準確、對等。著重於語句結構、詞彙對應和資訊的無損傳達。 |

| 所需能力 | 深厚的語文功底、廣博的背景知識(歷史、文化、專業領域)、對目標讀者群的理解、出色的解釋與表達能力。 | 兩種語言的精通、詞彙與語法知識、一定的文化敏感度。 |

| 結果呈現 | 通常會更具解釋性,有時會加入必要的背景說明或注釋,文字可能相對流暢、通俗。 | 通常更接近原文的句式結構,力求形式上的對等,除非必要,較少額外解釋。 |

| 常見例子 | 將《道德經》語譯成現代白話文;將古代契約語譯成現代法律用語;將醫療報告中的專業術語解釋給病人聽。 | 將英文小說翻譯成中文版;將日語電影字幕翻譯成韓語;將德語產品說明書翻譯成英文。 |

看吧,這樣一比較,是不是清楚很多了?「翻譯」是語言的搬運工,負責把資訊從A語言搬到B語言;而「語譯」呢,更像是語言的導遊兼解說員,不僅要帶你到目的地,還要仔細講解每個景點的歷史背景、文化故事,讓你玩得更明白、更盡興!

我的語譯經驗談:那些年,我遇到的挑戰與心得

說到語譯,我自己也有些甘苦談啦!記得大學時候,我選修了一門「古典文學賞析」,教授常常會要我們自己去語譯一些古詩詞。一開始啊,我真是吃足了苦頭!

有一次,語譯李白的詩句「浮雲遊子意,落日故人情」。我一開始就傻傻地直譯:「飄浮的雲是遊子的心意,落下的夕陽是老朋友的情誼。」結果被教授笑說:「哎呀,你這是機器翻譯嗎?完全沒有詩的韻味啊!」教授解釋說,這裡的「遊子意」和「故人情」,不僅僅是心意和情誼,更是透過「浮雲」的無常與漂泊,以及「落日」的短暫與感傷,來烘托出遊子與故人之間那種深沉而悠遠的離愁別緒。它不僅是表面意思,更是意境的營造!

那次經驗真的讓我醍醐灌頂。我才真正體會到,語譯不是把文字從A換成B那麼簡單,它需要你沉浸到那個時代、那個場景,去感受作者的情緒,然後再用現代的語言重新「創作」出來。這種創作,不是憑空想像,而是在忠於原意的基礎上,進行深度的理解和再表達。

後來我語譯一些法律文件時,也遇到類似的挑戰。例如,有些古老的合約條款,用詞非常嚴謹,現代法律已經很少用了。如果只是照字面翻譯成現代法律術語,很可能會扭曲原意,甚至造成法律上的漏洞。這時候,我就必須花大量時間去查閱當年的判例、法律史資料,了解那個詞彙在當時的法律語境下,究竟代表了什麼樣的權利義務。有時候,一個詞的語譯,背後是好幾天的研究工夫呢!

但說真的啦,儘管語譯的過程艱辛,那種成功解開一個千年謎題、或是讓一篇艱澀古文重獲新生的成就感,是其他任何事情都無法比擬的。當你看到讀者因為你的語譯而恍然大悟、點頭稱是的時候,真的會覺得一切努力都值得了!這也是為什麼,儘管現在有那麼多翻譯軟體和AI工具,但專業的語譯者依然 irreplaceable 的原因吧!

語譯工具與資源:讓你的語譯之路更順遂

雖然說語譯非常仰賴語譯者的個人功力,但我們也不是孤軍奮戰喔!現代科技的進步,也為語譯者提供了不少實用的工具和資源,讓我們的語譯之路可以走得更順遂一些。不過,要記得喔,這些工具只是輔助,絕對不能完全依賴它們,它們無法取代你對文本的深度理解和文化素養!

線上辭典與古籍資料庫:你的隨身圖書館

- 教育部重編國語辭典修訂本: 這絕對是台灣學習和語譯的好幫手!它不僅收錄了大量的詞彙,還有豐富的語法說明和例句,對於辨析古今字義非常有幫助。

- 漢典、萌典: 這些線上工具提供了詳盡的漢字解釋、詞語釋義、詞源,甚至還有多種方言讀音,對於理解文言文中的生僻字詞,簡直是如虎添翼。

- 臺灣大學數位典藏館、中研院歷史語言研究所資料庫: 如果你需要語譯的是古籍,這些學術機構提供的數位典藏和資料庫,包含了大量珍貴的古籍原文、史料,甚至有學者註解的版本,能讓你追溯原文的脈絡和背景。

專業社群與討論區:集思廣益的好地方

- PTT古典文學版、相關學術論壇: 當你遇到實在搞不懂的句子、或是對某個詞彙的解釋有疑問時,不妨到這些專業社群或學術論壇發問。常常會有熱心的學者或同好,提供寶貴的意見和不同的觀點,讓你可以從多角度思考。

- 臉書相關社團: 某些專門討論語文、歷史、文學的臉書社團,也是一個不錯的交流平台。你可以分享你的語譯心得,也能從別人的分享中學到東西。

AI輔助工具:審慎使用,作為參考

- Google 翻譯、DeepL 等翻譯軟體: 這些工具在處理現代白話文的翻譯上表現已經很不錯了。但對於語譯古文或專業術語,它們往往只能提供字面上的對應,而無法深入理解語境和背後意義。你可以把它們當作初步的參考,或是用來檢查一些基礎的語法錯誤,但千萬不能照單全收喔!

- ChatGPT 等大型語言模型: AI在理解和生成語言方面確實有長足進步,如果你給予足夠的上下文和明確的指令,它有時也能提供一些語譯的思路或初稿。但同樣的,AI缺乏人類的文化底蘊、情感理解和獨立判斷能力,它的輸出仍需要你仔細審核和修改。它更像是一個聰明的助理,而不是一個可以完全信賴的語譯專家。

我會建議,在語譯的初期,多花時間在閱讀原文、查閱紙本或線上的專業辭典,以及與同好交流上。等你對語譯的掌握度更高了,再考慮把AI工具納入輔助,用它們來提高效率,而不是用來取代你的思考過程。畢竟,語譯的樂趣,就在於那種抽絲剝繭、茅塞頓開的探索過程啊!

常見的語譯問題與解答

Q1: 語譯是不是就等於白話文翻譯?

不是喔!雖然「白話文翻譯」是「語譯」的一種常見形式,但兩者不能完全劃上等號。白話文翻譯特指將文言文轉換成現代白話文,這是語譯的一個子集。

語譯的範疇更廣,它除了包含文言文轉白話文,也可能涵蓋將:

- 特定專業領域的術語,解釋成一般大眾能懂的語言(例如將艱澀的醫學報告語譯成病人聽得懂的口語)。

- 法律條文,解釋成清晰易懂的權利義務說明。

- 古老方言或瀕危語言的文本,解釋成現代共通語言。

所以說,白話文翻譯著重在「文言到白話」這個維度,而語譯則著重在「從難懂到易懂、從深奧到淺顯」這個轉換過程,目的都是為了「理解」。你可以把白話文翻譯看作是語譯家族裡的一個重要成員,但它並不是語譯的全部喔。

Q2: 語譯會不會喪失原文的韻味?

這個問題問得非常好,也是所有語譯者在努力追求平衡的一個關鍵點。說實話,任何形式的語言轉換,都難免會有一部分的「失落」,就像你把一幅立體的畫作拍成平面照片,某些層次感一定會減少一樣。

原文的「韻味」可能包含多個層面:

- 音韻: 古詩詞的格律、平仄,在語譯成現代白話文時,很難完全保留其原有的音韻美。

- 簡潔性: 文言文往往以極精簡的字數傳達豐富的意義,語譯成白話文可能會變得冗長一些。

- 文化意象: 某些特定的文化符號或意象,在現代語境下可能需要解釋,才能被理解,但解釋本身可能會削弱其原本的朦朧美或暗示性。

然而,一個優秀的語譯者,他的任務就是在「精準傳達原意」與「盡力保留原文韻味」之間找到最佳平衡點。他會透過詞彙的選擇、句式的安排,甚至在必要時加入簡要的註釋,來盡量彌補這種失落。語譯的目的,是讓更多人能跨越障礙接觸原文的精髓,而不是讓原文被高牆隔絕。如果為了保留百分之百的「韻味」而讓讀者完全讀不懂,那也失去語譯的意義了,是不是?所以啦,雖然會有部分流失,但好的語譯會力求將這種流失降到最低,並以另一種形式展現其魅力。

Q3: AI可以完全取代語譯者的工作嗎?

目前來看,答案是不能完全取代。至少在可預見的未來,人類語譯者的地位依然是不可撼動的。為什麼我會這麼說呢?

AI在處理大量的、規則性強的語言轉換時,效率確實很高。它能夠快速查詢詞彙、分析語法結構,甚至能生成語句流暢的文字。然而,語譯,特別是對於古文、哲學、文學作品的語譯,它需要的遠不止這些:

- 深度理解: AI缺乏人類的「常識」、情感、文化背景和對語境的深層理解。它無法真正「感受」詩人的悲傷,也無法「體會」古人的哲思。

- 文化底蘊: 語譯往往需要深厚的歷史、文化、社會學等跨學科知識,去解讀原文背後的隱含意義、典故、以及作者的意圖。AI雖然能從資料庫中提取資訊,但它無法像人一樣進行綜合性的、創造性的判斷和聯想。

- 靈活變通與創意: 語言是活的,充滿了歧義、雙關、反諷等修辭手法。AI在處理這些時常顯得僵硬,缺乏人類那種靈活變通、巧妙處理的能力。一個好的語譯者,甚至會為了更好地傳達原文神韻,在保持原意的基礎上進行藝術性的再創造。

所以,AI更像是語譯者的「得力助手」,它可以幫忙查閱資料、提供初稿、檢查基礎語法,但最終的審核、潤飾和意義的把握,還是要依賴人類語譯者的專業判斷和智慧。它無法取代語譯者在文化傳承和深度理解上所扮演的角色喔!

Q4: 學習語譯對日常生活有什麼幫助?

你可能會覺得學習語譯是個很專業的技能,好像跟日常生活沒什麼關係,是吧?但其實啊,培養語譯的能力,對我們的日常生活和學習,好處可是多到你意想不到喔!

- 提升閱讀理解能力: 學習語譯的過程,要求你深入挖掘文本的意義,這會大大提升你對任何文本的閱讀理解能力。無論是看新聞、讀小說、甚至是看合約,你都會更習慣去思考字面背後的含義,而不只是停留在表面。

- 增強邏輯思維與分析能力: 要語譯一篇難懂的文章,你需要拆解句構、分析語境、考證詞彙,這都是非常嚴謹的邏輯思維訓練。你的分析能力會變得更強,在面對複雜問題時,也能更有條理地去處理。

- 豐富詞彙與表達能力: 在語譯的過程中,你會接觸到大量的詞彙和不同的表達方式。為了精確傳達原意,你會主動去尋找最貼切的詞語。久而久之,你的詞彙量和語言表達能力都會顯著提升,讓你在日常溝通或寫作時,能更精準、更生動地表達自己。

- 培養文化素養與同理心: 語譯古文,讓你跨越時空與古人對話,你會更了解歷史、文化、哲學。語譯專業文本,讓你理解不同領域的思維模式。這些都能拓寬你的視野,培養你的文化素養,甚至讓你更能理解不同背景的人的想法,提升同理心。

- 解決實際問題: 就像前面提到的,有時候法律條文、產品說明書、甚至是家裡老一輩人的方言,都需要你具備某種程度的「語譯」能力去理解和轉達。學習語譯,就是為你提供了一把解決這些問題的鑰匙。

所以說,學習語譯不只是一項專業技能,更是一種全方位的思維訓練和個人能力的提升。它會讓你變成一個更聰明、更有深度、也更會溝通的人喔!

結語:語譯的價值,在於連結過去與現在

說了這麼多,我想你對「語譯是什麼意思」應該已經有非常清楚的認識了吧?語譯啊,它不只是一種語言轉換的技術,更是一種文化傳承的藝術,一種深度理解的智慧。它肩負著將古老的智慧、深奧的知識、遙遠的文化,帶到我們現代人面前的重責大任。

在這個資訊爆炸、語言多元的時代,我們每天都會接觸到各種難懂的訊息。無論是面對一份專業報告、一個法律條款,或是一段充滿典故的古文,語譯的能力都顯得彌足珍貴。它讓我們不再被語言的隔閡所困,能夠更自由地穿梭於不同的時空與知識領域之間。

所以,下次當你再遇到那些看似艱澀難懂的文字時,不妨試著從「語譯」的角度去思考,去拆解,去理解。你會發現,原來那些看似遙不可及的智慧,其實並沒有那麼遙遠。語譯,就像一座隱形的橋樑,默默地連結著我們的過去與現在,讓人類的知識與文明得以不斷地傳承與發揚光大。是不是覺得超有意義的啊?