覘孔是什麼?從精密測量到光學應用的深度解析與實務應用

你或許曾經在攝影機的鏡頭上、老舊的槍械瞄準具上,甚至是我們自己眼睛的瞳孔裡,隱約感受到一種「透過小孔看世界」的奇妙現象。沒錯,我們今天要聊的,就是那個看似簡單卻又深藏不露的「覘孔」!到底覘孔是什麼呢?簡單來說,它就是一個帶有小孔徑的開口或屏障,它的核心作用在於精確地控制光線的進入,並引導我們的視線,進而達到提高影像清晰度、限制視野、或是作為精密瞄準輔助的重要功能。別看它不起眼,從日常的攝影,到軍事的精準射擊,乃至於高科技的光學測量,覘孔的身影可說是無處不在,扮演著關鍵角色呢!

今天,就讓我帶你深入探討這個看似平凡卻極其奧妙的光學元件,從它的基本原理、多元應用到實際操作的眉角,一步步揭開覘孔的神秘面紗,保證讓你對它有更深一層的認識喔!

Table of Contents

覘孔的核心概念與光學原理:讓光線「規矩」起來的智慧

說到覘孔,它最直接的呈現就是一個小小的圓形開口。但為什麼這個小孔能發揮這麼大的作用呢?這就要從它的光學原理說起了。其實,覘孔的運作原理與我們熟知的「針孔成像」有著異曲同工之妙,它巧妙地利用了光的直線傳播特性。

針孔成像:覘孔的基礎

想像一下,當光線從一個物體發出,經過一個極小的孔徑進入時,只有那些幾乎平行於孔徑中心軸的光線才能通過。這些光線會按照物體的相對位置,在孔徑後方的感光平面上形成一個倒立且縮小的影像。這就是針孔成像。覘孔的「小」孔徑,正是其精髓所在:

- 光線篩選與會聚: 覘孔就像一個守門員,只允許特定方向的光線通過,大大減少了散射和雜亂光線的干擾。這樣一來,原本從物體各點發出、四散開來的光線,通過覘孔後就能在接收面上形成清晰的對應點,進而構成清晰的影像。

- 增加景深: 這是覘孔一個非常重要的特性。由於孔徑小,無論物體距離覘孔是近還是遠,只要光線能通過,它們在成像面上形成的模糊圓(Circle of Confusion)就會非常小。這意味著在很大的距離範圍內,物體的影像都能保持相對清晰,也就是說,景深會非常大。這對於需要同時看清遠近目標的應用場景來說,簡直是神來一筆!

- 減少像差: 許多複雜的光學鏡片會產生各種像差,例如色差、球差等。但針孔由於沒有透鏡,理論上可以避免這些像差,成像品質雖然犧牲了亮度,但在解析度上卻有獨特的優勢。

人眼瞳孔:最自然的覘孔

你或許會覺得很有趣,其實我們自己的眼睛就是一個天然的覘孔系統呢!我們的瞳孔會根據環境光線的強弱自動放大或縮小。在光線充足的時候,瞳孔會縮小,這時候你會發現,無論看遠看近,影像似乎都比較清晰,這正是小孔徑帶來的大景深效果。這也解釋了為什麼有些老花眼或近視的人,在光線好的時候眯起眼睛(變相縮小瞳孔),視力會有所改善,就是這個道理啦!

覘孔的多元應用場景:從瞄準到攝影,無處不在的精準輔助

覘孔的應用範疇可真是廣泛到超乎你的想像,從我們日常生活中看似不起眼的物件,到高精密的科學儀器,它都扮演著不可或缺的角色。就讓我來帶你瞧瞧,它究竟藏身在哪裡、又是如何發揮其魔力的吧!

1. 射擊與瞄準裝置:精準命中的關鍵

在槍械領域,覘孔式照門(Aperture Sight 或 Peep Sight)絕對是不可或缺的瞄準輔助。它被廣泛應用於步槍、衝鋒槍,甚至是某些手槍上。相較於傳統的V型或U型缺口照門,覘孔照門有著顯著的優勢:

- 瞄準速度快: 使用者只需將眼睛對準覘孔,並將準星置於目標上即可。眼睛會自然而然地將覘孔「看成」一個圓圈,並透過這個圓圈去套住準星,形成「圈中桿」的瞄準圖像。這種瞄準方式比傳統缺口照門更容易對齊,大大縮短了瞄準時間。

- 瞄準精度高: 前面提到的「大景深」優勢在這裡發揮得淋漓盡致。當你透過覘孔瞄準時,覘孔本身會顯得模糊,而準星和目標則相對清晰。你的眼睛會自動居中於覘孔的中心,讓你專注於清晰的準星和目標,進而實現更精確的瞄準。

- 適應性強: 在不同光線條件下,覘孔照門的適應性也較好。它能有效減少背景雜光的干擾,幫助射手更好地識別目標。

我的個人經驗是,初次接觸覘孔照門的射手,可能會覺得有點不習慣,因為覘孔會模糊成一個光暈。但一旦掌握了「意識到覘孔存在,但專注於準星和目標」的訣竅後,你會發現它的瞄準速度和精度確實提升不少,特別是在需要快速反應的戰術射擊中,覘孔照門的優勢就更明顯了。

2. 攝影領域:光線與景深的藝術

在攝影的世界裡,我們常說的「光圈」其實就是一種可變的覘孔!相機鏡頭裡的光圈,透過多片光圈葉片的開合,來調整孔徑的大小,進而控制進入感光元件的光線量,並影響景深。這簡直就是覘孔原理的活學活用啊!

- 控制曝光: 光圈開得越大(光圈值F數越小),進入的光線越多,照片就越亮;反之,光圈開得越小(光圈值F數越大),進入的光線越少,照片就越暗。

- 控制景深: 這就是覘孔特性的體現了!大光圈(小F數)會讓景深變淺,背景模糊,突出主體,這就是我們常說的「散景」效果。而小光圈(大F數)則會讓景深變深,前景和背景都能保持清晰,這在拍攝風景或團體照時非常有用。

- 針孔攝影: 這是一種非常古老的攝影方式,直接利用一個極小的孔洞(也就是一個純粹的覘孔)作為鏡頭,無需光學鏡片。雖然成像亮度低、曝光時間長,但它能拍出獨特的柔和、夢幻的影像,而且擁有幾乎無限的景深。這完全就是覘孔成像最直接的應用,也是對覘孔原理最好的詮釋。

我個人在使用單眼相機時,就特別喜歡利用光圈來控制景深。拍人像時,我會開大光圈(例如F1.8或F2.8),讓背景虛化,把注意力都集中在模特兒身上;而拍風景時,我就會縮小光圈(例如F8或F11),確保從前景到遠山都清晰銳利。這種對景深的掌控,很大一部分要歸功於光圈這個「可變覘孔」的功勞喔!

3. 精密測量與光學儀器:校準與觀察的眼睛

在光學實驗室或精密測量領域,覘孔的應用更是屢見不鮮,它通常被用於精確對準光路、篩選光束或作為觀察的視窗:

- 望遠鏡與顯微鏡: 許多高品質的望遠鏡和顯微鏡的目鏡部分,都會有一個最佳的「出瞳距離」(Eye Relief),這個出瞳點其實就是目鏡形成的一個「覘孔」,確保使用者能看到完整且清晰的視野。一些高端儀器甚至會提供可調式的覘孔,以適應不同使用者或不同觀察需求。

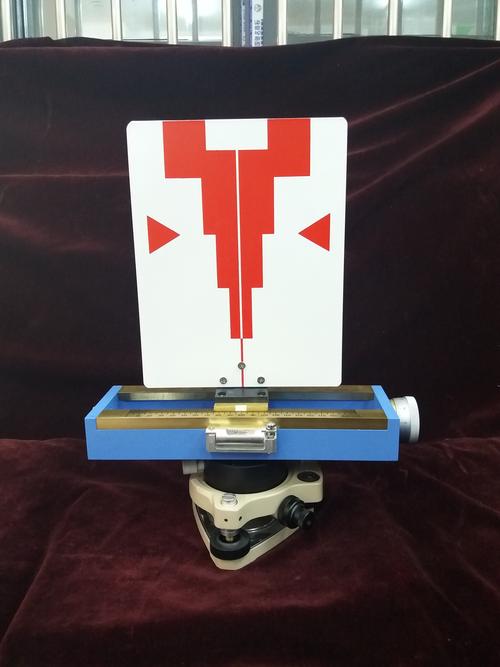

- 經緯儀與水準儀: 在測量土地、建築的經緯儀和水準儀中,覘孔式瞄準具也常被用來進行精確的目標對準。它能幫助測量員更快、更準確地找到目標點。

- 光學實驗室: 在雷射光路調校、光譜儀、光電探測器等設備中,覘孔常用來篩選出平行光束,消除雜散光,保證光路的純淨度與精確性。

4. 日常生活與其他應用:隱藏的智慧

你或許沒注意到,其實覘孔的概念也滲透到我們的日常生活中:

- 門上的貓眼(Peephole): 雖然它裡面有魚眼鏡頭來擴大視野,但其核心就是一個「透過小孔看外部」的設計。它讓你在不開門的情況下,能安全地觀察門外。

- 某些工業檢測設備: 在一些需要非接觸式檢測的場合,例如產品表面的瑕疵檢測,也可能利用類似覘孔的設計來精確定位或篩選光線,以提高檢測的精準度。

哇,你看,是不是覺得覘孔這個概念,比你想像的要更廣泛、更實用呢?它真的是一個看似簡單,卻能發揮巨大作用的光學元件。

設計與製造覘孔的考量:毫釐之差,決定成敗

雖然覘孔看起來就是個小洞,但要設計和製造一個高效、精準的覘孔,裡面可是大有學問,而且每一點細微的差異,都可能影響最終的性能表現。這可不是隨便鑽個洞就行的事兒喔!

1. 孔徑大小的選擇:亮度和景深的權衡

這絕對是設計覘孔時最核心的考量。孔徑的大小直接影響到三個關鍵因素:

- 成像亮度: 孔徑越大,能通過的光線越多,成像自然就越亮。反之,孔徑越小,成像就越暗。這在攝影中就是光圈對曝光的影響。

- 景深: 這就是我們前面強調的覘孔特性了。孔徑越小,景深越大,成像的清晰範圍就越廣。孔徑越大,景深就越淺。

- 衍射效應: 當光線通過一個極小的孔徑時,會發生「衍射」現象,光線會繞過孔徑邊緣,導致成像邊緣出現模糊或光斑。孔徑太小會加劇衍射,反而降低成像的銳利度。所以,設計師需要在這三者之間找到一個最佳的平衡點,沒有絕對的「最好」,只有最適合特定應用的孔徑大小。

2. 材質的選用:耐用與光學特性並重

覘孔本身的材料選擇也至關重要,它不僅要考慮耐用性,還可能涉及光學特性:

- 金屬: 這是最常見的材料,例如黃銅、不銹鋼、鋁合金等。它們穩定、易於加工,可以確保孔徑的精確度和耐久性。某些高精密應用會採用特殊合金來減少熱膨脹或形變。

- 塑膠或複合材料: 在一些成本較低或對精度要求不那麼極致的產品中,也會使用工程塑膠。

- 塗層: 為了減少光線反射、散射或增加特定波長光的透過率,覘孔的表面可能還會進行特殊的光學塗層處理。

3. 孔徑邊緣的處理:減少雜光與提高清晰度

你可能會覺得很訝異,連孔徑的「邊緣」處理都有講究!

- 銳利度與平滑度: 孔徑邊緣必須極其平滑且銳利,不能有毛刺或不規則。任何微小的缺陷都可能導致光線的散射,產生不必要的眩光或降低成像品質。

- 消光處理: 覘孔內壁或邊緣通常會進行消光處理,例如陽極氧化處理或塗上消光黑漆,目的就是吸收雜散光,防止其反射回光路,進而提高成像的對比度和純淨度。這對於精密光學儀器尤其重要。

4. 可變孔徑設計:適應性與靈活性

最典型的就是相機鏡頭裡的光圈了。透過精密的機械結構(通常是多片薄而光滑的光圈葉片),可以實現孔徑的連續或階段性變化。這種設計讓設備具有極大的靈活性,能適應不同的光照條件和景深需求。但在製造上,這種可變光圈的工藝精度要求非常高,每一片葉片的厚度、彎曲度、邊緣處理以及傳動機構的順暢度,都必須達到極致。

5. 安裝與校準的精密度:系統性能的保障

即使覘孔本身製造得再精良,如果安裝時沒有精確對準,或是無法進行精確校準,那麼它的性能也會大打折扣。在光學儀器中,覘孔往往需要與其他光學元件(如透鏡、感光元件)保持嚴格的同軸度,否則會導致像差、光路偏離等問題。

所以你看,一個小小的覘孔,背後卻牽涉到材料學、光學、精密機械加工等多方面的專業知識。它絕不是隨便就能做出來的,每一道工序、每一個細節,都凝聚著工程師和製造商的心血呢!

使用覘孔的實務技巧與注意事項:掌握訣竅,發揮極致

理解了覘孔的原理和製造奧秘,接下來當然就是實際應用囉!雖然它的使用方式會因應用場景而異,但有些核心的技巧和注意事項是共通的,掌握了這些,你就能更好地利用覘孔,發揮它最大的功效!

1. 射擊瞄準:快速「套」準的藝術

對於使用覘孔式照門的槍械射手來說,有幾個關鍵的瞄準技巧是必須掌握的:

- 眼球居中原則: 當你透過覘孔瞄準時,你的眼睛會很自然地將覘孔「自動」居中。所以,你不需要刻意去「對齊」覘孔的邊緣,而是要將注意力集中在準星上,讓準星位於覘孔形成的「光圈」中央。

- 「看清準星,模糊目標」: 這是射擊界普遍認同的瞄準焦點原則。你的眼睛焦點應該放在前方的準星上,讓準星清晰銳利。覘孔會模糊成一個光環或光暈,而目標也會略顯模糊。由於覘孔提供的大景深,即使目標略微模糊,你也能清晰地辨識並判斷其位置。這種方法能確保你每次瞄準時準星的位置都是一致的。

- 保持正確的眼距(Eye Relief): 這是指你的眼睛與覘孔之間的最佳距離。這個距離太近或太遠,都可能導致你無法看到完整的視野,或是影像邊緣出現暗角(俗稱「隧道效應」)。尤其在使用狙擊鏡等帶有覘孔設計的瞄準鏡時,正確的眼距能避免後座力導致的「眉骨傷」。

- 練習與適應: 覘孔瞄準需要時間來適應。一開始可能會覺得有些不習慣,但隨著不斷的練習,你的眼睛和大腦會逐漸適應這種「看清準星、模糊覘孔與目標」的瞄準模式,並能快速而精準地完成瞄準動作。

我個人在訓練新手射擊時,常常會強調,覘孔瞄準的精髓就在於它利用了人眼的自然傾向——我們的眼睛會自動尋找光線最亮的中心,而覘孔正好提供了這樣一個「中心」。所以,別去跟它較勁,順著它就行了!

2. 攝影光圈:玩轉景深與曝光

對於攝影愛好者來說,光圈這個「可變覘孔」是創作的利器:

- 理解F值與景深的關係: 記住口訣「大光圈(小F值)= 淺景深」,「小光圈(大F值)= 大景深」。拍攝人像時,用大光圈虛化背景;拍攝風景時,用小光圈讓遠近都清晰。

- 掌握曝光三角: 光圈、快門速度、ISO感光度是攝影曝光的三個要素,它們相互影響。調整光圈時,也要考慮同步調整快門速度或ISO來獲得正確的曝光。例如,縮小光圈會讓照片變暗,你就需要延長快門時間或提高ISO來補償。

- 衍射限制: 雖然小光圈能帶來大景深,但如果光圈縮得太小(例如F16、F22甚至更小),就會出現嚴重的衍射現象,導致照片整體銳利度下降。所以,在追求最大景深的同時,也要留意不要縮光圈過度,一般來說,F8到F11是大多數鏡頭表現最佳的光圈範圍。

- 嘗試針孔攝影: 如果你對覘孔的純粹美學有興趣,不妨找個廢棄的相機機身蓋,用針或小鑽頭鑽一個極小的孔,體驗一下針孔攝影的樂趣。你會發現,那種獨特的柔和、充滿時間感的影像,是任何現代鏡頭都無法複製的。

3. 清潔與維護:確保最佳光學性能

無論是射擊瞄準具還是相機鏡頭,覘孔的清潔和維護都非常重要,否則任何灰塵、污漬都可能影響其光學性能:

- 使用專業清潔工具: 避免用手觸摸光學表面。使用吹氣球吹掉大顆粒灰塵,然後用專用鏡頭筆或超細纖維布輕輕擦拭。

- 避免刮傷: 覘孔的邊緣和表面通常都非常精密,任何刮傷都可能影響成像品質。

- 定期檢查: 尤其是戶外使用的設備,要定期檢查覘孔是否有灰塵、濕氣或黴菌。

總的來說,無論覘孔以何種形式出現,掌握其背後的光學原理,並結合實際應用場景,靈活運用這些技巧,就能讓這個看似簡單的小孔,在你的手中發揮出令人驚豔的巨大能量!

覘孔的深層意義:從功能到哲學的思考

聊到這裡,你可能會發現,覘孔這個概念不單單只是一個光學元件或物理現象,它似乎還蘊含著一些更深層次的意義,甚至可以延伸到我們觀察世界的方式。從某種角度來看,它正是「限制才能帶來清晰」的最佳例證。

「當我們將注意力集中在一個小小的點上時,整個世界似乎都變得更加清晰、更加深刻。」

你看,覘孔就是這樣:它限制了進入的光線,卻換來了更深邃的景深、更精準的瞄準。這不就如同我們在學習、工作甚至生活中嗎?有時候,我們需要聚焦,需要排除雜念,把精力投入到一個特定的領域或任務中。正是這種「限制」與「聚焦」,才能讓我們看得更遠、更透徹,達成更高的目標。

從攝影藝術來看,大光圈營造的淺景深,何嘗不是一種「覘孔式」的視覺引導?它刻意讓背景模糊,只為了讓觀者的視線「穿過」背景,聚焦在創作者希望強調的主體上。這種視覺的減法,反而達成了更強烈的表達效果。而針孔攝影的獨特魅力,也在於它以極致的限制,帶來了超越時間和空間的藝術感。

所以,別小看這個小小的覘孔,它不僅是精密光學和機械設計的結晶,更是許多技術背後的基礎,甚至能引發我們對於「如何更好地觀察世界」的哲學思考。它提醒我們,有時候,少即是多,限制即是自由,專注才能帶來真正的清晰與深刻。

常見問題與專業解答

既然我們對覘孔有了這麼深入的了解,相信大家心裡可能還有一些疑問,沒關係,這就來為大家一一解答,讓你的知識體系更完整!

覘孔和光圈有什麼不同?它們是同一個概念嗎?

這個問題問得很好,它們確實有著緊密的聯繫,但並非完全等同。

我們可以這樣理解:覘孔是一個更廣泛的概念,它指的是任何帶有小孔徑的開口或屏障,其核心作用是控制光線通過、引導視線或提高清晰度。它可以是固定的,也可以是可變的。像是槍械上的固定式覘孔照門、光學實驗室裡的固定孔徑片,都是典型的覘孔。

而光圈則是覘孔的一種特殊形式,而且通常是可變的。特指攝影鏡頭中,透過多片葉片組合來調整孔徑大小,以控制進光量和景深的光學機構。光圈更強調的是其「可調節性」和在「光學成像」中對曝光和景深的精確控制。所以,所有的光圈都是覘孔,但並非所有的覘孔都是光圈。光圈是覘孔在攝影領域的高度發展和具體應用喔!

為什麼槍械會使用覘孔照門,而不直接使用狙擊鏡?

這是一個非常實用的問題,它涉及到槍械在不同作戰環境下的應用策略。

首先,覘孔照門是一種機械瞄準具,它結構簡單、堅固耐用、不受電池或電子元件影響,在任何惡劣環境下都能可靠工作。相較之下,狙擊鏡(光學瞄準鏡)雖然能提供放大倍率和更清晰的圖像,但它更脆弱,容易受到撞擊或跌落的損壞;同時,它也可能受到天氣(如雨、霧)、光線(如低光、強光反射)以及電池壽命的影響。在戰場上,一旦狙擊鏡損壞或失效,機械瞄準具就成了唯一的備用選項,這也是許多槍械會同時配備機械瞄準具的原因。

其次,覘孔照門在近距離或快速反應射擊中,表現出極大的優勢。它的瞄準速度非常快,射手可以迅速將視線對準目標並射擊,尤其適合室內近戰(CQB)或突然遭遇敵人的情況。而狙擊鏡在近距離(特別是高倍率時)會導致視野狹窄,難以快速鎖定目標,且通常有最短對焦距離限制。所以,在需要快速反應和廣闊視野的作戰場景中,覘孔照門反而比狙擊鏡更具優勢。這兩種瞄準具各有其戰術定位,並非相互取代,而是相輔相成的關係。

針孔攝影的原理跟覘孔有直接關係嗎?它有什麼獨特之處?

絕對有直接關係!事實上,針孔攝影正是覘孔成像原理最純粹、最直接的應用。

針孔攝影的基本構成就是一個完全沒有鏡頭,只在一個不透光的盒子前面開一個極小的針孔。這個針孔就是典型的「覘孔」。光線通過這個小孔,直接在盒子後方的感光材料(如底片或相紙)上形成影像。它的獨特之處在於:

首先,無限景深。由於孔徑極小,光線幾乎是從一個點進入,所以無論物體距離針孔有多遠,理論上都能在感光材料上形成相對清晰的影像。這使得針孔攝影能捕捉到一種從近到遠都清晰的獨特視覺效果,這是傳統帶鏡頭的相機難以實現的。

其次,柔和的成像風格。針孔攝影的影像通常帶有一種獨特的柔焦效果,沒有傳統鏡頭那種銳利得近乎刻板的細節。這種柔和感為影像增添了一種夢幻、詩意的藝術氣息,彷彿時間被凝固,色彩和形狀在夢境中暈開。它能捕捉到一種超越現實的視覺體驗。

再者,對時間的感知。由於針孔孔徑極小,進光量非常有限,這意味著需要非常長的曝光時間,從幾秒到幾小時甚至更久。在長時間曝光的過程中,移動的物體(如雲朵、流水、人群)會變成模糊的軌跡或消失,靜止的物體則被清晰地記錄下來。這種特性讓針孔攝影成為一種記錄時間流逝的藝術形式,為作品注入了獨特的敘事感。

所以,針孔攝影不僅是理解覘孔原理的絕佳範例,更是一種充滿魅力的藝術表現形式,它以極簡的方式,呈現了光影的無限可能。

人眼的瞳孔算不算一種覘孔?它有哪些特別的功能?

是的,從光學原理和功能上來看,人眼的瞳孔完全可以被視為一種精妙且高度智能化的「覘孔」!

我們的瞳孔是虹膜中央的一個可變開口,它就像相機的光圈一樣,能夠自動調整大小。當環境光線強時,瞳孔會縮小,限制進入眼睛的光線量,避免視網膜過度刺激,同時也能增加視網膜上成像的景深,讓你看遠看近都更清晰(這就是為什麼在陽光下或眯眼時,你會感覺看得更清楚)。當環境光線暗時,瞳孔則會放大,盡可能多地收集光線,以幫助我們在弱光條件下也能看清物體,雖然這時候景深會變淺,影像銳利度也會略有下降。

瞳孔的特別之處在於其自動調節和適應能力,這是一個複雜的生物反射過程,由自律神經系統控制,無需我們意識的參與。它不僅僅是機械地改變孔徑,還能根據我們的情緒、注意力以及對物體距離的判斷等因素進行微調。例如,當我們興奮或專注時,瞳孔會略微放大。這種自適應的覘孔功能,是人眼能夠在各種光線條件下維持良好視力的關鍵之一,展現了生物光學系統的卓越設計。

所以,別小看你的瞳孔,它可是大自然鬼斧神工打造出來,最精巧也最實用的「智能覘孔」呢!

希望透過這篇文章,你對「覘孔」這個概念有了更全面、更深刻的理解。它真的不只是光學世界裡的一個小角色,更是許多精密技術和藝術創作背後不可或缺的基石!