被起訴有可能無罪嗎:法律程序、無罪判決與自保策略

Table of Contents

被起訴有可能無罪嗎:法律程序、無罪判決與自保策略

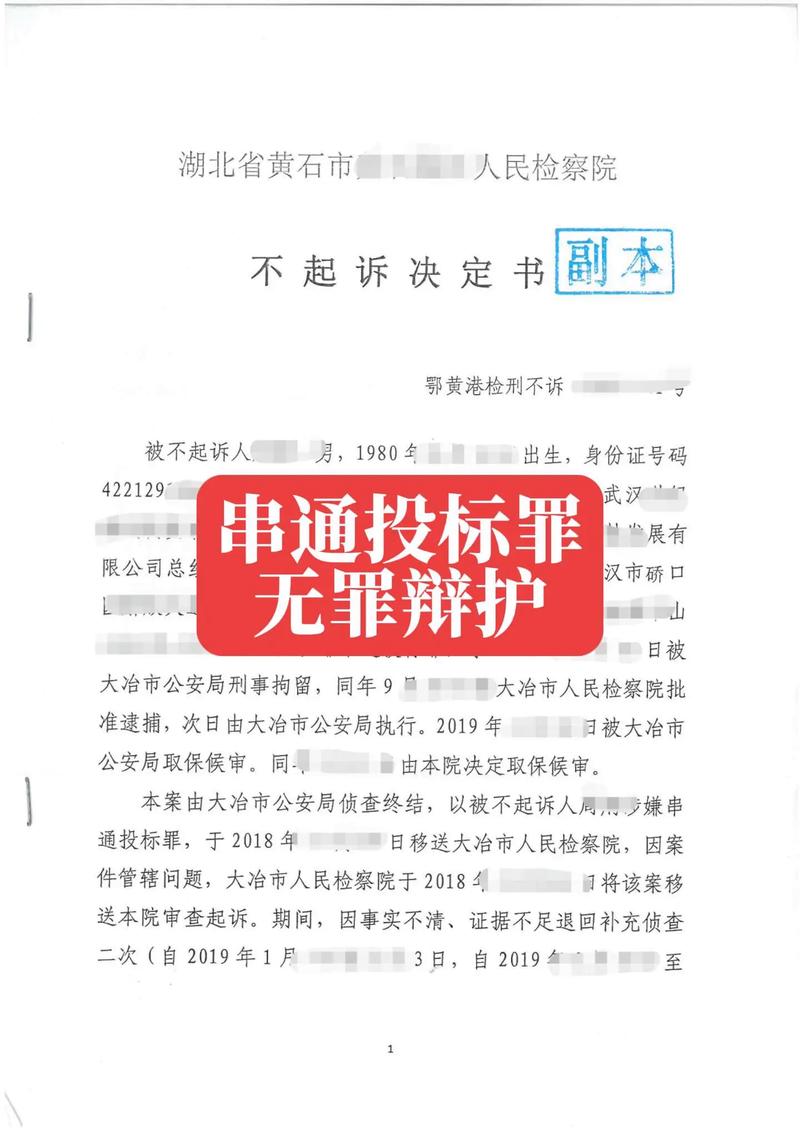

在台灣的法律體系中,被起訴並不等同於有罪。這是一個非常重要且必須釐清的觀念。事實上,從您被檢警單位偵查,到案件進入司法審判程序,甚至最終判決結果出爐,每一個環節都存在著獲得無罪判決的可能性。本文將深入探討為何被起訴仍可能無罪,並提供相關的法律知識與應對策略,希望能為身處困境的您提供指引與希望。

什麼是被起訴?它等同於有罪嗎?

首先,我們必須理解「起訴」的意義。當您涉嫌犯罪,檢警單位會對您進行偵查。偵查結束後,如果檢察官根據蒐集到的證據,認為犯罪嫌疑重大,足以對您提起公訴,便會向法院提出「起訴」。

檢察官的職責: 檢察官是國家的公益代表人,負責偵查犯罪、實施公訴、執行判決。在偵查階段,檢察官會蒐集對被告有利與不利的證據,並據此決定是否起訴。

起訴只是代表檢察官認為有足夠的證據證明您犯罪,並請求法院進行審理,讓法官來判斷您是否有罪。這是一個法律程序上的進展,而非最終的罪名認定。換句話說,起訴僅是公訴程序的開始,絕非有罪的宣判。

在台灣的刑事訴訟制度中,被告享有「無罪推定原則」的保障。這項原則是現代法治國家最核心的理念之一,它意味著:

- 在法院做出最終有罪判決之前,任何人都應被推定為無罪。

- 檢察官負有舉證責任,必須提出充分且可信的證據,說服法官被告確實有罪。

- 如果證據不足、事實不清,或者存在合理懷疑,法官就不能僅憑推測或揣測而認定被告有罪。

因此,即使您已被檢察官起訴,法院也仍會依照「無罪推定原則」,獨立、客觀地審查所有證據,並給予您充分的辯護機會。

無罪判決的常見原因:為何法官會判無罪?

法官在審理過程中,會全面檢視檢察官提出的證據,並聽取被告及其辯護律師的答辯。最終的判決結果可能是有罪、無罪,或是其他處分。以下是實務上常見的無罪判決原因:

1. 證據不足或證據存疑

這是最常見的無罪判決原因。根據「無罪推定原則」和「罪疑唯輕原則」(疑點利益歸於被告),如果檢察官提出的證據無法達到讓法官「確信」被告有罪的程度,或者證據之間存在矛盾、疑點,不足以排除合理懷疑,法官就應判決無罪。

- 證據薄弱: 例如,證人證詞前後矛盾、缺乏物證支持、監視器畫面模糊不清等。

- 證據瑕疵: 證據的取得方式不合法,例如透過非法搜索、刑求逼供等方式取得的證據,可能因為「證據排除法則」而無法作為判決的依據。

- 事實不明: 雖然有犯罪發生,但無法證明是被告所為,或被告行為與犯罪結果之間缺乏足夠的因果關係。

2. 犯罪構成要件不符

任何犯罪的成立都必須符合法律所規定的「構成要件」。這些要件包括行為、結果、行為與結果間的因果關係,以及行為時的主觀意圖等。如果被告的行為不符合該罪名的任何一個構成要件,即使有某些關聯,也無法成立該罪。

- 主觀犯意欠缺: 例如,被指控詐欺,但被告行為時並無詐欺的故意。

- 客觀事實不符: 例如,被指控竊盜,但物品實際上是自己所有或經過同意而取得。

3. 阻卻違法事由

雖然被告的行為看起來符合某種犯罪的構成要件,但如果該行為是基於法律所允許的特殊情況,則其行為不具備「違法性」,從而不會成立犯罪。

- 正當防衛: 例如,面對不法侵害,為保護自己或他人而進行的合理反擊。

- 緊急避難: 例如,為避免自己或他人生命、身體、財產等面臨急迫危險,而損害他人法益的行為。

- 依法令之行為: 例如,公務員依法執行職務所為的行為。

4. 阻卻責任事由

如果被告在行為時,因為某些原因導致其不具備刑法上的「責任能力」,即使行為具備違法性,也無法對其科以刑責。

- 精神障礙: 行為時因精神疾病導致無法辨識行為違法或依其辨識而行為者。

- 未滿特定年齡: 依據刑法規定,未滿十四歲之人,其行為不罰。

5. 程序瑕疵或管轄問題

在訴訟過程中,如果偵查或審判程序存在重大瑕疵,例如傳喚、送達不合法,或者案件不屬於該法院管轄,都可能導致判決無效或發回重審,甚至間接造成無罪判決的結果。

被起訴後,如何爭取無罪?自保策略與重要步驟

當您被起訴後,保持冷靜並採取正確的應對策略至關重要。以下是您應該採取的關鍵步驟:

1. 立即尋求專業律師協助

這是最關鍵且最重要的一步。一位經驗豐富的刑事辯護律師能為您提供以下協助:

- 評估案情: 律師能從專業角度分析證據、判斷起訴書的內容,並找出有利於您的切入點。

- 擬定辯護策略: 根據案情,制定最有效的辯護策略,例如主張證據不足、不符構成要件、存在阻卻事由等。

- 蒐集證據: 協助您蒐集、整理、提交有利的證據(如人證、物證、書證、電磁紀錄等)。

- 法庭辯論: 在法庭上代表您進行質證、詰問證人、提出辯護意見,有效反駁檢察官的指控。

- 保障權利: 確保您在偵查和審判過程中享有的各項法律權利不被侵犯。

2. 保持冷靜,釐清事實

情緒激動無助於解決問題。請您冷靜回想事件的來龍去脈,盡可能詳細地記錄下所有相關的時間、地點、人物、對話及行為,即使是微小的細節也可能成為關鍵。

3. 切勿自行製造、毀滅或湮滅證據

偽造證據、銷毀不利證據或串供,不僅是違法行為,更會嚴重損害您的可信度,讓您原本可能無罪的案件變得難以辯護,甚至可能涉及新的罪名。

4. 配合調查,但謹慎發言

在偵查階段,您有配合檢警調查的義務,但同時也享有「緘默權」(即保持沉默的權利),您所說的每一句話都可能成為證據。因此,在律師陪同下,謹慎應答,避免因一時緊張或不熟悉法律而說出不利自己的言論。

重要提示: 在沒有律師陪同的情況下,盡量避免回答可能對自己不利的問題,或者要求等到律師到場後再行作答。

5. 積極蒐集有利證據

與您的律師合作,主動蒐集一切可能證明您清白或對您有利的證據,例如:

- 不在場證明:相關人證、監視器畫面、交通紀錄等。

- 對話紀錄:通訊軟體訊息、錄音檔、電子郵件等。

- 書面文件:契約、收據、銀行往來紀錄等。

- 相關證人:能夠為您提供證詞的人。

6. 熟悉訴訟程序與自身權利

了解刑事訴訟的各個階段(偵查、起訴、審判、上訴等),以及您在每個階段享有的權利(如詰問權、閱卷權、聲請調查證據權等)。這將幫助您更好地配合律師,並在庭審中維護自身權益。

台灣刑事訴訟程序概覽

為讓您對整個流程有更清晰的理解,以下是台灣刑事訴訟的主要階段:

1. 偵查階段

由檢察官指揮司法警察,進行犯罪調查,蒐集證據。在此階段,檢察官可能決定:

- 起訴: 認為有足夠犯罪嫌疑,將案件移送法院審判。

- 不起訴: 證據不足,或犯罪情節輕微不值得追訴。

- 緩起訴: 犯罪情節輕微,給予被告一段期間的考驗,若未再犯,則不起訴處分確定。

2. 審判階段(第一審)

案件進入法院,由法官負責審理。檢察官提出證據證明被告有罪,被告及其辯護律師則提出證據、進行辯論以證明被告無罪或罪輕。最終,法官會根據所有證據和法律規定,做出判決。

3. 上訴階段(第二審、第三審)

如果對第一審判決不服,被告或檢察官可以在法定期限內提起上訴。案件將送往高等法院(第二審)或最高法院(第三審)進行審理。每個審級都會獨立審查證據和法律適用。

即便在第一審被判有罪,您仍有上訴的機會。在各審級中,只要能夠成功證明存在「無罪判決」的任何一種可能性,您都有機會爭取到清白。

結論

面對被起訴的局面,雖然可能感到震驚、恐懼或委屈,但請務必記住,被起訴絕不代表您就是有罪。在台灣嚴謹的司法程序和「無罪推定原則」的保障下,每位被告都有權利獲得公平審判,並積極證明自己的清白。關鍵在於,您必須及時且正確地採取行動,特別是盡早尋求專業律師的協助,共同面對司法挑戰,為自己爭取應有的權益與清白。

法律是保護公民權利的工具,只要我們善用它,堅持到底,真相終有大白的一天。

常見問題(FAQ)

如何證明自己無罪?

證明自己無罪主要透過提供有利證據和進行有效的法律辯護。這包括蒐集不在場證明、證人證詞、通訊記錄、書面文件、物證等,並在律師的協助下,於法庭上質疑控方證據、指出其矛盾或瑕疵,或提出阻卻違法、阻卻責任等抗辯事由,以證明自己的行為不符合犯罪構成要件或具備合法性。

為何檢察官起訴了,還會被判無罪?

檢察官起訴是基於其偵查所得的證據,認為被告犯罪嫌疑重大,但這僅是檢察官的主觀判斷與法律請求。法院在審判時,會依據「無罪推定原則」,獨立、客觀地審查所有證據,並綜合考慮辯護方的意見。如果法院最終認為檢察官提出的證據不足以達到「毫無合理懷疑」的程度,無法排除被告無罪的可能性,或被告的辯護理由充分,就可能判決無罪。

被起訴後,對生活會有什麼影響?

被起訴可能會對個人生活產生多方面影響,包括心理壓力、名譽受損、工作或學業受影響,以及需要投入時間和金錢應對訴訟程序。然而,重要的是,在法院判決確定前,您仍被推定為無罪,不應被視為罪犯。若最終獲得無罪判決,名譽和生活將有機會恢復,部分因此造成的損害甚至可依法律規定請求補償。

如果被判無罪,之前的訴訟費用可以拿回來嗎?

在台灣,刑事訴訟原則上不向被告收取訴訟費用。然而,律師費用通常是自行負擔。如果您最終被判決無罪,依據《刑事妥速審判法》等相關規定,在特定條件下,因羈押或受起訴所受之損害,可能有機會向國家請求刑事補償。但這並不包含所有的律師費用,且需符合法定要件。

無罪判決後,對方還能再提告嗎?

一旦法院的無罪判決確定,原則上即產生「一事不再理」的效力。這意味著檢察官不能再就同一犯罪事實重新起訴,法院也不能再對同一犯罪事實進行審判。除非發現有《刑事訴訟法》規定的新事實或新證據,且符合「再審」的法定要件,否則已確定的無罪判決是具有終局性的。