血清跟血漿差在哪:深度解析兩者在醫學檢驗與研究上的關鍵差異

在醫學檢驗與生命科學研究領域,『血清』與『血漿』是兩個經常被提及,卻也容易混淆的名詞。許多人不禁會問:血清跟血漿差在哪?儘管它們都是血液中重要的液體成分,但兩者在取得方式、組成成分,以及在臨床診斷和科學研究上的應用卻有著本質上的不同。理解這些差異,對於正確判讀檢驗報告、確保實驗結果的準確性至關重要。本文將深入解析血清與血漿的定義、形成過程、主要成分、以及它們在不同情境下的應用,幫助讀者徹底釐清這兩者之間的關鍵差異。

Table of Contents

什麼是血漿 (Plasma)?

血漿是血液中去除血球成分(紅血球、白血球、血小板)後所剩下的淡黃色液體部分。它是血液中體積最大的成分,約佔全血的55%。

取得方式:

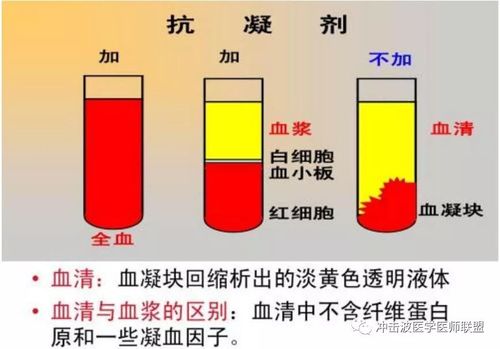

要取得血漿,通常需要將新鮮的血液樣本加入抗凝劑(例如EDTA、肝素或檸檬酸鈉),防止血液凝固。加入抗凝劑後,將血液樣本放入離心機中高速離心。由於血球(紅血球、白血球、血小板)的密度較大,會沉降到底部,而密度較輕的液體部分則會留在上層,這上層的淡黃色液體就是血漿。

主要成分:

血漿的主要成分包含:

- 水: 約佔血漿的92%,是溶劑,負責運輸各種物質。

- 血漿蛋白: 約佔7%,是血漿中最關鍵的固體成分。這些蛋白質包括:

- 白蛋白 (Albumin): 維持血液滲透壓,運輸脂肪酸、膽紅素和藥物。

- 球蛋白 (Globulin): 包括免疫球蛋白(抗體,參與免疫反應)和運輸蛋白。

- 纖維蛋白原 (Fibrinogen): 這是血漿與血清之間最主要的區別之一。纖維蛋白原是一種可溶性蛋白質,是凝血過程中的重要因子,在凝血酶的作用下會轉化為不溶性的纖維蛋白,形成血塊。

- 其他物質: 包含電解質(鈉、鉀、鈣等)、葡萄糖、胺基酸、荷爾蒙、維生素、代謝廢物(如尿素、肌酸酐)、酶、抗體等。

總而言之,血漿包含了所有血液中非細胞性的成分,並且仍含有完整的凝血因子,特別是纖維蛋白原,因此在體外適當處理下仍具備凝固的能力。

什麼是血清 (Serum)?

血清則是血液凝固後,所分離出的透明、淡黃色液體部分。它是血漿經過凝血反應後的產物。

取得方式:

要取得血清,通常是將新鮮的血液樣本不添加任何抗凝劑,直接放置於試管中。在室溫下靜置一段時間(通常為15-30分鐘),血液會自然啟動凝血過程,形成血塊。當血液完全凝固後,血塊會收縮,擠出上層透明的液體。隨後,將試管放入離心機中高速離心,血塊會沉降到底部,而上層的透明液體即為血清。

主要成分:

血清的成分與血漿高度相似,但兩者之間有著一個最關鍵且本質上的不同:

- 血清不含纖維蛋白原 (Fibrinogen) 及其他大部分的凝血因子。這是因為這些成分已在凝血過程中被消耗並轉化為纖維蛋白,與血球一起形成血塊,被分離出去。

- 因此,血清中雖然仍含有白蛋白、球蛋白、電解質、葡萄糖、胺基酸、荷爾蒙、抗體、代謝廢物等與血漿相同的成分,但它失去了凝血的能力。

簡而言之,血清可以被視為「不含凝血因子(特別是纖維蛋白原)的血漿」。

血清跟血漿差在哪?關鍵差異比較

為了更清晰地理解血清與血漿的差異,以下表格歸納了它們之間的主要區別:

| 特點 | 血漿 (Plasma) | 血清 (Serum) |

|---|---|---|

| 取得方式 | 血液中加入抗凝劑後離心分離。 | 血液凝固後(不加抗凝劑)離心分離。 |

| 凝血狀態 | 不凝固,仍具備凝血能力。 | 已凝固,不具備凝血能力。 |

| 關鍵成分差異 | 含有纖維蛋白原及所有凝血因子。 | 不含纖維蛋白原及大部分凝血因子(已在凝固過程中消耗)。 |

| 處理時間 | 較快(無需等待凝血)。 | 較慢(需等待血液凝固,約15-30分鐘)。 |

| 顏色 | 通常為淡黃色,可能因脂質或膽紅素含量而有差異。 | 通常為透明淡黃色,比血漿略顯清澈。 |

| 應用範疇 | 凝血功能檢測 (PT, aPTT)、電解質分析、血糖、血脂、部分藥物濃度檢測。 | 生化檢測(肝腎功能、心肌酵素)、免疫學檢測(抗體、病毒標記)、腫瘤標記、血清學診斷。 |

為何需要區分血清與血漿?兩者在臨床與研究上的應用

理解血清與血漿的差異不僅是學術上的知識,更在實際的醫療檢驗和科學研究中扮演著關鍵角色。不同的檢測項目會對樣本的組成有特定要求,若使用了錯誤的樣本類型,可能導致結果失準,進而影響診斷和治療。

臨床診斷的精準性:

- 凝血功能檢測: 必須使用血漿。因為凝血功能檢測的目的是評估患者的凝血系統是否正常,這需要分析血液中完整的凝血因子,包括纖維蛋白原。如果使用血清,由於凝血因子已被消耗,將無法獲得有意義的結果。常見的凝血功能檢查如凝血酶原時間 (PT) 和活化部分凝血酶時間 (aPTT) 都需要血漿。

- 生化檢測: 大多數的生化檢測,例如肝功能(AST, ALT)、腎功能(肌酸酐、尿素氮)、血糖、血脂(膽固醇、三酸甘油酯)、電解質等,血清和血漿都可以使用,但血清通常是首選。因為血清不含抗凝劑,可以避免抗凝劑對某些檢測項目可能造成的干擾(例如,EDTA會螯合鈣離子,影響鈣質檢測;肝素則相對影響較小)。

- 免疫學檢測: 例如病毒抗體檢測(HIV、B型肝炎、C型肝炎抗體)、腫瘤標記(CEA、AFP)和藥物濃度監測(如地高辛、苯妥英鈉),通常使用血清。這是因為抗體和大多數的分析物在凝血過程中不會被消耗或改變,且血清較為穩定,干擾較少。

科學研究與藥物開發:

- 生物標記物發現: 在尋找疾病的生物標記物時,研究人員會根據標記物的特性選擇使用血清或血漿。例如,某些與凝血功能相關的生物標記物可能在血漿中更為穩定,而細胞因子或蛋白質組學研究則可能更傾向於使用血清,以避免凝血因子帶來的複雜性。

- 藥代動力學研究: 評估藥物在體內的吸收、分佈、代謝和排泄時,血漿樣本常被用於測量藥物濃度,因為血漿代表了藥物在血液循環中的即時濃度。

- 輸血醫學: 儘管全血輸注較為少見,但在特定情況下,血漿(如新鮮冰凍血漿,FFP)會被單獨用於補充凝血因子,治療凝血障礙患者。

總體而言,正確的樣本採集和處理是確保醫學檢驗結果準確性的基石。醫護人員會根據檢驗的目的,選擇採集含有抗凝劑的試管(用於血漿)或不含抗凝劑的試管(用於血清),這一步驟在檢驗醫學中至關重要。

常見問題 (FAQ)

Q1: 如何確保採集到正確的血清或血漿樣本?

A: 關鍵在於使用正確的採血管和適當的處理時間。採集血漿需使用含有抗凝劑的採血管(如紫頭管的EDTA、綠頭管的肝素、藍頭管的檸檬酸鈉),採集後需立即混勻並在短時間內離心。採集血清則需使用不含抗凝劑的採血管(如紅頭管或黃頭管的促凝劑管),採集後需靜置足夠時間讓血液完全凝固(通常15-30分鐘),再進行離心。

Q2: 為何有些檢驗只能使用血清,而有些只能使用血漿?

A: 這是因為檢測項目所針對的物質在血清與血漿中的存在狀態不同。例如,凝血功能檢測需要完整的凝血因子,而這些因子在血漿中是活性的;但在血清中,它們已在凝血過程中被消耗。相反,一些免疫學檢測(如抗體檢測)則需要去除凝血因子干擾的樣本,因此血清更為合適。

Q3: 血清跟血漿在輸血醫學中有何應用?

A: 在輸血醫學中,新鮮冰凍血漿 (FFP) 是一種重要的血液製品,主要用於補充患者體內缺乏的凝血因子,治療嚴重的凝血障礙、肝病、彌散性血管內凝血 (DIC) 或大量輸血後的凝血功能障礙。血清則主要用於交叉配血和輸血前傳染病篩檢,確保血液製品的安全。

Q4: 血清跟血漿哪個檢測應用範圍比較廣?

A: 整體而言,血清的應用範圍在臨床檢測中通常較為廣泛。大多數常規的生化檢測(如肝腎功能、血糖、血脂)和免疫學檢測(如病毒抗體、腫瘤標記、荷爾蒙)都優先或僅使用血清。血漿雖然在凝血功能檢測中不可替代,但在其他許多項目上,由於抗凝劑的潛在干擾,其使用不如血清普遍。

Q5: 血清跟血漿的顏色差異會影響檢測結果嗎?

A: 血清和血漿正常情況下都是透明的淡黃色。顏色的深淺可能受到患者生理狀態的影響,例如膽紅素升高會使顏色變深(黃疸),高脂血症則可能使樣本呈現乳糜狀或混濁。這些異常的顏色本身就是臨床診斷的重要線索,且可能干擾某些光學檢測方法的準確性,因此在進行檢測前會被記錄下來並評估其影響。

總結

血清跟血漿差在哪?簡單來說,最根本的差異在於是否含有纖維蛋白原及其他凝血因子。血漿是未經凝固的液體部分,含有所有凝血因子;而血清是血液凝固後分離出的液體,凝血因子已被消耗。這項看似微小的差異,卻決定了它們在醫療診斷和科學研究中的不同用途。正確理解並區分血清與血漿,是確保檢驗結果可靠性、提升醫療品質的關鍵步驟。