藏南誰控制:深入解析中印邊境爭議地區的實際控制與主權主張

中印邊界問題,尤其是關於「藏南」地區的歸屬,是國際地緣政治中一個長期且複雜的爭議點。許多人對於這片戰略要地的實際控制權歸屬感到好奇。本文將深入探討「藏南誰控制」這個核心問題,並從歷史、政治、國際法等多個角度,詳細解析這片爭議地區的現狀與各方主張。

Table of Contents

引言:藏南地區——一個長期存在的主權爭議

「藏南」一詞,在中華人民共和國的語境中,指的是中印邊界東段,位於喜馬拉雅山脈南麓,目前由印度實際控制的阿魯納恰爾邦(Arunachal Pradesh)大部分地區。這片面積約9萬平方公里的土地,地勢險峻、資源豐富,對中印兩國都具有重要的戰略意義。其主權爭議源遠流長,深刻影響著兩國關係。

何謂藏南地區?

從地理上看,藏南地區位於喜馬拉雅山脈東段南側,行政上大致涵蓋了印度東北部的阿魯納恰爾邦。這片區域擁有茂密的森林、豐富的水力資源,以及多樣的民族文化。中方將其視為西藏自治區門隅、珞瑜等地的南緣,而印方則堅稱其為印度不可分割的領土。

核心問題:誰控制藏南?

簡而言之,目前藏南地區,即印度所稱的阿魯納恰爾邦,完全由印度政府實施行政管轄和軍事控制。儘管中國持續聲稱對該地區擁有主權,但在實際層面上,印度已在此地建立了完善的行政體系、基礎設施,並駐有大量軍隊,實行著全面的有效治理。

印度對藏南地區的實際控制現狀

自1947年印度獨立以來,特別是1962年中印邊境戰爭之後,印度對藏南地區的控制得到了鞏固。印方將該地區設立為一個邦,並在行政、軍事、經濟和社會各方面進行了大規模投入。

阿魯納恰爾邦:印度的行政管轄

印度於1972年將其設立為中央直轄區,名為「東北邊境特區」(NEFA),並於1987年正式升格為阿魯納恰爾邦,成為印度聯邦的第24個邦。該邦擁有民選政府、邦議會、司法體系以及完整的行政部門。邦內設有眾多行政區劃,各級政府機構運作良好,為當地居民提供公共服務。

- 行政體系: 阿魯納恰爾邦擁有自己的首席部長和邦政府,邦內劃分為多個縣(districts),每個縣設有行政長官,負責地方治理。

- 司法系統: 該邦隸屬於古瓦哈蒂高等法院管轄,邦內設有各級法院,處理民事和刑事案件。

- 民主進程: 邦定期舉行邦議會選舉,當地居民積極參與印度的全國大選,選出屬於阿魯納恰爾邦的國會議員,充分體現了印度在此地的有效治理。

印度在此地區的軍事與民政部署

為了確保對邊境地區的控制,印度在阿魯納恰爾邦部署了大量的軍事力量,包括印度陸軍、準軍事部隊(如印度-西藏邊境警察,ITBP)等。這些部隊負責邊境巡邏、維護地區安全,並在必要時應對來自外部的挑戰。同時,印方也注重民生發展,推動基礎設施建設。

實際控制的具體體現:

- 軍事存在: 印度在戰略要點和邊境地區建立了大量的軍事基地、哨所和觀察點,並定期進行軍事演習,以展示其防衛能力。

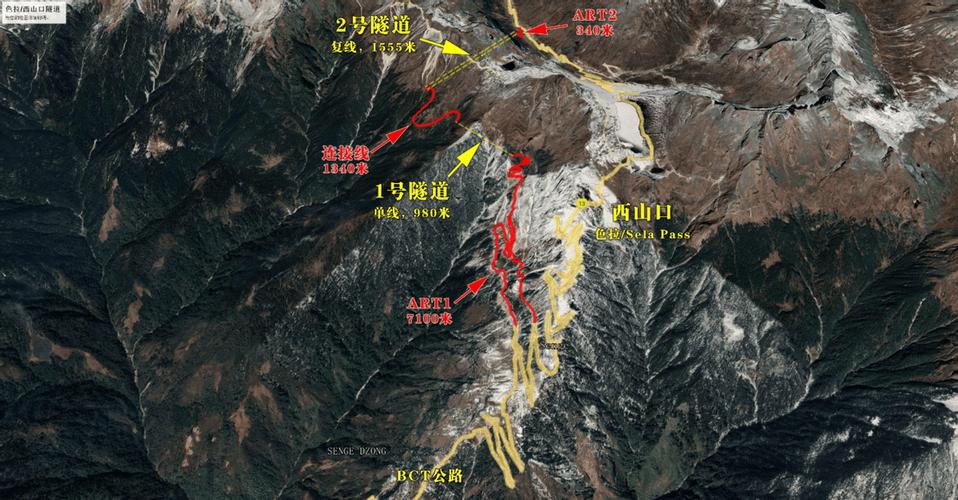

- 基礎設施建設: 印度政府投入巨資修築了大量連接主要城鎮和邊境地區的公路、橋樑、機場和直升機停機坪,顯著改善了地區的聯通性。例如,色拉隧道(Sela Tunnel)等大型工程的建成,極大地提升了軍事運輸和民用交通效率。

- 社會發展: 學校、醫院、銀行、郵局等公共服務設施遍布邦內,當地居民享有印度的公民權利,包括投票權、接受教育、醫療保健等。這都證明了印度對該地區的實質管轄。

- 人口移居與融合: 儘管當地主要是原住民部落,但隨著時間推移,來自印度其他地區的人口也有所遷入,並與當地居民共同生活,進一步加強了該地區與印度內陸的連結。

「印度在阿魯納恰爾邦的實際控制,不僅體現在軍事部署上,更根植於其完善的行政管理、經濟發展和社會融合。這是國際法中『有效控制原則』的典型案例。」

中華人民共和國對藏南地區的主權主張

與印度的實際控制形成對比的是,中華人民共和國始終堅稱藏南地區是其固有領土。中方將該地區稱為「藏南」,並多次在官方層面重申對其擁有主權,且不承認印度對該地區的管轄權。

中國的「藏南」主張由來

中國對藏南地區的主權主張,主要基於歷史依據,認為該地區自古以來就是中國西藏地方政府的管轄範圍,是「藏南門隅」和「珞瑜」等區域,隸屬於西藏地方管轄,清朝和民國時期對此都有行政管理。中方認為,英國殖民者在印度獨立前,通過不平等的條約和單方面劃線,侵佔了中國領土。

麥克馬洪線的爭議

爭議的核心之一是「麥克馬洪線」(McMahon Line)。這條線是1914年由英屬印度外務秘書亨利·麥克馬洪在「西姆拉會議」(Simla Accord)上,與當時西藏地方政府代表秘密劃定的。這條線將傳統上屬於西藏管轄的一些地區劃給了英屬印度。

- 中方立場: 中國政府從未承認「麥克馬洪線」,認為其是英帝國主義單方面劃定的非法線路,且當時的西藏地方政府無權簽署割讓中國領土的條約。因此,在中國看來,該線是「不合法、不合理」的。

- 印方立場: 印度則認為「麥克馬洪線」是當時歷史條件下的合法邊界,且在獨立後繼承了英國的國際義務和權利,因此該線構成其東段邊界的依據。

中方對印度控制的看法與回應

中國不承認印度對阿魯納恰爾邦的管轄,並稱其為「非法佔領」。中方經常通過外交聲明、官方地圖以及媒體報導,重申其主權立場。例如,中國在地圖上會將藏南地區標示為中國領土,並偶爾對印度領導人訪問阿魯納恰爾邦表示抗議,以維護其主權主張。

儘管中國主張主權,但在實際行動上,中方並未試圖推翻印度在該地區的行政控制。邊境地區雖然偶有對峙,但基本上維持著一種「鬥而不破」的態勢,中方更多是通過外交和輿論手段來表達其立場。

歷史脈絡:爭議的起源與演變

要理解「藏南誰控制」的問題,必須回顧其複雜的歷史演變,特別是英屬印度時期的邊界劃定,以及1962年中印戰爭的影響。

英屬印度時期的邊界劃定

中印邊界問題的根源可以追溯到19世紀末20世紀初英國對印度次大陸的殖民擴張。當時的英國試圖將其在印度的勢力範圍向北推進,與中國(清朝)和後來的民國政府產生了邊界劃定上的爭議。麥克馬洪線正是在這一背景下產生的,它單方面地劃定了喜馬拉雅山脈東段的邊界。

當時的清朝政府和後來的中華民國政府均未承認西姆拉會議的結果,這為日後的邊界爭議埋下了伏筆。

1962年中印戰爭的影響

1962年,中印兩國爆發了一場大規模邊境戰爭。這場戰爭在邊界西段(阿克賽欽)和東段(藏南/阿魯納恰爾邦)同時進行。在東段,中國人民解放軍曾一度推進到麥克馬洪線以南的廣闊區域。然而,在戰鬥取得軍事勝利後,中國軍隊在未經印度要求的情況下,單方面宣布停火並後撤至麥克馬洪線以北,並歸還了繳獲的印度軍事裝備和戰俘。

這場戰爭對「藏南誰控制」的影響:

- 雖然中國在軍事上取得了勝利並短暫控制了該地區,但其單方面撤兵,使得印度得以迅速恢復並重新鞏固了對藏南地區的實際控制。

- 戰爭並未解決邊界爭議,反而使雙方的互信降至冰點,加劇了邊界問題的複雜性。

- 此後,中印邊界東段的控制線,大體上就是麥克馬洪線,成為印度實際管轄的區域。

戰後至今的邊境態勢

1962年戰爭後,中印邊界長期處於緊張對峙狀態,但大致維持了當時的實際控制線。雖然雙方在外交層面不斷就邊界問題進行談判,並簽署了一些關於邊境地區和平與安寧的協議,但核心的領土爭議,特別是藏南地區的歸屬問題,始終未能解決。雙方均在己方控制區域內加強基礎設施建設和軍事部署,以鞏固各自的立場。

國際社會對藏南爭議的態度

對於「藏南誰控制」這一問題,國際社會的態度普遍傾向於承認現狀,即印度對阿魯納恰爾邦的實際行政控制。這符合國際法中關於「有效控制原則」的慣例。

多數國家承認現狀

世界上絕大多數國家在外交上承認阿魯納恰爾邦是印度的一部分,或是至少承認印度對該地區的實際管轄權。這種承認通常是基於事實上的有效治理和長期行政控制。聯合國地圖通常也會將阿魯納恰爾邦標示為印度領土,儘管有時會註明「爭議地區」的字樣。

國際法與實際控制原則

在國際法中,領土主權的確立不僅依賴於歷史主張或條約,更重要的是「有效控制」(effectivities)原則。這意味著一個國家如果能對某片領土實施持續、和平且公開的行政管理、司法管轄、經濟開發和社會服務,並且這種控制未被其他國家有效挑戰或顛覆,那麼其對該領土的主權主張會得到國際社會的廣泛認可。

就藏南地區而言,印度在過去數十年中對阿魯納恰爾邦的有效治理符合這一原則。儘管中國保持了主權聲索,但其並未在此地實施行政或軍事控制,這使得印度的實際控制地位在國際上得到了更廣泛的接受。

藏南地區的重要性與未來展望

藏南地區不僅是主權爭議的焦點,其本身也具有重要的戰略價值和資源潛力,這使得中印兩國都不願輕易放棄其主張。

地理戰略價值與資源潛力

- 水力資源: 該地區擁有豐富的河流資源,特別是雅魯藏布江(在印度境內稱為布拉馬普特拉河)流經此地,其水力發電潛力巨大,對下游地區的水資源管理也至關重要。

- 生物多樣性: 藏南地區位於生物多樣性熱點地區,擁有豐富的森林資源和獨特的生態系統,具有巨大的生態和科研價值。

- 邊境安全: 作為喜馬拉雅山脈的南麓,控制該地區意味著控制了通往印度東北部平原的許多戰略隘口,對兩國的邊境安全和防禦布局都具有決定性影響。

邊境局勢的長期挑戰

儘管印度對藏南地區保持實際控制,且國際社會多數承認這一現狀,但中國的主權聲索依然是中印關係中的一個長期挑戰。兩國仍需通過外交對話和談判,尋求解決邊界問題的長久方案。

在短期內,維持邊境地區的和平與安寧是兩國的共同目標。而「藏南誰控制」這個問題的最終解決,將取決於中印兩國在未來能否通過智慧和務實的談判,找到一個雙方都能接受的方案。

常見問題 (FAQ)

如何理解藏南地區的「控制」與「主權」差異?

「控制」指的是一個國家對某片土地實際上的管理、治理和軍事部署,即「誰在實際做主」。而「主權」是指一個國家在國際法上對某片土地享有的最高且排他的權利,即「誰是法律上的擁有者」。就藏南地區而言,印度對其擁有實際控制,但中國對其擁有主權主張。這就是一個典型的「事實控制」與「法律主張」之間的差異。

為何中印兩國在藏南問題上難以達成共識?

中印兩國在藏南問題上難以達成共識,主要原因在於歷史、地緣政治和國家利益的複雜交織。中國堅持其歷史主權,不承認殖民時期劃定的麥克馬洪線;印度則強調其對該地區的長期有效管轄,並視其為不可分割的領土。雙方在原則問題上互不讓步,且該地區的戰略重要性巨大,使得任何妥協都可能被視為國家利益的重大損失,從而導致談判僵局。

藏南地區的居民認同哪一方的管轄?

藏南地區的居民,即阿魯納恰爾邦的民眾,絕大多數認同並接受印度的管轄。他們積極參與印度的民主進程,享有印度公民的權利和義務。邦內學校教授印度國家課程,政府基礎設施完善,社會生活與印度其他邦無異。雖然有部分邊境地區的原住民部落與中國西藏地區有文化和歷史淵源,但他們在行政上已完全融入印度體系。

如何看待未來藏南地區爭議的解決前景?

藏南地區爭議的解決前景仍不明朗,預計將是一個長期且艱鉅的過程。短期內,中印兩國可能將繼續維持現狀,並通過現有的邊境協商機制來管理分歧,避免衝突。長期來看,解決方案可能需要兩國領導人展現高度的政治智慧,通過靈活的邊界談判,可能包括領土交換或劃界調整,以達成一個雙方都能接受的「一攬子」解決方案。然而,這需要巨大的政治意願和互信。

藏南地區對印度的戰略意義是什麼?

藏南地區對印度具有極其重要的戰略意義。首先,它作為印度東北部地區的天然屏障,保護著印度內陸平原的安全。其次,該地區豐富的水資源,特別是雅魯藏布江,對印度的能源和農業發展至關重要。再者,控制該地區有助於印度維護其在南亞地區的區域大國地位,並防止任何潛在的對其東北邦地區穩定構成威脅的行動。此外,該地區與不丹和緬甸接壤,也為印度提供了重要的地緣戰略緩衝和通道。