蓮雲寺如何消除業障:從修行到解脫的深度解析與實踐指南

您是不是常常覺得生活不順遂,總有些莫名其阻礙?工作上老是卡關、人際關係經營得好辛苦、身體狀況也常常亮紅燈?這時候,很多人心裡都會浮現一個念頭:「我是不是有業障啊?」特別是當我們聽到「業障」這個詞,直覺就會聯想到去廟裡拜拜、祈福,希望能夠消災解厄。而像「蓮雲寺」這樣的清修道場,更是許多人心目中尋求心靈慰藉與業障消除的重要據點。

Table of Contents

蓮雲寺如何消除業障?快速精準解答!

簡潔來說,蓮雲寺(或任何正信佛教道場)消除業障的核心方法,並非僅是單純的「燒香拜佛」或「捐款了事」,而是一套完整的「身、語、意」修行體系。它包含了持戒守律、真誠懺悔、精進誦經持咒、禪坐修心、廣行布施積福、以及聽聞佛法增長智慧等多面向的實踐。這些法門共同作用,目的在於轉化我們的行為、言語和思想,從根源上斷惡修善,進而清淨過往所造的惡業,並累積新的善業與福德,最終引導我們走向心靈的解脫。

這是一個漫長而深刻的自我轉化過程,需要您發自內心的誠懇與毅力。在蓮雲寺,透過法師的引導與共修的氛圍,可以讓您更有系統、更堅定地走上這條消除業障、圓滿人生的道路。

業障是什麼?它真的存在嗎?

「業障」這個詞,在我們的日常生活中很常聽到,但您真的了解它的涵義嗎?在佛教的觀點中,「業」(Karma)指的是我們身、語、意所造作的一切行為。無論是身體的動作、口中所說的話語,還是內心的思想意念,都會產生一種潛在的力量,並在未來某個時間點,以樂或苦的形式回報到我們身上,這就是所謂的「因果報應」。

業障的形成與展現

當我們過去或今生,因為無明、貪婪、瞋恨、傲慢等煩惱,造作了不善的行為,例如傷害他人、妄語騙人、心生惡念等等,這些行為所累積的負面能量,就是「業障」。它並不是一個具體的實體,而是一種潛藏在我們意識深處、影響我們生命運勢的慣性力量。這些業障不會憑空消失,它們會在時機成熟時顯現出來,造成我們生活中的種種不順遂和痛苦。這可能表現為:

- 身體病痛: 長期不明原因的病痛、意外災害。

- 事業受阻: 工作不順、財運不佳、常遇小人。

- 感情問題: 關係不和睦、情路坎坷、孤單寂寞。

- 心靈困擾: 憂鬱、焦慮、恐懼、內心不安寧。

- 家庭紛爭: 親子關係緊張、夫妻不睦。

我個人覺得,把業障理解成一種「慣性力場」會比較容易懂。您今天丟了一顆石頭出去,它不會馬上掉下來,但地心引力會確保它最終會落下。同樣的,我們造作的善惡業,就像丟出去的石頭,即便一時感受不到,它的能量也正在運作,等待適當的因緣成熟,便會「落下」——呈現出對應的果報。

為何蓮雲寺強調消除業障?

蓮雲寺等佛教道場之所以強調消除業障,並非要我們逃避現實,而是要我們正視問題的根源。如果我們不積極面對並轉化這些不善的業力,它們就會不斷地牽引我們,讓我們在苦海中載浮載沉。消除業障的過程,其實就是一個自我覺察、自我淨化與自我提升的過程,讓我們有機會跳脫舊有的惡性循環,重新掌握生命的舵,走向光明。

蓮雲寺的修行之道:消除業障的核心途徑

在蓮雲寺,消除業障的法門是多元且全面的,涵蓋了行為、語言和思想的淨化。它不是一蹴可幾的神奇魔法,而是一個需要長期投入和真誠實踐的過程。以下將為您深度解析蓮雲寺提供或推崇的消除業障核心途徑:

皈依與正信:建立堅實的修行基礎

在佛教修行中,第一步通常是「皈依三寶」,也就是皈依佛、法、僧。這代表著您對佛陀的教導產生信心,願意以佛法作為指導人生的智慧,並以僧團作為修行的典範和支持。對我來說,這就像您決定要學習一項專業技能,首先要找到對的老師和學校。沒有一個正確的「導航系統」,我們的努力可能會事倍功半。

- 意義: 確立對佛法的信心,獲得法脈的加持與指引。

- 實踐: 參與寺院舉辦的皈依儀式,接受三皈五戒,發願依教奉行。

持戒律儀:端正身心,截斷惡業源頭

戒律是佛法的基石,也是保護我們不造惡業的防護網。蓮雲寺會鼓勵信眾持守五戒(不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒)乃至更多菩薩戒。持戒不是束縛,反而是一種自由,讓我們的心不被煩惱所困,也避免了因惡行而種下苦因。

- 意義: 規範身口意行為,避免造作新的惡業,為心靈帶來平靜。

- 實踐: 恭受並持守五戒,在日常生活中時刻警惕自己的言行,不傷害眾生。

我認為,持戒就像給我們的「心」設定一套運作程式,讓它自動迴避那些會帶來負面結果的路徑。久而久之,心就會越來越清淨,也自然減少了製造業障的機會。

懺悔法門:滌淨罪業,坦承面對過去

懺悔是消除業障最直接、最關鍵的方法之一。它要求我們真誠地面對過去所犯下的錯誤,發自內心地感到後悔,並承諾不再重犯。蓮雲寺常會舉辦法會,引導大眾透過禮拜、誦經、觀想等方式進行懺悔。

懺悔的核心步驟:

- 發露罪業: 坦誠地承認自己過去所造作的惡業,無論大小,不隱藏、不覆蓋。這並非為了被懲罰,而是為了徹底清除內心的陰影。

- 追悔過去: 對於所犯的錯誤,從內心深處感到後悔與慚愧。這種後悔不是自責,而是深刻的覺醒。

- 立願不再重犯: 下定決心,在未來絕不再造作同樣的惡業。這是懺悔力量的關鍵,也是改變的起點。

- 積極補救: 若有機會,對受害者進行彌補;若無,則廣行善事,將功德迴向,以善補過。

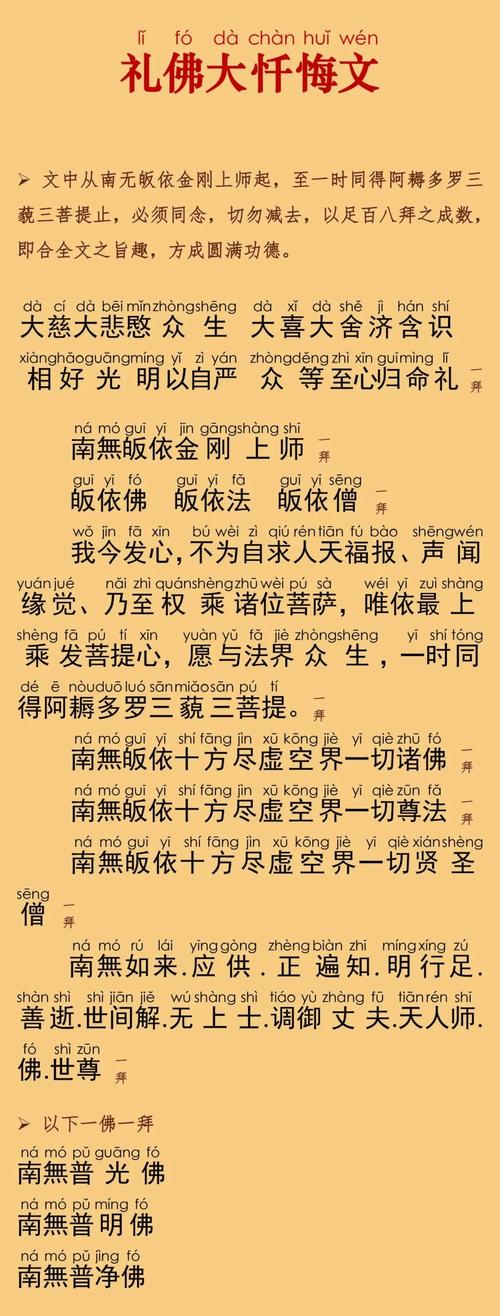

在蓮雲寺,您可能會參與「梁皇寶懺」、「三時繫念」等懺悔法會。這些法會透過梵唄、禮佛、誦經,創造一個莊嚴的氛圍,幫助我們更深入地懺悔。我親身體驗過,當您真正放下身段,跪在佛前,將內心所有的委屈、過錯都傾訴出來時,那種身心被洗滌、釋放的感覺,真的非常震撼。

誦經持咒:凝聚善念,轉化心識

誦經和持咒是佛教徒常用的修行方式,它們能幫助我們集中意念,遠離雜念,同時也具有不可思議的加持力。在蓮雲寺,法師們會引導信眾誦讀《心經》、《金剛經》、《地藏經》等經典,或是持誦觀世音菩薩心咒、阿彌陀佛聖號等。

- 誦經: 透過讀誦佛經,我們能深入了解佛陀的教誨,培養智慧,並將經文的文字般若轉化為我們內心的光明。長期誦經能讓心變得安定、清明。

- 持咒: 咒語是佛菩薩的音聲化現,具有特殊的能量。專注持咒能讓我們的心與佛菩薩的慈悲願力相應,消除煩惱,增長功德。

您可以這樣想:誦經持咒就像在我們的心田裡不斷播撒善種子,同時也清除雜草。當這些善種子發芽成長,我們的心就會被善念所充滿,惡念自然難以生起。

打坐禪修:觀照自心,培養智慧

禪修是佛教修行的核心,旨在透過靜坐觀察呼吸、觀照身心,來平靜煩惱、洞察實相。蓮雲寺通常會舉辦禪修營或定期禪坐共修,引導信眾學習正確的禪修方法。

- 止(奢摩他): 透過專注呼吸或其他所緣,讓散亂的心趨於安定,停止妄念的流動。

- 觀(毘婆舍那): 在心穩定之後,進一步觀察身心的實相,洞察無常、無我、苦的本質,從而生起智慧,看破煩惱的虛妄。

我認為,禪修就像一面鏡子,讓我們能清晰地看見自己的內心,不被情緒和習氣所牽引。當我們對自己的起心動念有了更深的覺察,就能在煩惱生起時,及時轉化,避免造作新的惡業。這也是從根本上「消除業障」的關鍵。

布施供養:積累福德,創造善緣

布施是積極創造善業、累積福德的重要方式。在蓮雲寺,信眾可以透過多種方式進行布施供養:

- 財佈施: 捐款給寺院護持佛法,或幫助貧困弱勢。

- 法佈施: 分享佛法智慧,講解經義,利益他人。

- 無畏佈施: 救護生命、給予安慰與支持,使眾生遠離恐懼。

布施的重點不在於金額大小,而在於發心。一顆真誠、無私、樂於付出的心,所累積的功德是不可限量的。這些福德就如同您在自己的「功德銀行」裡存入的善款,在您需要的時候,自然會以各種善緣的形式回報給您,這也是消除業障、增長順緣的有效途徑。

聞思修:智慧的增長,破除無明

「聞思修」是佛法學習的三個階段:

- 聞: 透過聽聞佛法、閱讀經論,學習佛陀的教導。蓮雲寺會定期舉辦法會、佛學講座,邀請法師開示。

- 思: 對於所聽聞的佛法,進行深入的思考、分析、理解,將其融會貫通,變成自己的見解。

- 修: 將所理解的佛法付諸實踐,應用在日常生活中,透過修行來驗證佛法的真理。

我常常說,如果修行沒有智慧引導,就像在黑暗中摸索,很容易走錯路。聞思修的過程,就是點亮我們內心智慧的明燈,當無明煩惱被智慧之光照破時,業障的力量自然也就減弱了。

實踐的智慧:如何將佛法融入生活

消除業障不只發生在寺院的殿堂裡,更重要的是如何將佛法的智慧帶入我們的日常生活中。蓮雲寺的教導,最終都指向一個目標:讓我們在紛繁複雜的塵世中,也能保持一顆清淨、智慧、慈悲的心。

日常生活的修行

- 正念覺察: 無論是吃飯、走路、工作,都保持覺知,知道自己在做什麼、說什麼、想什麼。這能讓我們避免無意識地造作惡業。

- 善語良言: 說話前三思,不說傷害他人、搬弄是非、誇大不實的言辭。多說鼓勵、讚美、溫和的話語。

- 慈悲待人: 對待身邊的人、事、物,都懷抱一份慈悲心。即使面對困難或不公,也盡量從慈悲的角度去理解和應對。

真的,日常生活就是最好的道場。有時候,我們覺得「業障重」,並不是因為做了什麼驚天動地的大壞事,而是因為長期累積了許多負面的習氣、口業和心念。一點一滴地改變這些,就是在潛移默化中消除業障。

心態的轉變

消除業障的過程,很大一部分是我們內在心態的轉變。當我們能夠以更開放、更包容、更理解因果的態度來看待生活中的挫折與挑戰時,這些看似「業障」的境遇,反而會成為我們成長的契機。

佛法告訴我們:「心生則種種法生,心滅則種種法滅。」這句話深刻地指出,我們心的狀態,決定了我們所經驗的世界。當我們的心從煩惱、執著中解脫出來,業障的力量自然就會減弱,甚至轉化。

消除業障的誤區與正見

在追求消除業障的過程中,有時會產生一些誤解,反而阻礙了真正的修行。蓮雲寺的教導,會幫助我們建立正確的知見。

不是一場交易

很多人以為,只要捐了錢、做了法會,業障就會「自動」消失,就像一場金錢交易。這是一個常見的誤區。真正的消除業障,需要您發自內心的懺悔、改正和實踐,而不是一種交換。

需要時間與毅力

業障的累積,往往是經年累月甚至多生多劫的結果,要消除它,自然也需要時間和持續的努力。它不是按下一個按鈕就能解決的問題,而是像種樹一樣,需要耐心澆灌、呵護。

不是逃避現實

消除業障的目的,是讓我們更有力量面對生活,而不是逃避現實。透過修行,我們會變得更堅韌、更有智慧,能夠更好地處理問題,而不是對問題視而不見。

案例啟示:小明的轉變之路

我想分享一個假設的例子。小明,一個在科技業打拼的年輕人,常常覺得壓力大到喘不過氣,同事關係緊張,回家對家人也沒好臉色。他總覺得自己很倒楣,是不是上輩子做了什麼壞事?有一天,在朋友的介紹下,他抱著姑且一試的心情,參加了蓮雲寺的短期禪修營。

剛開始,小明坐不住,心裡跑馬燈一樣想著工作上的瑣事。但法師耐心地引導,教他如何觀察呼吸,如何放下念頭。在懺悔環節,他想起自己曾為了競爭而惡意攻擊同事,為了業績而對客戶撒謊,那些埋藏在心裡的愧疚,讓他痛哭流涕,也讓他第一次有了真正「放下」的感覺。

禪修營結束後,小明並沒有立刻變成聖人。但他開始嘗試將佛法融入生活:每天早上靜坐十分鐘,說話前先思考三秒,盡量不批評他人。當工作上遇到挫折時,他不再急著抱怨,而是嘗試從不同角度思考解決方案。他還開始做義工,幫助弱勢團體。漸漸地,他發現自己的心變得更平靜了,和同事的關係也改善了,甚至連工作效率都提高了。

這並非說小明的「業障」完全消失了,而是他透過修行,改變了自己內在的能量場,不再製造新的惡業,並且積極地累積善業。當他的心境改變了,他所感知的世界也隨之改變了。

我的觀點與建議

我真心認為,「蓮雲寺如何消除業障」這個問題,答案不在於寺院本身有多麼神奇,而在於寺院提供了一個「場域」和「方法」,讓您能夠啟動內在的轉化。它就像一所學校,教您如何學會面對、處理、放下那些糾纏我們的煩惱和過去的惡業。

消除業障的過程,是一個「化解」而非「消滅」的過程。我們無法改變已經發生的過去,但我們可以改變自己對過去的態度,以及未來將如何回應。當我們真心懺悔,積極行善,培養智慧,那些過去的負面業力,就會因為我們內在的正向能量而逐漸減弱,甚至轉化為成長的養分。

如果您真的想在蓮雲寺或其他佛教道場尋求幫助,我的建議是:

- 保持開放的心態: 不要帶著「速成」的心情,而是抱持學習和成長的態度。

- 親自參與體驗: 參加寺院舉辦的法會、禪修、講座,親身體驗佛法的力量。

- 尋求法師指導: 如果有疑惑或困難,不要害怕請教法師,他們會給予您寶貴的建議。

- 持之以恆: 修行是一輩子的功課,貴在堅持。即使進步緩慢,也要相信點滴的努力都會有成果。

常見相關問題與解答

消除業障是不是只要去廟裡拜拜就好?

這是一個非常普遍的誤解。去廟裡拜拜、燒香、祈福,當然是表達恭敬和祈求的一種方式,也能讓我們心生善念,但這僅僅是外在的形式,是消除業障過程中的一個環節,而非全部。

真正的業障消除,如同前面所說,需要您自身的「身、語、意」全面轉化。拜拜可以是一種「發願」的儀式,但後續更重要的是您在日常生活中如何去「實踐」這些願望。例如,您在佛前發願要孝順父母,但如果回家後依然對父母不敬,那麼單純的拜拜是無法真正消除因不孝所造的業障的。

所以,拜拜是個好的開始,能讓我們與佛法結緣,但更重要的是之後的持戒、懺悔、誦經、禪修、布施等一系列的內在修行,這些才是真正「釜底抽薪」地轉化業力的方法。

業障消除後,生活就會一帆風順嗎?

這個問題也很棒!如果有人告訴您「業障消除了,從此人生就無憂無慮了」,那可能不太符合佛法的核心精神。佛法強調的是「因果不滅」,我們過去所造的因,即使透過修行減輕了「果報」的強度,但其影響仍可能存在。

當我們說「消除業障」,更精確的說法是「轉化業障」或「清淨業障」。它意味著:

- 新的惡業不再產生: 透過持戒、正念,我們不再製造新的負面因果。

- 舊的惡業減輕或轉化: 透過懺悔、積德,過去的惡業可能從重報轉為輕報,或者在某種形式下提早顯現,讓我們有機會償還並結束。

- 面對困境的心態改變: 即使遇到困難,我們也能以更平靜、智慧、積極的態度去面對和解決,而不是被動地承受痛苦。

所以,並非一帆風順,而是您的心境將不再被外在的順逆所困擾。您會更有力量、更從容地面對生命的起伏,這本身就是一種極大的解脫和幸福。

我沒有時間去蓮雲寺,在家裡也能消除業障嗎?

當然可以!蓮雲寺或任何寺院道場,它提供的是一個共同修行的環境、法師的引導和莊嚴的氛式。這些都能幫助我們更容易攝心,更快進入修行的狀態。但佛法是活的,修行是在您的心,而不是在特定的地點。

如果您因為時間、地點等因素無法常去寺院,您完全可以在家裡進行業障的消除:

- 在家設佛堂: 哪怕只是一個小小的佛龕,供奉一尊佛像或菩薩像,營造一個清淨的修行空間。

- 自修功課: 每天撥出固定的時間,例如早上或睡前,誦經、持咒、靜坐。市面上有很多錄製好的法師開示或引導音頻,您可以跟著學習。

- 觀看佛學講座: 許多寺院會將法師的開示上傳到網路,您可以透過線上學習來聞思佛法。

- 實踐日常修行: 這是最關鍵的。在生活中實踐「八正道」、力行「十善業道」,也就是存好心、說好話、做好事。這本身就是在積極地消除業障、累積福德。

重要的是那份真誠的心和持之以恆的毅力。佛菩薩的慈悲是無遠弗屆的,只要您發心修行,祂們的加持力無處不在。

業障跟因果有什麼差別?

「因果」是一個更廣泛的概念,它指的是一切事物之間的關係——「種什麼因,得什麼果」。無論是善的行為還是惡的行為,都會產生相應的果報,這都是因果法則的範疇。

而「業障」則專指那些「不善的因」所導致的「負面果報」或「障礙」。簡單來說:

- 因果: 是一個中性的法則,涵蓋了善因善果、惡因惡果。

- 業障: 專指「惡因所結的惡果」,它會障礙我們修行的精進、生命的順遂。

所以,業障是因果法則中的一個特定面向,指的是那些需要被淨化、轉化的負面業力。我們的目標是透過修行,停止造作惡因,轉化現有的業障,並積極種植善因,以獲得美好的善果。

如何判斷自己的業障有沒有減輕?

判斷業障是否減輕,並不是看生活是否「突然」變得超級順利,而是一個更細膩、更內在的覺察過程。它主要體現在以下幾個方面:

- 心態的轉變: 您會發現自己更容易保持平靜,對外在的得失不再那麼執著。遇到困難時,不再是抱怨或逃避,而是能以更積極、更智慧的態度去應對。煩惱生起的頻率和強度都會降低。

- 情緒的穩定: 以前容易憤怒、焦慮、憂鬱,現在這些負面情緒生起的時間會縮短,或者強度減輕。您能更快地從不良情緒中抽離。

- 人際關係的改善: 您會發現自己與他人的關係變得更和諧,更容易被理解和支持。這可能是因為您內在的慈悲心增長,自然地吸引了善緣。

- 身體的輕安: 長期修行的人,身心會感到一種輕安、舒適。即使有身體上的病痛,也能以更平和的心去承受,減少了精神上的痛苦。

- 智慧的增長: 對於佛法的理解會更深刻,對世間的無常、無我會有更真實的體悟。看事情會更透徹,不容易被表象所迷惑。

- 善緣的出現: 雖然不代表一帆風順,但您會發現生活中多了一些貴人相助、機會降臨,或是遇到一些能讓您成長的良師益友。

總之,判斷業障減輕的指標,是您內在世界的轉變,而不是外在環境的「完美」。當您的心變得清淨、智慧、慈悲時,您所面對的一切,自然也會以更美好的面貌呈現出來。

願您在蓮雲寺的引導下,或是在自己的精進修行中,都能夠找到屬於自己的光明之路,真正的消除業障,邁向自在解脫的人生!