茶葉如何製作:從鮮葉到杯中香醇的完整指南

您是否曾好奇,手中那杯香氣四溢的茶飲,是如何從一片翠綠的鮮葉,蛻變成如此多樣的風味體驗?「茶葉如何製作」不僅僅是一個簡單的過程,它融合了自然、時間、工藝與匠人精神,是將大自然恩賜的茶葉,透過一系列精準且複雜的步驟,轉化為我們日常生活中不可或缺的飲品。本文將深入探討茶葉從採摘到成品的完整製作流程,並揭示不同茶類其獨特工藝背後的奧秘。

Table of Contents

茶葉製作的六大核心步驟

儘管不同茶類在製作細節上有所差異,但絕大多數茶葉的生產都遵循以下六個基本階段。這些階段環環相扣,每一步都對最終茶葉的風味、香氣、色澤和形狀產生決定性影響。

第一步:茶葉採摘(Plucking)

這是一切的開始。茶葉的品質始於茶樹本身,而採摘的時機、部位和技巧,更是直接影響茶葉的鮮度和內含物質的豐富度。通常,品質越高的茶葉,採摘標準越為嚴苛,例如:

- 單芽: 只採摘茶樹最頂端的嫩芽,通常用於製作高級的白毫銀針等。

- 一芽一葉: 採摘一個嫩芽及下方的一片嫩葉,常見於製作頂級綠茶、烏龍茶。

- 一芽二葉: 採摘一個嫩芽及下方的兩片嫩葉,廣泛用於各類茶葉。

採摘通常在清晨露水乾後進行,此時茶葉內含物質最為飽滿,避免日曬導致葉片灼傷。熟練的採茶工憑藉經驗與手感,精準地採集合格的鮮葉,這是製茶品質的基石。

第二步:萎凋(Withering)

採摘後的鮮葉必須經過萎凋,這是茶葉製作中的第一個轉化過程。萎凋的目的是去除茶葉中過多的水分,使葉片由硬挺變得柔軟,同時促進茶葉內部的化學變化,為後續的揉捻和發酵做好準備。

- 日光萎凋: 將鮮葉薄攤於陽光下進行自然萎凋,需注意避免高溫曝曬,並適時翻動。此法能讓茶葉產生獨特的陽光氣息。

- 室內萎凋: 將鮮葉置於通風良好的室內萎凋槽中,透過控制溫度、濕度和氣流,緩慢地使葉片水分蒸發。此法可避免日曬的不可控性,使萎凋過程更為均勻。

萎凋時間的長短和程度,對茶葉香氣的形成至關重要。適度的萎凋能使茶葉中的芳香物質開始轉化,並降低青草味,提升花果香。

第三步:揉捻(Rolling)

當茶葉萎凋至適度柔軟後,便進入揉捻階段。揉捻的目的是破壞茶葉的細胞壁,使茶汁溢出,與空氣中的氧氣充分接觸,加速發酵過程;同時也使茶葉捲曲成各種形狀,例如條形、球形、螺旋形等,這不僅美觀,也有助於茶葉內含物質的溶解和沖泡時風味的釋放。

- 手工揉捻: 傳統且精細的揉捻方式,由製茶師傅用手掌和竹蓆或木板對茶葉進行揉搓,能更細緻地控制揉捻力度和形狀。

- 機械揉捻: 現代製茶普遍採用揉捻機,透過壓力與旋轉,效率高且揉捻程度更均勻。

揉捻的力度和時間會因茶葉種類而異。例如,綠茶揉捻較輕,烏龍茶則常進行多次、不同程度的揉捻。

第四步:發酵/氧化(Fermentation/Oxidation)

這是茶葉製作中最關鍵的一步,也是區分不同茶類的主要依據。所謂的「發酵」在茶葉中,更精確地說是指茶葉內的多酚類物質,在揉捻時細胞壁被破壞後,與多酚氧化酶接觸,進行一系列的氧化反應。

- 不發酵: 如綠茶,透過「殺青」迅速停止酶的活性,保持茶葉的綠色和鮮爽。

- 輕微發酵: 如白茶,自然萎凋,輕微氧化。

- 半發酵: 如烏龍茶,透過控制發酵時間和程度,形成介於綠茶和紅茶之間的風味。

- 完全發酵: 如紅茶,讓茶葉徹底氧化,形成特有的紅亮色澤和醇厚風味。

- 後發酵: 如普洱茶,在乾燥後再進行微生物的發酵,產生獨特的陳化風味。

發酵過程需要精準控制溫度、濕度和時間,這些因素直接決定了茶葉的香氣、滋味和湯色。

第五步:乾燥(Drying)

發酵完成後,茶葉需要立即進行乾燥,以停止酶的活性(對於需要發酵的茶類),固定茶葉的品質,去除多餘水分,並鎖住茶葉的香氣和風味,便於保存。乾燥的方法有多種:

- 烘乾: 將茶葉置於高溫烘箱中進行乾燥,是目前最常見且效率高的方法。

- 炒乾: 適用於部分綠茶,透過高溫炒製,賦予茶葉獨特的鍋香或栗香。

- 曬乾: 如白茶和部分普洱茶,利用日光自然曬乾,能保留茶葉更原始的風味。

乾燥過程必須控制好溫度,避免高溫焦化或低溫乾燥不徹底導致發霉。

第六步:精製與分級(Refinement & Grading)

乾燥後的茶葉通常還需經過精製加工,以提升其品質和市場價值。這包括:

- 篩分: 根據茶葉的大小、形狀進行篩選,分離出不同規格的茶葉。

- 風選: 利用風力分離茶葉中的輕雜物,如茶梗、茶片等。

- 揀剔: 人工或機械揀選出不符合標準的茶葉或雜質。

- 烘焙/提香: 部分茶葉(尤其是烏龍茶)會進行二次烘焙,以去除雜味、提升香氣或賦予其獨特的火候香。

最後,根據茶葉的品質、外形、色澤、香氣和滋味等標準,進行分級包裝,準備上市。

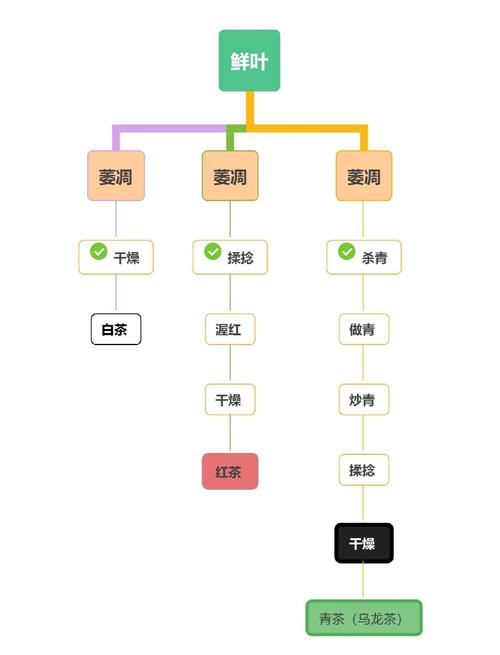

不同茶類獨特的製作工藝

雖然上述是茶葉製作的通用步驟,但正是因為在「發酵」階段的處理方式不同,以及其他步驟的細微調整,才造就了綠茶、紅茶、烏龍茶等六大茶類的獨特個性。

綠茶的製作工藝:不發酵的鮮爽

綠茶是所有茶類中製作工序最為簡潔的,其核心在於「殺青」,目的在於迅速高溫破壞酶的活性,阻止氧化反應,最大限度地保留茶葉的天然綠色和鮮爽滋味。

- 採摘: 通常以細嫩的芽葉為主,強調鮮度。

- 殺青: 這是綠茶最關鍵的步驟。透過高溫(炒青、蒸青、烘青或曬青),在短時間內迅速使茶葉變軟並停止氧化酶的活性,去除部分青草味。

- 揉捻: 輕度揉捻,使茶汁適度溢出,形成不同形狀(針形、片形、螺形等)。

- 乾燥: 快速烘乾或炒乾,固定綠茶的鮮爽風味。

著名的綠茶有龍井、碧螺春、毛峰等,它們的共同特點是茶湯清澈碧綠,香氣清雅,滋味鮮爽回甘。

紅茶的製作工藝:完全發酵的醇厚

紅茶以其紅亮的茶湯和醇厚的風味而聞名,其製作的核心在於「完全發酵」。

- 採摘: 一般採摘一芽二葉或三葉。

- 萎凋: 充分萎凋,使葉片柔軟且水分適度降低,為發酵創造條件。

- 揉捻: 充分揉捻,破壞葉細胞,使茶多酚與酶充分接觸,加速氧化反應。

- 發酵: 將揉捻後的茶葉置於高濕、高溫的環境中,讓茶多酚在酶的作用下充分氧化,形成紅茶特有的紅色物質和醇厚香氣。這是紅茶形成風味和色澤的關鍵。

- 乾燥: 迅速烘乾,停止發酵,鎖住紅茶的風味。

世界各地的紅茶,如台灣日月潭紅茶、印度大吉嶺、斯里蘭卡錫蘭紅茶等,都遵循類似的完全發酵工藝。

烏龍茶的製作工藝:半發酵的韻味

烏龍茶的製作是六大茶類中最為複雜且富有變化的,其精髓在於「半發酵」的精準控制,以及獨特的「做青」工序。

- 採摘: 採摘成熟度較高的葉片,通常是「開面」的嫩梢,即葉片已展開。

- 萎凋: 較為充分的萎凋,分日光萎凋和室內萎凋,使葉片變軟,準備進行搖青。

- 做青(搖青與靜置): 這是烏龍茶獨有的關鍵步驟。將萎凋後的茶葉置於竹篩或搖青機中輕輕搖動,使葉片邊緣受損發酵,而葉中心仍保持綠色。搖青後需靜置,讓茶葉內部進行緩慢氧化。此過程反覆進行數次,每次搖青程度和靜置時間都需精準控制,以達到「綠葉紅鑲邊」的獨特狀態,形成烏龍茶特有的花果香。

- 殺青: 在發酵達到理想程度時,透過高溫殺青,迅速停止酶的活性。

- 揉捻: 根據不同烏龍茶形狀需求(條形或球形)進行揉捻,球形烏龍茶常伴隨「包揉」工序。

- 乾燥: 烘乾。部分烏龍茶(如鐵觀音)在乾燥後還會進行多道「烘焙」工序,以提升香氣和耐泡度。

台灣的凍頂烏龍、包種茶、東方美人、高山烏龍等,以及中國福建的鐵觀音、大紅袍等,都展現了烏龍茶多變的工藝魅力。

白茶的製作工藝:輕微發酵的自然

白茶是六大茶類中工藝最為自然的,僅經過「萎凋」和「乾燥」兩大步驟,不做揉捻或殺青,保持了茶葉最原始、最天然的狀態。

- 採摘: 對芽葉的鮮嫩度要求極高,通常只採摘單芽(白毫銀針)或一芽一兩葉(白牡丹)。

- 萎凋: 自然萎凋是白茶的精髓。將鮮葉薄攤於日光下或室內,緩慢自然萎凋,讓茶葉內質自然轉化,形成獨特毫香。

- 乾燥: 待萎凋達到要求後,直接進行低溫烘乾或日光曬乾,避免任何揉捻或高溫殺青。

白茶的特點是茶湯淺黃,滋味清甜淡雅,毫香顯著,且有「一年茶,三年藥,七年寶」的說法,適合陳放。

普洱茶的製作工藝:後發酵的陳韻

普洱茶是所有茶類中唯一一種需要進行「後發酵」的茶,其獨特的風味和保健功效隨著時間陳化而變化。

- 採摘: 採摘雲南大葉種茶樹的鮮葉。

- 殺青: 透過高溫殺青,停止酶的活性,保留部分茶葉活性。

- 揉捻: 輕揉或中度揉捻。

- 曬乾: 這是普洱茶獨有步驟,將揉捻後的茶葉直接攤開在陽光下曬乾,製成「曬青毛茶」。此茶仍含有活性酶,為後續發酵提供基礎。

- 後發酵(渥堆與自然陳化):

- 熟普: 將曬青毛茶堆積起來,灑水,覆蓋保溫,利用微生物和濕熱作用進行快速人工發酵(渥堆),使其在短時間內達到陳化效果。

- 生普: 曬青毛茶經壓製成餅、磚、沱後,在適宜的環境中(溫度、濕度、通風)進行長時間的自然緩慢發酵陳化,風味隨時間逐漸醇厚。

- 壓制與包裝: 將散茶壓製成各種形狀,並進行包裝。

普洱茶因其獨特的陳化魅力,深受茶友喜愛,其滋味醇厚,具有獨特的陳香或藥香。

影響茶葉品質的關鍵因素

除了上述詳細的製作工藝外,還有多個因素共同決定了茶葉的最終品質和風味:

茶樹品種(Tea Varietal)

不同的茶樹品種,其內含的茶多酚、氨基酸、芳香物質等化學成分比例不同,這從源頭上就決定了茶葉的潛在風味。例如,大葉種茶樹常被用於製作紅茶和普洱茶,而小葉種則多用於綠茶和烏龍茶。

生長環境(Growing Environment)

茶樹的生長環境,包括海拔高度、氣候(溫度、濕度、降雨量)、土壤肥沃度、光照等,都會深刻影響茶葉的品質。高山茶因日夜溫差大、雲霧繚繞,使得茶葉生長緩慢,累積更多香氣物質,因此常有獨特的「山頭氣」和「高山韻」。

採摘標準(Plucking Standard)

如前所述,採摘的部位(嫩芽、葉片)、時機(季節、時間)、以及採摘的純淨度,都對茶葉的鮮度、內含物質濃度和最終成品的外形有直接影響。

製茶工藝(Craftsmanship)

儘管現代製茶已大量運用機械,但製茶師傅的經驗、判斷力以及對每個環節的精準控制,依然是決定茶葉品質的關鍵。尤其是在萎凋、搖青、發酵等需要「看茶做茶」的環節,師傅的技藝直接影響茶葉潛力的發揮。

結論

「茶葉如何製作」是一門結合了科學與藝術的精深學問。從翠綠的鮮葉到杯中香醇的茶湯,茶葉經歷了一系列精密的轉變。每一片茶葉,都凝聚著自然的精華、茶農的辛勞和製茶師傅的匠心。了解這些製作過程,不僅能讓我們更appreciate手中的這杯茶,也能幫助我們更好地辨識和選擇適合自己的茶品。下次品茗時,不妨回味一下這片葉子所經歷的奇妙旅程吧!

常見問題(FAQ)

如何判斷茶葉的發酵程度?

判斷茶葉的發酵程度主要可以從茶葉的外觀色澤、沖泡後的茶湯顏色和香氣、以及葉底(泡開後的茶葉)的顏色來區分。輕發酵的茶(如綠茶)外觀翠綠,茶湯淺黃,葉底鮮綠;半發酵的茶(如烏龍茶)外觀色澤多變(墨綠、砂綠),茶湯金黃或橙黃,葉底呈「綠葉紅鑲邊」;完全發酵的茶(如紅茶)外觀烏黑油潤,茶湯紅亮,葉底紅褐均勻。

為何不同的茶葉製作出來的風味差異如此大?

茶葉風味差異巨大主要來自於三個層面:茶樹品種、生長環境(山頭)以及最核心的「製茶工藝」。製茶工藝中尤以「發酵/氧化」的程度為關鍵。綠茶不發酵保持鮮爽,紅茶完全發酵形成醇厚,烏龍茶半發酵則展現花果香或焙火香,白茶輕微發酵帶有毫香,普洱茶後發酵則有獨特的陳韻。每一環節的細微調整,都會導致風味的千變萬化。

在家中可以自行製作茶葉嗎?

理論上可以,但要製作出品質優良且風味穩定的茶葉非常困難。在家中製作通常僅限於簡化的過程,例如將採摘的鮮葉進行簡單的萎凋和炒乾/烘乾,或者仿製白茶的自然萎凋和曬乾。這類自製茶葉可能會有獨特風味,但難以達到專業製茶的精準度與複雜性,尤其是在發酵和濕度控制上,需要豐富經驗和專業設備。

如何保存製作好的茶葉以維持其新鮮度?

保存茶葉的關鍵在於「防潮、防光、防異味、防高溫」。建議將茶葉儲存在密封性良好的不透明容器中(如陶瓷罐、馬口鐵罐或鋁箔袋),並放置於陰涼、乾燥、無異味的地方。綠茶和部分輕發酵的烏龍茶對新鮮度要求高,建議冷藏保存。紅茶、普洱茶則相對耐儲存,甚至適合在適當條件下陳放。

為何有些茶葉在製作後需要陳放?

部分茶葉(最典型的是普洱茶和某些白茶、烏龍茶)在製作完成後,並非其風味的最終狀態。透過長時間的「陳放」(或稱「後發酵」),茶葉中的內含物質會繼續緩慢地發生複雜的轉化,例如茶多酚、咖啡因、茶多糖等的分解和聚合,以及微生物的參與。這個過程能使茶葉的滋味變得更加醇厚、順滑,香氣更加沉穩,消除新茶的燥氣和苦澀,產生獨特的陳香和藥香等老茶風味。