舜如何死:揭秘上古聖王的最終歸宿與歷史疑團

「嘿,你曉不曉得,那個上古聖王舜帝,他究竟是怎麼死的啊?」前幾天,我跟一位對歷史超有興趣的朋友聊天時,他突然拋出這個問題。我心裡不禁一驚,這問題看似簡單,答案卻一點也不簡單呢!因為關於舜帝的死因,歷史上可說是眾說紛紜,充滿了各種神秘色彩和矛盾。如果你也曾對此感到好奇,或是想搞清楚這位傳說中的聖王,他的人生是如何劃上句號的,那麼你來對地方了!

要快速且精確地回答「舜如何死」這個問題,其實並沒有一個絕對標準的答案,因為上古歷史紀錄本就稀少且充滿神話色彩。然而,最廣為人知且被主流史學界接受的說法是:舜帝在位後期,南巡至「蒼梧」(今湖南九嶷山一帶)時,因年邁或勞累,病逝於九嶷山。 他的兩位夫人,娥皇和女英,聞訊後悲痛欲絕,投湘江而死,化為湘水女神,這也是「湘妃」傳說的由來。不過,除了這個主流說法,歷史上還有一些極具爭議的說法,比如他並非善終,甚至與繼任者大禹之間有權力鬥爭的陰影。接下來,就讓我們一起深入探索這些引人入勝的歷史疑團吧!

Table of Contents

舜帝其人:上古聖王的輝煌與責任

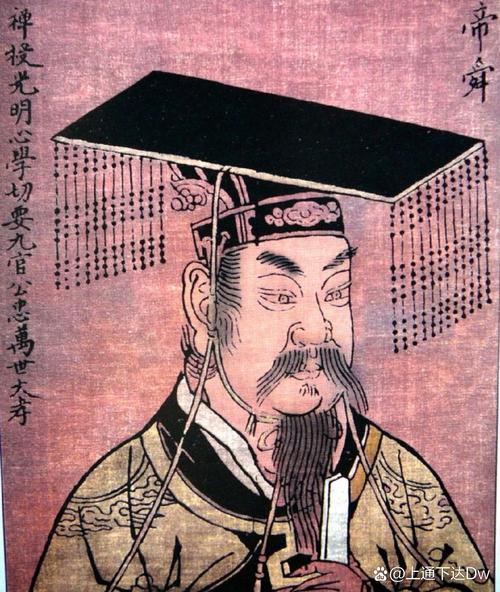

在深入探討舜如何死之前,我們得先簡單了解一下這位非凡的人物。舜帝,名重華,是中國上古時期一位極具傳奇色彩的部落聯盟首領。他以德行聞名,早期遭受繼母和異母兄弟的虐待,卻依然以孝順和寬容對待他們,這份胸襟讓他在民間累積了極高的聲望。他的事蹟被廣為流傳,甚至被譽為「孝感動天」的典範。

舜帝後來被堯帝看中,不僅將兩個女兒娥皇、女英嫁給他,還讓他參與治理天下,經過一番考驗後,堯帝最終將天下禪讓給了舜。這就是歷史上著名的「堯舜禪讓」佳話,被後世儒家奉為最高的政治理想——選賢舉能,天下為公,而非世襲。在舜帝治下,他任用賢才,例如讓大禹治水、皋陶掌刑法,使得天下大治,百姓安居樂業。可以說,舜帝的一生都在為天下蒼生奔波,他的統治為華夏文明的發展奠定了重要的基礎。正因為他如此重要,關於他最終歸宿的疑問才更顯得引人入勝,也更難以找到一個確鑿無疑的答案。

舜如何死:三大主要說法深度解析

關於舜帝的死因,由於時代久遠,文獻稀少且多有神話色彩,因此流傳著多種說法。我個人認為,這些說法不僅反映了歷史事件的模糊性,也折射出後世史家與思想家對「禪讓」制度、君權傳承的不同理解與詮釋。我們來逐一拆解這些主要的觀點:

主流觀點:巡狩蒼梧,病逝九嶷山

這大概是我們從歷史課本或民間故事中最常聽到的版本,也是司馬遷在《史記·五帝本紀》中所記載的內容,被視為正統史學的說法。

- 敘述: 根據《史記》記載,舜帝在位三十九年(一說四十八年),晚年將帝位禪讓給了治理洪水有功的大禹。在禪讓之後,或是在位期間,舜帝為了考察民情、巡視四方,便開始了他生命中的最後一次南巡。他一路南下,最終抵達了遙遠的南方邊陲之地——蒼梧。在巡視九嶷山(位於今湖南寧遠縣境內)時,因年事已高,旅途勞頓,不幸病逝於此。當地百姓為了紀念這位偉大的聖王,便將他安葬在九嶷山,並稱之為「零陵」。

-

支持論據:

- 《史記》的權威性: 司馬遷的《史記》是中國第一部紀傳體通史,其內容在很長一段時間內被視為正統。司馬遷對堯、舜、禹的記載,多側重於他們的賢德與「禪讓」的合理性與順利性。

- 地理文化印證: 湖南九嶷山一帶確實流傳著大量與舜帝相關的傳說和遺址,例如舜帝陵、舜帝廟,以及「舜源峰」等。這些地名和傳說在當地根深蒂固,形成了一種文化景觀,似乎也為這種說法提供了某種民間層面的印證。

- 湘妃傳說的附麗: 與舜帝病逝九嶷山緊密相連的,就是娥皇、女英二妃悲慟不已,追尋至湘江,最終投江自盡,化為湘水女神的淒美故事。這個傳說在《楚辭·九歌·湘夫人》中就有體現,強化了舜帝逝於南方的悲壯色彩。

- 個人見解: 這個說法無疑是為了維護「禪讓」制度的崇高性與堯舜禹傳承的完美性而服務的。它描繪了一個盡職盡責的聖王,直至生命最後一刻仍在為國事奔波,最終安然離世。這種敘事符合儒家「仁」、「德」的理想,也為後世樹立了道德楷模。它迴避了任何權力鬥爭的可能,讓歷史顯得更加純粹和美好。

挑戰主流:禪讓爭議,或死於非命

這個說法就有些「顛覆三觀」了,它主要來源於《竹書紀年》。這部文獻在魏晉時期被重新發現,內容與《史記》在很多地方都有出入,尤其是在涉及「禪讓」與君權傳承方面,它展現了截然不同的面貌,充滿了血腥與陰謀。

- 敘述: 《竹書紀年》記載:「舜囚堯,復辟丹朱,使不與父相見。」又載:「舜居代,復禪位於禹。禹伐舜,囚之,歸復丹朱,舜遂死。」這些記載暗示了堯舜之間的禪讓並非和平,甚至帶有強迫性質;而舜禹之間的傳位也絕非理想化的「禪讓」,反而可能是一場武力奪權的結果,舜帝最終是死於非命,甚至是被囚禁而死。

-

支持論據:

- 《竹書紀年》的特殊性: 《竹書紀年》是戰國時期魏國的史書,內容直述,不避諱許多「皇家醜聞」,因此被認為其記載可能更接近原始真相,尤其是在禪讓這類涉及權力核心的事件上。它提供了與《史記》完全不同的視角,挑戰了傳統的道德敘事。

- 人性與權力鬥爭的合理性: 從現實角度看,任何時代的權力更迭都極少有完全「禪讓」的。特別是早期國家形成過程中,血緣、武力、聯盟等因素往往比道德說教更有決定性。因此,舜禹之間存在權力爭鬥的可能性,遠比完美的禪讓更符合人類社會的實際運行規律。

- 某些古籍的旁證: 雖然不多,但有些早期文獻,如《韓非子·說疑》也曾提及「舜逼堯,禹逼舜」的說法,儘管韓非子的目的可能是為了批判儒家的「禪讓」理想,但也間接反映了當時存在這類異議。

- 個人見解: 我個人認為,這個說法雖然顛覆了我們的美好想像,但它卻提供了一個更符合「人性本能」的解釋。權力鬥爭自古有之,即便是聖賢,也難免身處其間。這個版本讓我們看到了上古時代政治權力鬥爭的殘酷性,也提醒我們,歷史的真相往往複雜且多面。它促使我們反思,所謂的「禪讓」究竟是真實的制度,還是後世儒家為了建構理想社會而編織的美麗神話?我更傾向於認為,上古的「禪讓」可能更多是一種部落聯盟首領的推舉制,而非後世理解的無私禪讓,其中難免夾雜著各方勢力的博弈。

傳說與推測:憂鬱而終或其他

除了上述兩個主要的說法,還有一些較為零星的推測和民間傳說,雖然沒有強大的文獻支持,但卻為舜帝的死因增添了更多的神秘感。

- 敘述: 有些說法認為,舜帝晚年可能因為國事操勞、身體衰弱,或是在巡視過程中遭遇不測(比如洪水、野獸襲擊,或是部落衝突),最終導致死亡。還有一種更為感性的推測,認為舜帝雖然是聖王,但他年輕時的坎坷遭遇,以及晚年可能面臨的權力交接壓力,或許讓他心力交瘁,最終憂鬱而終。這種說法較少見於史書,更多是後人的情感投射。

-

支持論據:

- 上古環境的艱難: 在上古時期,生產力低下,自然環境惡劣,即便是帝王出巡,也可能遭遇意想不到的危險。這為舜帝死於意外提供了可能性。

- 人性的共情: 任何一個身居高位的人,都會承受巨大的壓力。舜帝不僅要治理國家,還要處理與家庭的關係,以及面對權力更迭的挑戰。這些壓力的累積,從人性的角度來看,確實可能導致身心俱疲。

- 個人見解: 這些說法雖然缺乏確鑿證據,但也給了我們更多想像空間。它提醒我們,即使是歷史上的「聖人」,也終究是凡人,會面臨生老病死、喜怒哀樂。或許,舜帝的逝去,就像任何一位勞苦功高的領導者一樣,是因為長期過度操勞,最終身體撐不住了。我認為,這個版本更多是後人對這位聖王的一種樸素情感寄託,體現了對其艱辛付出的理解與憐憫。

歷史紀錄的模糊性與其意義

為什麼關於舜帝的死,會有這麼多不同的說法,甚至相互矛盾呢?我認為,這主要歸因於以下幾個方面,這也是我們在面對上古歷史時常常會遇到的挑戰:

- 口耳相傳與文字記錄的轉化: 上古時期,文字尚未普及,很多歷史事件都是透過口耳相傳。在漫長的傳播過程中,難免會出現細節的增減、改動,甚至被後人加入新的元素,以符合時代的需求或敘事目的。當這些傳說最終被記錄下來時,就可能產生多個版本。

- 政治目的的影響: 歷史從來都不是純粹的客觀記錄,它往往服務於特定的政治目的。例如,《史記》中的「禪讓」說,極大地美化了堯舜禹的傳承,旨在為漢代儒家所推崇的德治天下、選賢舉能的政治理念提供理論依據。而《竹書紀年》的「囚禁奪位」說,則可能反映了戰國時期諸侯爭霸的現實,以及對「禪讓」理想的質疑與解構,也可能是為了證明「天下非一人之天下」的合理性。

- 史料的稀缺性與碎片化: 上古時期的文獻保存不易,許多珍貴的資料可能早已亡佚。現存的記載往往是零星的、片段的,或是後世根據零散資料編纂而成。這使得我們很難拼湊出一個完整的、無懈可擊的真相。

- 神話與歷史的交織: 早期的人類社會,神話與歷史往往不分家。聖王的形象往往被神化,他們的生平事蹟也帶有濃厚的傳奇色彩。這使得我們在解讀這些記載時,需要抽絲剝繭,區分哪些是歷史事實的殘留,哪些是後人賦予的寓意。

我個人認為,正是這些模糊性,才使得上古歷史充滿了魅力。它不只是一堆冰冷的年代和事件,更是一個個充滿想像、引人深思的謎團。身為現代人,我們無法親歷那個時代,但可以透過這些不同的說法,去感受那個時代人們對權力、道德、生命的不同理解。

舜帝之死對後世的影響與啟示

舜帝如何死,不僅是一個歷史問題,更是一個文化符號。不同的死因版本,對後世產生了深遠的影響:

- 「禪讓」理想的強化: 舜帝巡狩病逝九嶷山的說法,極大地鞏固了「禪讓」制度在中國人心中的崇高地位。它成為了儒家思想中「天下為公」、「選賢與能」的典範,影響了中國數千年的政治倫理和社會觀念。即便在後來的世襲王朝中,君主也常以「禪讓」之名行篡位之實,可見其影響之深遠。

- 湘妃文化的形成: 舜帝南巡病逝,娥皇、女英投湘江的傳說,催生了著名的「湘妃」文化。湘水成為了寄託思念、悲傷與忠貞的場所,湘夫人也成為了中國文學藝術中經久不衰的意象,如屈原的《九歌·湘夫人》就是其經典代表。這說明,歷史事件的真實性固然重要,但其衍生的文化意義和情感共鳴,有時更能穿越時空,深入人心。

- 對君權本質的探討: 《竹書紀年》等非主流記載,雖然一度被壓抑,但它們的存在本身就是對儒家美好敘事的一種挑戰。它促使後世的歷史學家和思想家,如法家韓非子,對君權的真實來源和本質進行更深入的思考,認識到權力鬥爭的普遍性與殘酷性,而非一味地推崇道德理想。這也讓我更相信,歷史從來都不是單一維度的,而是多元且複雜的。

常見相關問題與專業解答

在探討舜如何死這個話題時,大家通常還會有些額外的疑問。在這裡,我也一併給大家詳細解答一下:

舜帝和堯帝的禪讓是真實的嗎?

堯舜禹的禪讓,是中國上古歷史中最具爭議,也最引人深思的問題之一。從主流的儒家史觀來看,如《尚書》、《史記》等,都將其描繪為堯帝經過長期考察,將帝位傳給德才兼備的舜,舜又將帝位傳給治水有功的大禹,這是一個「天下為公」的完美範例。這種觀點強調道德在政治傳承中的絕對地位,是儒家政治理想的基石。

然而,如前文所述,非主流的《竹書紀年》則有「舜囚堯」、「禹伐舜」等記載,暗示禪讓背後可能存在強制與武力。此外,先秦諸子的不同立場,如墨家推崇禪讓的合理性,法家則對其持懷疑態度,認為「爭天下者必以力」。

我個人的看法是,將其理解為完全和平、無私的「禪讓」可能過於理想化。上古時期的部落聯盟首領推舉制度,或許確實存在「禪讓」的雛形,即以賢能為標準來選拔領導者,而非單純的血緣世襲。但在權力交接的過程中,各部落、各勢力之間的博弈和競爭,甚至可能的武力威脅,也都是難以避免的。所以,可以說堯舜禹禪讓的「精神」可能是真實的,但其「形式」和「過程」可能遠比我們想像的要複雜,甚至帶有一些強制性。它更像是一種部落聯盟首領的推舉與過渡,而非後來王朝意義上的「退位」。

九嶷山為什麼會成為舜帝的歸宿?它有什麼特殊意義?

九嶷山,位於今天的湖南省永州市寧遠縣,自古就被譽為「九峰相似,獨秀一方」,是中國南方的名山。之所以成為舜帝的最終歸宿地,主要有以下幾個原因和特殊意義:

首先,這與舜帝「南巡」的傳說緊密相關。古籍記載舜帝晚年巡狩天下,其中包含對南方地區的巡視。在那個時代,南方的開發程度遠不如中原,舜帝南巡本身就代表著一種將統治疆域擴展至更遠方,並考察和管理地方部落的政治行為。九嶷山作為當時南方的地理標誌性高山,自然而然地成為了舜帝行程的終點。

其次,九嶷山在古代就被賦予了神聖的意義,被視為天地交會、神靈棲息之地。在原始宗教信仰中,選擇高山作為帝王的陵寢或歸宿,有將其靈魂升華、與天地溝通的意味。舜帝作為上古聖王,其逝去之地被賦予神聖性,有助於其死後繼續受到尊崇。這也解釋了為何九嶷山周圍會誕生如此多的舜帝傳說和相關文化遺產。

最後,從文化層面看,九嶷山與湘妃傳說的結合,進一步強化了其特殊意義。娥皇、女英二妃在湘江邊遙望九嶷山,最終投江殉情,這使得九嶷山不僅是帝王的安息之地,也成為了忠貞愛情和無盡思念的象徵。這份淒美的情感寄託,讓九嶷山在歷史文化長河中佔據了獨特的地位。

湘妃(娥皇、女英)的傳說與舜帝之死有何關聯?

湘妃的傳說與舜帝之死,可說是中國神話與歷史中一對無法分割的淒美組合。娥皇、女英是堯帝的兩個女兒,也是舜帝的兩位妻子。根據《史記》和許多民間傳說的描述,當舜帝南巡至九嶷山病逝的消息傳來時,他的兩位愛妻娥皇、女英悲痛欲絕,無法接受這個噩耗。

她們一路追隨舜帝南下的足跡,最終來到湖南的湘江邊。面對滾滾的江水,以及遙遠的九嶷山,她們心中的悲傷達到頂點。傳說中,二女最終投身湘江,以身殉情,她們的眼淚灑在湘江兩岸的竹子上,形成了斑駁的淚痕,這就是「湘妃竹」(又稱「斑竹」)的由來。而她們的魂魄則化為了湘水女神,永遠守護著湘江。

這段傳說的重要性在於,它不僅為舜帝的死亡增添了浪漫和悲壯的色彩,更在中華文化中創造了一個重要的文學與藝術意象。屈原在《楚辭·九歌》中的「湘夫人」一篇,便是對這段傳說的經典描繪。湘妃不僅是愛情的象徵,也是對君主忠誠、對故土眷戀的化身。這個故事,與舜帝巡狩病逝九嶷山的說法相互印證,共同構建了中國上古歷史中一段極具感染力的悲情史詩。它讓歷史不再是冰冷的記載,而是充滿了人性的溫度與情感的連結。

總而言之,舜如何死,是一個看似簡單卻充滿深意的問題。它不僅揭示了上古歷史的模糊與複雜,也讓我們看到歷史敘事背後可能存在的政治考量與文化建構。無論真相究竟如何,舜帝作為一位聖王,他的傳說和影響力,都已深深烙印在中華文明的基因裡,成為我們認識自己文化根源的重要組成部分。透過這些歷史疑團的探討,我們不僅是了解過去,更是在理解歷史的本質,以及它如何塑造了我們的現在。