脖子折到怎麼辦:頸部重傷的緊急處理、症狀辨識與復健指南

Table of Contents

脖子折到怎麼辦:頸部重傷的緊急處理、症狀辨識與復健指南

當「脖子折到」這個詞語浮現在腦海中時,往往伴隨著劇烈的疼痛、恐慌與無助感。這個詞雖然聽起來很口語,但實際上它可能指的是多種嚴重的頸部創傷,從嚴重的肌肉拉傷、韌帶撕裂,到更危險的頸椎骨折或脫位,甚至可能伴隨脊髓損傷,導致永久性癱瘓或危及生命。因此,了解如何正確應對此類緊急情況,對於保護傷者至關重要。

本文旨在提供一份詳細且具體的指南,幫助您在面對「脖子折到」這種緊急情況時,能夠沉著應對,採取正確的急救措施,並了解後續的醫療處理、復健過程及預防策略。請記住,任何頸部受傷都應被視為潛在的醫療緊急情況,並尋求專業協助。

認識「脖子折到」的嚴重性:它不只是一般的痠痛

「脖子折到」在口語中常被用來形容頸部感到極度不適或動彈不得。然而,當它真正代表嚴重的傷害時,其背後的醫學含義是十分嚴峻的。它可能意味著:

- 頸椎骨折: 頸椎骨(椎體、棘突、橫突等)發生斷裂。這可能是由於高衝擊力造成的,如交通事故、高處墜落或運動傷害。

- 頸椎脫位/半脫位: 頸椎骨之間的關節失去正常的對位關係。這同樣是嚴重創傷的結果。

- 脊髓損傷: 頸椎內部的脊髓是連接大腦和身體其他部位的神經束。頸椎的骨折或脫位可能直接壓迫或損傷脊髓,導致身體部位(如四肢)的功能喪失(癱瘓)、感覺麻木、呼吸困難甚至死亡。

- 嚴重的韌帶或肌肉撕裂: 即使骨骼結構完整,極度的扭曲或衝擊也可能導致支撐頸部的韌帶或肌肉嚴重撕裂,造成劇烈疼痛和功能喪失。

無論是哪種情況,都必須嚴肅對待。不當的處理可能加劇脊髓損傷,造成不可逆的後果。

脖子折到怎麼辦:緊急處理SOP(標準作業程序)

面對頸部重傷的患者,最首要且關鍵的原則是:「不要隨意搬動傷者!」 除非傷者身處危及生命的環境(如火災、持續性墜落危險),否則應立即呼叫專業醫療協助。以下是詳細的緊急處理步驟:

立即呼叫救護車:撥打119

這是最重要且第一步的動作。清楚說明事發地點、傷者狀況(例如:從高處跌落、交通事故、頸部無法動彈等),並聽從派遣員的指示。

穩定傷者,避免移動

- 保持頸部不動: 這是黃金法則。任何試圖搬動、扶起、轉動頭部或頸部的行為,都可能導致斷裂的骨頭或脫位的脊椎壓迫脊髓,造成二次傷害。

- 口頭安撫: 讓傷者保持冷靜,告訴他們專業救援正在路上。焦慮和掙扎會增加不必要的風險。

- 輕微固定(若有訓練): 如果您受過專業急救訓練,可以使用頸圈、沙袋或任何柔軟的衣物(如捲起的毛巾、衣物)在傷者頭部兩側進行固定,以限制頸部的側向移動。但切勿強行操作或在不確定的情況下嘗試。

- 移除潛在障礙物: 如果傷者臉部朝下,且無法自主轉動頭部,可以輕柔地將其口鼻周圍的異物清除,確保呼吸道暢通。但請注意,此操作應極其小心,盡量減少對頸部的任何影響。

評估傷者狀況

- 檢查呼吸和心跳: 觀察傷者是否有呼吸和心跳。如果沒有,而您具備心肺復甦術(CPR)的知識和技能,在不大幅度移動頸部的前提下,仍應進行胸部按壓。然而,人工呼吸可能因頸部受傷而難以安全執行,應避免使用下顎抬舉法。

- 觀察意識狀態: 詢問傷者姓名、日期、發生了什麼事,判斷其意識是否清楚。

- 檢查四肢活動和感覺: 詢問傷者是否能感覺到或移動手腳。這可以初步判斷是否有脊髓損傷的可能。如果傷者抱怨麻木、刺痛或無法移動,這通常是神經損傷的嚴重警訊。

- 保暖: 用毛毯或衣物覆蓋傷者,預防休克。

避免不當的急救行為

- 絕對不要嘗試「喬」或「復位」: 即使您認為你知道如何做,也絕對不能嘗試復位。這只會讓情況更糟。

- 不要提供食物或飲水: 傷者可能需要進行緊急手術,或因休克而無法吞嚥,食物和水可能導致嗆咳或影響麻醉。

- 不要移除安全帽(除非必要且受過訓): 如果傷者戴著安全帽,除非受過專業訓練,否則不應隨意移除,因為移除過程可能造成二次傷害。交由專業醫護人員處理。

- 不要讓傷者自行起身或移動: 即使他們感覺自己可以,也必須堅持讓他們保持不動。

總之,在專業救護人員抵達前,您的主要任務是確保現場安全,穩定傷者情緒,並盡最大努力防止對其頸部造成任何額外傷害。

頸部重傷的潛在症狀與警訊

雖然「脖子折到」的確切程度需要專業診斷,但有幾個關鍵的症狀和警訊可以幫助您辨識傷勢的嚴重性:

立即性疼痛與不適

- 劇烈或持續的頸部疼痛: 疼痛可能集中在頸部,也可能放射至手臂、肩膀或背部。

- 頸部僵硬或活動受限: 傷者可能無法或不願轉動、彎曲或伸展頸部。

- 頸部畸形或腫脹: 視覺上可能看到頸部有不正常的隆起、凹陷或明顯的瘀血腫脹。

- 壓痛: 觸摸頸部時感到異常劇烈的疼痛。

神經損傷的跡象(最需警惕)

- 四肢麻木、刺痛或燒灼感: 這是神經受壓或受損的典型症狀。

- 手臂或腿部無力或癱瘓: 無法移動肢體,或者移動時力量明顯減弱。

- 失去知覺: 感覺不到觸碰、溫度或疼痛。

- 呼吸困難: 如果脊髓損傷影響到控制呼吸的肌肉,可能會導致呼吸微弱或停止。

- 膀胱或腸道失禁: 失去對大小便的控制。

- 平衡感喪失或步態不穩: 即使能站立,也可能感到頭暈、不穩。

其他非特異性症狀

- 頭痛或眩暈: 可能伴隨腦部震盪或頸部神經壓迫。

- 噁心或嘔吐: 在嚴重創傷後可能出現。

- 意識改變: 昏迷、意識模糊或難以保持清醒。

只要出現上述任何一項嚴重症狀,都應立即撥打119,並將其視為醫療急症處理。

醫療院所的診斷與治療流程

一旦傷者被送往醫院,醫療團隊會迅速進行評估和治療。這個過程通常包括以下幾個階段:

急診室初步評估與穩定

- 生命徵象監測: 測量血壓、心率、呼吸和體溫。

- 初步神經學檢查: 評估意識狀態、瞳孔反應、肢體力量和感覺。

- 頸部固定: 為了安全起見,醫護人員會在初步評估後給傷者戴上硬式頸圈,以確保頸部穩定。

- 疼痛管理: 給予適當的止痛藥物。

影像學檢查

這是診斷頸部骨骼和軟組織損傷的關鍵步驟。

- X光檢查(X-ray): 通常是第一線檢查,可以顯示骨折、脫位或骨骼對位問題。

- 電腦斷層掃描(CT Scan): 提供更詳細的骨骼結構三維圖像,對於判斷複雜骨折、碎片以及脊髓管是否狹窄非常有幫助。

- 磁振造影(MRI): 如果懷疑有脊髓損傷、韌帶撕裂、椎間盤突出或軟組織損傷,MRI是最佳的選擇,它能清晰顯示神經、脊髓和周圍軟組織的狀況。

確診與治療方案制定

根據影像學檢查結果和臨床症狀,醫師會制定治療方案,主要分為保守治療和手術治療:

保守治療

- 頸圈固定: 對於輕度骨折、穩定型骨折或嚴重扭傷,可能需要長期佩戴頸圈(硬式或軟式),以限制頸部活動,幫助骨骼或韌帶癒合。佩戴時間可能從幾週到數月不等。

- 藥物治療: 止痛劑、肌肉鬆弛劑、消炎藥等,用於緩解疼痛和不適。

- 臥床休息: 早期可能需要嚴格臥床,避免頸部負重。

- 牽引: 在某些情況下,可能會使用頸椎牽引,以減輕脊髓壓力或幫助骨骼復位。

手術治療

當頸椎骨折不穩定、脊髓受壓嚴重、脫位無法通過保守方法復位、或有進行性神經功能惡化時,則需要手術介入。常見的手術方式包括:

- 脊椎融合術(Spinal Fusion): 通過植入鋼板、螺釘、骨移植物等材料,將受損的脊椎節段固定在一起,使其癒合成為一個堅固的整體,以穩定脊椎並保護脊髓。

- 減壓術(Decompression): 移除壓迫脊髓或神經根的骨碎片、椎間盤或增生骨贅。

- 復位術: 將脫位的脊椎恢復到正常位置。

手術目標是穩定脊椎,解除對脊髓和神經的壓迫,以最大限度地恢復或保留神經功能。

漫長但關鍵的復健之路

頸部重傷的復健過程是漫長且極具挑戰性的,但它對於恢復功能和改善生活品質至關重要。復健的具體內容會根據損傷的嚴重程度、是否伴隨脊髓損傷以及個體的恢復能力而定。

復健階段與目標

- 急性期(受傷初期): 主要目標是穩定傷勢,控制疼痛和炎症,並預防併發症(如褥瘡、肺炎)。此階段可能仍在醫院進行,重點是臥床休息和被動活動(由醫護人員或復健師協助)。

- 亞急性期(穩定後): 移除頸圈或進入早期活動階段。復健目標是逐步恢復頸部和四肢的活動範圍,開始輕度的肌肉強化訓練。

- 慢性期(長期復健): 目標是最大程度地恢復功能,提高生活自理能力,並重返社會。此階段可能需要持續數月甚至數年的復健。

常見的復健項目

- 物理治療(Physical Therapy, PT):

- 活動範圍訓練: 逐步恢復頸部、肩膀和手臂的活動度。

- 肌力訓練: 強化頸部、肩部和核心肌群,以提供更好的支撐和穩定性。

- 平衡和協調訓練: 特別是對於有神經損傷的患者,這有助於改善行走和日常活動。

- 姿態矯正: 教導正確的站姿、坐姿,以減少頸部壓力。

- 疼痛管理技巧: 如熱敷、冷敷、電療(TENS)或超音波治療。

- 職能治療(Occupational Therapy, OT):

- 日常生活活動(ADLs)訓練: 協助患者學習或重新學習穿衣、進食、洗澡等日常自理能力。

- 輔具使用指導: 推薦和訓練患者使用輪椅、助行器、抓握工具等輔助器具。

- 居家環境改造建議: 針對居住環境提供改善建議,使其更適合患者的行動和生活。

- 重返工作/學業指導: 評估患者能力,並提供適應性策略。

- 心理社會支持: 頸部重傷不僅是身體上的打擊,也可能對心理造成巨大影響。患者可能經歷焦慮、抑鬱、失落感。心理諮詢師或支持團體可以提供情緒支持和應對策略。

- 營養支持: 適當的營養對於組織修復和整體康復至關重要。

患者在復健過程中必須保持耐心和毅力,嚴格遵循復健師的指導,切勿操之過急或自行中斷。家屬的支持和鼓勵也對患者的康復有著不可或缺的作用。

長期展望與生活調整

脖子折到後的長期展望,很大程度上取決於損傷的類型、嚴重程度、是否伴隨脊髓損傷,以及患者接受治療和復健的及時性與完整性。有些輕微的損傷可能經過數月復健後能完全恢復,但嚴重的損傷,尤其是伴隨脊髓損傷的,可能會留下永久性的後遺症。

可能的長期影響

- 慢性疼痛: 即使骨骼癒合,部分患者仍可能經歷長期的頸部或放射性疼痛。

- 活動範圍受限: 頸部可能無法完全恢復原有的活動度和靈活性。

- 神經功能障礙: 如果脊髓損傷嚴重,可能導致不同程度的癱瘓、感覺喪失、大小便失禁、呼吸功能受損等。這可能需要終身使用輔具和長期照護。

- 肌肉無力或萎縮: 長期不活動或神經損傷導致的肌肉功能下降。

- 心理健康問題: 創傷後壓力症候群(PTSD)、抑鬱、焦慮等,可能需要心理治療介入。

生活調整與適應

- 持續復健: 即使離開醫院,也可能需要在家中或門診持續進行物理治療和運動。

- 生活方式調整: 避免可能對頸部造成壓力的活動,如某些高衝擊性運動。學習正確的姿勢、搬運重物的方式。

- 輔具使用: 對於有肢體功能障礙的患者,可能需要長期使用輪椅、助行器、特殊床墊等輔具。

- 定期追蹤: 定期回診讓醫師評估恢復狀況,調整治療方案。

- 尋求支持: 加入病友互助團體,與有相似經歷的人交流,獲得心理支持和實用建議。

儘管面臨挑戰,許多頸部重傷的患者通過積極治療和復健,依然能夠適應新的生活,重新融入社會,並擁有有意義的人生。

如何預防頸部重傷?

雖然意外難以預料,但許多頸部重傷是可以預防的。採取以下預防措施可以顯著降低風險:

- 駕駛安全:

- 繫好安全帶,無論是駕駛還是乘坐。

- 調整好頭枕,使其高度與頭部齊平或略高,以在追撞時提供頸部支撐。

- 切勿酒駕、疲勞駕駛或分心駕駛。

- 運動安全:

- 在參與高風險運動(如橄欖球、冰上曲棍球、跳水、自行車、滑雪等)時,務必佩戴符合標準的頭盔和其他保護裝備。

- 跳水前確認水深足夠,切勿在不清楚水深的情況下跳水。

- 進行任何運動前充分熱身,並循序漸進增加強度。

- 居家與工作場所安全:

- 在家中移除潛在的絆倒危險,確保照明充足。

- 避免從高處跌落,必要時使用安全梯具。

- 在高風險工作場所(如建築工地)遵守安全規範,佩戴防護裝備。

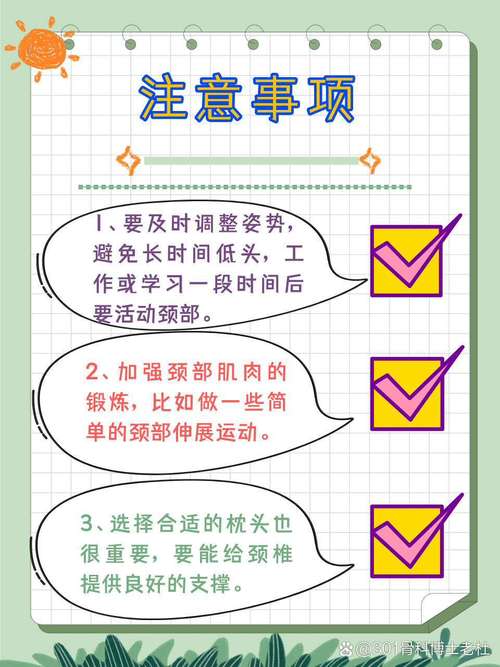

- 注意人體工學:調整電腦螢幕、椅子高度,確保頸部處於舒適中立位置。避免長時間低頭看手機。

- 增強頸部肌肉:

- 定期進行頸部和核心肌群的強化訓練,如瑜伽、普拉提,或諮詢物理治療師進行針對性練習。強壯的肌肉能為頸椎提供更好的保護。

- 保持良好姿勢,無論站立、坐著還是睡覺,都應注意脊椎的自然曲線。

- 避免危險行為: 避免從高處跳入不明水域、危險的特技動作或在不安全的環境中進行身體對抗。

預防勝於治療。透過意識提升和改變習慣,我們可以大大降低頸部重傷的發生率。

常見問題 (FAQ)

如何判斷頸部傷勢是否嚴重?

判斷依據: 如果受傷後出現劇烈疼痛、頸部僵硬無法轉動、頸部畸形、四肢麻木或無力、呼吸困難、意識模糊或大小便失禁等任何神經功能障礙的跡象,則傷勢極可能嚴重,應立即視為緊急醫療情況處理,並撥打119。

為何頸部受傷不能隨意搬動?

原因: 頸部受傷,特別是頸椎骨折或脫位時,頸椎可能失去穩定性。如果隨意搬動傷者,可能導致斷裂的骨頭或脫位的脊椎節段進一步移位,壓迫或撕裂脊髓。脊髓是連接大腦和身體的神經高速公路,一旦受損,可能導致永久性癱瘓、呼吸停止甚至死亡。因此,保持頸部固定不動是防止二次傷害的關鍵。

脖子折到後,復原需要多久時間?

復原時程: 恢復時間因損傷的類型和嚴重程度而異。輕度的軟組織損傷可能在幾週到幾個月內復原。如果是骨折或脫位,且未伴隨脊髓損傷,可能需要數月時間(通常是6週至3個月)才能達到初步骨骼癒合,之後還需數月甚至一年的物理治療來恢復功能。如果伴隨脊髓損傷,復原過程將更為漫長和複雜,可能需要終身復健,且不一定能完全恢復。

如果沒有立即就醫,會有什麼後果?

潛在後果: 未立即就醫可能導致嚴重的後果。不穩定的頸椎可能在日常活動中加劇損傷,引發遲發性脊髓損傷,導致永久性神經功能障礙(如癱瘓、大小便失禁)。此外,延誤治療可能使骨折無法正確癒合,增加慢性疼痛、頸部僵硬和未來併發症的風險。嚴重的,甚至可能危及生命。

頸椎骨折可以完全康復嗎?

康復可能性: 頸椎骨折是否能完全康復,取決於多重因素:骨折的類型(穩定或不穩定)、有無脊髓損傷、受損程度、治療的及時性與有效性,以及患者的年齡和整體健康狀況。對於穩定的、沒有脊髓損傷的骨折,透過適切的固定和復健,許多患者能獲得良好甚至完全的康復。然而,如果脊髓受到嚴重損傷,則可能留下不同程度的永久性殘疾。即使如此,積極的復健仍能最大化患者的功能,提高生活品質。