脈相有幾種:深入淺出探究中醫脈診的奧秘與應用

欸,你是不是也跟我一樣,有時候去看中醫,醫師會特別專注地把脈?那時候心裡不免會想:「哇賽,光是摸摸我的手腕,醫師到底能知道些什麼啊?」「聽說脈象有很多種,那脈相有幾種到底是真的還假的啊?」其實啊,這個問題真的很多人都想知道,特別是對於中醫這個既神秘又充滿智慧的學問,脈診絕對是其中最精華、也最讓人好奇的一環。今天,我們就一起來好好聊聊這個話題,帶你從淺入深,一窺中醫脈診的究竟!

首先,針對「脈相有幾種」這個核心問題,我想先給一個簡潔明瞭的答案,好讓大家有個初步概念:

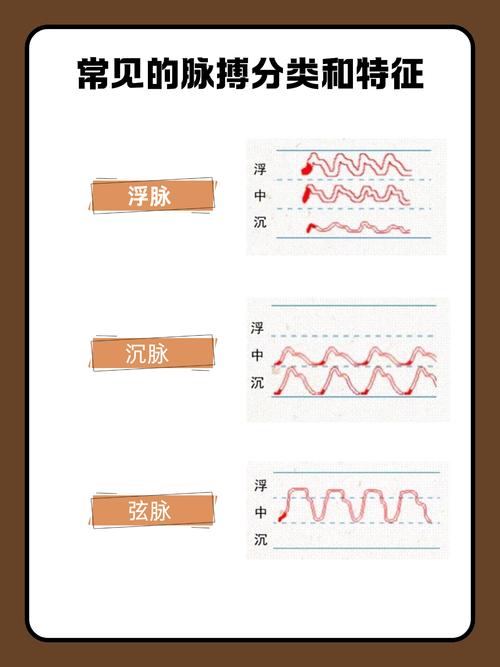

中醫脈象的種類確實繁多,傳統上大致可歸納為二十八種常見脈象。不過,若從更宏觀、更核心的判斷標準來看,它們又可以依照「位、數、形、勢」這四大要素,細分為浮、沉、遲、數、滑、澀、虛、實等八大基本類別。這些錯綜複雜的脈象組合,各自反映了身體氣血陰陽、臟腑經絡的健康狀態,是中醫師辨證論治、對症下藥最重要的依據之一喔!

是不是覺得有點複雜又有點期待了呢?別急別急,我們這就一步步來揭開脈診的神秘面紗。

Table of Contents

什麼是中醫脈診?它到底在摸什麼?

說到中醫,脈診(也稱「切診」)絕對是四大診法「望、聞、問、切」中,最能展現中醫師功力的一環。它可不是隨便摸摸手腕就好,裡面學問可大了!簡單來說,脈診就是透過醫師的指尖,去感受病人手腕橈動脈搏動的各種特性,進而判斷身體內部狀況的一種方法。就像是身體發出來的「密碼」一樣,需要醫師用專業知識來解讀。

我記得剛開始接觸脈診的時候,光是把手指頭放在患者手腕上,就覺得怎麼每個人摸起來都差不多啊?後來才慢慢領悟到,這「差不多」的背後,其實隱藏著大大的不同。中醫認為,手腕的「寸、關、尺」三個部位,各自對應著人體不同的臟腑與經絡,比方說:

- 寸脈(最靠近手掌的部分):主要反映上焦心肺的狀況。

- 關脈(手腕突起處,橈骨莖突旁):主要反映中焦脾胃、肝膽的狀況。

- 尺脈(最靠近手肘的部分):主要反映下焦腎、膀胱、大小腸等狀況。

而且啊,把脈的時候不只是分寸關尺,還得講究「輕取、中取、重取」這三種壓力,也就是所謂的「浮、中、沉」取法。輕輕摸是「浮取」,按下去感覺脈搏在表面;稍微按壓是「中取」;而用力按壓直到摸到骨頭才是「沉取」。這樣一來一回,不同的按壓深度下,脈搏的感覺又會不一樣,這就能讓醫師更全面地掌握脈象的「位」跟「勢」了。

脈相的四大判斷要素:位、數、形、勢

前面提到,雖然有二十八種脈象,但萬變不離其宗,它們都是由「位、數、形、勢」這四大基本要素組合而成的。這四個字,就像是脈診的「四大天王」一樣,掌握了它們,就掌握了脈象判讀的核心:

- 位(脈搏的位置深淺):指的是脈搏跳動在淺層還是深層。這就對應到前面講的「浮取」和「沉取」。

- 浮脈:輕輕一摸就能感覺到,脈搏好像浮在皮膚表面,代表病邪在體表(表證)。

- 沉脈:需要用力按壓才能感覺到,脈搏好像沉在筋骨裡,代表病邪在體內(裡證)。

- 數(脈搏的跳動頻率):指的是脈搏一分鐘跳幾下,也就是快慢的問題。

- 數脈:跳動速度偏快,超過每分鐘90下左右,通常代表身體有熱(熱證)。

- 遲脈:跳動速度偏慢,每分鐘低於60下左右,通常代表身體有寒(寒證)。

- 形(脈搏的形狀與狀態):指的是脈搏摸起來的「質感」,是粗細、軟硬、流暢度如何。這可就很多變化了,也是最考驗醫師經驗的地方。

- 滑脈:感覺脈搏很流暢,好像珠子在滾動一樣,通常是痰濕、食積,女性懷孕時也常見這種脈象。

- 澀脈:感覺脈搏不流暢,好像刀子刮竹子一樣,又細又慢又停頓,通常是精血不足或氣滯血瘀。

- 弦脈:摸起來像琴弦一樣繃緊,直而長,通常是肝氣鬱結、痛證或痰飲。

- 洪脈:感覺脈搏波濤洶湧,又大又衝,來得盛去得也盛,像大水衝過來,通常是熱邪盛極。

- 勢(脈搏的氣勢與力量):指的是脈搏跳動的強弱、有無力。

- 實脈:脈搏摸起來很有力道,搏動強勁,代表身體有實邪(實證)。

- 虛脈:脈搏摸起來軟弱無力,輕按就散,代表身體氣血不足(虛證)。

你看,光是這四大要素,彼此交叉組合起來,就已經有無窮無盡的變化了,這也就是為什麼會有二十八種、甚至更多細緻脈象的原因啦!

揭秘二十八種常見脈象:你的身體在說話!

雖然有二十八種,但我們不需要把每一個都背起來,那太辛苦了啦!我們主要掌握住它們的判斷依據和常見意義,對身體就有個大概的了解。我這邊幫大家整理一個簡化的表格,包含了幾種最常見也最具有代表性的脈象,讓你對「脈相有幾種」這個問題有更具體的認識。

以下表格呈現的是中醫臨床上最常接觸到的一些基礎脈象及其主要提示意義:

| 脈象名稱 | 主要特性 | 常見提示 | 我的小評論 |

|---|---|---|---|

| 浮脈 | 輕輕觸摸即得,按之稍減但不空 | 表證(外感風寒或風熱) | 就像漂在水面的浮木,病邪還在外層,嘿,要趕快處理喔! |

| 沉脈 | 輕觸不應,重按始得 | 裡證(病邪在臟腑,如氣滯、血瘀、寒積) | 感覺很深沉,像石頭沉入水底,病比較深層了,要找專業醫師瞧瞧。 |

| 遲脈 | 一息(一呼一吸)少於四至(4次跳動),約每分鐘60下以下 | 寒證(陽氣虛弱、陰寒內盛) | 心跳慢吞吞的,身體可能偏寒,手腳容易冰冷嗎? |

| 數脈 | 一息(一呼一吸)多於五至(5次跳動),約每分鐘90下以上 | 熱證(實熱、虛熱,或津液耗傷) | 跳得好快,身體是不是在發燒、發炎?感覺火氣很大咧。 |

| 滑脈 | 往來流利,如珠滾動,圓滑而應指 | 痰飲、食積、實熱,孕婦常見 | 摸起來很「咕溜」,像有東西在血管裡滑來滑去,除了痰濕積滯,懷孕的媽媽脈象也常是這樣喔! |

| 澀脈 | 往來艱澀,如輕刀刮竹,細而遲,或遲而短 | 精血虧虛、氣滯血瘀 | 摸起來不順暢,卡卡的,血流好像不夠順,身體是不是有點虛或阻塞呢? |

| 虛脈 | 三指輕按,軟而無力,按之空虛,重按不應 | 氣血兩虛,臟腑功能不足 | 像一根軟麵條,一點力氣都沒有,身體很虛弱的感覺。 |

| 實脈 | 三指輕按、中按、重按皆有力,應指堅實 | 實證(邪氣亢盛,如實熱、痰飲、瘀血) | 摸起來很飽滿、很有力,像是氣球充滿氣一樣,身體裡可能有些實邪。 |

| 弦脈 | 如按琴弦,端直而長,應指較硬 | 肝鬱、痛證、痰飲、瘧疾 | 像拉緊的琴弦,繃得很直,心情是不是不太好?壓力大嗎? |

| 緊脈 | 如拉緊的繩索,左右彈手,繃急有力 | 寒邪、痛證、積聚 | 比弦脈更緊繃有力,像是繩子纏繞,通常是受寒或痛得很厲害。 |

| 洪脈 | 來盛去衰,脈形寬大,波濤洶湧 | 熱盛於裡 | 感覺像洪水爆發,衝勁十足,身體的熱氣很旺盛喔。 |

| 微脈 | 極細極軟,若有若無,輕按即絕 | 陽氣虛衰、氣血大虛 | 幾乎摸不到,像一根細絲,身體已經非常虛弱了。 |

除了這些,還有像長脈、短脈、緩脈、疾脈、散脈、革脈、牢脈、代脈、結脈、促脈等等,總共二十八種。是不是覺得很深奧呢?每一種脈象,都像身體在向我們「竊竊私語」,訴說著它的需求和狀態。中醫師的任務,就是去「傾聽」這些聲音,然後翻譯出來,給出最適合的治療方案。

脈診的藝術:經驗與細膩的感觸

我個人覺得,脈診最迷人的地方,就在於它既是科學也是藝術。它不像西醫的檢驗數據那樣直接量化,而是需要醫師高度的專注、多年的經驗累積,以及那種「只可意會不可言傳」的細膩感觸。

常常有人問我:「欸,我是不是自己也能把脈,看看自己有沒有什麼毛病啊?」我會說,自己摸摸看是沒問題啦,感受一下心跳的快慢、有沒有力氣,大概可以知道一些基礎的狀態。但是,要把脈象摸得準、判讀得正確,那可就不是三兩下子的功夫了!這需要長年累月的練習,我以前在學校的時候,老師就常說:「把脈要練到『指下有物』,要能感覺到脈搏裡的『氣』、『形』、『神』。」這就是功夫!

想想看,一個有經驗的醫師,他的手指就像是高靈敏度的感應器,輕輕一搭,就能感受到脈搏底下那細微的變化。有時候,同一個病患在不同的情緒狀態下,脈象也會有微妙的差異;或是今天吃了什麼、做了什麼,都可能影響到脈象的表現。所以說,厲害的醫師不只看脈,還會結合病患的問診、望診(看舌苔、面色)、聞診(聽聲音、聞氣味),四診合參,這樣才能做出最全面、最精準的判斷。

就像有一次,我遇到一位年輕的上班族,她一直說自己很累,怎麼睡都睡不飽,西醫檢查也沒什麼特別問題。我把她的脈,發現她的脈象是「沉細無力」,舌苔也偏淡。這就提示我,她可能不是單純的睡眠不足,而是屬於「氣血兩虛」的體質。經過一番調理,配合作息調整,她整個人才慢慢恢復精神。這就是脈診的奧妙之處,它能幫助我們在疾病發生之前,或是還沒有明顯症狀時,就捕捉到身體發出的微弱信號。

脈診的局限性與注意事項

當然,脈診也不是萬能的。它有它的優勢,也有它的局限。比方說,有些緊急的、需要快速明確診斷的疾病(像急性闌尾炎),中醫脈診就無法像西醫的影像檢查或血液報告那樣,直接給出「是」或「否」的答案。所以,中西醫結合、優勢互補,才是現代醫學的趨勢。

另外,在進行脈診時,有些小細節是需要注意的,才不會影響到判斷的準確性:

- 時間:最好在早上剛睡醒,還沒吃早餐、沒運動、沒喝咖啡茶的時候把脈,因為這時候的脈象最能反映身體的真實狀況,不會受到飲食、情緒、活動的干擾。

- 姿勢:患者通常是坐著或躺著,手腕放平,自然伸展,不要過度彎曲或緊張。

- 環境:診室要安靜,溫度適中,讓患者身心放鬆。

- 醫師的狀態:醫師自己也要心平氣和,專注感受,才能摸得準、判得對。

這些看似微不足道的細節,其實對脈診的準確性影響非常大喔!這也是為什麼我們常常說,中醫看診,醫師和病患之間是需要一種「緣分」和「默契」的,特別是脈診這種需要高度配合的診法。

常見相關問題與解答

脈診時機有什麼特別的禁忌嗎?

是的,就像前面提到的,中醫把脈非常講究時機。最理想的脈診時機是「平旦」,也就是早上起床後,未進飲食、未運動、情緒平穩的狀態下。因為這個時候,人體的氣血運行最為平穩,脈象最能反映出臟腑的真實狀況,也稱作「無病之脈」。

如果是在以下這些情況下把脈,可能會影響判斷的準確性,導致脈象失真:

- 飯後:剛吃飽飯,氣血會集中在消化系統,脈象可能會偏實、偏滑。

- 劇烈運動後:運動會加速心跳,脈象會偏數、有力。

- 情緒激動時:生氣、緊張、恐懼等情緒會影響氣血運行,導致脈象變異,例如弦脈或數脈。

- 飲酒、喝咖啡或濃茶後:這些飲品會刺激身體,使脈象加速或變得紊亂。

- 勞累或飢餓過度:身體過於疲憊或極度飢餓,脈象可能偏虛弱。

- 剛洗完澡或泡澡後:體表血管擴張,脈象可能會顯得浮大。

所以啊,如果醫師在這些特殊時機幫你把脈,通常會特別提醒你相關狀況,或是綜合其他診法來判斷,避免單獨依賴脈象喔。

為什麼同一個人脈象會不一樣?

這是一個非常好的問題!同一位患者,在不同的時間點、不同的生理或心理狀態下,脈象確實可能呈現不同的變化,這正是中醫診斷的靈活與複雜之處。這也是為什麼中醫師在看診時,除了把脈,還會仔細詢問你的生活作息、飲食習慣、情緒狀況等等,就是為了更全面地了解這些可能影響脈象的因素。

主要的影響因素包括:

- 生理狀態:例如女性的月經週期、懷孕期間(常見滑脈)、更年期等,都會讓脈象有所變化。男性可能受勞累、熬夜影響。

- 情緒影響:心理壓力大、情緒緊張時,脈象容易出現弦脈、緊脈;心情放鬆時,脈象則可能趨於和緩。這點超明顯的,我每次遇到考試壓力大的學生,他們脈象幾乎都是弦緊的。

- 飲食習慣:剛吃完油膩或辛辣食物,脈象可能會偏滑或偏數;飢餓時則可能偏虛弱。

- 生活作息:長期熬夜、過度勞累會耗損氣血,導致脈象虛弱;作息規律、睡眠充足的人,脈象通常會比較平和有力。

- 疾病進展:疾病的初期、中期、末期,邪氣的消長,正氣的盛衰,都會在脈象上有所反映。這也是中醫師判斷病情演變的重要依據。

- 藥物影響:某些藥物,特別是中藥,會對脈象產生直接或間接的影響。醫師在診斷時會把藥物因素考慮進去。

所以啊,中醫把脈不是一次性的「定案」,而是一個動態的、不斷變化的過程。優秀的醫師能夠從這些變化中,讀懂身體的「語言」。

脈象可以診斷出什麼病?

這個問題要稍微釐清一下觀念。中醫診斷並不像西醫那樣,可以透過脈象直接說出「你得了糖尿病」或「你有胃潰瘍」。中醫脈診更著重於判斷身體的「證型」,也就是身體所處的生理病理狀態,而非直接診斷特定的「病名」。

舉例來說,當醫師摸到你的脈象是「弦數」的時候,他會判斷你可能處於「肝鬱化熱」的證型,也就是肝氣不舒,進而產生熱象。這種證型可能表現為多種「病名」:可能是頭痛、可能是失眠、可能是情緒不穩、也可能是女性的月經不調等等。醫師會根據脈象、舌象、以及問診得到的症狀,綜合判斷出最符合你當前身體狀態的證型,然後針對這個證型來開藥、給建議。

簡單來說,脈象告訴我們的是身體內部氣血、陰陽、臟腑功能的「平衡狀態」或「失衡傾向」,像是:

- 是虛還是實?(氣血是不足還是有邪氣積滯?)

- 是寒還是熱?(身體是偏冷還是偏熱?)

- 是表還是裡?(病邪是在體表還是深入臟腑?)

- 是氣滯還是血瘀?(氣機運行不暢還是血液循環有問題?)

所以,脈象是幫助中醫師「辨證」的重要工具,而不是用來直接「診病」的萬能機器喔。它提供的是身體內部運行的「地圖」,引導醫師找出問題的根源,進而規劃個性化的治療方案。這就是中醫「同病異治,異病同治」的精髓所在。

一般人可以自己摸脈嗎?要怎麼摸?

當然可以自己摸脈!這是一個很好的自我保健和了解身體的方式。不過,自己摸脈通常只能做到初步的感受,像是脈搏的快慢、強弱、規不規律,對於細微脈象的辨識,還是需要專業訓練和豐富經驗的。

如果你想自己嘗試把脈,可以照著下面的步驟做:

- 選擇時間:最好是早上剛睡醒,還沒起床活動,或是在安靜、放鬆的環境下。

- 放鬆身體:坐在椅子上,將手臂自然放在桌上,手掌向上,保持放鬆。

- 找到位置:用另一隻手的食指、中指、無名指三指併攏,輕輕搭在手腕的橈動脈上。橈動脈大約在手腕橫紋處,靠近大拇指的那一側。可以先用食指找到脈搏跳動最明顯的「關」部,然後無名指落在「寸」部(關部靠近手掌),中指落在「尺」部(關部靠近手肘)。

- 感受脈象:

- 輕取:先輕輕地把手指搭在脈搏上,感受表層的脈動,看是否能清晰感覺到,判斷是「浮」還是「沉」。

- 中取:然後稍微加一點力道,感受中層的脈動。

- 重取:再用力按壓,直到摸到骨頭,感受深層的脈動,判斷脈搏是否有力(實)或空虛(虛)。

- 注意頻率:可以數一數一分鐘脈搏跳動多少次,判斷是「數脈」(快)還是「遲脈」(慢)。

- 感受質感:試著感受脈搏的「形狀」和「彈性」,是滑溜溜的(滑),還是澀澀的(澀),像琴弦一樣繃緊的(弦),還是又大又衝的(洪)。這個部分就需要更多練習和經驗累積了。

自己把脈可以幫助你覺察身體的一些變化,例如心跳過快或過慢、脈搏有沒有力氣。但請記住,這只是初步的自我檢測,如果感覺身體有任何不適,還是要尋求專業中醫師的診斷,他們會結合多方面資訊,給出最精準的判斷與治療建議喔!畢竟,脈診是門大學問,可不是隨便摸摸就能懂的啦!

結語:脈診,身體的微言大義

你看,光是「脈相有幾種」這個問題,背後就蘊含著這麼多精深的中醫智慧。脈診不只是一項技術,更是一門藝術,它需要醫師具備深厚的理論知識、敏銳的指下功夫,以及長年累月的臨床經驗。透過指尖的細膩觸感,醫師得以洞悉身體內部的奧秘,理解氣血的流動、臟腑的運作,進而為每位患者量身打造專屬的調養方案。這也是我一直對中醫脈診深深著迷的原因。

下次你再去看中醫,醫師專注地把脈時,你就可以知道,他正在透過你手腕上的脈搏,用心傾聽你身體傳達出來的「微言大義」呢!這可不是魔術,而是數千年來,中醫先輩們透過不斷實踐和傳承,累積下來的寶貴經驗。希望這篇文章能讓你對中醫脈診有更深一層的認識,也更了解自己的身體喔!