胃鏡算內視鏡嗎:深度解析胃鏡與內視鏡的關係與應用

在醫療檢查領域,許多民眾對於「胃鏡」與「內視鏡」這兩個詞彙常常感到困惑。究竟胃鏡是否屬於內視鏡的一種?它們之間有何關係?本文將從專業角度,詳細解釋這兩者之間的關聯性,並提供關於胃鏡檢查的全面資訊,幫助您徹底釐清概念。

Table of Contents

胃鏡算內視鏡嗎?答案:是的,胃鏡是一種特殊的內視鏡檢查。

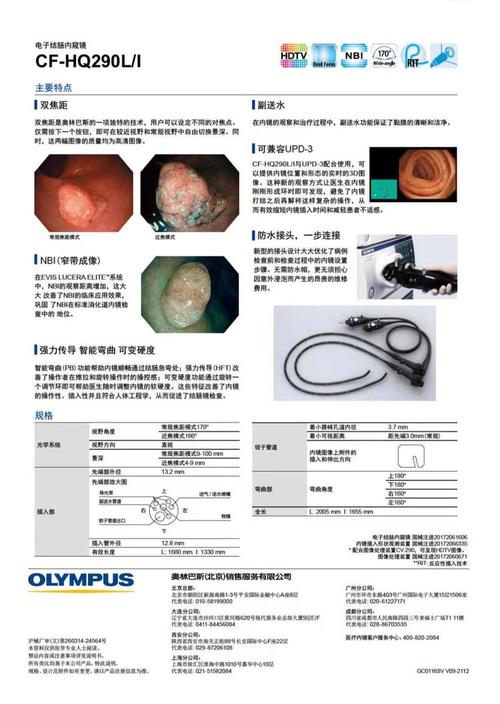

簡單來說,胃鏡毫無疑問是一種內視鏡檢查。內視鏡(Endoscopy)是一個廣泛的醫學術語,泛指利用一根帶有鏡頭和光源的細長管狀器械,經由人體自然開口(如口腔、肛門)或微創切口,深入體腔或器官內部進行檢查、診斷甚至治療的技術。而胃鏡(Gastroscopy),則是內視鏡檢查家族中的一個重要成員,專門用於檢查上消化道。

什麼是內視鏡(Endoscopy)?

內視鏡的定義與原理

「內視鏡」一詞源於希臘文,其中「endo」意指「內部」,「scope」則指「看」。因此,內視鏡的字面意義便是「觀察內部」。這項技術的核心原理是將一根靈活或堅硬的管狀儀器(即內視鏡)送入體內。這根內視鏡的前端配備有微型攝影機(或光纖傳導系統)和光源,能夠將體內器官的影像即時傳輸到外部螢幕上,供醫師觀察。

內視鏡檢查的優勢在於能夠

- 直接觀察:醫師可以直接目視病灶,而不僅僅是透過影像推測。

- 採樣活檢:內視鏡通常附有操作通道,可以伸入小工具進行組織採樣(活檢),以便進行病理分析。

- 微創治療:某些情況下,內視鏡也能用於執行小型治療,例如止血、息肉切除或異物取出等。

內視鏡的種類

由於人體結構複雜,不同部位的檢查需要不同類型的內視鏡。常見的內視鏡檢查包括:

- 消化道內視鏡:

- 胃鏡(Gastroscopy / Esophagogastroduodenoscopy, EGD):檢查食道、胃、十二指腸。

- 大腸鏡(Colonoscopy):檢查大腸與部分小腸。

- 小腸鏡(Enteroscopy):專門檢查小腸。

- 膠囊內視鏡(Capsule Endoscopy):患者吞服一枚內置微型攝影機的膠囊,用於檢查小腸。

- 逆行性膽胰管內視鏡(ERCP):檢查膽道和胰管。

- 呼吸道內視鏡:

- 支氣管鏡(Bronchoscopy):檢查氣管和支氣管。

- 泌尿道內視鏡:

- 膀胱鏡(Cystoscopy):檢查膀胱和尿道。

- 關節內視鏡(Arthroscopy):檢查關節內部。

- 腹腔鏡(Laparoscopy):透過腹部小切口檢查腹腔內器官。

由此可見,內視鏡是一個非常廣泛的類別,胃鏡只是其中之一,專注於特定的消化道區域。

什麼是胃鏡(Gastroscopy)?

胃鏡的專屬功能與目的

胃鏡,醫學上又稱為上消化道內視鏡檢查(Esophagogastroduodenoscopy, EGD),是專門用於檢查食道、胃部和十二指腸(小腸的第一段)的醫療程序。這項檢查主要用於診斷和評估上消化道各種疾病,例如:

- 胃食道逆流:檢查食道發炎、潰瘍情況。

- 消化性潰瘍:診斷胃潰瘍或十二指腸潰瘍。

- 胃炎:觀察胃黏膜的發炎程度。

- 瘜肉與腫瘤:發現並評估異常組織,如瘜肉、早期癌變或惡性腫瘤。

- 不明原因的消化道出血:找出出血點並進行止血處理。

- 吞嚥困難:檢查食道狹窄或其他阻塞原因。

- 長期上腹痛、噁心、嘔吐或體重減輕:找出潛在病因。

- 異物取出:從食道或胃中取出誤吞的異物。

胃鏡檢查的過程

進行胃鏡檢查時,患者通常會被要求側躺。醫師會將一根約鉛筆粗細、前端帶有鏡頭的軟式管狀內視鏡,從患者的口腔緩慢置入,依序經過食道、胃部,最終到達十二指腸。整個過程通常在局部麻醉(咽喉噴劑)或靜脈鎮靜(舒眠麻醉)下進行,以減輕患者的不適感。醫師會透過螢幕仔細觀察黏膜的顏色、形態,是否有潰瘍、發炎、瘜肉、腫瘤或出血等異常情況。若有需要,還會利用內視鏡上的通道取出組織樣本進行病理化驗。

胃鏡與內視鏡的關係:包含與被包含

正如前文所述,胃鏡與內視鏡的關係,可以用「子類別與父類別」或「特定與廣泛」來理解。可以這樣比喻:

內視鏡好比是「交通工具」這個廣泛的分類,而胃鏡則像是其中一種特定的「轎車」。

所有轎車都是交通工具,但並非所有交通工具都是轎車(還有火車、飛機、腳踏車等)。同理,所有胃鏡檢查都是內視鏡檢查,但內視鏡檢查還包括大腸鏡、支氣管鏡、膀胱鏡等許多其他類型。

因此,當醫師提到「內視鏡檢查」時,它可能指涉任何一種利用內視鏡儀器進行的體內檢查;而當特別指稱「胃鏡檢查」時,它則明確指出是針對上消化道的這項內視鏡程序。

進行胃鏡檢查的常見原因與重要性

胃鏡作為一種內視鏡檢查,其重要性不言而喻。它能提供影像學檢查(如X光、超音波、電腦斷層)難以比擬的高解析度直接視野,尤其對於黏膜表面的細微病變,以及需要即時採樣進行病理分析的情況,具有無可取代的價值。

常見需要進行胃鏡檢查的症狀或情況包括:

- 長期或反覆性的上腹痛、胃灼熱感

- 吞嚥困難或疼痛

- 不明原因的噁心、嘔吐或消化不良

- 食慾不振或體重不明原因減輕

- 黑便、血便或貧血(懷疑上消化道出血)

- 長期使用非類固醇消炎藥(NSAIDs),需評估胃黏膜狀況

- 家族有胃癌病史,進行篩檢或追蹤

- 已確診的消化道疾病(如潰瘍、瘜肉)需要追蹤治療效果或癌變風險

透過胃鏡,醫師能夠及早發現病灶,例如早期胃癌,這對於提高治療成功率和改善預後至關重要。許多在早期沒有明顯症狀的消化道疾病,往往只有透過胃鏡才能被有效偵測。

胃鏡檢查的準備與流程簡述

作為一種內視鏡檢查,胃鏡需要特定的準備以確保檢查的成功和安全性:

- 檢查前禁食:這是最重要的準備環節。通常會要求患者在檢查前8小時以上禁食、禁水。目的是清空胃部,避免食物殘渣影響視野,同時降低檢查過程中嘔吐或嗆咳的風險。這也是所有消化道內視鏡檢查的共同要求。

- 告知病史與用藥:詳細告知醫師是否有慢性疾病、過敏史、正在服用的藥物(尤其是抗凝血劑),以便醫師評估風險和調整用藥。

- 麻醉評估:醫師會評估患者是否適合接受局部麻醉或靜脈鎮靜(舒眠麻醉),並詳細解釋可能風險。

- 檢查流程:報到後,通常會施打靜脈輸液(若選擇舒眠麻醉),並給予咽喉局部麻醉噴劑。患者側躺後,醫師會將內視鏡緩慢置入。整個過程約5-15分鐘。

- 檢查後注意事項:檢查後若有施打鎮靜劑,需休息一段時間待藥效退去;喉嚨可能會有輕微不適感。當天不宜駕車或操作危險機械。

其他常見的消化道內視鏡檢查

除了胃鏡之外,還有多種用於消化道的內視鏡檢查,它們都屬於「內視鏡」這個大範疇:

大腸鏡(Colonoscopy)

用於檢查大腸和部分小腸末端。與胃鏡不同,大腸鏡是從肛門置入,主要用於篩檢大腸癌、診斷腸道息肉、潰瘍性結腸炎、克隆氏症等。同樣需要徹底的腸道準備(服用瀉藥)。

小腸鏡(Enteroscopy)

當懷疑小腸有病變(如不明原因出血、腹痛、腹瀉等)而胃鏡和大腸鏡無法觸及時,醫師可能會建議小腸鏡。有單氣囊或雙氣囊小腸鏡,可從口或肛門置入,更深入地檢查小腸。膠囊內視鏡也是檢查小腸的一種無創方式。

逆行性膽胰管內視鏡(ERCP)

這是一種更為複雜的內視鏡技術,結合了內視鏡和X光造影。它透過內視鏡進入十二指腸,找到膽管和胰管的開口,然後注入顯影劑並拍攝X光片,以診斷和治療膽道或胰管的疾病,如結石、狹窄或腫瘤。ERCP不僅限於診斷,還能執行取石、置放支架等治療性操作。

這些不同的消化道內視鏡檢查,都展現了內視鏡技術在精準診斷和微創治療方面的強大能力,共同構成了現代消化醫學的重要支柱。

結論

總而言之,胃鏡是內視鏡家族中的一員,專注於上消化道的檢查。內視鏡是一個包含廣泛的技術類別,而胃鏡則是其下的一個特定應用。理解這兩者之間的關係,有助於民眾更清晰地認識各種醫療檢查的性質與目的。

如果您或您的親友有任何消化道不適症狀,請務必諮詢專業醫師,評估是否需要進行胃鏡或其他內視鏡檢查,以期早期發現問題並獲得適當的治療。

常見問題(FAQ)

Q1:為何胃鏡檢查前需要禁食?

A:胃鏡檢查前禁食的目的是確保胃部清空,避免食物殘渣遮擋視線,影響醫師對胃黏膜的觀察。更重要的是,這能大大降低在檢查過程中因噁心嘔吐而導致食物或胃液嗆入氣管,引發吸入性肺炎等併發症的風險。這是所有消化道內視鏡檢查(包括胃鏡和大腸鏡)的共同且關鍵的準備步驟。

Q2:胃鏡檢查會很痛嗎?我會很不舒服嗎?

A:胃鏡檢查通常會引起一定程度的不適感,如喉嚨異物感、噁心或想吐的感覺,但一般而言並不會感到劇烈疼痛。為了減輕患者的不適,醫師通常會給予咽喉局部麻醉噴劑。此外,許多醫療院所也提供靜脈鎮靜(俗稱「舒眠麻醉」)的選項,讓患者在淺層睡眠的狀態下完成檢查,醒來後幾乎沒有記憶或不適感。檢查時若能配合醫師指示放鬆深呼吸,也能有效降低不適。

Q3:胃鏡檢查除了診斷,還能做什麼?

A:胃鏡不僅僅是診斷工具,它同時具備治療功能。例如,醫師可以在胃鏡下直接進行組織切片(活檢)以進行病理分析;對於消化道出血,可以在胃鏡下進行止血治療;也可以取出誤吞的異物;對於較小的息肉,也可以在胃鏡下直接切除。這些介入性操作都使得胃鏡成為一種多功能的內視鏡檢查。

Q4:胃鏡和胃部超音波有什麼不同?哪一個比較好?

A:胃鏡和胃部超音波是兩種完全不同的檢查方式,各有其優勢,通常無法互相取代。

胃鏡:透過光學鏡頭直接觀察食道、胃、十二指腸的黏膜表面,能清晰看到潰瘍、發炎、瘜肉、腫瘤等細微病變,並可同步進行活檢或治療。

胃部超音波:是利用聲波探測胃壁和周圍器官的結構,主要評估胃壁的厚度、是否有腫瘤或囊腫,以及肝膽胰脾等周邊器官的情況。它無法直接觀察胃黏膜表面的細節,也無法進行活檢。

因此,若懷疑有黏膜病變或需要確診病理,胃鏡是首選;若只是初步篩查或評估器官整體結構,超音波則較為便利。

Q5:多久需要做一次胃鏡檢查?

A:胃鏡檢查的頻率取決於個人情況和風險因素。對於沒有特殊症狀或病史的一般人,通常不建議常規進行。但如果出現持續性消化道不適症狀、有胃潰瘍或胃癌家族史、或被診斷為癌前病變(如萎縮性胃炎、腸上皮化生),醫師會根據您的具體狀況建議定期追蹤檢查,頻率從每半年到數年不等。請務必遵循您的主治醫師的專業建議。