耳朵悶悶的看哪一科:耳鼻喉科專業解析與多面向處理策略

Table of Contents

耳朵悶悶的看哪一科:耳鼻喉科專業解析與多面向處理策略

耳朵悶悶的,這種感覺相信許多人都曾經歷過。它可能像耳朵裡塞了東西,聽力變得模糊,甚至伴隨耳鳴、疼痛或頭暈等不適。當這種惱人的症狀出現時,許多人心中的第一個疑問通常是:「耳朵悶悶的看哪一科?」答案很明確,且聽我們為您詳細說明。

耳朵悶悶的,首選耳鼻喉科

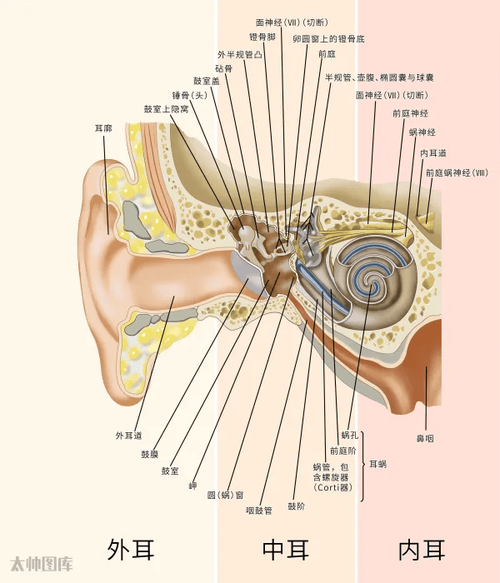

當您的耳朵出現悶塞感時,最直接且專業的就醫科別便是耳鼻喉科(Otorhinolaryngology, ENT)。耳鼻喉科醫師專精於耳部、鼻部、喉部以及頭頸部相關疾病的診斷與治療。耳朵悶悶的症狀,無論是源自外耳道、中耳、內耳的問題,或是因鼻腔、咽喉病變間接引起,耳鼻喉科醫師都能提供最精準的判斷與適切的處理。

「耳朵、鼻子、喉嚨是相互關聯的器官,許多耳朵的症狀其實與鼻子或喉嚨的問題有關。耳鼻喉科醫師能全面評估,找出根本原因。」

雖然偶爾的耳朵悶塞感可能與氣壓變化(如搭飛機、潛水、爬山)有關,但若悶塞感持續不退,或伴隨其他症狀,絕不能輕忽。早期診斷與治療,對於避免聽力受損或其他併發症至關重要。

耳朵悶悶的常見原因有哪些?

耳朵悶悶的感覺,背後可能隱藏著多種原因。了解這些潛在原因,能幫助您更好地描述症狀給醫師,加速診斷過程。以下列舉幾種常見的致病因素:

外耳道問題

- 耳垢栓塞:這是最常見的耳朵悶塞原因之一。耳垢是耳道內的正常分泌物,具有保護作用。但當耳垢過多、過硬或被不當清潔(如用棉花棒深入耳道)推擠,形成栓塞時,就會阻礙聲音傳導,導致耳朵悶悶的、聽力下降,甚至引起耳鳴或搔癢。

- 外耳道發炎(游泳耳):外耳道受到細菌或黴菌感染,常發生在游泳後或耳道受損時。耳道會紅腫、疼痛,甚至有分泌物,進而造成悶塞感和聽力下降。

- 異物入耳:特別常見於兒童,小物件(如珠子、玩具零件)或昆蟲不慎進入耳道,引起不適、疼痛和悶塞感。

中耳腔問題

中耳是耳膜後方的一個充滿空氣的腔室,裡面有三塊聽小骨。中耳的問題常常是造成耳朵悶塞感的元兇。

- 耳咽管功能障礙:耳咽管連接中耳與鼻咽部,負責平衡中耳腔壓力。當耳咽管因感冒、過敏、鼻竇炎、鼻咽部腫脹或嬰幼兒構造未發育完全等原因,導致功能失調,無法正常開啟或關閉時,中耳腔壓力會失衡,引起耳朵悶塞、耳鳴、聽力下降,甚至耳痛。搭飛機、潛水時的耳朵不適也與此有關。

- 急性中耳炎:通常是上呼吸道感染(感冒)的併發症。細菌或病毒從耳咽管進入中耳,引起發炎、積膿。症狀包括耳痛、發燒、悶塞感、聽力下降。兒童是高風險族群。

- 積液性中耳炎(漿液性中耳炎):中耳腔因耳咽管功能障礙而積聚非感染性液體,常見於急性中耳炎後,或長期耳咽管失調。這種情況下耳朵會有明顯的悶塞感、聽力減退,但通常沒有明顯疼痛。

- 中耳膽脂瘤:一種不正常的上皮細胞生長於中耳腔內,會侵蝕周圍骨質。早期症狀可能只有耳朵悶悶的、有異味分泌物,但若不處理,可能造成聽力嚴重受損、眩暈、顏面神經麻痺,甚至顱內併發症。

- 耳硬化症:聽小骨周圍骨質異常增生,導致聽小骨活動度下降,影響聲音傳導。通常引起進行性聽力下降和耳朵悶塞感。

內耳及神經問題

內耳是聽覺和平衡的感受器,若內耳出現問題,耳朵悶塞感可能伴隨更嚴重的症狀。

- 梅尼爾氏症:一種內耳疾病,特徵為反覆發作性的眩暈(天旋地轉)、波動性聽力下降、耳鳴和患耳悶塞感。症狀發作時通常會持續數小時。

- 突發性耳聾:指聽力在短時間內(數小時至3天內)突然顯著下降,常伴隨耳鳴和耳朵悶塞感。這是一種需要緊急處理的狀況,黃金治療期為2週內。

- 聽神經瘤(聽神經鞘瘤):一種良性腫瘤,生長在聽神經上,初期可能只會引起單側耳鳴、聽力漸進式下降及耳朵悶塞感,後期可能影響平衡及顏面神經。

其他相關疾病

- 鼻部或喉部疾病:如嚴重的過敏性鼻炎、鼻竇炎、鼻咽癌等,這些疾病可能導致耳咽管開口阻塞或功能受損,進而影響中耳壓力,引起耳朵悶塞。

- 顳顎關節症候群(TMJ Disorder):顳顎關節位於耳朵前方,咀嚼肌群與神經分佈在此區。當關節功能異常或肌肉緊張時,疼痛可能放射至耳朵,產生悶塞感、耳鳴或耳痛。

- 壓力與焦慮:長期處於高壓或焦慮狀態,可能引起肌肉緊繃,影響耳咽管功能,或加重耳鳴的感知,進而產生悶塞感。

- 藥物副作用:某些藥物(如高劑量阿斯匹靈、某些利尿劑、化療藥物)可能引起耳毒性,造成耳鳴、聽力下降或耳朵悶塞。

何時該立即就醫?耳朵悶悶的同時,這些症狀是警訊!

雖然輕微的耳朵悶塞感可能只是暫時的,但若出現以下情況,請務必立即就醫,尋求專業協助:

- 突然發生且單側耳朵悶塞伴聽力急遽下降:這可能是突發性耳聾的徵兆,黃金治療期短暫。

- 耳朵悶塞伴隨嚴重疼痛、發燒或耳朵流膿:可能為急性感染,如急性中耳炎或外耳道炎。

- 耳朵悶塞感持續多天不退,且影響日常生活:即使沒有劇烈疼痛,持續的悶塞感也應就醫釐清原因。

- 伴隨眩暈(天旋地轉)、噁心、嘔吐:可能是梅尼爾氏症或其他內耳平衡系統問題。

- 耳朵悶塞伴隨臉部麻痺或歪斜:這可能是顏面神經受損的跡象,需要緊急評估。

- 耳朵外傷後出現悶塞感:如跌倒撞擊頭部或耳部、耳膜穿孔等。

- 兒童耳朵悶悶的伴隨哭鬧、拒食或用手拉扯耳朵:兒童可能無法清楚表達,這些行為可能是耳朵不適的信號。

就醫時,醫師會如何檢查耳朵悶悶的問題?

當您前往耳鼻喉科就診時,醫師會透過一系列檢查來評估您的耳朵狀況,找出悶塞感的原因:

- 詳細病史詢問:醫師會詢問您的症狀持續多久、是否伴隨其他不適(如疼痛、發燒、耳鳴、眩暈、聽力變化)、是否有感冒或過敏史、近期是否有搭飛機或潛水等活動、是否有服用特殊藥物等。請務必詳細告知,這對診斷非常有幫助。

- 耳鏡檢查(Otoscopy):醫師會使用耳鏡觀察您的外耳道和耳膜,檢查是否有耳垢栓塞、發炎、異物、耳膜紅腫、穿孔或積液等情況。

- 鼻腔及咽喉檢查:由於耳鼻喉三者相通,醫師可能會檢查您的鼻腔和喉嚨,看是否有發炎、腫脹、鼻涕倒流或其他異常,這些都可能影響耳咽管功能。

-

聽力學檢查:

- 純音聽力檢查(Pure Tone Audiometry):評估不同頻率聲音的聽力閾值,判斷聽力下降的程度和類型(傳導性、感音神經性或混合性)。

- 鼓室圖檢查(Tympanometry):評估中耳腔的壓力、耳膜的彈性以及聽小骨鏈的傳導功能,對於診斷耳咽管功能障礙、積液性中耳炎等中耳問題非常關鍵。

- 耳聲傳射檢查(Otoacoustic Emissions, OAE):常用於新生兒聽力篩檢,也能幫助判斷耳蝸(內耳)功能。

- 平衡功能檢查:若伴隨眩暈,醫師可能會進行眼震電圖、重心動搖儀等檢查,評估內耳平衡系統的功能。

- 影像學檢查:在特殊情況下,如懷疑有腫瘤、中耳膽脂瘤或內耳結構異常,醫師可能會安排電腦斷層(CT)或磁振造影(MRI)檢查。

耳朵悶悶的常見治療方式

治療方法將根據導致耳朵悶塞的根本原因而定:

- 清除耳垢或異物:若為耳垢栓塞,醫師會使用特殊器械、吸管或溫水沖洗來清除耳垢。切勿自行使用棉花棒或尖銳物掏挖,以免將耳垢推得更深或損傷耳膜。

-

藥物治療:

- 抗生素:用於治療細菌感染引起的外耳道炎或急性中耳炎。可能口服或局部耳滴劑。

- 類固醇:用於減輕發炎反應,如突發性耳聾、某些外耳道發炎。

- 抗組織胺/鼻黏膜消腫劑:若耳朵悶塞與過敏性鼻炎、感冒引起的鼻咽部腫脹有關,這些藥物有助於改善耳咽管功能。

- 利尿劑/止暈藥:用於梅尼爾氏症等內耳水腫或眩暈相關疾病。

- 耳咽管復健運動:針對耳咽管功能障礙,醫師會建議進行鼓氣或法蘭佐瓦氏操作(Valsalva maneuver),即捏住鼻子、閉上嘴巴,輕輕用力向外呼氣,以平衡中耳壓力。

- 中耳通氣管置入:對於反覆發作的急性中耳炎或長期積液性中耳炎,特別是兒童,可能需要手術在耳膜上置入一根小管子,以維持中耳通氣和引流。

- 手術治療:針對中耳膽脂瘤、耳硬化症、腫瘤或其他結構性問題,可能需要透過手術矯正。

- 生活習慣調整:避免刺激物、控制過敏原、保持規律作息、減輕壓力等,對耳部健康也有幫助。

日常居家照護與預防耳朵悶悶的

雖然許多耳朵悶塞的原因需要專業醫療介入,但日常生活中,我們可以透過一些習慣來保護耳朵健康,減少發生悶塞感的機會:

- 避免不當清潔:切勿使用棉花棒、髮夾等物深入耳道清潔耳垢,這會將耳垢推入更深處,甚至可能傷害耳膜。耳垢通常會自行排出,若有過多耳垢問題,請尋求耳鼻喉科醫師協助。

- 保持耳部乾燥:游泳或洗澡後,可輕輕擦拭外耳道口,或使用吹風機(低溫、保持距離)吹乾,避免水分滯留引起感染。

- 控制過敏性鼻炎:若有過敏體質,積極控制鼻部過敏症狀,能減少耳咽管受影響的機會。

- 搭機或高山旅遊時的應對:在飛機起降或爬山時,可咀嚼口香糖、吞嚥口水、打呵欠或進行法蘭佐瓦氏操作,幫助平衡中耳壓力。嬰幼兒可在起降時餵奶或安撫奶嘴。

- 戒菸:吸菸會刺激鼻咽部黏膜,可能影響耳咽管功能。

- 避免長時間配戴耳機音量過大:保護聽力,減少聽力損傷引起的悶塞感或耳鳴。

- 適度放鬆,減輕壓力:壓力過大可能影響生理功能,導致多種身體不適,包括耳朵悶塞感。

常見問題(FAQ)

Q1:為何耳朵會突然悶悶的,有時又會自己好?

耳朵突然悶悶的但又自行緩解,最常見的原因是「耳咽管功能暫時失調」。例如感冒初期、輕微鼻塞、環境氣壓變化(搭電梯、飛機、山區行駛)或過敏反應,都可能導致耳咽管暫時無法平衡中耳壓力,引起悶塞感。當這些誘發因素消失後,耳咽管功能恢復,悶塞感也就會自行消退。

Q2:耳朵悶悶的同時感到頭暈,需要擔心嗎?

是的,如果耳朵悶悶的同時伴隨頭暈,尤其是天旋地轉的眩暈感,這是一個需要警惕的訊號。這可能代表內耳的平衡系統出現問題,例如梅尼爾氏症、突發性耳聾或前庭神經炎等。建議立即尋求耳鼻喉科醫師的專業評估與診斷。

Q3:耳朵悶悶的可以自己挖耳垢嗎?

不建議自行使用棉花棒、耳扒或其他尖銳物挖耳垢。這不僅容易將耳垢推入更深處,形成栓塞,還可能刮傷耳道皮膚,引起感染或損傷耳膜,導致更嚴重的問題。若耳垢過多造成不適,應由耳鼻喉科醫師使用專業器械進行清除。

Q4:除了耳鼻喉科,還有哪些科別可能處理耳朵悶悶的問題?

雖然耳鼻喉科是處理耳朵悶悶問題的首選,但在極少數情況下,若耳鼻喉科醫師排除耳部、鼻部、喉部相關病變,且症狀伴隨其他非耳鼻喉科的症狀,可能會轉診至:

- 神經內科:若懷疑是聽神經瘤或其他神經系統問題導致。

- 牙科/口腔外科:若診斷為顳顎關節症候群引起。

- 內科:若與全身性疾病(如糖尿病、甲狀腺功能異常等)引起的耳部併發症有關。

但請記住,初步評估與轉診的判斷應由耳鼻喉科醫師進行。

Q5:耳朵悶悶的會影響聽力嗎?

會的。耳朵悶悶的通常表示聲音傳導或內耳感知出現了障礙,因此很常會伴隨聽力下降的感覺,例如聲音變小、模糊、或感覺像是隔著一層膜在聽。這種聽力下降可能是暫時的(如耳垢栓塞、耳咽管功能障礙)或持續的(如中耳積液、突發性耳聾)。因此,若耳朵悶悶的並伴隨聽力變化,應特別留意並及早就醫。

結論

耳朵悶悶的症狀雖然常見,但其背後的原因複雜多樣,從輕微的耳垢栓塞到需要緊急處理的突發性耳聾,都可能表現為耳朵悶塞感。因此,當您遇到這種情況,最明智的選擇就是尋求耳鼻喉科醫師的專業協助。透過詳細的問診、精密的檢查,醫師才能找出問題的根源,並提供最適合您的治療方案。切勿自行診斷或延誤就醫,以免錯過黃金治療期,造成不可逆的損傷。守護聽力健康,從了解您的耳朵、及時就醫開始!