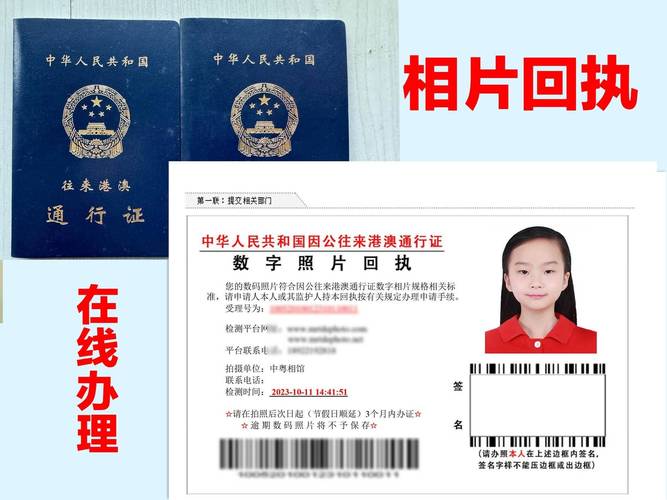

相片檢測合格回執:數位時代的影像審核與保障指南

你是不是也有過這樣的經驗:費盡千辛萬苦,終於填好了各種線上申請表單,滿懷期待地要上傳自己的證件照,結果卻跳出一個「照片不符規定,請重新上傳」的紅色警示?更讓人抓狂的是,有時候你明明覺得照片拍得很「正常」,卻不知道問題到底出在哪裡。這時候,如果有一個「相片檢測合格回執」的機制,能夠清楚告訴你你的照片是否符合要求,那該有多好!這不只是一張小小的收據或通知,它其實是數位時代裡,確保你的身份資訊能被順利驗證、保障你申請流程順暢的關鍵!

Table of Contents

「相片檢測合格回執」到底是什麼?為什麼它如此重要?

簡單來說,「相片檢測合格回執」就像是一張由官方機構或線上申辦平台發給你的「合格證明」,它清楚地告訴你:你剛剛提交的數位證件照,已經通過了他們的所有嚴格審核標準。這包括了照片的尺寸、像素、檔案格式、背景顏色、光線、臉部表情、頭部位置,甚至是眼睛是否清晰可見等等細節。

為什麼它這麼重要呢?我個人認為,這張回執不只是一個形式上的通知,它背後代表的是多重意義:

- 效率的保證: 在過去,提交文件後往往要等上好一陣子才知道照片是否合格。有了這張回執,你幾乎可以立刻知道結果,大大縮短了等待和反覆修改的時間,讓整個申辦流程變得更有效率。

- 減少錯誤與退件: 回執的存在,意味著你的照片已經經過初步篩選,符合了最基本的規範。這能大幅降低因照片不符規定而被退件的機率,避免你來回奔波或重複操作。

- 身份驗證的基石: 在數位化的時代,你的證件照是線上身份驗證的關鍵環節。一張符合規定的照片,才能確保系統能準確辨識你的臉部特徵,避免後續在證件製作或使用時出現問題。沒有合格的照片,就如同沒有鑰匙,很多門根本進不去。

- 安全性的提升: 嚴格的相片檢測標準,也能有效防範偽造、冒用等身份詐欺行為。透過技術檢測,能確保照片的真實性和唯一性,為資訊安全多加一層保障。

我發現許多朋友在面對這類數位化審核時,常因為不熟悉規範而感到焦慮。但其實,這張「合格回執」正是為了讓流程更透明、更可預期而存在的。它是在告訴你:「沒錯,你的照片符合我們的要求,你可以放心了!」

為何你的照片總是卡關?理解常見的檢測失敗原因

儘管我們都希望能拿到那張令人安心的「合格回執」,但現實往往是殘酷的,許多人常在照片檢測這關卡關。根據我的觀察和經驗,這通常不是因為你長得不對,而是因為照片本身存在一些「技術性」或「規範性」的問題。以下是幾個最常見的「拒絕理由」,如果你能避開它們,拿到回執的機率就高多了:

1. 技術規格不符,小細節卻是大問題!

- 解析度不足或過高: 很多線上系統都會對照片的像素(如:寬度需介於240至480像素之間,高度需介於320至640像素之間)或DPI(每英吋點數)有明確要求。太模糊或檔案太大都不行。

- 檔案大小超限: 為了資料傳輸和儲存的效率,照片檔案通常有大小限制(例如:不可超過500KB)。高畫質照片若未壓縮,很容易超標。

- 檔案格式錯誤: 大多數系統只接受JPEG(.jpg或.jpeg)格式。如果你用的是PNG、HEIC(iPhone預設)或其他格式,就可能直接被擋下來。

2. 拍攝品質不佳,影響辨識度!

- 光線不足或過曝: 太暗導致臉部細節不清楚,太亮則可能讓臉部反光嚴重或一片死白。

- 臉部有陰影或紅眼: 特別是來自眼鏡的反光、或頭頂的陰影,都可能干擾系統辨識。

- 照片模糊不清: 無論是手震、對焦不準,或是相機鏡頭髒污,都會讓照片失去清晰度。

- 背景問題: 背景非單一淺色(如純白、米白、淺藍),有雜物、圖案,甚至背景上出現陰影。

3. 臉部特徵與姿勢未達標準,這是生物識別的關鍵!

- 臉部未居中或比例不對: 照片中臉部需佔一定比例,頭頂到下巴的長度、眼睛到照片上緣的距離都有規範。

- 表情不自然或露齒: 大多數證件照要求表情自然、閉唇不露齒,雙眼正視鏡頭。

- 頭部傾斜或側身: 必須正面對準鏡頭,頭部不可歪斜。

- 遮擋: 頭髮遮住眉毛或眼睛,佩戴過大的飾品、帽子,或是眼鏡鏡框太粗、反光嚴重,都可能被視為不合格。

我曾看過許多人抱怨,明明是請專業照相館拍的,結果還是被退。仔細一看,通常是攝影師在後期處理時,為了美觀而做了過度修圖,或者沒有嚴格按照數位規範來裁切和壓縮檔案。所以,即便有了專業的設備,對這些細節的掌握仍是關鍵。

搞懂檢測標準:讓你的照片一次到位

既然了解了常見的失敗原因,那麼我們要如何確保自己的照片能一次過關,順利拿到相片檢測合格回執呢?關鍵就在於深入理解那些看似繁瑣的檢測標準。這些標準其實是基於生物識別技術和國際通用規範制定的,旨在確保你的證件照能被機器和人工正確識別。

1. 生物識別核心要求:你的臉部是重點!

- 頭部大小與佔比: 大部分規範會要求臉部(從下巴到頭頂)需佔照片總高度的約70%到80%。這確保了臉部特徵的清晰度。

- 眼睛位置: 眼睛距離照片頂部的距離通常也有要求,這有助於系統定位你的眼睛。

- 臉部居中: 臉部必須在照片的正中央,不能偏左或偏右。

2. 照明、背景與表情:創造一個「乾淨」的辨識環境

- 均勻照明: 這是最重要的一點。避免臉上出現陰影、高光或反光。最好使用柔和、均勻的光源,如自然光,且光線需從前方均勻打在臉上。

- 背景要求: 絕大多數證件照要求使用「純白色」或「淺色」的單一背景。背景上不能有任何圖案、陰影或雜物。這是為了讓系統能精確地將你的臉部從背景中分離出來。

- 表情與姿態: 必須保持自然、放鬆的表情,閉唇不露齒,雙眼睜開且清晰可見,並正視鏡頭。頭部不可傾斜,雙肩應保持平坦。

3. 眼鏡、飾品與衣著:避免任何干擾因素

- 眼鏡: 強烈建議摘下眼鏡拍攝,因為鏡片反光或鏡框遮擋眼睛是常見的退件原因。如果非戴不可,務必確保鏡片無反光、鏡框不遮擋眼睛,且眼睛邊緣清晰可見。

- 帽子與頭飾: 除宗教因素外,不可佩戴帽子或任何頭飾,確保臉部完整露出。

- 飾品: 避免佩戴過大、會反光的耳環、項鍊等飾品。

- 衣著: 穿著與背景顏色有明顯對比的服裝,避免穿著白色或淺色上衣,以免與白色背景融為一體。

4. 檔案格式與尺寸:讓數位系統好處理!

- 檔案格式: 最常見且推薦的是JPEG(.jpg)。

- 解析度與像素: 一般會要求至少300 DPI的解析度。像素數值則因各機構而異,例如可能要求480×640像素或更高。

- 檔案大小: 通常建議在100KB至500KB之間,檔案過大或過小都不利於系統處理。

為了方便大家記憶和對照,我特別整理了一份常見的證件照標準對照表,希望能幫助你更好地理解:

| 項目 | 標準說明(一般性規範) |

|---|---|

| 照片尺寸 | 常用「兩吋大頭照」規格(約3.5 x 4.5公分),但數位照片會以像素數值指定。 |

| 臉部佔比 | 臉部(從頭頂到下巴)需佔照片高度的約70%至80%(約3.2公分至3.6公分)。 |

| 背景 | 純白色或淺色單一背景,無任何圖案、花紋、陰影或雜物。 |

| 光線 | 均勻、無陰影、無反光。避免過亮或過暗。 |

| 表情 | 自然表情,閉唇不露齒,雙眼睜開且清晰可見,正視鏡頭。 |

| 視線與頭部 | 正視鏡頭,頭部不可傾斜或轉動,雙肩放平。 |

| 眼鏡 | 建議取下。若必戴,鏡框不可遮擋眼睛任何部分,鏡片無反光,無變色。 |

| 帽子/頭飾 | 除宗教因素外,不可配戴。若因宗教因素佩戴,需確保臉部五官完整露出。 |

| 衣著 | 避免與背景顏色過於接近,建議穿著深色有領上衣。 |

| 解析度 | 通常要求至少300 DPI。 |

| 檔案格式 | JPEG(.jpg或.jpeg)為主。 |

| 檔案大小 | 通常要求介於100KB至500KB之間。 |

| 時效性 | 通常要求為最近六個月內所攝。 |

請務必注意,這是一般性的規範,各個機關或申請平台可能會有些微差異,所以最終還是要以「欲申請單位」的最新規定為準。我個人的建議是,在拍攝前,先到相關官方網站上查閱最詳細的說明,這能讓你少走很多彎路。

數位檢測流程大揭密:AI與人工審核如何協同作用

你或許會好奇,當你按下「上傳」鍵後,這張照片究竟是怎麼被判斷為「合格」或「不合格」的呢?這背後其實有一套相當精密的數位檢測流程。我的經驗是,目前大多數的線上系統都會採取「AI預檢」與「人工複核」相結合的方式,這樣既能確保效率,又能兼顧準確性。

1. 第一關:AI(人工智慧)預檢 – 快、狠、準的初步篩選

這就像是照片檢測的「守門員」。當你上傳照片後,強大的AI演算法會立刻啟動,對你的照片進行毫秒級的分析。它們會自動檢查以下這些「硬指標」:

- 尺寸與像素核對: AI會判斷照片的寬高比例、總像素數是否符合要求。

- 檔案格式與大小檢查: 它會確認檔案是否為JPEG,以及檔案大小是否在規定範圍內。

- 臉部偵測與定位: 這是最核心的部分。AI會快速偵測照片中是否有臉、臉部是否居中、是否面向鏡頭、以及臉部的佔比是否正確。

- 背景分析: AI能辨識背景是否為純色、是否有雜物、是否出現陰影。

- 光線與模糊度評估: 演算法會分析照片的亮度、對比度,判斷是否有過曝、過暗或模糊不清的問題。

- 表情與遮擋判斷: 甚至連你是否露齒、是否戴著帽子、眼鏡是否有反光、頭髮是否遮住眼睛等,AI都能初步識別。

這一關的優勢在於速度極快,能同時處理大量的照片,將明顯不合格的照片快速篩選掉,為後續的人工審核節省大量時間和人力。

2. 第二關:人工複核 – 精準判斷的「最終審判」

AI雖然強大,但它畢竟是機器,對於一些細微的、複雜的、或是「模稜兩可」的情況,仍然需要人類的智慧來判斷。因此,通常在AI預檢通過後,或是AI無法判斷需要人工介入的「邊緣案例」,就會進入人工複核階段。

專業的審核人員會仔細檢視照片的每一個細節,他們會基於更細緻的規範和豐富的經驗,判斷一些AI難以捕捉的問題,例如:

- 表情的自然度: AI很難判斷「微笑」和「假笑」的區別,但人類可以。

- 與本人相符程度: 照片是否為本人近照,有無過度修圖導致失真。

- 特殊情況判斷: 例如宗教因素的頭飾,或是臉部有特殊疤痕等,都需要人工來確認。

- 惡意規避: 有些企圖鑽漏洞的行為,例如故意模糊特定區域,也只有人工能識破。

只有當照片順利通過了AI的快速檢視,並且在必要時也通過了人工的最終確認,這個系統才會發給你那張讓你安心的「相片檢測合格回執」。這兩種機制相互協作,確保了整個檢測過程的效率與準確性,我覺得這是一個非常聰明且務實的設計。

獲得「合格回執」的實戰攻略:一步一腳印,不再手忙腳亂!

讀到這裡,你是不是已經對「相片檢測合格回執」的來龍去脈有了更清楚的認識了呢?接下來,我會分享一套我個人建議的「實戰攻略」,讓你能夠按部就班地操作,大幅提升照片檢測的成功率,從此告別反覆重拍的窘境!

步驟一:詳讀官方規範,知己知彼百戰百勝!

- 找出正確的參考資料: 無論你是要辦護照、駕照,還是申請學校、工作簽證,第一步絕對是到該機構的官方網站上,找到「證件照規範」或「數位照片要求」的專區。

- 仔細閱讀每一條細節: 不要跳過任何文字!尺寸、像素、檔案大小、檔案格式、背景顏色、光線要求、表情、眼鏡、頭髮等,這些都是重點。你會發現,不同的應用場景,可能會有細微的差異。

- 列出重點清單: 最好將這些要求條列出來,甚至可以列印出來,作為你拍攝和後續處理的檢查表。

步驟二:選擇合適的拍攝地點與設備,工欲善其事!

- 光線是王道: 盡量選擇在有均勻自然光線的地方拍攝,例如靠近窗戶但不直射陽光的地方。避免在頭頂有燈光的地方,那容易產生陰影。

- 背景要純淨: 找一面平整、單一淺色的牆壁作為背景。純白色是最佳選擇。如果家中沒有,可以用一塊白色或淺色的布作為臨時背景,確保沒有皺褶和反光。

- 設備選擇: 現在的手機相機畫質都很不錯,足以應付大部分需求。但請確保手機鏡頭乾淨,並使用後置主鏡頭而非前置鏡頭,因為後置鏡頭通常畫質更好。如果可以,使用腳架或請人幫忙拍攝,避免手震。

步驟三:遵循拍攝要點,打造完美底片!

- 調整你的位置: 站在距離背景約1.5到2公尺的地方,這樣可以避免你的陰影投射到背景上。

- 保持正確姿勢: 正面對準鏡頭,頭部保持水平,不要歪斜。雙肩放平。

- 做出規範表情: 保持自然、放鬆的表情,閉唇不露齒,雙眼睜開且清晰可見,並直視鏡頭。

- 處理眼鏡與頭髮: 如果你戴眼鏡,請評估是否可能反光或遮擋眼睛,建議取下拍攝。長髮的朋友請將頭髮撥至耳後,確保臉部邊緣清晰。

- 多拍幾張: 不怕一萬,只怕萬一。多拍幾張不同角度或表情略有差異的照片,總能挑出最滿意、最符合要求的一張。

步驟四:善用線上檢測工具與調整,數位修整很關鍵!

- 官方提供的工具: 許多政府單位或線上申辦平台,都會提供免費的「照片檢測工具」或「照片編輯器」。這絕對是你最好的幫手,因為它們的標準最接近最終的審核系統。例如,內政部移民署的護照申請服務網就有提供相片比對工具。

- 裁剪與壓縮: 依照工具的指示,精確裁剪照片到指定尺寸和比例。如果檔案太大,使用工具內建的壓縮功能,或使用線上的圖片壓縮工具,確保檔案大小符合要求,但不要過度壓縮導致畫質受損。

- 檢查檔案格式: 確認最終儲存的檔案是JPEG格式。

步驟五:重複檢測,直到拿到「合格回執」!

不要害怕失敗,就像我前面說的,很多時候只是小細節沒注意到。如果第一次檢測不合格,請仔細閱讀系統提示的「不合格原因」。

- 分析原因: 是光線問題?背景問題?還是臉部比例不對?針對提示進行修改。

- 重新拍攝或調整: 如果是拍攝問題,就重新拍一張。如果是尺寸或格式問題,就使用工具重新調整。

- 再次上傳檢測: 每次修改後都重新上傳檢測,直到系統明確提示「合格」,並生成那張寶貴的「相片檢測合格回執」或回執碼。

步驟六:妥善保存回執,以備不時之需!

一旦你收到「相片檢測合格回執」,請務必將其截圖、下載或以其他方式妥善保存。這張回執碼或證明文件,在你後續的申請流程中,可能需要用到,例如填寫在申請表上,或是作為查詢進度的憑證。它就像是一張通行證,證明你的照片已經通過了這道關卡,為你後續的流程鋪平道路。

我的專業見解:預防勝於治療,重視源頭品質

作為一個長期關注數位化流程和身份驗證議題的人,我個人始終認為,在照片檢測這件事情上,真的是「預防勝於治療」。很多時候,我們為了省一點點錢,或是圖一點點方便,選擇了不夠嚴謹的方式來處理證件照,結果反而耗費了更多時間和精力在後續的修改和重傳上。這完全是本末倒置啊!

我的建議是,如果你預期會有重要的證件需要辦理,而且會涉及線上提交照片,那麼:

- 不要吝嗇尋求專業協助: 如果你對自己的攝影技巧或電腦操作不夠自信,花一點點錢到專業的照相館拍攝證件照,絕對是物超所值。他們通常都非常清楚各種證件照的最新規範,並且會使用專業設備來確保照片品質。在拍攝時,你可以特別提醒他們:「我要能夠通過線上檢測的那種標準喔!」甚至可以詢問他們是否提供「數位檔」以及能否提供「合格回執」的保證。

- 從源頭確保照片品質: 無論是自己拍還是請人拍,都務必從拍攝的那一刻起,就嚴格按照前面提到的「檢測標準」來執行。光線要均勻,背景要乾淨,表情要自然,這些都是最基本的。別等拍完才來想怎麼修補,那樣通常事倍功半。

- 善用線上資源,但要有判斷力: 現在網路上有很多「證件照AI檢測」的App或網站,它們固然提供了一定的便利性,但我會建議你將它們視為「預檢工具」而非「最終判斷」。它們可以給你一個初步的參考,但最終的「相片檢測合格回執」還是要以官方系統給出的為準。我看到太多朋友因為相信了第三方App的「合格」,結果提交到官方平台還是被退件的案例了。

- 保持耐心與細心: 這不是什麼高深的學問,但它確實需要你投入一點點耐心和細心。特別是在面對線上系統的錯誤訊息時,不要急躁,靜下心來仔細閱讀每一個提示,很多時候答案就在那裡。

請記得,一張合格的證件照,不僅是為了通過審核,更是你數位身份的「門面」。它會伴隨你的證件多年,影響著你的每一次身份驗證。所以,好好對待它,絕對是值得的!

常見問題與專業解答

Q1:收到「相片檢測合格回執」後,是不是就萬無一失了?

恭喜你拿到回執!這表示你的照片已經通過了線上系統的初步或完整檢測,符合了大部分技術和規範要求。這當然是一個非常好的開始,為你的申請流程掃清了一大障礙。

然而,我們必須理解,「萬無一失」這個詞在任何複雜的數位流程中,都很少能百分之百適用。這張回執通常證明的是「照片在提交當下」符合了特定的數位標準。但在極少數情況下,仍有可能出現後續的問題:

- 人工複核的最終權威: 有些重要文件(如護照、簽證)的審核流程,除了數位檢測外,可能還會有更嚴格的人工最終複核。即使數位系統發出了回執,人工審核官員仍有可能根據更細緻的肉眼判斷或特殊情況,提出異議。

- 照片時效性問題: 大多數證件照都有時效要求(例如六個月內近照)。如果你的照片雖然合格,但提交時距離拍攝時間已久,且個人樣貌發生了較大變化,仍有可能在最終審核時被要求更新。

- 系統更新或政策調整: 雖然不常見,但審核系統的標準或政府政策確實有可能在未來進行微調。不過這通常不會影響已提交並通過審核的申請。

總體而言,拿到回執後,你可以大大鬆一口氣,因為你已經完成了最重要的第一步。但在整個申請完成前,仍建議保留回執憑證,並關注申請進度,以防萬一。

Q2:坊間的「快拍機」或手機App提供的「證件照檢測」可靠嗎?

現在市面上有很多自助快拍機和手機App,都標榜能拍攝或檢測出符合規定的證件照,甚至提供「合格」的判斷。它們確實提供了一定的便利性,但我在這裡要提醒大家,它們的可靠性是有區別的,並非所有都值得完全信賴。

- 快拍機: 專業的快拍機通常內建了較為精準的拍攝參數和初步檢測功能,它們能確保光線、背景和尺寸等基本要求。有些甚至會連接官方系統進行初步比對。對於一般性、要求不那麼嚴格的證件照(如一般會員卡),它們是個不錯的選擇。但對於護照、身分證等高階文件,我還是建議謹慎,因為機器在處理複雜的表情、陰影等問題上,仍可能不如人工判斷精準。

- 手機App: 手機App的便利性無庸置疑,特別是對於那些想在家自己完成拍攝和初檢的人。然而,市面上的App品質良莠不齊。有些App可能只是簡單的裁切和像素檢查,對於光線、表情、背景純淨度等更深層次的「生物識別」要求,它們的AI技術可能還不夠成熟。我建議將這些App視為「參考工具」,幫助你初步調整和預覽,但不要過於依賴它們的「合格」判斷。最終,還是要以政府官方網站或申辦平台的檢測工具和實際審核結果為準。

我的建議是,如果你要辦理非常重要的證件,而又不想去照相館,那麼最穩妥的方法是先用這些App進行初步調整,然後再到官方網站上傳,利用官方提供的檢測工具進行最終確認。這樣雙重把關,更能確保萬無一失。

Q3:如果我對檢測結果有異議,該怎麼辦?

遇到照片被退件的情況,第一時間的沮喪是難免的。但請別灰心,首先要做的是冷靜下來,並按照以下步驟處理:

- 仔細閱讀退件理由: 無論是系統提示還是人工通知,通常都會明確指出照片不合格的原因。例如:「臉部佔比過小」、「背景非純白」、「眼鏡反光」等等。這是你最重要的線索。

- 核對官方規範: 根據退件理由,回頭去核對你所申請單位的官方照片規範。看看自己的照片究竟是在哪個環節沒有達到要求。有時候,可能是你忽略了某些細節,或是對規範有誤解。

- 針對問題進行修改或重拍: 一旦找到原因,就針對性地去解決。如果是尺寸、檔案格式等技術問題,可以使用線上工具或圖片編輯軟體進行調整。如果是光線、背景、表情等拍攝問題,那就必須重新拍攝。切記,修正一個問題後,要再次檢查其他部分是否仍然符合規範。

- 聯繫申辦單位: 如果你在仔細核對並嘗試修改後,仍然不明白為何不合格,或者你認為照片明明符合要求卻被誤判,那麼請不要猶豫,直接聯繫該申辦單位的客服人員或承辦部門。提供你的申請編號和照片,禮貌地詢問具體的不合格原因,並請求進一步的指導。有時候,人工解釋會比系統提示更清楚。

我曾處理過一些案例,是因為申請人對「純白色背景」的定義有誤解,導致多次退件。所以,與官方溝通,釐清這些灰色地帶,是非常重要的。

Q4:數位照片的解析度、檔案大小與格式該如何選擇?

這些技術規格是確保照片在數位系統中能被順利處理和呈現的關鍵。選擇不當,輕則影響上傳速度,重則直接被系統拒絕,無法拿到「相片檢測合格回執」。

- 解析度(DPI/像素): 解析度越高,照片越清晰,細節越豐富。證件照通常要求至少300 DPI(每英吋點數),這保證了印刷出來的品質。在數位層面,系統會要求具體的像素尺寸,例如可能要求寬400像素、高600像素。如果解析度太低,照片會模糊不清,無法識別;太高則會導致檔案過大,增加傳輸負擔。務必遵循指定像素範圍,通常會有上限和下限。

- 檔案大小(KB/MB): 檔案大小直接影響上傳速度和系統儲存空間。一般證件照會限制在100KB到500KB之間。如果你的高畫質照片檔案太大(例如幾MB),就需要進行適度壓縮。壓縮時要注意,不要為了縮小檔案而犧牲了太多的畫質,導致照片模糊或失真。許多圖片編輯軟體或線上工具都提供「壓縮但不損害畫質」的功能,你可以善加利用。

- 檔案格式: 絕大多數的線上系統都指定使用JPEG(或 JPG)格式。這是一種廣泛使用的圖片壓縮格式,兼顧了品質和檔案大小。避免使用PNG(檔案通常較大)、HEIC(Apple裝置專用,相容性較差)或其他不常見的格式,因為它們很可能無法被系統識別。在保存照片時,請務必選擇.jpg或.jpeg作為副檔名。

總之,這些參數就像是照片的「數位身份證」,必須與系統的「戶口登記」標準完全匹配才能被接受。我的建議是,在拍攝或處理照片時,寧可稍微高品質一些,然後再透過工具精準地「壓縮」到符合標準,這樣能確保最佳的清晰度與相容性。

Q5:臉部辨識技術在照片檢測中扮演什麼角色?

臉部辨識技術在現代相片檢測合格回執的過程中,扮演著至關重要的角色。它不只是簡單地判斷你照片的「長相」,更深層次地,它是確保這張照片能夠被用於「身份驗證」的基石。

具體來說,臉部辨識技術在照片檢測中主要有以下幾個功能:

- 生物特徵提取與比對: 系統會利用先進的演算法,精確地從你的照片中提取出臉部的關鍵生物特徵點,例如眼睛、鼻子、嘴巴、下巴的相對位置、形狀和尺寸。這些特徵點會形成一個獨特的「臉部模板」。未來當你持證件進行身份驗證時,機器就可以快速將你的實時影像與證件照中的臉部模板進行比對,確認是否為同一人。這也是為什麼證件照對臉部比例、表情有嚴格要求的原因——為了方便機器精準提取這些生物特徵。

- 姿勢與角度校正: AI會判斷你是否正視鏡頭、頭部有無傾斜。如果角度不對,即便臉部特徵清晰,也可能導致提取的生物模板不夠標準,影響後續的辨識準確性。臉部辨識技術能夠判斷照片中的臉部姿態是否符合規範,以確保生物特徵的穩定性。

- 遮擋與干擾物判斷: 臉部辨識系統能夠識別臉部是否被頭髮、眼鏡、帽子或其他物品遮擋。它會判斷這些遮擋物是否影響到關鍵生物特徵點的辨識。例如,如果眼鏡框遮住了眼睛的瞳孔,或者鏡片反光導致眼睛無法清晰辨識,系統就會判斷為不合格。

- 活體檢測(部分高階系統): 在某些需要更高安全級別的線上申請中,臉部辨識技術甚至會結合「活體檢測」功能,判斷照片是否為真實人臉,而非翻拍、截圖或合成的虛假影像。這大大提升了防偽能力,降低了冒用風險。

可以說,臉部辨識技術是讓你的證件照從一張「圖片」升級為一張「可供驗證的身份資訊」的關鍵。它確保了你的照片不僅看起來像你,更重要的是,它能被數位系統正確地「理解」和「應用」於未來的身份識別情境。這也是為什麼我們在拍攝證件照時,不能隨心所欲地使用美顏濾鏡或過度修圖,因為這些操作很可能會破壞臉部辨識所需的原始生物特徵,導致無法獲得那張重要的「相片檢測合格回執」。