目數怎麼算?深入解析篩網、過濾與粒徑的奧秘

「哎呀,這個麵粉篩的『目數』到底是什麼意思?我該怎麼選才對?」相信許多朋友,特別是在食品加工、化工、甚至只是居家烘焙時,面對各種標示著不同「目數」的篩網、濾網時,腦袋裡都會冒出這樣的疑問。別擔心,這可不是什麼高深的學問,但它確實是許多產業中不可或缺的關鍵知識喔!今天,我們就來好好聊聊「目數怎麼算」這件事,保證讓你從此對篩網的選擇不再迷惘,還能掌握其中許多你可能從未注意過的細節!

Table of Contents

目數到底是什麼?快速解答

簡單來說,「目數(Mesh Count)」是衡量篩網孔徑大小的一個單位,它指的是在每英吋(約25.4毫米)的長度範圍內,所包含的網孔數量。 舉例來說,一個100目的篩網,就代表在1英吋的長度裡,有100個網孔。網孔數越多,自然每個孔洞就越小,能過濾的顆粒也就越細微。這個概念在許多工業應用中都扮演著核心角色,像是我們麵粉、咖啡粉的細緻度,建築材料的沙石粒徑分類,甚至藥品粉末的均勻度,都跟「目數」息息相關呢!

為什麼「目數」如此重要?它決定了什麼?

你可能會覺得,不就是孔洞大小嗎?有什麼了不起的?其實啊,這個「目數」的學問可大了!它直接關係到產品的品質、生產的效率,甚至連設備的壽命都可能受它影響。在我自己的經驗裡,曾經有個客戶因為篩網目數選擇錯誤,導致產品中的雜質無法有效分離,結果整批貨都報廢了,損失可不小呢!所以,理解並正確應用目數,絕對是專業人士必備的技能。

- 確保產品品質與均勻度: 無論是麵粉、藥粉、水泥、還是塑膠顆粒,很多產品都需要嚴格控制其顆粒大小。透過精確的目數篩網,可以確保產品的顆粒分佈符合標準,提升產品的穩定性和效能。想想看,如果咖啡粉粗細不均,泡出來的咖啡風味肯定大打折扣吧?

- 優化生產流程與效率: 篩網的目數選擇會直接影響物料的流速和分離效率。選對了,生產線就能順暢運轉,產能最大化;選錯了,可能會頻繁堵塞,甚至導致生產中斷,這可是會大大增加成本的!

- 保護後續設備: 在許多生產線上,篩網是第一道防線。它能有效地去除大顆粒雜質,避免這些雜質進入後續的研磨、混合或包裝設備,從而減少設備磨損,延長其使用壽命。這對企業來說,可是省了一大筆維修和更換的錢呢!

- 符合產業標準與法規: 許多行業對產品的粒徑有明確的規範,例如醫藥和食品行業對粉末的細度有嚴格的標準。選擇符合這些標準的目數篩網,是確保產品合規性、避免法律風險的重要步驟。

「目數怎麼算」?兩種方法讓你搞懂!

要搞清楚「目數怎麼算」,其實有兩種主要的方式,一種是直接測量,另一種是透過公式換算來理解其對應的孔徑大小。別以為這只是理論,在實際應用中,掌握這些換算關係可是非常實用的喔!

方法一:直接測量(適用於簡單檢視或概念理解)

這是最直觀的方式,就像我們前面提到的定義一樣。

- 準備工具: 你需要一把精確的尺子(最好有英吋刻度,如果沒有,公制尺也可以,但後面要換算成英吋),以及一個放大鏡,如果你要測量的篩網目數比較高,孔洞非常細微的話,放大鏡會是你的好幫手。

- 找到基準線: 將尺子平放在篩網表面,選擇一個清晰的、直線排列的網孔作為起點。

- 開始計數: 從這個起點開始,沿著尺子的刻度線,向右或向下數數看,在1英吋(約2.54公分)的長度範圍內,總共有多少個完整的網孔。記住,是計算「孔洞」的數量,而不是網線的數量喔! 網線是構成網孔的「牆壁」,而目數是計算「孔洞」這個空間。

- 多次確認: 為了確保準確性,建議在篩網的不同位置多測量幾次,取平均值。因為篩網在生產過程中,難免會有些微的不均勻性。

我的小撇步: 在實務上,如果你沒有專業的「篩網檢測尺」,其實用一般的鋼尺也能大致估算。但是,對於高目數的篩網,孔洞小到肉眼難以辨識,這時候直接測量就比較困難了。所以,我們通常會參考篩網廠商提供的規格,或是透過第二種方法來理解。

方法二:透過「目數-孔徑」換算表與公式(更專業與精確)

在工業應用中,我們更常需要知道的是特定目數篩網所對應的「孔徑(Opening Size)」,也就是每個網孔的實際大小,通常用毫米(mm)或微米(µm)來表示。這是因為不同製造商的篩網,即使目數相同,但因為線材的粗細(線徑 Wire Diameter)不同,實際的孔徑也會有所差異。

基本關係式:

目數(Mesh Count) = 25.4mm / (孔徑 + 線徑)

反推來說,孔徑(mm) = (25.4mm / 目數) – 線徑(mm)

如果我們用微米來表示,由於 1mm = 1000µm,所以:

孔徑(µm) = (25400µm / 目數) – 線徑(µm)

這個公式告訴我們,除了目數,線徑也是決定實際孔徑的重要因素!線徑越粗,在相同目數下,實際的孔徑就會越小。這也是為什麼單純看目數還不夠,專業採購還會留意「線徑」的原因。

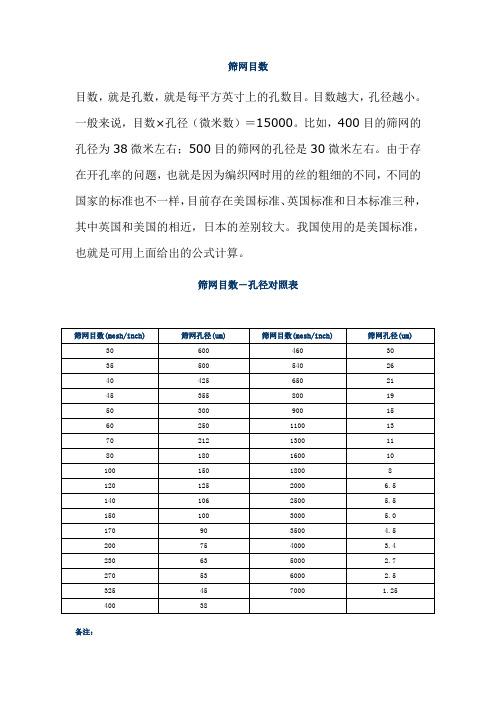

為了方便大家理解,我整理了一個常見目數與對應孔徑的參考表格。請注意,這是一個概略值,實際孔徑會因線徑差異而略有不同,但可以作為快速判斷的依據。

常見篩網目數與孔徑(大致參考)

| 目數 (Mesh) | 約略孔徑 (mm) | 約略孔徑 (µm 微米) | 主要應用舉例 |

|---|---|---|---|

| 4 | 4.75 | 4750 | 粗沙、碎石初步篩分 |

| 8 | 2.36 | 2360 | 園藝土壤、顆粒肥料 |

| 10 | 2.00 | 2000 | 粗鹽、飼料顆粒 |

| 18 | 1.00 | 1000 | 一般沙子、大顆粒調味品 |

| 30 | 0.60 | 600 | 咖啡豆渣、粗糖 |

| 40 | 0.425 | 425 | 細沙、麵包糠 |

| 60 | 0.250 | 250 | 普通麵粉、調味料、細砂 |

| 80 | 0.180 | 180 | 超細麵粉、咖啡粉、香料粉 |

| 100 | 0.150 | 150 | 精細麵粉、可可粉、藥粉初步篩分 |

| 150 | 0.106 | 106 | 藥粉、精細化工粉末 |

| 200 | 0.075 | 75 | 水泥、滑石粉、精細顏料 |

| 325 | 0.045 | 45 | 極細化工粉、製藥 |

| 400 | 0.038 | 38 | 超微細粉、實驗室級篩分 |

| 500+ | 更細 | <25 | 奈米級材料、精密過濾 |

除了目數,還有哪些因素影響篩網性能?

篩網的選擇可不是只有「目數」這麼單純。如果你只看目數,很有可能會掉入「看似一樣,實則大不同」的陷阱。身為在產業裡打滾多年的我,深刻體會到以下幾個因素同樣重要,它們共同決定了篩網的實際表現和適用性:

線徑(Wire Diameter)

如同前面提到的,線徑是指構成篩網的金屬絲或纖維的直徑。 線徑越粗,篩網的強度和耐磨性通常越好,但也意味著在相同目數下,實際的孔徑會變得更小,而且會減少篩網的「開孔率」(後面會提到),影響通過量。反之,線徑越細,開孔率越高,通過量越大,但篩網可能更容易破損。這是一個需要權衡的點。

材質(Material)

篩網的材質決定了它的耐用性、耐腐蝕性、耐溫性以及成本。常見的材質有:

- 不鏽鋼 (Stainless Steel): 最常見也最泛用,尤其304和316等級的不鏽鋼,具有良好的耐腐蝕性、耐高溫,強度高,易於清潔,適用於食品、醫藥、化工等絕大多數產業。316L型號則在耐氯化物腐蝕方面表現更佳。

- 尼龍/聚酯 (Nylon/Polyester): 這些合成纖維篩網輕巧、柔韌、成本較低,耐腐蝕性好(特別是對酸鹼),但耐溫性較差,不適合高溫環境。常用於一般過濾、印花等領域。

- 黃銅 (Brass): 導電性好,但耐腐蝕性不如不鏽鋼,且容易氧化變色。常用於一些特殊電氣或不需要高耐腐蝕的應用。

- 鍍鋅鋼 (Galvanized Steel): 成本較低,但耐腐蝕性一般,主要用於粗篩和對精度要求不高的場合。

編織方式(Weave Pattern)

篩網的編織方式會影響其穩定性、強度和過濾效果。

- 平紋編織 (Plain Weave): 這是最基本的編織方式,經線和緯線一上一下交替編織。結構穩定,孔徑均勻,開孔率較高。適用於大多數普通篩分和過濾。

- 斜紋編織 (Twill Weave): 經線和緯線每兩根交錯一次,使得網線更緊密,篩網更堅固,但開孔率相對較低。適用於承受較大壓力和需要更高強度的應用。

- 荷蘭編織 (Dutch Weave): 經線較粗,緯線較細且緊密排列,形成一種密度不均的結構。這種編織方式的篩網開孔率很低,但孔洞非常細密,主要用於精細過濾,如壓力過濾、液體過濾。

開孔率(Open Area Percentage)

開孔率是指篩網上所有網孔的總面積佔篩網總面積的百分比。 這個參數非常關鍵!它直接影響著物料的通過量和篩分效率。

開孔率 (%) = [ (孔徑)² / (孔徑 + 線徑)² ] × 100%

高開孔率意味著流體或顆粒可以更快速、更順暢地通過篩網,篩分效率更高。但同時,也可能意味著篩網的機械強度相對較低。在選擇篩網時,必須綜合考慮對通過量和強度的需求。在實際應用中,有些工廠為了追求高效率,會選擇開孔率較高的篩網,即使其目數稍有差異,只要能滿足過濾需求,反而能帶來更大的效益。

篩分面積與形狀(Screening Area & Shape)

篩網的有效篩分面積和其形狀(圓形、矩形、振動篩網等)也會影響篩分效率和設備的匹配性。篩分面積越大,處理量通常也越大。形狀則要與現有的篩分設備相匹配。

我的經驗談:選對目數,少走彎路!

在處理篩分問題時,我遇到最常見的狀況就是客戶只關注「目數」,卻忽略了其他關鍵參數,導致效果不如預期。例如,有一次一家藥廠要篩分一種非常細的粉末,他們指定了400目。但他們用的篩網線徑太粗,實際開孔率很低,導致物料根本過不去,整個篩分過程卡得要死。後來我建議他們換用相同目數但線徑更細的篩網,或是降低一個目數等級但確保高開孔率,問題才迎刃而解。

我的心得是:選篩網,就像選鞋子,不能只看尺碼(目數),還要看款式(編織方式)、材質(線徑、材質),以及適不適合你的腳型(實際應用需求)。有時候,降低一點目數,但提高開孔率,反而能帶來更好的流動性和篩分效率,這點常常被人們忽略。

常見問題與專業解答

Q1: 目數越高是不是過濾效果越好?

這是一個很常見的迷思!答案是:不一定。 高目數確實代表篩網的孔徑更小,理論上能捕捉到更細微的顆粒,達到更高的過濾精度。然而,這並非總是「越好」。

高目數篩網的缺點也很明顯:首先,由於孔徑極小,物料通過的流速會大幅降低,這會嚴重影響生產效率。其次,孔徑越小,越容易被物料中的細粉或黏性物質堵塞,導致需要頻繁清洗甚至更換篩網,增加了維護成本和停機時間。此外,高目數篩網的製造難度高,成本通常也更高。

因此,選擇篩網的目數,重點不在於「越高越好」,而在於「最適合」。你必須綜合考量待過濾物料的特性(例如黏度、磨蝕性、顆粒分佈)、所需的最終產品粒徑、生產的流速需求、可接受的堵塞頻率、清洗難易度以及整體成本效益等因素。有時候,選擇一個適中,但開孔率更高的目數,反而能達到更好的平衡和總體經濟效益。

Q2: 如何選擇適合的目數?有沒有一套標準流程?

當然有!選擇篩網目數是一個系統性的過程,不能憑感覺。以下提供一個專業的選擇指南:

- 明確你的「過濾目標」: 首先,你必須知道你的產品需要達到怎樣的粒徑標準?或者你需要去除的雜質最小是多大?這是最核心的決定因素。例如,如果你要篩掉大於100微米的顆粒,那麼你就需要選擇孔徑小於100微米的篩網。

-

分析物料特性:

- 顆粒形狀和分佈: 是圓形、片狀還是不規則形?是顆粒均勻還是大小不一?這些都會影響篩分效率。

- 黏度: 物料是否帶有黏性?黏性強的物料不適合過高目數的篩網,容易堵塞。

- 磨蝕性: 物料是否對篩網有磨損?磨蝕性強的物料需要更耐磨的材質和可能較粗的線徑。

- 含水量: 濕度過高也容易造成篩網堵塞。

- 評估「流速」或「處理量」需求: 生產線對每小時能處理多少物料有要求嗎?高目數會降低流速,如果你需要大處理量,可能要在目數上做出讓步,或者增加篩分面積。

- 考慮「清洗與維護」便利性: 目數越高,清洗越困難。在某些應用中,清洗成本甚至會高於篩網本身的成本。選擇易於清潔的材質和結構也同樣重要。

- 參考「行業標準」與「經驗數據」: 許多產業都有既定的標準或推薦的篩網目數範圍。例如,麵粉加工業、製藥業、甚至特定材料的生產商,通常會有內部或外部的參考依據。如果你是新手,這是一個很好的起點。

- 進行小規模測試(Trial & Error): 如果條件允許,在正式大規模生產前,進行小批次的測試是最好的方法。透過實際測試來驗證不同目數和規格的篩網是否能達到預期效果。這也是我最常建議客戶採用的方式,數據會說話。

- 考量成本效益: 最後,但同樣重要的是,篩網的價格、使用壽命、更換頻率以及因篩分不當造成的損失,都必須納入總體成本考量。有時候,投資一個品質更好、但價格稍高的篩網,長期來看反而更划算。

Q3: 目數和微米(Micron)之間有什麼關係?

目數和微米都是表示顆粒或孔徑大小的單位,它們之間可以相互轉換,但需要注意的是,這種轉換並非一個簡單的固定倍數關係,因為它還受到篩網「線徑」的影響。

微米(µm) 是長度單位,1微米等於千分之一毫米(1 mm = 1000 µm)。當我們說一個顆粒是50微米時,是指它的直徑是50微米。而篩網的孔徑,通常就是用微米或毫米來表示。

目數 則是計數單位,如前所述,是指每英吋長度上的網孔數量。

它們之間的轉換關係建立在「英吋」的定義上:1英吋 = 25.4 毫米 = 25400 微米。

最簡單的近似換算公式是:孔徑(微米) ≈ 25400 / 目數。但這是一個非常簡化的版本,它假設了線徑幾乎可以忽略不計,或者線徑非常細。

更精確的換算,如前面所提及的公式,需要將線徑考慮進去:

孔徑(µm) = (25400µm / 目數) – 線徑(µm)

舉例來說,一個100目的篩網,如果它的線徑是0.10毫米(即100微米),那麼它的實際孔徑就是:

孔徑 = (25400 / 100) – 100 = 254 – 100 = 154 微米。

如果另一個100目的篩網,線徑是0.05毫米(即50微米),那麼它的實際孔徑就是:

孔徑 = (25400 / 100) – 50 = 254 – 50 = 204 微米。

你看,同樣是100目,因為線徑不同,實際的孔徑可是差了50微米呢!這足以對許多精密的篩分應用產生顯著影響。因此,在選購篩網時,除了目數,務必確認其標示的孔徑(或線徑),才能確保選到真正符合需求的產品。

Q4: 篩網的材質會影響目數嗎?

篩網的材質本身並不會直接影響「目數」的定義。 目數純粹是關於每英吋長度上網孔的數量。無論是使用不鏽鋼、尼龍、黃銅還是其他材料製成的篩網,其目數的計算方式都是一樣的。

然而,材質會間接影響篩網的「實際有效過濾孔徑」以及其在特定應用中的表現。這是因為不同材質的線材,其強度、柔韌性和製造工藝會有所不同,進而影響到能夠實現的線徑粗細。

舉例來說,對於極高目數(例如400目以上)的篩網,如果使用較硬、難以拉伸成極細線材的材質,那麼即使能做到400目,其線徑可能也會相對較粗,導致實際孔徑略小於使用更柔韌、可拉伸成更細線材的材質所製造的400目篩網。

更重要的是,材質決定了篩網在特定環境下的「適用性」和「壽命」:

- 耐腐蝕性: 如果在酸性或鹼性環境中篩分,不鏽鋼(特別是316L)或某些塑料材質會是更好的選擇,而碳鋼或黃銅可能很快就會被腐蝕,影響孔徑穩定性甚至破損。

- 耐高溫: 高溫環境下,金屬篩網通常比塑膠篩網更適用。

- 強度和耐磨性: 處理磨蝕性物料時,需要選擇強度高、耐磨耗的材質(如不鏽鋼),這樣篩網的孔徑才不會在使用一段時間後因磨損而變大,影響篩分精度。

- 潔淨度要求: 食品、醫藥等行業對材質有嚴格的潔淨度要求,通常指定使用食品級或醫藥級的不鏽鋼。

所以,材質不改變目數的定義,但它決定了篩網能「如何」維持這個目數的精度,以及它在特定應用環境下的性能和持久性。

Q5: 篩網的「開孔率」是什麼?為什麼重要?

開孔率(Open Area Percentage),也稱為「開口率」,是指篩網上所有網孔的總面積佔篩網總表面積的百分比。 簡單來說,就是篩網「透空」的部分佔了多大比例。

它通常可以用以下公式來計算:

開孔率 (%) = [ (孔徑)² / (孔徑 + 線徑)² ] × 100%

或者,如果你知道目數和線徑,也可以這麼算:

開孔率 (%) = [ (25.4 / 目數 – 線徑)² / (25.4 / 目數)² ] × 100%

為什麼開孔率如此重要呢? 因為它直接影響著篩網的許多核心性能指標:

- 影響通過量(流量): 開孔率越高,單位時間內能通過篩網的物料(無論是液體還是固體顆粒)越多,流速就越快,這直接關係到生產效率。在某些連續生產的流程中,高開孔率是確保順暢運轉的關鍵。

- 影響篩分效率: 開孔率高的篩網,物料顆粒與網孔接觸的機會更多,更有利於小顆粒迅速透過,提高篩分效率,減少「過篩不足」或「堵塞」的機率。

- 影響篩網強度: 一般來說,在相同目數下,開孔率越高,意味著網線佔據的面積越小,篩網的整體機械強度可能會相對較低。這是一種權衡:你需要高效率還是高強度?如果應用環境對篩網有較強的衝擊或磨損,可能需要犧牲部分開孔率來換取更高的強度。

- 影響堵塞風險: 開孔率較低的篩網,尤其是處理黏性或細粉量大的物料時,更容易發生堵塞。高開孔率可以有效降低堵塞風險,減少清洗和維護的頻率。

在我個人的經驗中,我見過許多生產線因為開孔率沒有選對而導致效率低下。有時客戶為了達到某個極細的粒徑要求,選用了極高目數的篩網,卻忽略了其低開孔率導致的堵塞問題,結果產能遠低於預期。透過調整線徑來優化開孔率,即使目數略有微調,卻能帶來生產效率上的巨大提升,這就是開孔率的重要性所在。

結語

看完了這篇文章,相信你對「目數怎麼算」以及它背後所蘊含的學問,有了更全面、更深入的理解了吧!從最初的定義,到實際的計算方法,再到影響篩網性能的各個關鍵因素,我們層層剖析,希望能讓你對這個看似簡單,實則專業的領域充滿信心。

記住,選擇適合的篩網,絕不只是單純地看「目數」數字就好。它是一門綜合考量孔徑、線徑、材質、編織方式、開孔率,甚至生產環境和成本效益的藝術。每一次精準的選擇,都能為你的生產流程帶來事半功倍的效果,確保產品品質,提升整體效率。下次再碰到「目數」這個詞,你絕對能信心滿滿地做出最專業的判斷了!