現在要戴口罩嗎:台灣最新防疫指南、情境分析與個人選擇建議

您是否曾經在出門前,對著鏡子思考:「現在要戴口罩嗎?」這個問題?隨著全球疫情趨緩,台灣的防疫政策也經歷了多次調整,口罩的佩戴規定從最初的強制全面佩戴,逐漸走向自主選擇。然而,這並不代表口罩就此從我們的生活中消失。事實上,在特定情境下,口罩依然是保護自己與他人的重要工具。

本篇文章將為您詳細解析台灣目前關於口罩佩戴的最新指南,並提供您在不同情境下,如何評估是否需要戴口罩的具體建議。我們的目標是讓您在充分了解資訊的基礎上,做出最適合自己的判斷。

Table of Contents

台灣口罩政策現況:從強制到自主佩戴

台灣中央流行疫情指揮中心(CDC)已於2023年全面解除絕大多數室內口罩強制佩戴的規定,象徵著台灣正式邁入「後疫情時代」的新常態生活。這項調整代表政府將防疫重點轉向自主管理與風險評估,鼓勵民眾根據個人健康狀況、所處環境以及當前疫情趨勢,自行決定是否佩戴口罩。

核心原則:自主佩戴為原則,特定場所仍建議或維持規範

儘管大多數場所不再強制戴口罩,但以下場所或情境,仍被政府或相關單位建議、甚至仍維持佩戴口罩的規範:

- 醫療照護機構: 包含醫院、診所、藥局、醫事檢驗所、長期照護機構、護理之家、老人福利機構等。這些場所因接觸高風險或免疫力較低的族群,為保護脆弱者,通常仍強烈建議佩戴口罩,甚至部分場所仍維持強制佩戴。

- 公共運輸工具: 在大眾運輸工具(如捷運、公車、火車、高鐵、國內航空器、渡輪等)及特定場站,雖然已解除強制佩戴,但考量人潮密集且空間相對密閉,政府仍鼓勵民眾自主佩戴口罩,以降低傳播風險。

- 疫情升溫時期: 當國內呼吸道傳染病(如流感、新冠病毒)疫情有升溫趨勢時,政府會適時發出預警,並提醒民眾加強個人防護,包括佩戴口罩。

「為有效傳染病防治,建議或維持高風險場所佩戴口罩,自主健康管理與個人防護仍是保護自己的關鍵。」 – 台灣CDC

什麼情況下,我應該考慮戴口罩?

即使政府不再強制,口罩依然是您個人防護的有力武器。以下是您在不同情境下,應主動考慮佩戴口罩的具體建議:

1. 個人健康狀況與脆弱族群

- 生病或有感冒症狀: 若您有發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等呼吸道症狀,即使只是輕微感冒,佩戴口罩不僅能保護他人,也能避免將病毒傳播給您身邊的人。這是「利他」的表現。

- 免疫力較低者: 如果您是年長者、患有慢性病(如糖尿病、心血管疾病、慢性肺部疾病)、接受化療或免疫抑制治療者、孕婦等免疫功能較弱的族群,在人潮擁擠或密閉空間,佩戴口罩能顯著降低您感染呼吸道疾病的風險。這是「利己」的保護。

- 近期接觸過確診者: 若您曾與新冠病毒、流感或其他呼吸道傳染病確診者有密切接觸史,即使您目前沒有症狀,也應自主佩戴口罩數日,並留意自身健康狀況。

2. 所處環境與活動類型

- 密閉且人潮擁擠的空間: 例如百貨公司、超市、KTV、演唱會、電影院、補習班、學校教室、大眾運輸工具等。在這些通風不良且人群密集的場所,病毒傳播的風險較高,佩戴口罩能提供額外的保護。

- 醫療院所或照護機構: 無論您是就醫、探病或工作,進入醫院、診所、藥局、長期照護中心等場所時,請務必遵循該機構的口罩佩戴規定,並考慮自主佩戴。

- 前往高風險區域: 若您需要前往近期有疫情爆發的地區,或在國際旅行中,也應根據當地規範或個人風險評估,佩戴口罩。

- 空氣品質不佳時: 當空氣污染指標(AQI)達到對敏感族群不健康的紅色警戒,或是PM2.5濃度過高時,佩戴N95或PM2.5專用口罩,能有效減少吸入有害懸浮微粒,保護呼吸道健康。這與傳染病預防是不同的考量,但口罩同樣能發揮作用。

3. 當地疫情與呼吸道疾病盛行狀況

- 流感季或腸病毒高峰期: 每年秋冬是流感高峰期,幼兒園和校園也常有腸病毒疫情。在這些特定時期,佩戴口罩可以有效阻擋飛沫傳播,降低感染風險。

- 社區有群聚感染發生: 若您所居住的社區或工作地點發生呼吸道疾病群聚感染事件,即使政府未強制,主動佩戴口罩也是負責任的表現。

戴口罩的好處不只防疫

除了預防新冠病毒,佩戴口罩還能帶來多重益處:

- 阻擋呼吸道飛沫傳播: 有效減少病毒透過咳嗽、打噴嚏、說話等產生的飛沫傳播,保護自己也保護他人。

- 降低接觸感染風險: 減少手部觸摸口鼻的頻率,降低病毒經由接觸傳播的可能性。

- 減緩花粉或過敏原: 對於過敏性鼻炎患者,口罩能有效阻擋空氣中的花粉、灰塵等過敏原,緩解過敏症狀。

- 保暖與濕潤: 在寒冷乾燥的天氣,佩戴口罩能幫助口鼻保持溫暖與濕潤,對呼吸道有一定保護作用。

如何正確選擇與佩戴口罩?

戴口罩的關鍵在於「正確」地戴。錯誤的佩戴方式將大幅降低其防護效果。

口罩種類選擇

- 醫療口罩(外科口罩): 最常見且CP值最高的選擇,能有效阻擋飛沫與部分微粒,適合日常防疫使用。

- N95/KN95口罩: 具備更高過濾效率,能有效過濾空氣中95%以上非油性微粒,適合高風險環境或醫療人員使用,但透氣性較差。

- 布口罩: 防護效果最低,主要用於阻擋較大飛沫,無法有效過濾病毒或細小懸浮微粒。建議作為輔助,或在低風險、空曠場所使用。

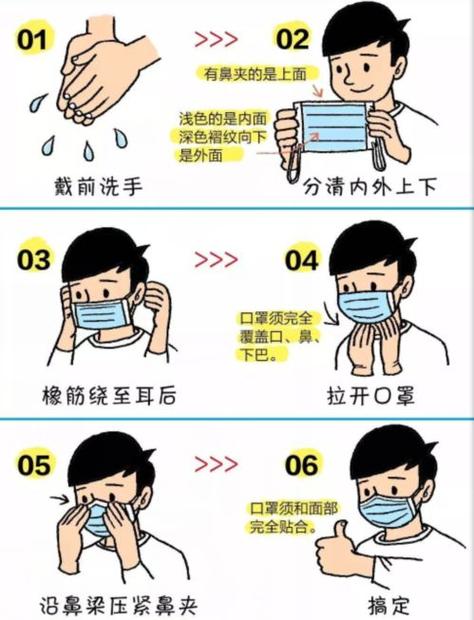

正確佩戴步驟

- 確認正反面: 一般醫療口罩有顏色面和白色面,顏色面朝外,白色面朝內(貼合臉部)。鼻樑片在上。

- 清潔雙手: 佩戴前務必用肥皂和水洗手,或使用酒精消毒液。

- 掛耳: 將鬆緊帶掛在耳朵上。

- 調整鼻樑片: 兩手食指沿著鼻樑片,由中間往兩側下壓,使其服貼鼻樑。

- 拉開口罩: 將口罩下緣拉至下巴,確保完全包覆口鼻和下巴,不留縫隙。

- 再次檢查: 確保口罩與臉部緊密貼合,沒有空氣從縫隙中進出。

使用口罩的注意事項

- 避免頻繁觸摸: 佩戴期間應避免用手觸摸口罩外層,以免接觸到病原體。

- 潮濕或髒污應更換: 當口罩潮濕、破損或被分泌物弄髒時,應立即更換。

- 妥善處理: 脫下口罩時應從耳帶取下,避免觸摸口罩外層,並將其丟棄於垃圾桶。

總結:口罩佩戴是個人選擇,但請參考專業建議

「現在要戴口罩嗎?」這個問題的答案,已從過去的「必須」轉變為「建議」與「自主」。台灣的防疫政策走向自主管理,但這並不代表我們可以對疫情掉以輕心。理解風險、評估情境,並參考衛福部疾管署的最新建議,是我們每個人都應該具備的能力。

無論您最終決定佩戴與否,保持良好的個人衛生習慣,如勤洗手、維持社交距離、生病在家休息等,永遠是維護自身及公眾健康最基本且有效的方式。讓我們在新的生活常態下,持續為自己和社區的健康負責。

常見問題 (FAQ)

1. 如何判斷我現在是否應該戴口罩?

如何判斷: 主要考量個人健康狀況(是否有呼吸道症狀、是否為免疫力較弱族群)、所處環境(是否密閉擁擠、通風不良)、以及當前當地疫情狀況(是否有流感或新冠病毒流行)。若有任何一項條件符合高風險,建議佩戴口罩。

2. 為何在醫院或診所仍建議戴口罩?

為何建議: 醫院和診所是病毒密度高且免疫力較弱的病患聚集場所。佩戴口罩是為了保護脆弱的病患免受外界病原體感染,同時也保護醫護人員和自身,避免交叉感染。

3. 在戶外空曠處還需要戴口罩嗎?

為何不需要: 一般而言,在戶外空曠且與他人能保持足夠社交距離的環境下,空氣流通良好,病毒傳播風險極低,通常不需要佩戴口罩。但若遇到空氣品質極差(如PM2.5過高)或人群異常擁擠的戶外活動,仍建議考慮佩戴。

4. 我戴布口罩有效嗎?它能預防病毒嗎?

為何有效性有限: 布口罩主要用於阻擋較大的飛沫和灰塵,其過濾病毒微粒的效果遠不如醫療口罩或N95口罩。若要預防病毒傳播,建議選擇符合國家標準的醫療口罩。布口罩在無法取得醫療口罩時,可作為輔助或在低風險環境下使用。

5. 為何台灣政府不再強制全面戴口罩了?

為何不再強制: 台灣政府不再強制全面佩戴口罩,是基於全球疫情趨緩、疫苗施打普及率提升、國人整體免疫力增強以及病毒變異株的致病率相對降低等綜合考量。這代表疫情已進入可控階段,防疫重心轉為個人自主管理與風險評估,回歸正常生活。