牛肉很毒嗎?深度解析牛肉的營養價值、潛在風險與安心食用指南

近年來,關於食物安全的討論日益增多,許多民眾對於日常飲食中的食材抱持著疑慮。其中,一個常見的問題便是:「牛肉很毒嗎?」這個問題背後,可能隱藏著對食安的擔憂、對特定疾病的誤解,或是對紅肉攝取建議的困惑。作為一名專業的網站編輯,我們將透過這篇文章,為您深度解析牛肉的真實面貌,釐清常見的迷思,並提供安心享用牛肉的實用指南。

Table of Contents

牛肉並非毒物,而是營養豐富的食材

首先,我們可以明確地告訴您,

正常的牛肉,並非「毒物」。事實上,在人類的飲食歷史中,牛肉一直是重要的蛋白質來源之一,被全球無數文化所廣泛食用。它含有豐富的營養成分,對人體健康具有多重益處。

牛肉的營養寶庫

牛肉之所以受到青睞,正是因為它蘊藏著多種人體必需的營養素:

- 優質蛋白質: 牛肉富含所有必需胺基酸,是極佳的完全蛋白質來源。這些蛋白質對於肌肉生長、組織修復、免疫系統功能以及酵素和荷爾蒙的合成至關重要。

- 鐵質: 特別是血紅素鐵,這種鐵質的生物利用率高於植物性鐵質,能有效預防和改善缺鐵性貧血,對於女性、兒童和青少年尤其重要。

-

維生素B群:

- 維生素B12: 對於神經系統健康、紅血球形成以及DNA合成不可或缺,主要存在於動物性食物中。

- 維生素B6: 參與蛋白質和胺基酸代謝,有助於能量產生和神經功能。

- 菸鹼酸(B3): 有助於能量代謝和修復DNA。

- 鋅: 重要的微量元素,對免疫功能、傷口癒合、細胞分裂和味覺嗅覺的維持至關重要。

- 硒: 一種強效的抗氧化劑,有助於保護細胞免受自由基損害。

- 肌酸: 天然存在於牛肉中,對於肌肉能量供應和運動表現有益。

從上述可知,牛肉不僅不「毒」,反而是提供多種關鍵營養素的「寶庫」。

為什麼會有「牛肉很毒」的迷思?解析常見的疑慮來源

既然牛肉營養豐富,為何會有人提出「牛肉很毒嗎」這樣的疑問呢?這通常源於對食物安全、特定疾病風險的誤解,或是將某些健康建議與「有毒」劃上等號。

1. 食物安全疑慮的混淆

- 細菌污染: 任何生鮮肉品,包括牛肉,如果處理不當,都可能受到沙門氏菌、大腸桿菌或李斯特菌等細菌的污染。這些細菌在食用後確實會導致食物中毒,引發腹瀉、嘔吐等症狀。然而,這並非牛肉本身有毒,而是「生食」或「不當烹調、處理」所帶來的風險,是所有肉類共通的問題。

-

狂牛病(BSE):

這是一種發生在牛隻身上的神經退化性疾病。過去,由於食用被感染牛隻的特定部位,曾有極少數人類感染變異型庫賈氏病的案例。但經過全球嚴格的檢疫措施、飼料禁令及風險部位移除規範,目前正規管道販售的牛肉,感染狂牛病的風險已微乎其微。台灣對於進口牛肉設有嚴格的邊境檢疫標準。 - 荷爾蒙與抗生素: 有些消費者擔心養殖過程中使用的荷爾蒙或抗生素殘留。然而,各國對於肉品中的藥物殘留都有嚴格的法規限制和檢測標準。合格的肉品,其殘留量都在安全規範內,不會對人體健康造成危害。選擇有信譽的品牌和來源,可以進一步降低這類擔憂。

2. 將「過量攝取風險」誤解為「有毒」

部分健康研究指出,過量攝取紅肉(包括牛肉)可能與一些慢性疾病風險增加有關,例如心血管疾病(因飽和脂肪和膽固醇含量)、某些癌症(特別是加工紅肉)。然而,這些研究強調的是「過量」和「加工」的問題,並非指牛肉本身有毒。

重要區分:

「吃太多某種食物可能對健康不利」與「某種食物本身有毒」是截然不同的概念。如同水喝太多會導致水中毒,但水絕非毒物。

3. 對於某些特定體質或狀況的混淆

極少數人可能對牛肉中的某些成分過敏,例如α-gal過敏(由蜱蟲叮咬引起,導致對紅肉過敏)。這些是個體化的過敏反應,而非牛肉本身對大眾有毒。

深入探討:牛肉潛在的「風險」與正確理解

雖然牛肉本身無毒,但作為負責任的編輯,我們仍需詳細探討其可能涉及的「風險點」,並教導消費者如何正確看待和應對。

1. 細菌感染(食物中毒)的預防

這是最常見也最直接的風險。生牛肉表面和內部都可能帶有細菌。

解決方案:

- 徹底煮熟: 牛肉應煮至中心溫度達到71°C(160°F)以上,尤其碎牛肉和漢堡排,以殺死有害細菌。整塊的牛排則可依個人喜好選擇熟度,但仍建議確保外表熟透。

- 避免交叉污染: 處理生牛肉的砧板、刀具和器皿應與處理熟食或即食食品的分開,並在使用後徹底清洗消毒。

- 正確儲存: 生牛肉應在低溫下保存(冷藏於4°C以下,冷凍於-18°C以下),並在保存期限內食用。

2. 飽和脂肪與膽固醇

牛肉,尤其是脂肪含量較高的部位,含有較多的飽和脂肪和膽固醇。長期過量攝取可能增加心血管疾病的風險。

解決方案:

- 選擇低脂部位: 如里肌肉、菲力、牛腱等。

- 適量攝取: 國民健康署建議,每人每天的豆魚蛋肉類總量約為3-8份,紅肉應適量攝取,並與白肉(雞肉、魚肉)交替食用。

- 搭配蔬果: 均衡飲食,搭配大量蔬果和全穀類,有助於降低心血管疾病風險。

3. 加工紅肉與癌症風險

世界衛生組織(WHO)將加工肉品(如培根、香腸、火腿等)列為「對人類致癌」的物質,而將紅肉(包括牛肉、豬肉、羊肉)列為「可能對人類致癌」的物質。

關鍵區分:

- 加工紅肉: 經過鹽漬、醃製、發酵、煙燻或其他改變風味或保存方式處理的肉品。其致癌風險被認為較高。

- 新鮮紅肉: 指的是未經加工的新鮮牛肉。其風險被認為較低,且與攝取量有關。適量攝取新鮮紅肉,其益處(如鐵質、蛋白質)可能大於潛在風險。

因此,重點在於「適量」和「選擇新鮮、減少加工」。

安心享用牛肉的關鍵:選購、儲存與烹調建議

了解了牛肉的營養價值和潛在風險後,最重要的是學會如何安心地享用它。

1. 明智選購

- 選擇可靠來源: 在信譽良好的超市、肉舖或有完整溯源機制的通路購買。

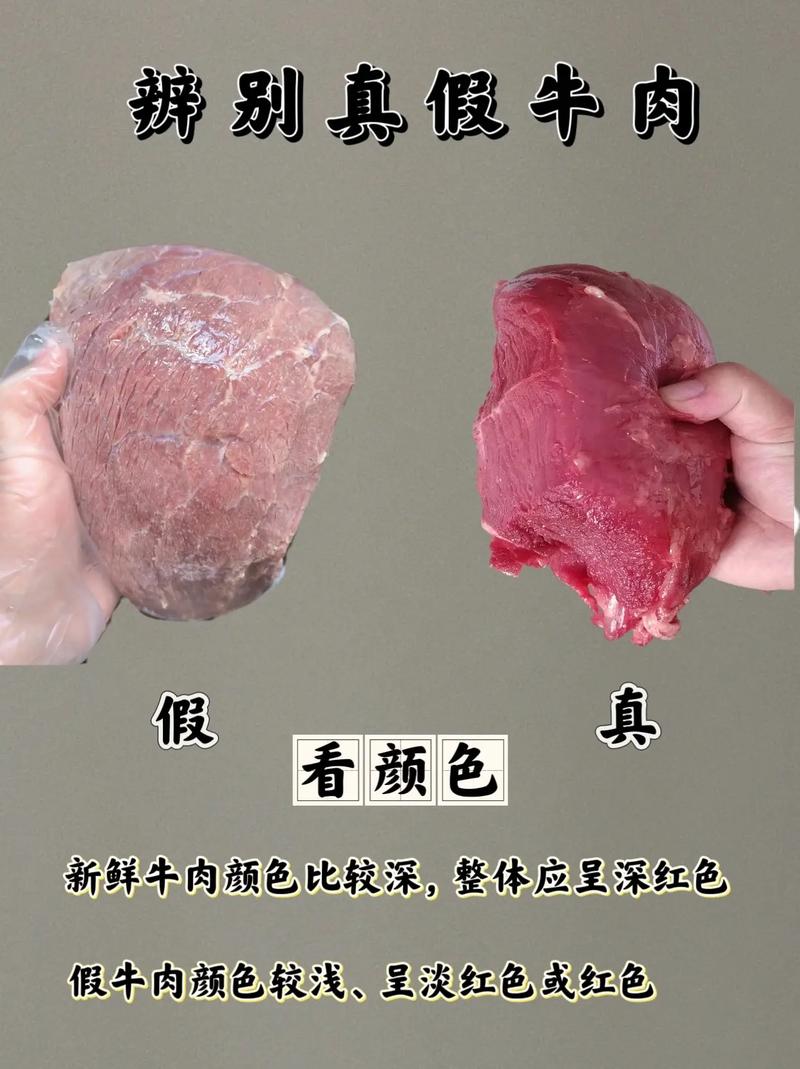

- 注意外觀: 肉色應呈鮮紅色(真空包裝可能略深,接觸空氣後會轉鮮紅),脂肪呈乳白色,肉質緊實有彈性,無異味。

- 確認標示: 檢查產地、有效日期、屠宰日期和檢驗合格標章。

2. 正確儲存

- 立即冷藏/冷凍: 購買後應盡快放入冰箱。如果不是當天食用,建議分裝後冷凍。

- 生熟食分開: 將生牛肉放置在冰箱下層,避免血水滴落污染其他食物。

- 注意保鮮期: 冷藏牛肉建議在2-3天內食用完畢,冷凍牛肉則可保存數月,但仍建議盡早食用以保持風味和品質。

3. 安全烹調與處理

- 解凍方式: 建議在冷藏室中解凍,或放入密封袋後用冷水沖泡解凍。避免在室溫下長時間解凍。

- 徹底煮熟: 確保牛肉烹煮至安全溫度。使用食品溫度計是最準確的方式。

- 防止交叉污染: 處理生肉前後務必洗淨雙手、砧板、刀具和檯面。不要用處理生肉的器皿盛放熟肉。

4. 均衡飲食原則

任何一種食物,無論多麼健康,過量攝取都可能適得其反。將牛肉納入均衡的飲食中,搭配豐富的蔬菜、水果、全穀類和健康脂肪,才是維持健康的長久之道。

結論:明智選擇,健康享受

總而言之,牛肉本身並非「毒物」,它是一種營養豐富的優質蛋白質來源,對人體健康有諸多益處。所謂「牛肉很毒」的迷思,多數源於對食物安全風險的混淆,或是將過量攝取可能帶來的健康疑慮誤讀為毒性。

只要您選擇來自可靠來源、遵守正確的選購、儲存與烹調原則,並將其納入均衡多元的飲食計畫中,便能安心且健康地享用美味的牛肉。培養正確的食物知識,做出明智的飲食選擇,才是確保自身健康的最佳途徑。

常見問題 (FAQ)

Q1: 為何牛肉被認為是一種有益的食物?

牛肉富含優質蛋白質,能提供人體所需的所有必需胺基酸,有助於肌肉生長和修復。此外,它也是鐵質、維生素B12、鋅和硒等重要營養素的極佳來源,對於預防貧血、維持神經系統健康、增強免疫力都扮演關鍵角色。

Q2: 如何確保我購買的牛肉是安全的?

建議您選擇信譽良好、有完整溯源機制的超市或肉舖。購買時,檢查牛肉的外觀(色澤鮮紅、無異味)、觸感(緊實有彈性)和包裝標示(產地、有效日期)。回家後應立即冷藏或冷凍,並遵循「生熟食分開」的原則,避免交叉污染。

Q3: 為何過量攝取紅肉可能對健康不利?

過量攝取紅肉,特別是高脂肪部位或加工紅肉,可能因其較高的飽和脂肪和膽固醇含量,增加心血管疾病的風險。此外,部分研究也指出,過量攝取紅肉可能與某些癌症(如大腸癌)風險增加有關。因此,建議適量攝取,並搭配均衡飲食。

Q4: 如何判斷牛肉是否已經徹底煮熟?

判斷牛肉是否煮熟,最準確的方式是使用食品溫度計測量其中心溫度。對於碎牛肉或漢堡排,建議煮至中心溫度達到71°C(160°F)以上。整塊的牛排則可依個人喜好選擇熟度,但仍應確保表面完全煮熟,且處理生肉時須特別注意衛生,避免交叉污染。