熔岩是怎樣來的:從地球深處到地表奇觀的旅程

Table of Contents

揭開地球深處的奧秘:熔岩是怎樣來的?

當我們談及火山爆發時,熔岩(Lava)無疑是最引人注目的現象之一。那炙熱、流動的岩漿,是如何從地球的深處來到地表,形成壯觀而又令人敬畏的景象呢?這個問題涉及地球內部複雜的地質過程,是地球科學中一個引人入勝的研究領域。

本文將帶您深入探討熔岩的生成、上升及噴發的整個過程,揭開這股地球深層力量的神秘面紗,讓您完整理解「熔岩是怎樣來的」。

1. 熔岩的源頭:地球內部結構與地熱

要了解熔岩的來源,首先必須認識地球的內部結構。我們的地球並非一個實心的球體,而是由多個同心層次構成:

- 地殼 (Crust): 最外層,相對薄且堅硬,平均厚度約5至70公里。我們生活的陸地和海底都在地殼上。

- 地函 (Mantle): 位於地殼下方,佔地球體積的絕大部分(約84%),延伸至地表下約2900公里。地函主要由固態岩石組成,但在高溫高壓下,具備塑性流動的特性,能夠緩慢地對流。這就像瀝青一樣,在短時間內是固體,但長時間下會緩慢流動。

- 地核 (Core): 最內層,分為液態的外地核和固態的內地核,主要由鐵和鎳組成。

岩漿的生成:地函中的「熔融」過程

許多人誤以為地函是完全液態的岩漿海,但事實並非如此。地函大部分是固態的。那麼,岩漿(Magma),也就是熔岩在地表下的形態,是如何形成的呢?岩漿的生成主要發生在特定的地質環境中,需要滿足以下條件,使岩石達到熔點:

-

減壓熔融 (Decompression Melting):

這是最常見的岩漿生成機制之一,通常發生在中洋脊(Mid-ocean Ridges)和熱點(Hotspots)下方。當地函中的固態岩石在對流作用下緩慢上升時,儘管溫度沒有顯著升高,但其所承受的壓力卻會逐漸降低。岩石的熔點會隨著壓力的降低而下降。當壓力降到足夠低時,即使溫度不變,部分岩石也會開始熔融,形成液態岩漿。這就好比在山上水沸點會降低的原理。

-

添加揮發物熔融 (Flux Melting / Addition of Volatiles):

這種機制主要發生在板塊聚合邊界(Convergent Plate Boundaries),特別是隱沒帶(Subduction Zones)。當海洋板塊(富含水和二氧化碳等揮發物)隱沒到大陸板塊或另一個海洋板塊下方時,由於壓力和溫度的升高,板塊中的水和二氧化碳會從礦物中釋放出來。這些揮發物會滲入上覆地函的岩石中,顯著降低岩石的熔點,就像在冰裡加鹽會使其熔點下降一樣,從而促使岩石在較低溫度下熔融,產生岩漿。

-

熱傳導熔融 (Heat Transfer Melting):

這種情況相對較少,通常發生在已有大量高溫岩漿侵入或噴發的地點。當從地球深處上升的熱岩漿侵入到較冷的周圍岩石中時,這些高溫岩漿會將熱量傳導給周圍的岩石,使周圍岩石的溫度升高,最終達到其熔點並發生熔融,形成新的岩漿。

簡而言之,熔岩的「來龍」在於地球深處的地函,透過上述三種主要機制,使得原本固態的岩石在特定環境下轉化為熔融的岩漿。

2. 從地函深處到地表:岩漿的上升與變身

一旦岩石在地函深處熔融形成岩漿,這股炙熱的流體便開始它艱難而壯觀的向上之旅。

浮力作用:岩漿的向上之路

由於岩漿的密度比周圍的固態岩石小,它會產生巨大的浮力(Buoyancy),如同熱氣球在空氣中上升一樣,岩漿會沿著地殼中的裂縫、斷層或薄弱點緩慢向上移動。這種上升過程可能非常緩慢,需要數千年甚至數百萬年。

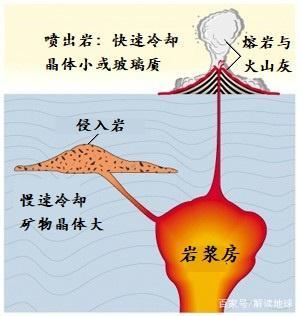

岩漿庫的形成與壓力積累

在上升的過程中,部分岩漿可能會在地殼深處的某個位置停止上升,聚集形成一個巨大的岩漿庫(Magma Chamber)。岩漿庫通常位於火山下方數公里到數十公里的深度,是火山噴發前岩漿儲存的「倉庫」。

隨著新的岩漿不斷補充進來,岩漿庫內的壓力和溫度會持續升高。同時,岩漿中溶解的氣體(如水蒸氣、二氧化碳、硫化氫等)也扮演了關鍵角色。在深處高壓下,這些氣體溶解在岩漿中;當岩漿上升,壓力減小,氣體會開始從岩漿中逸出,形成氣泡,這進一步增加了岩漿庫的壓力,類似於打開汽水瓶時氣體噴出的原理。

噴發與熔岩的誕生

當岩漿庫的壓力累積到足以克服上方岩石的阻力時,岩漿便會沿著火山通道(火山口)或地表的裂縫噴出,這就是火山噴發(Volcanic Eruption)。一旦岩漿突破地表,與地表空氣接觸,它的名稱就從「岩漿」變為我們所熟知的「熔岩」。

「岩漿是地底下的熔融岩石,熔岩則是噴出地表後的熔融岩石。」

這個從岩漿到熔岩的變身,標誌著地球深處物質力量的最終呈現。

3. 熔岩的組成與特性

熔岩的性質並非單一不變,其流動性、溫度和顏色都取決於其化學組成和氣體含量。這些特性決定了熔岩流動的方式、速度以及最終形成的火山地貌。

主要成分:矽酸鹽礦物

絕大多數的熔岩都富含矽酸鹽(Silicates),這是一種由矽(Silicon)和氧(Oxygen)組成的化合物,通常與其他元素如鐵(Iron)、鎂(Magnesium)、鋁(Aluminum)、鈣(Calcium)、鈉(Sodium)、鉀(Potassium)等結合。矽含量是影響熔岩黏度(流動性)的關鍵因素:

- 低矽含量: 熔岩黏度較低,流動性好,通常顏色較深(如玄武岩質熔岩),噴發通常比較溫和。

- 高矽含量: 熔岩黏度較高,流動性差,通常顏色較淺(如流紋岩質熔岩),噴發往往更具爆發性。

溶解氣體的重要性

除了礦物成分外,熔岩中還溶解了大量的氣體,主要包括水蒸氣(H2O)、二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、硫化氫(H2S)以及氯化氫(HCl)等。這些氣體在岩漿上升過程中逐漸脫離溶解狀態,形成氣泡,為火山噴發提供動力。氣體含量越高,且岩漿黏度越高(氣體越難逸出),噴發的爆發力就越強。

熔岩的溫度範圍

熔岩的溫度通常介於攝氏700度到1200度之間,具體溫度取決於其化學成分。例如,富含鐵鎂的玄武岩質熔岩溫度可達1100-1200°C,而富含矽的流紋岩質熔岩溫度則相對較低,約為700-850°C。高溫使得熔岩能夠保持液態,並賦予它發光的紅色或橘色,隨著冷卻逐漸變暗。

4. 不同種類的熔岩及其噴發型態

根據其化學成分和黏度的不同,熔岩可分為幾種主要類型,每種類型都對應著獨特的噴發型態和地貌形成:

玄武岩質熔岩 (Basaltic Lava)

- 特徵: 矽含量最低(約45-55% SiO2),富含鐵和鎂,黏度極低,流動性非常好。

- 溫度: 最高(約1100-1200°C)。

- 噴發型態: 通常是寧靜(Effusive)的,熔岩流出速度快且平穩,形成廣闊、平坦的盾狀火山(Shield Volcanoes),例如夏威夷的冒納羅亞火山。常見的熔岩形態有繩狀熔岩(Pāhoehoe)和塊狀熔岩(’A’ā)。

安山岩質熔岩 (Andesitic Lava)

- 特徵: 矽含量和黏度介於玄武岩質和流紋岩質之間(約55-65% SiO2)。

- 溫度: 中等(約900-1100°C)。

- 噴發型態: 噴發通常是中度爆發性(Moderately Explosive)的,形成高聳、陡峭的層狀火山(Stratovolcanoes 或 Composite Volcanoes),這些火山通常具有陡峭的錐形輪廓,由熔岩流和火山碎屑(火山灰、火山岩塊)交替堆積而成,例如日本的富士山和菲律賓的馬榮火山。

流紋岩質熔岩 (Rhyolitic Lava)

- 特徵: 矽含量最高(約65-75% SiO2),黏度極高,流動性最差。

- 溫度: 最低(約700-850°C)。

- 噴發型態: 由於黏度極高,氣體難以逸出,壓力累積劇烈,因此流紋岩質熔岩的噴發往往是最劇烈、最具爆發性(Highly Explosive)的,容易產生危險的火山碎屑流(Pyroclastic Flows)和大量火山灰。它通常形成外形不規則的火山穹丘(Lava Domes)或在巨大爆發後形成破火山口(Calderas)。

5. 熔岩對地貌與環境的影響

熔岩從地心深處湧出,不僅是地球內部活力的展現,也對地表環境產生深遠的影響:

- 塑造地貌: 不同類型的熔岩流冷卻後會形成各種獨特的地貌,如廣闊的熔岩高原、雄偉的層狀火山、平緩的盾狀火山等。

- 形成肥沃土壤: 雖然熔岩流初期會破壞植被,但長期來看,火山噴發帶來的火山灰和風化的火山岩石能提供豐富的礦物質,形成極為肥沃的土壤,利於農業發展(如印尼、義大利等地的農業區)。

- 產生地熱能源: 地殼深處的岩漿是地熱能的來源,可用於發電和供暖。

- 潛在危害: 炙熱的熔岩流會摧毀所經之處的建築、基礎設施和生態系統。伴隨火山噴發產生的火山灰、火山碎屑流、泥石流和有毒氣體等,都可能對人類生命和財產造成巨大威脅。

總結:一場跨越地心的奇幻旅程

從地球深處高溫高壓的地函,透過減壓熔融、揮發物熔融或熱傳導熔融等機制生成岩漿,到岩漿庫的聚積與壓力膨脹,再到最終衝破地表化為炙熱的熔岩,這是一場漫長而複雜的地球物理化學之旅。熔岩不僅是地球內部活動的直觀體現,也是塑造地表景觀、影響氣候生態的重要力量。

了解熔岩的來源,讓我們對地球這顆行星的生命力有了更深刻的認識,也提醒著我們,在看似平靜的地表之下,蘊藏著無比強大且持續運行的自然力量。下一次當您看到關於火山噴發的新聞時,希望您能對「熔岩是怎樣來的」這個問題,有了更全面、更深入的理解。

常見問題 (FAQ)

Q1: 如何區分岩漿(Magma)和熔岩(Lava)?

A: 簡單來說,岩漿(Magma)是指存在於地球地表以下的熔融岩石,它在地球內部高壓高溫的環境中生成和儲存。而熔岩(Lava)則是岩漿噴出地表後,與地表空氣或水接觸的熔融岩石。兩者本質相同,僅因所在位置不同而稱謂有別。

Q2: 為何地球內部的岩石會熔融?不是應該都是固態的嗎?

A: 雖然地球內部大部分岩石是固態的,但在特定地質條件下會發生熔融。這主要是因為發生了三種機制之一或組合:減壓熔融(當岩石上升,壓力降低,熔點下降)、添加揮發物熔融(如水降低岩石熔點),以及熱傳導熔融(來自更熱區域的熱量傳遞)。這些機制使得岩石在特定的壓力-溫度條件下達到熔點,形成岩漿。

Q3: 熔岩的流動速度有多快?

A: 熔岩的流動速度差異很大,主要取決於其黏度(成分)、坡度以及噴發量。黏度較低的玄武岩質熔岩在陡峭的坡上,速度可達每小時數十公里(例如1950年夏威夷莫納羅亞火山的熔岩流),而黏度較高的流紋岩質熔岩則可能移動得非常緩慢,甚至幾天或幾週才移動數公尺。

Q4: 為何有些火山噴發很劇烈,有些卻很溫和?

A: 這主要與岩漿的黏度和氣體含量有關。黏度高且氣體含量多的岩漿(如流紋岩質),氣體難以從黏稠的岩漿中逸出,導致壓力在岩漿庫內快速累積,一旦突破地表,噴發就非常具爆發性。而黏度低且氣體易於逸出的岩漿(如玄武岩質),氣體可以緩慢釋放,壓力累積相對溫和,噴發則相對寧靜。

Q5: 熔岩冷卻後會變成什麼?

A: 熔岩冷卻後會固化形成各種火山岩(Volcanic Rocks),也稱為噴出岩。這些岩石的種類取決於熔岩的原始成分。例如,玄武岩質熔岩冷卻後會形成玄武岩;安山岩質熔岩形成安山岩;流紋岩質熔岩則形成流紋岩。這些火山岩是構成地球地殼的重要組成部分。