為何會內出血:從內臟損傷到血液凝固異常,深度解析潛在原因與應對之道

內出血,這個醫學術語聽起來令人不安,它指的是血液從血管系統中流出,但卻沒有流到體外,而是在體內積聚。由於血液沒有明顯外溢,因此內出血往往更難被立即察覺,其潛在的危險性也可能因此被低估。從輕微的瘀血到危及生命的器官積血,內出血的嚴重程度差異極大,但無論如何,了解為何會內出血,以及其背後的原因,對於及時識別、正確處理,甚至預防,都至關重要。

本篇文章將深入探討為何會內出血的各種複雜原因,從常見的外傷事故到潛在的慢性疾病,甚至是藥物副作用,希望能為您提供一個全面而詳細的解析,幫助您更好地認識這個不容忽視的健康議題。

Table of Contents

內出血的主要原因:多元且複雜

為何會內出血?這問題的答案並非單一,它涵蓋了外力衝擊、身體內部疾病、藥物影響等多個層面。以下我們將其歸納為幾個主要類別:

外傷性傷害

這是最常見的內出血原因,通常由於強大的外力衝擊或穿刺傷導致血管破裂。

- 鈍器創傷(Blunt Trauma):

當身體受到沒有穿透皮膚的衝擊時,例如車禍、跌倒、運動傷害或暴力毆打,強大的力量可能導致體內器官、肌肉、骨骼或血管受到擠壓、撕裂或挫傷。

- 器官撕裂傷:肝臟、脾臟、腎臟等實質性器官因質地脆弱且血管豐富,在受到撞擊時極易發生撕裂,造成大量內出血。例如,嚴重的腹部撞擊可能導致脾臟破裂。

- 骨折:特別是長骨(如股骨、脛骨)或骨盆骨折,由於骨骼周圍有大量血管,骨折碎片可能刺穿血管,引發內出血,甚至形成血腫。

- 腦部出血:頭部受到撞擊後,顱骨內的血管可能破裂,導致硬膜外出血、硬膜下出血或腦內出血。這類出血對生命威脅極大,因顱腔空間有限,積血會壓迫腦組織。

- 胸腔出血(血胸):肋骨骨折可能刺破肺部或胸壁血管,導致血液積聚在胸腔內,影響肺部擴張。

- 穿刺傷(Penetrating Trauma):

由尖銳物體(如刀、子彈、玻璃碎片)穿透身體,直接刺破血管或器官,造成出血。這類傷害通常伴隨明顯的外部傷口,但也可能內部損傷更嚴重。

非外傷性醫療狀況

除了外傷,許多身體內部的疾病或異常也可能導致為何會內出血。

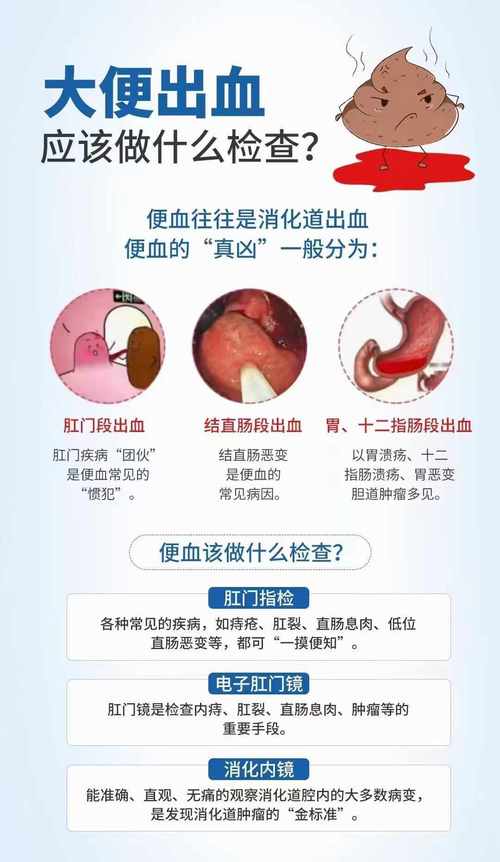

- 消化道出血:

這是非常常見的內出血形式,通常表現為上消化道或下消化道出血。

- 胃潰瘍或十二指腸潰瘍:胃酸侵蝕消化道黏膜,當潰瘍深及血管時,就會引起出血。

- 食道靜脈曲張破裂:常見於肝硬化患者,肝門靜脈壓力過高導致食道靜脈曲張,一旦破裂可引起危及生命的大量出血。

- 憩室炎:大腸憩室內的血管因發炎或壓力變化而破裂。

- 發炎性腸道疾病(IBD):如克隆氏症或潰瘍性結腸炎,腸道長期發炎導致黏膜破損出血。

- 腸道腫瘤或息肉:惡性腫瘤或較大的息肉可能因表面破損而滲血。

- 血管疾病:

血管本身的結構異常或病變,是為何會內出血的重要原因。

- 動脈瘤破裂:血管壁局部膨大形成的囊袋,由於血管壁變薄,一旦壓力過高或受到衝擊,就可能破裂導致大出血。常見於主動脈(腹主動脈瘤)或腦部血管(腦動脈瘤)。

- 動靜脈畸形(AVM):血管發育異常,動脈直接與靜脈相連而沒有微血管過渡,這些異常的血管團塊較脆弱,易於破裂。

- 血管炎:血管壁因發炎而受損,導致滲漏或破裂。

- 凝血功能障礙:

血液無法正常凝固,使得即使是輕微的損傷也可能導致持續性出血。

- 血友病:遺傳性疾病,缺乏某些凝血因子,導致血液凝固異常。

- 血小板減少症:血小板數量不足或功能異常,影響止血能力(如特發性血小板減少性紫斑症 ITP)。

- 瀰漫性血管內凝血(DIC):一種嚴重的凝血異常,體內凝血系統被過度激活,導致大量凝血因子被消耗,反而引起廣泛性出血。常發生於嚴重感染、癌症、外傷或產科併發症。

- 肝功能不全:肝臟是許多凝血因子合成的場所,肝功能嚴重受損會導致凝血因子缺乏,增加出血風險。

- 維生素K缺乏:維生素K是合成某些凝血因子所必需的,缺乏時會影響凝血功能。

- 藥物副作用:

某些藥物會影響血液凝固功能,增加出血風險。

- 抗凝血劑:如華法林(Warfarin)、新型口服抗凝血劑(NOACs),用於預防血栓形成,但過量或監測不當可能導致內出血。

- 抗血小板藥物:如阿斯匹靈(Aspirin)、保栓通(Clopidogrel),用於抑制血小板凝集,長期服用或高劑量使用會增加出血風險,尤其是消化道出血。

- 非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs):如布洛芬(Ibuprofen)、萘普生(Naproxen),長期或高劑量使用可能損害胃黏膜,引起胃潰瘍和消化道出血。

- 某些保健食品或草藥:如魚油、人參、銀杏等,在與抗凝血劑或抗血小板藥物併用時,可能增加出血風險。

- 婦科相關原因:

- 子宮外孕破裂:受精卵在子宮腔外著床(最常見於輸卵管),胚胎成長撐破輸卵管,導致大量腹腔內出血,是一種需要緊急手術的婦科急症。

- 卵巢囊腫破裂:黃體囊腫或其他卵巢囊腫在某些情況下可能破裂,導致少量或大量腹腔內出血。

- 癌症:

惡性腫瘤可能侵蝕周圍血管,導致出血。例如,大腸癌可能引起慢性消化道出血;肺癌可能導致咳血;腎臟癌可能引起血尿。

- 嚴重感染/敗血症:

嚴重的全身性感染(敗血症)可能導致血管損傷、血小板功能異常或瀰漫性血管內凝血(DIC),進而引起廣泛性內出血。

手術後併發症

任何手術都存在一定風險,其中之一就是術後出血。這可能是由於術中未能完全止血、凝血功能受損或術後血管重新開放等原因引起。

內出血的常見症狀與警訊

為何會內出血?了解其原因固然重要,但更關鍵的是能夠及時辨識內出血的症狀。由於血液積聚在體內,症狀往往較為隱匿,且依出血部位和量而異。

全身性症狀(失血過多導致的休克前兆)

- 疲勞、虛弱和頭暈:由於血紅素下降,身體組織缺氧。

- 臉色蒼白、皮膚濕冷:血液流失導致血壓下降,末梢循環變差。

- 心跳加速、呼吸急促:身體代償性反應,試圖維持血液供應。

- 血壓下降:嚴重出血導致血容量不足。

- 意識不清、煩躁不安甚至昏迷:腦部缺氧的表現。

- 口渴:身體缺水反應。

局部性症狀(依出血部位而定)

-

腹腔內出血:

常見於肝臟、脾臟、腎臟或腸道受損。

腹部疼痛、腹脹、腹部僵硬或觸痛、噁心嘔吐,嚴重時可見腹壁出現瘀斑(如肚臍周圍的Cullen氏徵或兩側腰部的Grey Turner氏徵)。

-

胸腔內出血(血胸):

常見於肺部或胸壁血管受損。

胸痛、呼吸困難、氣短、咳嗽、咳血,嚴重時可見呼吸急促、嘴唇發紫。

-

顱內出血(腦出血):

腦部血管破裂。

突發性劇烈頭痛、噁心嘔吐、意識改變(嗜睡、昏迷)、偏癱、視力模糊、言語困難、癲癇發作等神經功能障礙。

-

消化道出血:

胃、腸道、食道出血。

上消化道出血:嘔血(吐出鮮紅色或咖啡渣狀物)、解黑便(柏油樣便,因血液在腸道內被消化變色)。

下消化道出血:解鮮紅色血便或暗紅色血便。 -

泌尿道出血:

腎臟、輸尿管、膀胱、尿道出血。

血尿(肉眼可見或顯微鏡下發現)。

-

關節腔或肌肉內出血:

多見於凝血功能異常者。

關節腫脹、疼痛、活動受限;肌肉腫脹、疼痛、按壓有波動感、局部瘀青。

請注意,上述症狀可能逐步惡化。一旦懷疑有內出血,無論症狀輕重,都應立即就醫。

如何診斷內出血?

由於內出血的隱蔽性,準確診斷至關重要。醫生通常會綜合多方面資訊進行判斷。

- 病史詢問與身體檢查:

詳細了解近期是否有外傷、手術、服用特定藥物史,以及是否有慢性病史。醫生會檢查生命徵象(血壓、心率、呼吸)、觀察皮膚黏膜顏色、觸診腹部或檢查其他可疑部位。

- 實驗室檢查:

- 全血細胞計數(CBC):評估血紅素和紅血球數量,出血會導致血紅素下降。

- 凝血功能檢查(PT、APTT、INR):評估血液凝固時間,判斷是否存在凝血功能障礙。

- 血型及交叉配血:為可能需要的輸血做準備。

- 影像學檢查:

這是診斷內出血位置和嚴重程度的關鍵。

- 超音波(Ultrasound):快速、非侵入性,常用於急診室評估腹部或胸腔是否有積液(血液)。

- 電腦斷層掃描(CT Scan):提供更詳細的橫截面影像,能清晰顯示器官損傷、血腫位置和大小,是診斷內出血的金標準。

- 磁振造影(MRI):對於腦部或脊髓出血的診斷尤其精確。

- 血管攝影(Angiography):如果懷疑特定血管破裂,可注射顯影劑,通過X光觀察血管走向和是否有漏血點。

- 內視鏡檢查:

針對消化道出血,胃鏡或大腸鏡可以直接觀察出血點,並進行止血處理。

- 診斷性腹腔穿刺/灌洗(Diagnostic Peritoneal Lavage, DPL):

在急診情況下,對於腹部外傷懷疑有內出血但影像檢查不確定的病患,可進行此項檢查以快速判斷。

內出血的治療原則

內出血的治療取決於出血的部位、原因、出血量以及患者的整體狀況。總體而言,治療原則包括:

- 穩定生命徵象:

輸液、輸血以補充血容量,維持血壓和循環穩定,必要時給予氧氣支持。

- 找出並控制出血源:

這是最核心的治療目標。

- 手術止血:對於器官撕裂、大血管破裂或消化道嚴重出血,通常需要緊急手術修復血管、切除受損組織或止血。

- 血管內栓塞術:通過導管將栓塞物質(如彈簧圈、微粒)送至出血部位,阻塞破裂血管,達到止血目的,適用於動脈瘤破裂、動靜脈畸形或某些消化道出血。

- 內視鏡止血:對於消化道出血,可通過內視鏡進行止血夾止血、電燒止血、注射止血劑等。

- 藥物治療:如果是由於凝血功能障礙引起,可能需要補充凝血因子、血小板或維生素K;若因藥物引起,則需調整或停用相關藥物。

- 支持性治療與併發症處理:

監測患者情況,預防或處理感染、器官衰竭等併發症。

如何預防內出血?

雖然某些內出血無法完全預防,但仍有許多方法可以降低風險:

- 預防外傷:

在進行可能導致外傷的活動時,佩戴適當的防護裝備(如騎摩托車戴安全帽,運動時穿戴護具)。遵守交通規則,避免酒駕和疲勞駕駛。居家環境中減少跌倒風險,特別是對於老年人。

- 謹慎使用藥物:

嚴格遵照醫囑服用抗凝血劑或抗血小板藥物,定期監測凝血功能。避免自行購買和長期服用非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs),如有需要,請諮詢醫生。告知醫生您正在使用的所有藥物和保健品。

- 積極管理慢性病:

控制高血壓以降低動脈瘤和中風的風險。積極治療肝病,預防肝硬化和食道靜脈曲張。控制糖尿病、高血脂等慢性病,保護血管健康。

- 定期健康檢查:

特別是對於有家族史或高風險因素的人群,定期檢查可以及早發現和處理潛在的血管或器官問題。

- 健康飲食與生活習慣:

均衡飲食,戒菸限酒,保持適度運動,有助於維持血管健康和整體免疫力。

何時需要立即就醫?

認識為何會內出血的潛在原因和症狀是為了能夠及時採取行動。如果您或您身邊的人出現以下任何一種情況,請務必立即尋求緊急醫療協助:

- 嚴重的意外事故、跌倒或暴力創傷後出現任何不適。

- 不明原因的腹部劇痛、腹脹、腹部僵硬。

- 突發性劇烈頭痛,伴隨視力模糊、肢體無力、意識改變。

- 嘔吐物呈鮮紅色或咖啡渣狀。

- 解出柏油樣黑便或大量鮮紅色血便。

- 無故出現大量瘀青,或輕微碰觸即大片瘀血。

- 服用抗凝血劑或抗血小板藥物後出現不尋常出血。

- 臉色蒼白、心跳加速、呼吸急促、手腳冰冷、意識模糊等休克症狀。

任何對內出血的懷疑都應被視為緊急狀況,延遲診斷和治療可能導致嚴重後果,甚至危及生命。

結論

內出血是一個嚴峻的醫療問題,其成因多樣,從外部的創傷到內部的疾病,甚至是藥物的影響,都可能導致血液在體內不正常地流失。了解為何會內出血,並能夠辨識其隱匿的症狀,是保護自身及家人健康的關鍵。當您或身邊的人出現任何懷疑內出血的症狀時,切勿延遲,務必立即尋求專業的醫療評估和幫助。早期診斷和及時治療,是成功控制內出血、避免嚴重併發症的唯一途徑。記住,對於內出血,時間就是生命。

常見問題 (FAQ)

Q: 為何內出血有時難以察覺?

A: 內出血之所以難以察覺,主要因為血液並未流到體外,早期症狀可能不明顯或非特異性。例如,輕微的內出血可能只引起輕微不適或瘀青;而深部器官出血如腹腔內出血,其症狀可能被誤認為消化不良或肌肉疼痛,直到出血量大、引發休克症狀時才引起重視。此外,有些出血在初期可能被身體的代償機制所掩蓋,延誤了診斷。

Q: 內出血可以自己好嗎?

A: 答案取決於出血的量和原因。非常輕微的內出血(例如皮下瘀血)通常可以自行吸收癒合。然而,對於中度或嚴重的內出血,特別是涉及重要器官(如腦部、脾臟、肝臟、大量消化道出血)或由於凝血功能障礙引起的出血,身體無法有效止血或吸收大量積血,這種情況下不可能自行痊癒,反而會迅速惡化,導致器官功能受損、休克甚至危及生命,必須立即尋求醫療介入。

Q: 如何判斷自己是否有內出血?

A: 自我判斷內出血是困難的,因為症狀可能多變且隱匿。但您可以留意以下關鍵警訊:若近期有外傷史(車禍、跌倒、重擊),隨後出現不明原因的疲勞、虛弱、頭暈、臉色蒼白、心跳加速、腹痛、腹脹、意識不清或突然肢體無力。消化道出血可能表現為嘔吐咖啡渣狀物或解黑便。任何這些症狀,尤其是在沒有明顯外傷但身體感到非常不適時,都應立即懷疑內出血的可能性並前往急診室就醫。

Q: 內出血會導致哪些併發症?

A: 內出血的併發症與出血的部位和量密切相關。輕則可能只是局部血腫和疼痛;重則可能導致:

- 失血性休克:大量血液流失導致血壓驟降,器官灌流不足,危及生命。

- 器官功能受損:血液積聚壓迫周圍器官(如顱內出血壓迫腦組織),或因失血導致器官缺氧壞死。

- 感染:積聚的血液可能成為細菌滋生的溫床。

- 貧血:長期或大量失血會導致慢性或急性貧血。

- 凝血功能異常惡化:如DIC。

- 死亡:嚴重、未經治療的內出血可能迅速導致死亡。

Q: 飲食或生活習慣能預防內出血嗎?

A: 雖然飲食和生活習慣不能直接預防所有類型的內出血(特別是突發性外傷),但它們對於降低某些內出血的風險至關重要。例如:

- 健康飲食:有助於維持血管彈性,控制血壓,從而降低動脈瘤或血管破裂的風險。

- 限制酒精攝入:避免酒精性肝病,減少食道靜脈曲張破裂的風險。

- 戒菸:吸菸會損害血管壁,增加多種心血管疾病風險,包括動脈瘤。

- 適度運動與體重管理:有助於控制慢性病如高血壓、糖尿病,這些疾病都可能間接增加出血風險。

- 避免濫用藥物:特別是長期或過量服用非類固醇消炎止痛藥,應在醫師指導下使用。

- 安全意識:養成良好的安全習慣(如繫安全帶、戴安全帽),可顯著降低外傷性內出血的機率。