為什麼會起疹子?探究皮膚發紅、搔癢與不適的背後真相

你是不是也曾經有過這樣的經驗,明明前一刻還好好的,突然間皮膚就開始發紅、發癢,甚至冒出大大小小的疹子?那種突如其來的搔癢感,真的會讓人坐立難安、心煩意亂,恨不得把皮膚抓破!很多人都會好奇:「唉唷,這疹子到底為什麼會冒出來啊?」其實啊,起疹子可不是什麼小事,它是我們身體發出的一種警訊喔!

簡單來說,起疹子就是皮膚對內外環境刺激的一種「抗議」或「反應」,通常是皮膚發炎、免疫系統被活化、或是細胞受到損害的結果。它可能預示著過敏反應、感染、內科疾病,甚至是情緒壓力等等。所以說,當你發現身上出現疹子的時候,可不能只是抓抓了事,而是要試著去理解它背後可能的原因喔!這篇文章就是要帶你深入探究,到底「為什麼會起疹子」,以及我們該如何正確面對和處理這些惱人的皮膚問題。

Table of Contents

深究「起疹子」的生物學機制:皮膚的求救訊號

要了解為什麼會起疹子,我們得先從皮膚的構造和它的「本職工作」說起。我們的皮膚不只是身體最外層的保護膜,它還是一個非常精密的感應器和免疫器官呢!當皮膚受到刺激或傷害時,它就會啟動一系列的防禦機制,而這些機制的外在表現,常常就是我們看到的「疹子」。

炎症反應:皮膚發紅、腫脹的元兇

無論是哪種原因導致的疹子,背後幾乎都脫離不了「炎症反應」。想像一下,當皮膚細胞偵測到有「入侵者」(比如細菌、過敏原)或是「傷害」(比如物理摩擦、紫外線),它就會立刻啟動「報警系統」。

- 血管擴張: 為了讓更多的免疫細胞和養分到達受損部位,皮膚的小血管會擴張,導致局部血液流量增加,這就是為什麼疹子會看起來「紅紅的」。

- 細胞滲透: 血管通透性增加,讓組織液、免疫細胞(如嗜中性球、淋巴球)更容易滲透到周圍組織,這就造成了「腫脹」的感覺。

- 神經末梢刺激: 炎症因子也會刺激皮膚裡的神經末梢,進而產生「搔癢」或「疼痛」的感覺。這搔癢感,真的是讓人很難忍受啊!

免疫系統:組織胺的秘密任務

在許多過敏引起的疹子中,免疫系統扮演著核心角色。當身體接觸到它認為是「敵人」的物質(即使這個物質對大多數人無害,我們稱之為「過敏原」),免疫系統中的某些細胞,特別是「肥大細胞」(Mast Cells),就會被活化。

我的觀察啦,很多時候我們都會忽略一點,就是這個免疫反應其實是身體的一種「保護機制」,它本意是好的,但有時候卻會「過度反應」,反而造成了不適。

活化的肥大細胞會釋放出多種化學物質,其中最有名、也最讓我們感到困擾的就是「組織胺」(Histamine)。組織胺一被釋放,就會:

- 迅速引起血管擴張和通透性增加,導致紅腫。

- 直接刺激感覺神經末梢,造成強烈的搔癢感。

這就是為什麼當你起疹子、特別是蕁麻疹時,會覺得又紅又腫又癢,而且來得又急又快的原因。

皮膚屏障受損:讓外敵有機可乘

我們的皮膚表層有一道「天然屏障」,就像一道堅固的城牆,能抵禦外來刺激和微生物的入侵,同時防止水分流失。但如果這道屏障因為各種原因(例如過度清潔、乾燥、化學物質刺激、慢性皮膚病)而受損,那麼各種刺激物、過敏原、甚至病菌就更容易趁虛而入,進而誘發炎症反應,導致起疹子。

導致皮膚起疹子的常見原因類型

既然了解了疹子形成的機制,我們再來看看實際生活中,到底有哪些常見的原因會讓我們的皮膚發脾氣呢?這可真是五花八門,有時候連醫生都要費一番功夫才能抽絲剝繭找出來呢!

過敏性反應:免疫系統的「誤報」

這是最常見的起疹子原因之一。免疫系統把一些無害的物質誤判為「威脅」,然後啟動了防禦機制。

接觸性皮膚炎:碰到了什麼不該碰的?

- 刺激性接觸性皮膚炎: 皮膚直接接觸到刺激性物質,例如強酸、強鹼、清潔劑、溶劑、甚至頻繁洗手也會。這種情況下,任何人接觸到足夠濃度和時間的刺激物都可能起疹子,疹子通常侷限在接觸部位,紅、腫、癢、甚至有水泡。

- 過敏性接觸性皮膚炎: 這是免疫系統對特定物質產生的過敏反應,例如鎳(飾品)、香料、防腐劑、染髮劑、橡膠(手套)、漆樹等等。通常第一次接觸不會有事,但再次接觸時免疫系統會「記住」它,進而引發過敏反應。疹子可能延遲幾小時到幾天出現,搔癢感通常很強烈。

異位性皮膚炎 (濕疹):遺傳與環境的交織

這是一種慢性、反覆發作的皮膚病,通常與遺傳有關,患者的皮膚屏障功能較弱。疹子常表現為乾燥、搔癢、紅斑、脫屑,好發於肘窩、膝窩、頸部等屈側部位。嬰幼兒臉部和頭皮也很常見。

蕁麻疹:來去如風的「風疹塊」

蕁麻疹的特點就是疹子來得快、去得也快,常常是突然出現一片膨起、紅腫、非常癢的疹塊,通常在24小時內自行消退,不留痕跡,但可能在其他部位又冒出來。原因非常多樣,可能是食物(海鮮、堅果、雞蛋)、藥物(止痛藥、抗生素)、感染、昆蟲叮咬、物理性刺激(冷、熱、壓力、搔抓)、甚至情緒壓力。我曾經有個患者,每次壓力大就會全身起蕁麻疹,真的很奇妙!

食物與藥物過敏:吃錯了?用錯了?

某些食物(如花生、牛奶、雞蛋、海鮮)或藥物(如抗生素、非類固醇消炎止痛藥)也可能引發全身性或局部性的皮膚疹。這類反應可能輕微,僅限於皮膚,也可能嚴重到引起呼吸困難等過敏性休克症狀,需要特別留意。

感染性因素:細菌、病毒、黴菌、寄生蟲的作祟

當微生物侵入皮膚,身體為了對抗它們,也會產生炎症反應,表現為疹子。

病毒感染:從孩童到成人皆可能

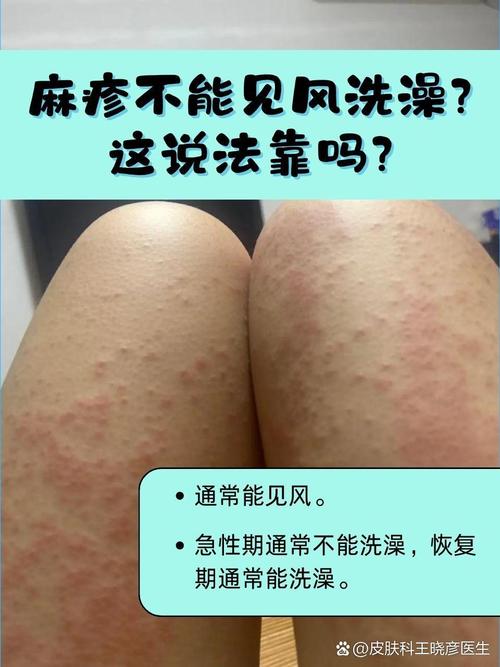

- 麻疹、德國麻疹、水痘: 這些是兒童時期常見的病毒疹,通常伴隨發燒、倦怠等全身症狀,疹子具有特定的型態和分佈。

- 帶狀疱疹(皮蛇): 由水痘病毒再活化引起,沿著神經節分佈,出現帶狀的紅斑、水泡,通常伴有劇烈神經痛。那種痛,真的是會讓人印象深刻!

- 腸病毒: 特別是手足口病,在兒童間流行,手掌、腳掌、口腔會出現小水泡或紅疹。

細菌感染:皮膚的紅色警報

- 膿痂疹: 多見於兒童,常因搔抓引起,出現有蜜黃色結痂的水泡或膿皰。

- 蜂窩性組織炎: 細菌深入皮膚組織,造成大面積的紅腫熱痛,嚴重時可能發燒,需要立即就醫。

黴菌感染:潮濕溫暖的溫床

- 香港腳(足癬)、股癬、體癬: 在潮濕溫暖的環境下滋生,表現為紅斑、脫屑、搔癢,邊緣有明顯的丘疹或水泡。

寄生蟲感染:看不見的侵擾

- 疥瘡: 疥蟲鑽入皮膚角質層產卵,引起劇烈搔癢,特別是夜間。疹子多見於手指縫、手腕、腋下、腰部等處。

- 跳蚤、蚊蟲叮咬: 局部紅腫、搔癢的丘疹或風疹塊。

自體免疫疾病:身體攻擊自己?

在某些情況下,人體的免疫系統會「錯亂」,把自己的正常細胞或組織誤認為是外來物,進而發動攻擊,導致慢性炎症反應,進而表現出各種皮疹。

- 紅斑性狼瘡: 典型表現是臉部鼻樑和兩頰的「蝴蝶斑」,也可出現其他多形性皮疹。

- 乾癬(牛皮癬): 是一種常見的慢性免疫疾病,表現為銀白色鱗屑的紅色斑塊,好發於頭皮、肘部、膝部等處。

物理性刺激與環境因素:大自然的考驗

我們的皮膚也會受到環境中的物理因素影響而起疹子。

- 熱疹(痱子): 在濕熱環境下,汗腺導管阻塞,汗液無法排出,導致皮膚出現小紅點或小水泡。

- 曬傷(光敏感性皮炎): 過度曝曬於紫外線下,或對陽光敏感的人,皮膚會出現紅、腫、痛、甚至水泡。

- 摩擦、壓力: 長時間的衣物摩擦或壓力也可能導致皮膚發炎,例如穿太緊的衣服勒出的紅印。

內科疾病的皮膚表現:身體的「櫥窗」

有時候,起疹子並非皮膚本身的問題,而是某些潛在的全身性疾病在皮膚上的表現。

- 肝腎功能異常: 肝病或腎病末期的患者可能因體內毒素累積,引起全身性搔癢或不特定皮疹。

- 糖尿病: 糖尿病患者因血糖控制不佳,皮膚容易感染或出現特異性皮疹。

- 甲狀腺功能異常: 甲狀腺功能亢進或低下也可能引起皮膚乾燥、搔癢或發紅。

這些情況下,皮膚的表現就像是身體內部狀況的一個「櫥窗」,透過它,醫生可以窺探到更深層的健康問題。這也是為什麼,當你起疹子卻找不出明顯外在原因時,醫生可能會建議你做一些抽血檢查的原因。

藥物副作用:意想不到的反應

很多藥物都可能引起皮膚反應,這稱之為「藥物疹」。從輕微的紅疹、搔癢,到嚴重的剝脫性皮炎、史蒂芬強森症候群(Steven-Johnson Syndrome),都有可能發生。常見引起藥物疹的藥物包括某些抗生素、非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)、降尿酸藥物等。

我的經驗告訴我,當患者突然全身起疹子,而且之前沒有類似病史時,我會優先問:「最近有沒有吃什麼新的藥?包括中藥、保健食品喔!」因為藥物反應常常讓人措手不及。

如何辨別與初步處理不同類型的疹子?

面對起疹子,我們當然希望能夠盡快緩解不適。雖然正確診斷仍需專業醫師,但我們可以先學會觀察,並進行一些初步的居家護理。

觀察重點:當個自己的「皮膚偵探」

當你發現身上有疹子時,試著觀察以下幾點,這會對醫生診斷非常有幫助:

- 疹子的形狀與大小: 是小紅點?膨起的塊狀?水泡?膿皰?還是斑塊?

- 顏色: 鮮紅?暗紅?偏白?

- 分佈: 是全身性的?還是只侷限在特定部位(如手腳、臉部、關節彎曲處)?是對稱分佈還是單側?

- 伴隨症狀: 除了癢或痛,有沒有發燒、喉嚨痛、關節痛、腹瀉等其他全身症狀?

- 出現時間與誘因: 什麼時候開始出現的?有沒有接觸到什麼新的東西?吃了什麼?服用了什麼藥?最近壓力大嗎?

- 演變過程: 疹子是變多、變少、變大、變小?有沒有自行消退過?

這裡提供一個簡單的表格,讓大家對常見的疹子型態有個初步概念:

| 疹子類型 | 典型外觀 | 常見分佈 | 主要症狀 | 可能原因 |

|---|---|---|---|---|

| 蕁麻疹 | 膨起、紅腫的塊狀,邊緣清楚,可能呈環狀或地圖狀,來去迅速 | 全身任何部位,可遊走性 | 劇烈搔癢 | 過敏原(食物、藥物)、感染、物理刺激、壓力 |

| 接觸性皮膚炎 | 紅斑、腫脹、丘疹、水泡,邊界清晰 | 接觸過敏原/刺激物的部位 | 搔癢,可能燒灼感 | 刺激物(清潔劑)、過敏原(鎳、香料) |

| 異位性皮膚炎 | 乾燥、紅斑、脫屑、粗糙、增厚 | 嬰兒:臉、頭皮。兒童/成人:肘窩、膝窩、頸部 | 慢性搔癢 | 遺傳、皮膚屏障缺陷、環境 |

| 熱疹(痱子) | 細小紅點或晶瑩剔透的小水泡 | 易出汗部位,如頸部、背部、胸部、腋下 | 輕微搔癢或刺痛 | 濕熱環境、汗腺阻塞 |

| 帶狀疱疹 | 帶狀分佈的紅斑、水泡,單側 | 沿著神經節分佈,常見於軀幹、臉部 | 劇烈神經痛、灼熱感 | 水痘病毒再活化(免疫力下降) |

居家護理原則:舒緩與保護

在等待就醫或症狀輕微時,我們可以做一些簡單的居家護理來緩解不適,並避免情況惡化:

- 溫和清潔: 使用溫和、不含皂鹼的潔膚產品,用溫水而非熱水洗澡。熱水會帶走皮膚上的天然油脂,讓皮膚更乾燥、更癢。

- 加強保濕: 洗澡後立即塗抹無香料、無色素的保濕產品,幫助修復皮膚屏障,減輕乾燥和搔癢。對我來說,保濕是皮膚保養的基礎,也是對抗許多皮膚疹的關鍵。

- 冷敷: 對於局部紅腫、搔癢的疹子,用乾淨的濕毛巾或冰袋進行冷敷,可以有效鎮靜皮膚,減輕不適。

- 避免搔抓: 這是最最重要的一點!搔抓會進一步破壞皮膚屏障,導致細菌感染,甚至留下疤痕或色素沉澱。如果真的很癢,可以輕拍或冷敷,剪短指甲,避免在不知不覺中抓傷。

- 穿著寬鬆透氣衣物: 選擇棉質等天然纖維的寬鬆衣物,避免化學纖維對皮膚的刺激,減少摩擦和悶熱。

- 避免刺激物: 盡量避免接觸可能引起過敏或刺激的物質,例如香水、化妝品、化學清潔劑等。

- 適度休息與壓力管理: 許多皮膚問題都與壓力和睡眠不足有關。保持充足的睡眠和放鬆心情,對皮膚健康非常有益。

什麼時候該看醫生?專業診斷的重要性

雖然有些輕微的疹子可能會自行消退,但以下情況出現時,請務必立即尋求專業皮膚科醫師的協助:

- 疹子面積迅速擴大,或蔓延至全身。

- 伴隨高燒、寒顫、喉嚨痛、關節痛、呼吸困難、吞嚥困難等全身性症狀。 這可能是嚴重感染或全身性疾病的警訊,甚至可能是致命的過敏性休克。

- 疹子出現水泡、膿皰或破皮,且有分泌物或惡臭,懷疑細菌感染。

- 搔癢劇烈,嚴重影響睡眠或日常生活。

- 居家護理後,疹子症狀未見改善或反而惡化。

- 疹子反覆發作,找不出明確原因。

- 懷疑是藥物引起的疹子,尤其是服藥後短時間內出現的全身性紅疹。

- 嬰幼兒或免疫力較差的老年人出現疹子,應特別小心。

皮膚科醫師的診斷流程:抽絲剝繭找答案

當你去看皮膚科醫師時,他們通常會採取以下步驟來幫助你找出起疹子的原因:

- 詳細問診: 醫生會仔細詢問你的病史、過敏史、近期用藥情況、生活習慣、接觸史、疹子的發生時間、演變過程及伴隨症狀等等。提供越詳細的資訊,越有助於醫生判斷。

- 視診與觸診: 醫生會仔細觀察疹子的形態、顏色、分佈,並觸摸皮膚,感受其質地、溫度等。

- 皮膚鏡檢查: 對於某些特殊的皮膚病變,醫生可能會使用皮膚鏡進行放大觀察,以辨別細微的特徵。

- 過敏原測試: 如果懷疑是過敏引起的,醫生可能會建議進行皮膚點刺測試(Patch Test)或抽血檢測特定過敏原,來找出具體的致敏物質。

- 皮膚切片檢查: 這是更具侵入性的檢查,醫生會取一小塊皮膚組織送去病理化驗,以確定診斷,特別是對於那些不典型、難以診斷的皮疹,或懷疑自體免疫疾病時。

- 抽血檢查: 如懷疑是感染性疾病或內科疾病引起的皮疹,可能會抽血檢查發炎指數、肝腎功能、血糖、甲狀腺功能或特定抗體等。

總之,起疹子是身體發出的警訊,了解它背後的原因至關重要。千萬不要自行亂用藥,以免延誤診斷或造成更嚴重的問題。

我的觀點:預防勝於治療的皮膚管理哲學

作為一個長期關注皮膚健康的人,我深深覺得,比起事後補救,預防永遠是最好的策略。很多皮膚疹其實是可以在日常生活中加以避免的,只要我們對自己的皮膚多一份關心和了解。

日常皮膚保養:細水長流的呵護

說到皮膚保養,很多人都只想到美白抗老,但其實最基本的「保濕」和「防曬」才是預防各種皮膚問題的基石。

- 溫和清潔: 避免使用含有刺激性成分的洗面乳或沐浴乳,水溫不宜過熱,洗後輕拍乾燥而非用力搓揉。

- 充分保濕: 每天洗澡後或皮膚感覺乾燥時,塗抹足夠的保濕產品。選擇質地溫和、成分單純、無香料色素的產品,特別是針對敏感性肌膚設計的。充分的保濕能幫助維持皮膚屏障的完整性,降低外來刺激物入侵的機會。

- 全年防曬: 紫外線是皮膚的頭號殺手,不僅會加速老化,也是許多皮膚疾病的誘因。無論晴雨,都要養成使用防曬乳、戴帽子、撐傘的好習慣。

避免已知過敏原:知己知彼,百戰百勝

如果你已經知道自己對哪些物質過敏(例如特定食物、金屬、化妝品成分),那麼請務必嚴格避免接觸。這聽起來很簡單,但實踐起來需要細心閱讀成分標示,甚至改變一些生活習慣。對於容易起疹子的人來說,我會建議你記錄下每次起疹子前的飲食、接觸物、壓力狀況等等,找出可能的模式,這樣才能更精準地避開「地雷」。

健康生活習慣:由內而外的呵護

皮膚的健康狀況,其實是全身健康的一個縮影。很多時候,內在的不平衡也會反映在皮膚上。

- 均衡飲食: 攝取足夠的維生素、礦物質和抗氧化劑。少吃油炸、辛辣、高糖的食物,因為這些可能加重體內炎症反應。

- 充足睡眠: 睡眠不足會影響免疫系統,增加身體的壓力荷爾蒙,進而讓皮膚更容易出現問題。

- 壓力管理: 長期壓力會導致內分泌失調,免疫力下降,許多皮膚病(如異位性皮膚炎、蕁麻疹、乾癬)都可能因壓力而惡化。找到適合自己的紓壓方式,無論是運動、冥想、聽音樂,都非常重要。

- 適度運動: 運動能促進血液循環,幫助身體排毒,對皮膚健康有益。但要注意運動後的清潔,避免汗水堵塞毛孔。

總之,起疹子並不是一個孤立的事件,它往往是身體在告訴我們,某些地方可能出了狀況。透過對皮膚的細心觀察、生活習慣的調整,以及適時尋求專業協助,我們就能更好地理解並管理這些惱人的皮膚發紅、搔癢與不適,讓皮膚回歸健康的狀態。

起疹子常見問答集

Q1: 起疹子會傳染嗎?

這要看疹子是什麼原因引起的。有些疹子會傳染,有些則不會。

會傳染的疹子: 大部分是由感染引起的。例如,水痘、麻疹、德國麻疹、帶狀疱疹、腸病毒手足口病等病毒疹,細菌性的膿痂疹,以及黴菌感染(如香港腳、體癬),還有寄生蟲感染(如疥瘡)等,都具有傳染性。這些疹子通常會透過直接接觸、飛沫傳播、或共用物品傳播。

不會傳染的疹子: 大多數的過敏性皮膚炎,如接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、蕁麻疹,以及由內科疾病、藥物、物理刺激或自體免疫疾病引起的疹子,都是不會傳染的。也就是說,你不會因為接觸到有異位性皮膚炎的朋友就自己也起疹子。

所以,當你起疹子時,如果沒有明確診斷,最好還是避免與他人有過多的皮膚接觸,尤其是有小孩子或免疫力較差的人,直到確認診斷為非傳染性原因,這樣會比較保險喔。

Q2: 疹子一直好不了怎麼辦?

如果你的疹子持續一段時間,而且經過初步的居家護理或自行擦藥後仍然沒有好轉,甚至惡化,那絕對是時候去看醫生了!

專業診斷是關鍵: 疹子的原因非常多樣,有時候表面看起來很像的疹子,背後卻是截然不同的病因。只有專業的皮膚科醫師才能透過詳細的問診、視診,甚至必要的檢查(如過敏原測試、皮膚切片、抽血),來做出正確的診斷。不正確的診斷會導致錯誤的治療,延誤病情。

找出根本原因: 醫生會幫你找出疹子的根本原因,例如是某種慢性過敏、潛在的內科疾病、藥物副作用,還是需要更積極治療的感染。有些慢性疹子,比如異位性皮膚炎或慢性蕁麻疹,是需要長期管理和治療的,不可能在短時間內完全「好」透,而是要學習如何控制和減少發作。

正確的治療方案: 根據不同的診斷,醫生會開立合適的藥物,可能是外用藥膏(如類固醇、非類固醇抗炎藥、抗黴菌藥膏)、口服藥物(如抗組織胺、口服類固醇、抗生素),甚至是生物製劑或光療等更進階的治療。遵循醫囑,按時用藥,並定期回診追蹤,是非常重要的。

總之,別讓疹子成為你生活的困擾。當它「賴著不走」時,就表示你的身體需要專業的協助了!

Q3: 擦什麼藥比較好?

千萬不要自行判斷亂擦藥! 這是許多人常犯的錯誤,結果常常是適得其反,反而讓情況更糟。

類固醇藥膏不是萬靈丹: 很多人一起疹子就想到擦類固醇藥膏,因為它消炎止癢的效果通常很顯著。但類固醇藥膏有不同的強度,如果長期不當使用,可能會引起皮膚變薄、血管擴張、色素沉澱、甚至繼發性感染等副作用。而且,如果疹子本身是黴菌感染,你卻擦了類固醇,反而會讓黴菌越長越茂盛,病情更加惡化。

對症下藥才是王道:

- 如果是過敏性搔癢,可能需要抗組織胺藥膏或口服抗組織胺。

- 如果是細菌感染,需要抗生素藥膏或口服抗生素。

- 如果是黴菌感染,則需要抗黴菌藥膏。

- 如果是病毒感染,某些情況下需要抗病毒藥物。

這些藥物都需要根據疹子的具體性質和病因來選擇,這就凸顯了專業診斷的重要性。所以,當你不知道疹子原因時,最安全的做法是先保持皮膚清潔、保濕,避免搔抓,然後盡快就醫讓醫生評估。醫生會根據你的狀況,開立最適合你的藥物和劑量。

Q4: 飲食會影響疹子嗎?

飲食對起疹子的影響,是個非常有趣且複雜的議題,確實是會影響的,但影響程度和方式因人而異。

食物過敏: 最直接的影響就是食物過敏。有些人對特定食物(如海鮮、花生、牛奶、雞蛋、堅果、大豆、小麥等)有立即性的過敏反應,會在食用後數分鐘到數小時內出現蕁麻疹、血管性水腫(嘴唇、眼皮腫脹),甚至消化道症狀或呼吸困難。這類情況,一旦確診過敏原,嚴格避免攝取是唯一的解決之道。

慢性皮膚病的誘發或惡化: 對於一些慢性皮膚病,如異位性皮膚炎或乾癬,飲食雖然不是直接的病因,但某些食物可能會成為誘發因子或使病情惡化。例如,高糖、高脂肪、辛辣、加工食品,以及一些可能引起炎症反應的食物,對於某些敏感體質的人來說,可能會加重皮膚的發炎反應。此外,腸道菌群失衡也被認為與一些慢性皮膚病有關聯,因此均衡飲食、攝取益生元和益生菌,可能有助於改善腸道健康,間接影響皮膚狀況。

組織胺釋放食物: 有些食物本身含有較高的組織胺(如乳酪、紅酒、加工肉品),或會促進組織胺釋放(如草莓、番茄、巧克力),對於對組織胺不耐受的人來說,攝取過多可能引發類似過敏的症狀,包括皮膚疹,尤其是蕁麻疹。

我的建議是: 如果你懷疑飲食與你的疹子有關,可以試著記錄飲食日記,觀察在吃特定食物後是否有疹子發作或惡化的情況。但切勿盲目地限制飲食,以免造成營養不均衡。最好是諮詢醫師或營養師,進行專業的評估和指導,他們可以協助你進行食物排除試驗,找出真正的元兇。

Q5: 小孩起疹子跟大人有什麼不同?

小孩起疹子跟大人相比,確實有些不同之處,這主要與他們的免疫系統、皮膚屏障和生活習慣有關。

- 常見病因不同:

- 傳染病更多: 兒童因為免疫系統尚未完全成熟,且更容易在學校或團體環境中接觸到病原體,因此由病毒(如水痘、麻疹、德國麻疹、腸病毒)、細菌(膿痂疹)引起的傳染性疹子更為常見。

- 異位性皮膚炎: 這是嬰幼兒和兒童時期非常普遍的慢性濕疹,通常有家族遺傳史,他們的皮膚屏障功能較弱。

- 熱疹(痱子): 由於嬰幼兒的汗腺功能尚未發育完全,加上家長常擔心他們著涼而過度穿衣,熱疹在夏天或悶熱環境中非常普遍。

- 尿布疹: 因長時間接觸尿液和糞便刺激,或黴菌感染引起。

- 疹子表現部位差異:

- 嬰兒的異位性皮膚炎常出現在臉頰、頭皮,而較大的兒童則多在肘窩、膝窩等屈側。

- 腸病毒引起的手足口病,疹子主要集中在手掌、腳掌和口腔。

- 診斷難度: 小孩無法清楚表達搔癢感受或其他不適,診斷上更依賴家長的詳細描述和醫師的經驗。有時候,小小的疹子卻可能伴隨發燒、食慾不振等全身症狀,需要特別留意。

- 治療考量: 兒童的皮膚較薄嫩,對藥物的吸收和反應可能與成人不同,因此用藥時需要更謹慎,劑量和藥物種類都需要特別調整,避免副作用。

家長們一旦發現孩子起疹子,特別是伴隨發燒、精神不佳、呼吸急促等症狀時,務必立即帶孩子就醫,以免延誤病情。對兒童皮膚問題的處理,一定要尋求兒科或皮膚科醫師的專業意見,切勿自行用藥或聽信偏方。

Q6: 壓力會導致起疹子嗎?

答案是:會,而且還蠻常見的! 壓力確實是許多皮膚問題的重要誘因和加重因素,包括起疹子。

身心連結: 我們的皮膚與神經系統、內分泌系統、免疫系統之間存在著非常密切的「身心連結」(Mind-Skin Connection)。當我們承受壓力時,身體會釋放一系列的壓力荷爾蒙,例如皮質醇(Cortisol)。這些荷爾蒙會影響免疫系統的功能,可能導致免疫力下降,使得身體更容易受到感染;也可能導致免疫系統失調,加重或誘發炎症反應。

具體影響:

- 加重現有皮膚病: 對於已經患有異位性皮膚炎、乾癬、蕁麻疹等慢性皮膚病的人來說,壓力常常是讓病情惡化的「導火線」。我有很多異位性皮膚炎的患者,都會說他們在工作壓力大、睡眠不足的時候,疹子就會特別癢、特別紅。

- 誘發新型疹子: 即使是平時皮膚很好的人,在經歷極度壓力後,也可能突然冒出蕁麻疹或神經性皮膚炎(因壓力導致搔抓習慣,進而引發皮膚增厚、搔癢)。這類疹子通常在壓力源解除後會有所改善。

- 影響皮膚屏障: 長期壓力還會影響皮膚屏障的修復能力,讓皮膚更容易乾燥、敏感,進而對外界刺激更加脆弱,更容易起疹子。

如何應對: 如果你發現自己的疹子似乎與壓力息息相關,那麼除了常規的皮膚治療外,學習有效的壓力管理技巧就變得非常重要。這可能包括:充足的睡眠、規律的運動、冥想、瑜伽、深呼吸練習、培養興趣愛好、或者尋求心理諮詢等。當你內心平靜了,皮膚通常也會跟著「平靜」下來喔!