為什麼小孩頭容易流汗?深度解析與實用照護指南,告別濕答答的煩惱!

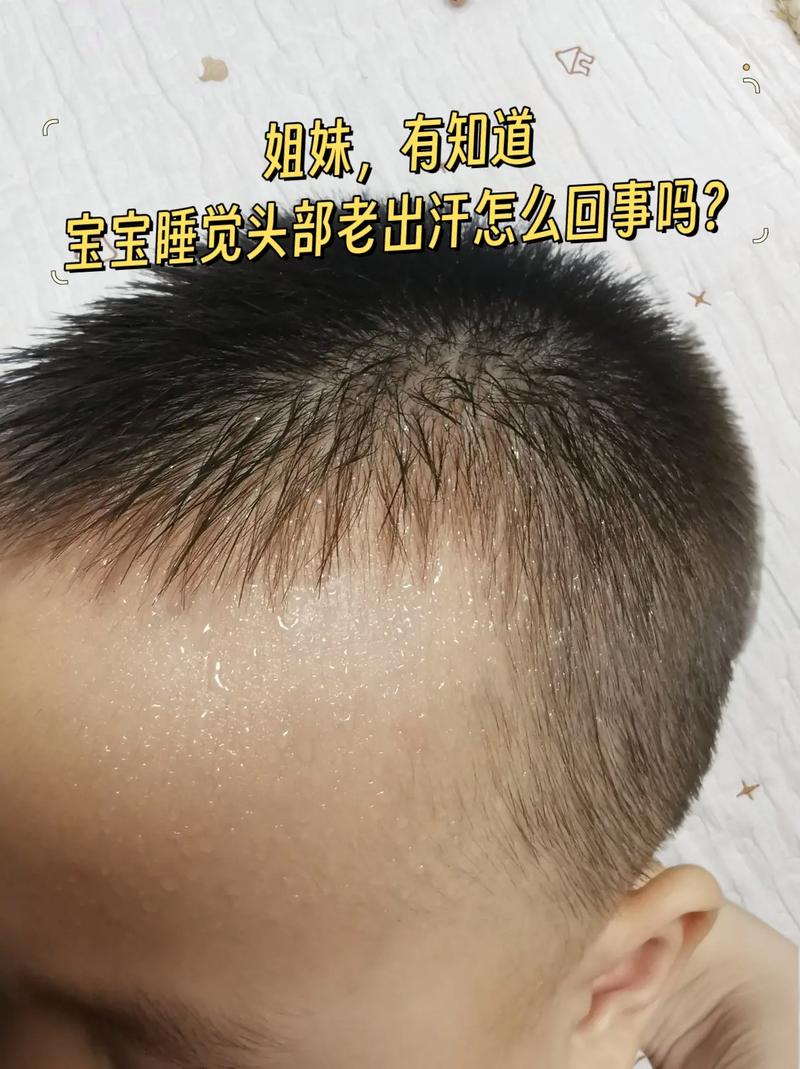

你是不是也常看到家裡的小寶貝,特別是睡覺時,頭髮總是濕漉漉的,額頭也佈滿汗珠?「唉唷,怎麼又流這麼多汗,是不是蓋太熱了啊?」這幾乎是每個家長都會有的疑問。甚至有時候,明明冷氣開著,孩子頭上還是冒汗,這到底怎麼一回事?別擔心,親愛的爸比媽咪,為什麼小孩頭容易流汗?這個問題的答案其實很簡單,多數時候,這可不是什麼病理狀況,而是孩子獨特生理機制所導致的正常現象喔!

Table of Contents

詳細解析:為什麼小孩頭部會特別容易出汗?

說真的,當初我也是一頭霧水,看著我家小橘子那濕透的枕頭,心裡總是納悶:「這孩子是裝了什麼小火爐在頭上啊?」後來仔細研究才發現,小孩頭部容易出汗,背後可是一套精密的生理運作機制呢!不只是單一原因,而是多個因素交織的結果。

生理機制大揭秘:汗腺分佈與成熟度

你可能不知道,我們人體的汗腺,早在胚胎時期就發育完成了,而且數量是固定的,不會因為年齡增長而增加。所以,嬰幼兒跟成人擁有「相同數量」的汗腺!但關鍵來了,這些汗腺的密度可就大不同了。由於嬰幼兒的體表面積相對較小,所以他們頭部(以及上半身)的汗腺密度會比成人高出許多。想想看,在這麼小的面積上,擠滿了這麼多汗腺,一啟動起來,出汗量自然驚人啊!

而且啊,嬰幼兒的汗腺功能還沒有完全成熟,就像剛學步的孩子,控制力還不是那麼精準。他們的交感神經系統也還在發育中,對體溫的精細調控能力不如成人。所以,當身體感到一點點熱,他們的汗腺可能就會「反應過度」,一股腦兒地排汗,特別是頭部這些汗腺密集的區域,自然就成了「重災區」啦!

新陳代謝旺盛的影響

還記得嗎?小嬰兒每天都在飛速成長,這代表他們體內的新陳代謝非常旺盛。新陳代謝旺盛就意味著身體會產生更多的熱量。再加上,小小孩天生活潑好動,即使是小嬰兒,吸吮、哭鬧、翻身這些動作,對他們來說也都是不小的「運動量」呢!這些活動都會進一步增加身體的熱量產生。當體內熱量累積到一定程度,身體為了散熱,就會啟動排汗機制,而頭部因為汗腺多,自然就會首當其衝了。

根據台灣兒科醫學會的衛教資訊,嬰幼兒的新陳代謝率確實比成人高出許多,這也解釋了他們為什麼常常「熱烘烘」的,出汗是正常的散熱方式。

體溫調節中樞的發展特點

我們的體溫調節中樞位於大腦的下視丘,它就像一個精密的恆溫器,負責感知身體的冷熱,並發出指令來維持體溫穩定。然而,對於嬰幼兒來說,這個「恆溫器」還沒那麼「老練」喔!他們的體溫調節中樞尚未完全發育成熟,對環境溫度變化的適應能力和調節反應都比成人來得慢且不夠精準。當環境稍微熱一點點,或是他們活動量稍微大一點點,這個調節中樞就可能會發出「全面排汗」的指令,導致身體,尤其是頭部,大量出汗來迅速降溫。這也是為什麼,有時候我們大人覺得溫度剛好,孩子卻已經滿頭大汗的原因。

睡眠中的獨特現象

很多家長都會發現,孩子在睡著後特別容易頭部出汗,甚至比清醒時出汗更多,這是怎麼回事呢?其實啊,這背後有個有趣的生理機制!

- 深層睡眠代謝旺盛: 孩子在進入深層睡眠(非快速動眼期,NREM)時,身體雖然處於休息狀態,但大腦卻依然在活躍地處理白天接收到的資訊、鞏固記憶,同時,生長激素也在這段時間大量分泌,這些生理活動都需要消耗能量,進而產生熱量。可以想像成,雖然身體靜止了,但內部的「處理器」仍在高速運轉,當然會發熱囉!

- 熱量累積與散發: 在睡眠中,孩子通常會蓋被子或穿睡袋,如果穿蓋過多,這些熱量就會在頭部和身體累積。而頭部是人體散熱的重要部位,加上汗腺密佈,當體溫升高時,大腦自然就會指示頭部汗腺加緊工作,把多餘的熱量排出去,因此頭部出汗就特別明顯了。

其他潛在因素

除了上述的生理原因,還有一些外在因素和特殊情況,也會讓小孩的頭部出汗更明顯喔!

- 穿蓋過多: 這是最常見的原因之一!很多新手爸媽,包括我剛開始也是,總擔心孩子會著涼,不自覺地給孩子穿太多、蓋太厚。結果,孩子被裹得像個小粽子,熱量無處散發,當然就滿頭大汗了。

- 環境因素: 室內溫度過高、空氣不流通、濕度過大等,都會影響體熱的散發,導致孩子出汗。特別是夏天,如果沒有適當的降溫措施,孩子很容易就汗流浹背。

- 飲食影響: 某些食物,例如高熱量的蛋白質、甜食,或者在孩子生病時吃了過於溫熱的食物,都可能在消化代謝過程中產生額外的熱量,導致出汗增加。嬰兒喝奶時,吸吮的動作也是一種「運動」,加上奶水的溫度,都可能讓他們額頭冒汗呢。

- 情緒波動: 孩子在哭鬧、情緒激動、焦慮或受到驚嚇時,交感神經系統也會被激活,導致出汗增加,這是身體應激反應的一部分。

- 疾病警訊: 雖然絕大多數情況下,小孩頭部出汗多是正常的生理現象,但極少數情況下,它也可能是某些疾病的早期表現,例如維生素D缺乏(俗稱佝僂病)、甲狀腺功能亢進、某些先天性心臟病等。但請注意,單純的頭部出汗絕對不能作為診斷這些疾病的唯一依據,通常還會伴隨其他更明顯的症狀。這部分我們後面會更詳細地討論喔!

區分生理性出汗與病理性出汗

了解了小孩頭部出汗的原因後,爸媽們最關心的,大概就是怎麼分辨這是「正常」還是「不正常」的汗了。其實,這有幾個蠻實用的判斷標準,我們可以一起來看看!

生理性出汗的判斷標準

判斷孩子是不是生理性出汗,主要看以下幾點:

- 時間點和情境: 大部分生理性出汗都發生在特定的情境下,像是孩子玩耍、活動量大之後;睡覺進入深層睡眠時;或者吃奶、吃飯、排便這些「費力」的活動之後。如果你發現孩子只有在這些時候才會大量出汗,其他時候都還好,那通常就是正常的啦。

- 出汗後的精神狀態: 這是最重要的一點!如果孩子出汗後,精神狀態依然很好,該玩玩、該吃吃、該睡睡,食慾和睡眠都沒有受到影響,而且體重增長也正常,那就可以大大放心了。我家小橘子就是這樣,每次睡醒頭濕濕的,但一醒來就活蹦亂跳,我就知道沒問題。

- 出汗量隨環境變化: 生理性出汗會受到環境溫度、濕度、穿蓋衣物多寡、以及活動量的影響。當環境涼爽、穿蓋適中,或者孩子靜止休息時,出汗量就會明顯減少。這代表孩子的身體在根據環境自我調節,是很健康的表現喔!

病理性出汗的警訊與辨識

雖然生理性出汗是常態,但我們也必須保持警惕,學會辨識那些可能是疾病警訊的「異常出汗」。如果孩子出現以下情況,請務必尋求專業醫師的幫助:

- 異常時間與頻率: 如果孩子在沒有活動、環境涼爽的情況下,卻持續不斷地大量出汗,甚至在夜間出現盜汗(睡著後出汗很多,醒來後汗濕),而且這種情況經常發生,那就要特別留意了。

- 伴隨其他症狀: 病理性出汗很少會單獨出現,它通常會伴隨著其他明顯的身體不適。請爸媽們務必觀察以下症狀:

- 精神不振、嗜睡: 孩子看起來總是沒精打采、疲憊不堪。

- 食慾下降、體重不增或下降: 吃奶或吃飯量明顯減少,或者生長曲線偏離正常軌道。

- 情緒煩躁不安、易怒: 孩子不明原因地哭鬧、易怒,難以安撫。

- 臉色蒼白、貧血: 嘴唇或眼瞼發白。

- 骨骼異常: 如方顱(額頭突出)、胸廓畸形(雞胸、漏斗胸)、O型腿或X型腿等,這可能是維生素D缺乏的晚期表現。但再次強調,早期維生素D缺乏通常不會有這些明顯的骨骼症狀。

- 長期發燒、咳嗽、淋巴結腫大: 這些可能是感染性疾病的跡象。

- 呼吸急促、心跳過快: 尤其在不活動時出現。

- 常見病理性原因(但請由醫師診斷):

佝僂病(維生素D缺乏性佝僂病)

這曾被認為是引起小兒多汗的常見原因之一,尤其是在過去,光照不足和維生素D補充不夠時。早期的佝僂病可能表現為多汗,特別是頭部,同時伴有睡眠不安、易激惹等神經興奮症狀。但現代社會,隨著維生素D補充的普及和科學育兒觀念的提升,單純的佝僂病導致多汗的案例已經越來越少見。而且,醫師會透過抽血檢查維生素D濃度、血鈣、血磷等指標,並結合骨骼X光片來確診,絕不是單純看孩子出汗多不多就下診斷的。所以,如果孩子頭部出汗,千萬不要自己對號入座,以為就是佝僂病,造成不必要的恐慌。

甲狀腺功能亢進

這是一種代謝性疾病,兒童中較為罕見,但的確會導致新陳代謝率異常增高,表現為多汗、心跳加速、食慾旺盛但體重不增、情緒不穩、眼球突出等症狀。

先天性心臟病

某些先天性心臟病的孩子,心臟負擔較重,為了維持正常的血液循環和氧氣供應,身體需要更努力地工作,這會增加熱量產生,導致多汗,尤其是在活動或餵食時。他們可能還會伴有口唇發紺、生長發育遲緩、反覆呼吸道感染等。

結核病

如果孩子長期低熱、消瘦、咳嗽、夜間盜汗,則需要警惕結核病的可能性。

低血糖

在血糖過低時,身體會啟動應急反應,可能導致出冷汗、心悸、頭暈、飢餓感等。

藥物副作用

某些藥物可能會有導致多汗的副作用。

我的個人經驗與建議: 作為一個媽媽,我深知看著孩子出汗心裡會有多焦慮。但請相信我,多數情況下真的不用太過緊張。我的經驗是,先觀察,再判斷。如果孩子只是頭部出汗多,但其他方面都表現正常,那就先從環境、穿蓋、飲食上去調整。如果調整後還是沒改善,或者同時出現了上面提到的其他異常症狀,那就果斷帶孩子去看小兒科醫師。專業的診斷和檢查,才是讓爸媽安心的唯一途徑喔!

如何正確應對小孩頭部出汗?實用照護指南

既然了解了小孩頭部容易出汗的原因,以及如何區分生理與病理,接下來就是重頭戲了——我們該怎麼做才能讓孩子更舒適呢?其實,方法很簡單,都是日常生活中的小細節,但效果卻是大大的喔!

穿衣蓋被有訣竅:涼爽比溫暖更重要!

「孩子要比大人少穿一件」,這句話我真是奉為育兒圭臬!很多時候,孩子滿頭大汗,就是因為家長「愛過頭」了。我身邊很多朋友,特別是長輩,總怕孩子冷,夏天也給孩子穿得厚厚的,結果孩子熱到長痱子。所以,掌握穿衣蓋被的黃金原則是關鍵:

- 黃金原則: 比大人少一件,或與大人一樣即可。如果大人覺得舒適,那孩子穿大人一樣多甚至少一件就差不多了。判斷孩子冷不冷,摸摸他的後頸或背部,溫暖乾燥就是OK的。手腳涼涼的是正常的,因為末梢循環較差。

- 材質選擇: 務必選擇透氣、吸濕、純棉的衣物和床單。純棉材質親膚柔軟,吸汗性好,能幫助汗液快速蒸發,保持皮膚乾爽。避免合成纖維,它們通常不透氣,容易悶汗。

- 多層次穿搭: 這種穿法特別適合溫差大的季節或日夜溫差。白天可以穿薄長袖或短袖,外面再加一件薄外套或背心,方便隨時根據環境溫度增減衣物。這樣可以有效應對孩子活動量變化帶來的體溫波動。

- 睡眠環境:

- 睡袋是好物: 我非常推薦使用睡袋!它可以防止孩子踢被子著涼,同時也避免了被子過厚導致過熱的問題。選擇輕薄透氣、適合四季的睡袋,比厚重的被子好用太多了。

- 避免過度包裹: 睡覺時不要給孩子穿太多,也不要蓋太多層被子。頭部是主要散熱區,所以不需要特別給頭部蓋被子或戴帽子睡覺。

創造舒適的居家環境

居家環境的舒適度直接影響孩子的體溫調節,這點絕對不能忽略喔!

- 溫度控制: 建議將室溫控制在24-26°C之間,這是對大多數嬰幼兒來說比較舒適的溫度範圍。當然,這也要根據孩子的個別情況和季節做調整。冬天可以稍微調高,夏天則保持在舒適的涼爽度。

- 濕度調節: 空氣濕度過高會讓汗液不容易蒸發,感覺更悶熱。建議保持室內濕度在50-60%左右。在潮濕的季節,可以考慮使用除濕機。

- 通風: 保持室內空氣流通非常重要,但要避免讓孩子直接處在對流風口。開窗通風是個好習慣,如果開冷氣,也要避免出風口直接對著孩子吹,以免著涼。可以用電風扇輔助空氣循環,但同樣不要直吹孩子。

飲食與水分補充

飲食和水分補充也與孩子的體熱調節息息相關:

- 充足水分: 孩子出汗多,體內水分流失就快。要鼓勵孩子少量多次補充白開水,特別是在活動後或天氣炎熱時。小嬰兒則以母乳或配方奶為主,不需要額外補充水,除非醫師特別指示。

- 清淡飲食: 避免給孩子吃過於油膩、高鹽或辛辣刺激的食物,這些都可能增加身體的代謝負擔,導致產熱增加。多給孩子吃新鮮的蔬菜水果,清淡的湯品和粥類,對他們的消化和體溫調節都有好處。

出汗後的清潔與護理

孩子出汗後,及時的清潔和護理能有效預防皮膚問題,並讓孩子感覺更舒服:

- 及時擦拭: 發現孩子頭部出汗時,立刻用乾淨、柔軟的純棉毛巾輕輕擦乾汗水。不需要用力摩擦,以免刺激嬌嫩的皮膚。

- 更換衣物: 汗濕的衣物要立即更換。濕衣服貼在身上,汗水蒸發會帶走身體熱量,容易導致孩子受涼感冒,也容易滋生細菌,引起皮膚問題,比如熱疹、濕疹等。

- 頭部護理: 保持頭皮清潔乾燥是預防痱子和頭皮濕疹的關鍵。如果孩子出汗特別多,可以每天給他們清洗頭髮(用溫水即可,不一定每次都用洗髮精),然後用軟毛巾輕輕吸乾,再用吹風機低溫輕輕吹乾頭髮和頭皮,確保完全乾燥。

家長心態與觀察

最後,也是最重要的,就是爸媽們的心態和細心觀察。別讓孩子的汗水成為你過度焦慮的源頭!

- 放鬆心情,仔細觀察: 大多數孩子頭部出汗都是正常的生理現象,所以請放鬆心情。重要的是觀察孩子整體狀況:精神好不好?食慾怎麼樣?有沒有其他伴隨症狀?

- 記錄情況,方便就醫: 如果你對孩子的出汗情況有疑慮,可以在就醫前簡單記錄一下:孩子在什麼情況下出汗?出汗量大概多少?持續時間多長?有沒有伴隨其他症狀?這些資訊能幫助醫師更精確地判斷。

我的專業觀點與經驗分享

作為一個親身經歷過孩子「汗如雨下」階段的媽媽,我可以很負責任地說,處理孩子的出汗問題,耐心和觀察力真的比任何焦慮都重要。我記得我家小橘子小時候也是個「小汗包」,特別是睡著後,頭髮經常濕到能擰出水來。那時候我也會很擔心,是不是生病了?是不是缺鈣?

後來我諮詢了兒科醫師,醫師耐心解釋了孩子的生理特點,並建議我回家後先從改善環境和穿蓋入手。我開始學習用「摸後頸」的方式判斷孩子冷熱,而不是憑感覺。把她睡覺的衣服從連身衣換成了分體睡衣,再搭配薄薄的四季睡袋。結果,奇蹟般地,她頭部出汗的狀況就大大改善了!

我的體會是,很多時候,我們大人總是用自己的感受去判斷孩子的冷熱。我們覺得冷,就以為孩子也冷;我們覺得熱,就以為孩子也熱。但事實是,孩子的體溫調節中樞和新陳代謝都跟大人不一樣。他們是個小小的「發熱體」,需要的通風和散熱比我們想像的更多。

所以,我的建議是:

- 相信孩子的身體本能: 孩子的身體是很聰明的,它會透過出汗來調節體溫,這是一個健康的自我保護機制。

- 「涼一點點好」的原則: 我個人非常推崇「涼一點點好」這個概念。意思是,給孩子穿蓋寧可稍微涼快一點點,也不要過度保暖。因為過熱對孩子來說,不僅不舒服,更容易引起濕疹、痱子,甚至「捂熱綜合症」等更嚴重的問題。而稍微涼一點點,孩子會透過身體輕微的肌肉活動來產熱,反而能鍛鍊他們的體溫調節能力。

- 建立自己的觀察指標: 每個孩子都是獨特的。雖然有通用的建議,但你最了解你的孩子。觀察她平時的活動量、睡眠模式、食慾和精神狀態,慢慢你就會建立起一套屬於你和孩子之間的「冷熱判斷標準」。

總之,面對小孩頭部出汗,先別急著慌張,多觀察,多調整,如果真的有疑慮,再尋求專業協助,這樣才能讓孩子健康成長,爸媽也少點煩惱喔!

常見相關問題與專業解答

Q1: 小孩頭上一直濕濕的,會不會容易感冒?

A: 這是很多家長都會有的疑問,答案是:會!如果孩子頭部出汗後不及時處理,確實容易感冒。原理其實很簡單:當汗水長時間停留在皮膚表面,會透過蒸發帶走大量的熱量,導致身體迅速降溫。想像一下,剛從游泳池出來,如果不擦乾身體,是不是會覺得特別冷?孩子也是一樣的道理。

特別是頭部,因為血管豐富,散熱快,如果汗濕的頭髮和頭皮長時間不處理,寒氣就容易從頭部入侵。加上孩子本身免疫力還在發育中,就更容易受到病毒或細菌的侵襲,引發感冒、流鼻涕、咳嗽等症狀。所以,關鍵在於「及時」處理。一旦發現孩子頭部出汗了,無論是玩耍後、睡覺醒來後,都要立即用柔軟的乾毛巾輕輕擦乾汗水,並根據情況更換濕掉的衣物或枕巾。這樣才能有效預防感冒喔!

Q2: 睡覺時頭出汗,可以給孩子枕個毛巾嗎?

A: 當然可以!而且,這是一個非常實用又有效的小妙招,很多有經驗的爸媽都會這麼做。我家小橘子小時候,我就是這麼做的,效果非常好。

具體操作上,建議選擇一條薄而吸水性好的純棉小毛巾,平鋪在孩子頭部下方作為枕巾。這樣做的好處是:第一,毛巾能夠迅速吸收孩子頭部排出的汗水,保持頭皮和頭髮的相對乾燥,減少因汗濕導致的不適感和受涼風險;第二,毛巾比枕套更容易更換和清洗,當毛巾濕了,你只需要抽走濕毛巾,換上一條新的乾毛巾即可,比頻繁更換整個枕頭套方便多了。這樣既能保持孩子睡眠環境的衛生,又能有效管理汗濕問題,一舉兩得!

Q3: 孩子頭髮少是不是更容易出汗?

A: 嚴格來說,孩子頭髮的多少與頭部汗腺的數量和活躍度沒有直接的因果關聯。汗腺分佈是天生的生理特徵,不會因為頭髮多寡而改變。所以,頭髮少不代表汗腺就少,頭髮多也不代表汗腺就多。

然而,頭髮的多少可能會影響汗液的「表現」和「感受」。如果孩子頭髮比較少,汗液蒸發的速度可能會比較快,因為沒有頭髮阻礙熱量和水分的散發,有時候甚至會讓人覺得「怎麼一下子就乾了」。而頭髮較多的孩子,汗液可能會被頭髮「鎖住」,蒸發速度較慢,導致頭皮和頭髮長時間處於濕潤狀態,摸起來會覺得更濕,也更容易積熱,需要更頻繁的清潔和擦拭,以避免濕疹或痱子的產生。所以,關鍵還是在於汗腺本身,頭髮的多少只是影響了汗液的處理方式而已。

Q4: 夏天開冷氣孩子還是會頭汗,正常嗎?

A: 絕對正常!這是我最常被問到的問題之一,也是最容易讓家長感到困惑的地方。明明冷氣開著,房間溫度很舒適了,怎麼孩子頭上還是冒汗呢?

原因其實綜合了前面我們提到的幾點:即使在冷氣房裡,如果孩子穿蓋過多(這是最常見的原因!),體內熱量還是會累積,導致出汗。此外,孩子在深層睡眠時,大腦和身體的代謝活動依然活躍,會持續產生熱量,這是一種生理性的產熱,不受外界冷氣的直接影響。就像我們大人,有時候睡著了也會出汗一樣。還有,如果孩子在睡前玩得比較興奮、哭鬧過,身體的熱量也會比較高。所以,即使在冷氣房,孩子頭部出汗是很常見的現象,只要不是伴隨其他異常症狀,精神食慾都好,就無需過度擔心。重點是判斷冷氣房的環境是否真正舒適,並確保孩子穿蓋得宜,不要因為開了冷氣就反而給孩子穿得更多了喔!

Q5: 吃飯的時候頭汗特別多,是怎麼回事?

A: 孩子在吃飯或喝奶的時候,頭部大量出汗是非常非常常見的生理現象,幾乎可以說是每一個小嬰兒都會經歷的「汗淋淋時刻」!這主要有幾個原因:

- 體力消耗: 無論是小嬰兒的吸吮動作,還是大一點孩子咀嚼、吞嚥食物,這些都是需要耗費體力的「運動」。特別是新生兒吸吮母乳或奶瓶時,需要動用全身的力量,這會讓他們的新陳代謝率短時間內升高,進而產生熱量。

- 食物的產熱效應: 食物在消化吸收過程中,本身也會產生一定的熱量,這就是我們常說的「食物熱效應」。對於新陳代謝旺盛的孩子來說,這種熱效應會更加明顯。

- 環境因素: 有時候,在給孩子餵奶或餵飯時,家長可能會抱得比較緊,或者環境比較密閉,這些都會讓孩子感覺更熱,加速出汗。

所以,當你看到孩子在吃飯時滿頭大汗,這通常是身體在正常散熱,表示他正在努力地「工作」和吸收營養呢!這完全屬於正常的生理反應,不需要特別處理。只要注意在吃完飯後,輕輕擦拭掉孩子頭部的汗水,保持清潔乾燥即可。