為什麼嬰兒一直哭?新生兒哭鬧不停的深層原因、辨識與安撫全攻略

Table of Contents

為什麼嬰兒一直哭?快速解答!

哎呀,您是不是也常常半夜被寶寶那撕心裂肺的哭聲吵醒,心頭一揪,卻又搞不清楚狀況?是不是感覺自己使出渾身解數,小寶貝還是哭個沒完,心裡又急又慌,甚至有點手足無措,開始懷疑自己是不是個不及格的爸媽?別擔心,這種感覺,每個新手爸媽都經歷過!其實啊,嬰兒一直哭,尤其是新生兒哭鬧不停,並不是他們故意要讓您崩潰,而是因為哭聲是他們唯一的「語言」!他們無法說話,只能透過哭泣來表達各種需求、不適,甚至是成長過程中的一些自然反應。

簡單來說,寶寶哭鬧的主要原因不外乎以下幾種:生理需求(餓了、想睡、尿布濕、太冷太熱、想被抱抱)、身體不適(脹氣、腸絞痛、生病)、發展階段的過渡期(例如傳說中的「紫金期」)、或是過度刺激導致疲勞等等。辨識出寶寶哭聲背後真正的訊息,並給予適當的安撫,是我們這些新手爸媽們最重要的功課喔!

深入剖析寶寶哭鬧的常見原因

說真的,當寶寶一哭,爸媽的理智線就像風箏一樣,隨時可能斷裂。但如果我們能多了解一些背後的原因,至少心裡有個底,就不會那麼慌亂了,對吧?身為一個過來人,我真心覺得,搞清楚寶寶為什麼哭,是解決問題的第一步!來,我們好好聊聊。

生理需求:寶寶最直接的訊息

這是最常見,也最容易被忽略的哭鬧原因。想想看,小小的他們,能表達的只有哭,所以當他們感到任何一點不舒服,當然就是用哭聲來告訴你啦!

-

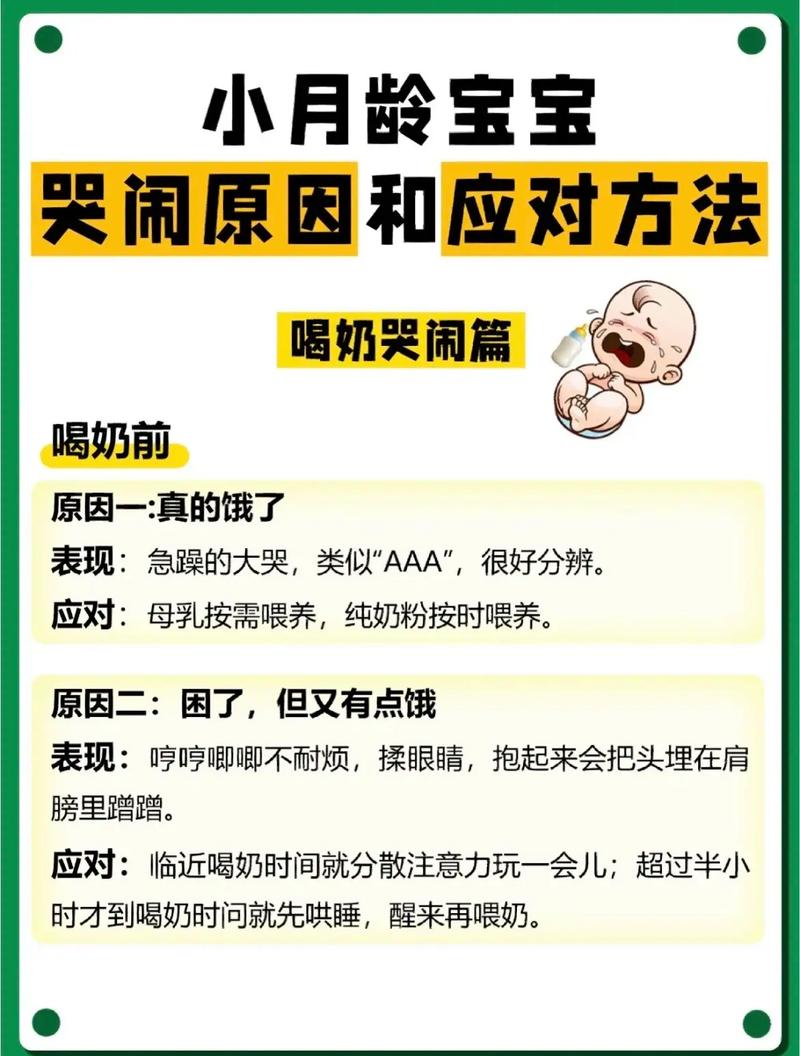

肚子餓了啦! (飢餓)

這個簡直是王道!幾乎所有的寶寶哭鬧,第一個想到的就是「是不是餓了?」飢餓的哭聲通常會是比較短促、低沉,帶點像「ㄇㄚ…ㄇㄚ…」的聲音,一開始輕微,如果沒得到回應,就會漸漸變得大聲而急促。而且,在哭之前,您可能會觀察到寶寶有尋乳反應,像是頭會左右擺動找尋、小嘴巴不停地張合、甚至把手塞到嘴裡吸吮。我的經驗是,如果寶寶的哭聲是這種帶有規律性的「催飯聲」,通常塞個奶瓶或乳頭,他們就會立刻安靜下來,大口大口地喝奶,那畫面真是可愛又療癒! -

尿布濕濕,好不舒服喔! (尿布濕/髒)

有些寶寶對於濕答答的尿布濕非常敏感,一感受到濕意就會立刻表達不滿。他們的哭聲通常不會像肚子餓那麼急切,可能是有點抱怨、斷斷續續的哼哼唧唧,像是在說「唉呀,怎麼還不幫我換呢?」尤其如果同時有便便,那味道加上不適感,哭聲會更明顯。當您聞到異味或摸到尿布濕沉甸甸的時候,就趕快幫他們檢查一下吧!乾爽的屁屁,寶寶笑咪咪。 -

想睡覺了,可是睡不著啦! (疲勞/想睡)

這絕對是許多爸媽的痛點!您以為寶寶累了會乖乖睡,結果卻是哭得更厲害?沒錯,小嬰兒就是這樣。他們的哭聲通常會帶點煩躁、呻吟,聲音可能會越來越高亢,同時伴隨著揉眼睛、打哈欠、目光呆滯、小手小腳亂揮等動作。這時候,他們其實是累到無法自己入睡,需要您的幫助才能安穩睡去。這時千萬不要以為他們還在玩,而是要立刻開始安撫他們入睡喔。 -

太冷了/太熱了啦! (溫度不適)

寶寶的體溫調節能力還不成熟,對環境溫度變化很敏感。如果太冷,他們的哭聲可能會比較微弱,身體蜷縮,手腳冰涼;如果太熱,則可能哭聲急促,臉頰泛紅,甚至出汗,衣物也可能是濕熱的。判斷寶寶體溫最準確的方法,是摸他們的後頸或背部,溫暖乾燥就是合適的,手腳冰涼沒關係,但後頸出汗就是太熱了。 -

抱抱我嘛,我需要安全感! (需要安撫/擁抱)

新生兒在媽媽肚子裡待了十個月,習慣了溫暖、緊密、晃動的環境。出生後,突然來到一個廣闊的世界,他們會感到不安和孤單。所以,被溫柔地抱著、搖晃著,對他們來說是極大的慰藉。這種哭聲通常是帶點委屈、輕聲的嗚咽,當您一抱起來,他們可能就會立刻安靜下來,緊緊地依偎在您懷裡。這並不是慣壞他們,而是滿足他們最原始的安全感需求。 -

肚子脹脹,屁股痛痛,我腸絞痛啦! (脹氣/腸絞痛)

這真的是許多新手爸媽的惡夢!腸絞痛的哭聲非常獨特,通常是突發性、高頻、尖銳且持續的哭叫,寶寶會弓起背、雙腿蜷縮到肚子上,小臉脹紅,手腳亂舞,即使安撫也效果不彰。這種哭鬧通常發生在傍晚或半夜,沒有明顯原因,持續數小時。雖然醫學上對腸絞痛的確切原因還沒有定論,但普遍認為與嬰兒消化系統尚未發育完全、腸道脹氣、腸道蠕動不規律,甚至是對配方奶或母乳中的某些成分敏感有關。我記得我家寶貝那時候腸絞痛,我簡直要跟著哭了,什麼方法都試過,心裡真的好心疼。 -

我身體不舒服啦! (生病/疼痛)

這是最需要警惕的哭聲。生病或疼痛引起的哭聲通常會非常尖銳、持續、聲嘶力竭,與平時的哭聲明顯不同。寶寶可能會表現出痛苦的表情,或者伴隨其他症狀,例如發燒、嘔吐、腹瀉、食慾不振、精神萎靡等。如果寶寶的哭聲突然改變,或伴隨上述症狀,請務必立即尋求兒科醫師的協助,千萬不要拖延。

發展階段的哭鬧:成長的煩惱

有些哭鬧,不是因為生理需求,也不是生病,而是寶寶在經歷成長和發展時的一些正常反應。

-

受夠了!我被過度刺激了啦! (Overstimulation)

寶寶的感官還很脆弱,很容易被周遭的聲音、光線、活動等「刺激」得喘不過氣來。尤其當環境過於嘈雜、光線太亮、或有太多人不斷逗弄時,寶寶的大腦無法處理這麼多資訊,就會變得煩躁不安,透過哭泣來表達「我受不了了!」這時候,最好的方式就是把他們帶到一個安靜、光線柔和的環境,讓他們好好休息。 -

為什麼媽媽不見了? (分離焦慮)

這通常發生在6個月以上的寶寶,當他們開始意識到「我」和「媽媽」是獨立的個體時,會害怕與主要照顧者分開。即使媽媽只是去上個廁所,他們可能都會哭得很傷心。這種哭聲通常是帶有不安全感和恐懼,當您回來時,他們會立刻撲向您,緊緊抱住。這是寶寶發展過程中一個正常的里程碑,需要您的耐心和理解。 -

「紫金期」或「魔鬼期」:神秘的成長之痛

您可能聽過「紫金期」(Period of PURPLE Crying) 這個詞,它指的是嬰兒在出生後2週到3-4個月大之間,會有一段不明原因、長時間且難以安撫的哭鬧期。這個詞是由加拿大兒科醫師 Ronald G. Barr 提出,其中:- Peak of crying:哭泣高峰期(通常在2個月左右達到高峰)

- Unexpected:突發性(哭鬧來得突然,沒有明顯原因)

- Resists soothing:難以安撫(各種方法都無效)

- Pain-like face:像疼痛一樣的表情(但並非真的疼痛)

- Long lasting:持續時間長(可能長達數小時)

- Evening:好發於傍晚或夜晚

這段時間的哭鬧,不是寶寶生病,也不是爸媽沒做好,而是寶寶神經系統發展不成熟的一種表現。很多爸媽都覺得這是最難熬的時期,因為你真的不知道該怎麼辦。我的建議是,請務必記住,這段時間會過去的,真的會過去的!

哭聲辨識:學習寶寶的「語言」

要搞懂寶寶為什麼哭,最關鍵的就是學會「聽懂」他們的哭聲。這聽起來好像很玄,但其實是有跡可循的。就像每個人說話都有自己的語氣和習慣,寶寶的哭聲也是有模式的喔!

「每個寶寶都是獨特的,他們的哭聲也是如此。但透過細心觀察和耐心嘗試,爸媽們會慢慢摸索出自己寶寶的哭泣模式和背後的需求,這是一個雙向學習的過程。」

以下提供一個簡易的哭聲辨識表格,幫助您初步判斷:

| 哭聲類型 | 特徵 | 可能原因 | 常見伴隨行為 |

|---|---|---|---|

| 飢餓哭聲 | 短促、低沉、帶有規律性「ㄇㄚ…ㄇㄚ…」,由輕到重 | 肚子餓 | 尋乳、張嘴、吸吮手指、搓手 |

| 疲勞哭聲 | 煩躁、呻吟、聲音漸高亢、沒力氣、斷斷續續 | 想睡覺、過度刺激、疲勞 | 揉眼睛、打哈欠、目光呆滯、打嗝 |

| 不適哭聲 | 抱怨、哼哼唧唧、哭聲不連貫、斷斷續續 | 尿布濕、太冷/太熱、衣服不舒服 | 扭動身體、發出聲音但非哭泣 |

| 疼痛哭聲 | 突然、尖銳、高頻、持續、聲嘶力竭 | 脹氣、腸絞痛、生病、受傷 | 臉漲紅、弓背、腿蜷縮、手腳亂揮、身體僵硬 |

| 需求哭聲 | 委屈、輕聲嗚咽、間歇性,抱起後常安靜 | 想被抱抱、缺乏安全感、感到孤單 | 眼神尋找、伸出手 |

| 腸絞痛哭聲 | 尖銳、爆發性、持續數小時、難以安撫,常在傍晚/夜間 | 腸絞痛(不明原因) | 雙腿彎曲、腹部脹氣、臉部漲紅 |

安撫寶寶的實用技巧與步驟

一旦您對寶寶的哭聲有了初步的判斷,接下來就是關鍵的「安撫」環節了。這裡要介紹一個國際上很受推崇的「5S安撫法」,它是由美國知名小兒科醫師哈維·卡普(Harvey Karp)提出,模擬寶寶在子宮內的感覺,對安撫新生兒特別有效。當然,還有其他很多好用的方法,我們會一一跟大家分享。

哈維·卡普醫師的「5S安撫法」

-

包巾法 (Swaddling):

用一條透氣的棉布包巾,將寶寶的手腳緊密地包覆起來,讓他們感覺像回到子宮裡被緊緊抱住一樣,獲得安全感。這樣可以防止他們因為驚嚇反射(Moro Reflex)而突然揮舞手腳,把自己嚇醒或弄哭。記得要包得緊實,但屁股部分要留一些空間,讓腿可以自由彎曲,避免髖關節發育問題。 -

側臥/趴臥法 (Side or Stomach Position):

將寶寶側臥或趴臥在您懷裡,但請注意,這僅限於有大人監護下的安撫動作,而且寶寶睡覺時,一定要保持仰睡!側臥或趴臥可以幫助寶寶放鬆腹部,緩解脹氣的不適感,尤其對腸絞痛的寶寶特別有效。我的經驗是,有時候抱著寶寶側躺拍拍背,他會比較容易打嗝或排氣喔。 -

噓聲法 (Shushing):

在寶寶耳邊發出「噓——」的聲音,或者使用白噪音機。這種聲音模擬子宮裡血流的聲音,對寶寶來說非常熟悉且有安全感。噓聲要比寶寶的哭聲還大聲一點點,才能蓋過他們的哭聲,但不是大喊喔!持續的白噪音能有效分散寶寶對不適感的注意力。 -

搖晃法 (Swinging):

輕柔且規律地搖晃寶寶,就像他們在子宮裡被媽媽走路時晃動一樣。記住,是「輕柔」且「規律」的搖晃,而不是劇烈搖晃!可以抱著他們小幅度地左右搖晃,或是在搖籃裡輕輕搖動。這種規律的運動,能讓寶寶感到放鬆。 -

吸吮法 (Sucking):

吸吮是寶寶天生的反射動作,能給予他們極大的安慰。您可以讓寶寶吸吮奶嘴、手指,或是直接親餵母乳。吸吮不僅能滿足他們的口慾,也有助於穩定情緒,讓他們感到放鬆。有時候寶寶只是想找個東西吸一吸,並沒有真的餓喔。

其他有效的安撫妙招

-

輕柔按摩:

特別是針對脹氣的寶寶,可以順時針輕輕按摩他們的腹部,或做「腳踏車」運動,幫助排氣。使用嬰兒專用按摩油,效果會更好。 -

洗個溫水澡:

溫暖的水有助於放鬆寶寶的肌肉,緩解緊張情緒。洗完澡後,寶寶通常會感到非常放鬆,更容易入睡。 -

更換環境:

有時候,寶寶只是想換個地方。帶他們到窗邊看看外面,或去陽台吹吹風(注意保暖),轉換一下場景,可能會有意想不到的效果。 -

播放輕音樂或唱搖籃曲:

輕柔的音樂或熟悉的歌聲,能讓寶寶感到安定。 -

揹巾/背帶:

將寶寶揹在身上,既能讓他們感受到您的心跳和體溫,又能讓您騰出雙手做一些簡單的事情。這種親密的接觸對寶寶的安全感建立非常有益。 -

尋求支援,換手照顧:

當您真的筋疲力盡時,請務必尋求家人或信任的朋友協助。讓另一位照顧者接手,即使只是讓您有10分鐘喘口氣,也能幫助您恢復理智和耐心。記得,您不是孤單一人在奮鬥!

何時該尋求專業協助?

儘管寶寶哭鬧大部分都是正常的,但有些情況下,您需要提高警惕,並及時尋求兒科醫師的幫助。

-

哭聲突然改變:

寶寶的哭聲變得異常尖銳、聲嘶力竭,或變成微弱的呻吟,與平時明顯不同。 -

伴隨其他症狀:

發燒(尤其新生兒超過38℃)、嘔吐、腹瀉、尿量明顯減少、嗜睡、精神萎靡、食慾不振、皮膚出現疹子、抽搐等。 -

哭鬧時間過長且難以安撫:

如果寶寶持續哭鬧超過數小時,且任何安撫方法都無效,尤其是伴隨上述任何一項症狀時。 -

哭鬧前或哭鬧時有受傷疑慮:

例如跌落、碰撞等。

請記住,寧可多問一聲,也不要錯過任何可能的健康問題。相信您的直覺,如果覺得不對勁,就趕快帶寶寶去看醫生吧!

爸媽的心情調適與自我照顧

親愛的爸媽們,面對寶寶的持續哭鬧,我懂那種挫敗感、無助感,甚至是憤怒感。我的經驗是,這種情緒是人之常情,您不需要感到自責或愧疚。照顧一個小生命已經很不容易了,還要承受哭聲的壓力,真的非常辛苦。

-

允許自己有情緒:

哭泣是人類表達情感的方式,爸媽也是人。感到沮喪、疲憊,甚至想大吼一聲,這些都是正常的。 -

提醒自己這不是您的錯:

寶寶哭鬧不是您「不及格」的證明,更不是他們不愛您。他們只是在學習如何表達自己,而您正在學習如何解讀。 -

設定界線:

當您真的快要崩潰時,請把寶寶放在一個安全的地方(例如嬰兒床),然後離開房間幾分鐘,深呼吸,冷靜下來。讓自己暫時脫離那高分貝的環境,遠離「崩潰的邊緣」。這不是逃避,這是負責任的自我保護。 -

尋求支持網絡:

跟另一半、家人、朋友、其他有經驗的爸媽,甚至專業人士(兒科醫師、護理師、心理諮詢師)聊聊。你會發現很多人都經歷過同樣的困境,他們的經驗和支持會是您的力量。 -

照顧好自己:

即使只有短短的10分鐘,也要為自己留點時間。喝杯熱茶、聽聽音樂、洗個熱水澡、閉上眼睛休息一下。您照顧好自己,才有力氣照顧寶寶。

常見相關問題與專業解答

Q1: 寶寶一直哭,是不是我哪裡沒做好?是不是我把他慣壞了?

親愛的爸媽,請先深深地吸一口氣,然後告訴自己:「這絕對不是我的錯,我也沒有把寶寶慣壞!」

嬰兒哭泣是他們與生俱來的本能,也是他們溝通的唯一方式。他們沒有能力去「操弄」或「慣壞」,他們只是在表達需求。新生兒的哭泣,更多的是出於生理或心理上的不適,比如飢餓、疲倦、脹氣、需要安撫等。他們需要被滿足,才能獲得安全感和信任感。您及時回應寶寶的哭聲,不僅不會慣壞他們,反而有助於建立健康的親子依附關係,讓寶寶感受到被愛和被保護,這對他們的心理發展至關重要。

所以,當寶寶哭泣時,您的回應是出於愛和責任,而不是縱容。這是一個學習和磨合的過程,請對自己多一點耐心和體諒喔!

Q2: 腸絞痛怎麼判斷?有什麼有效的安撫方法?

判斷腸絞痛,可以參考前面提到的「紫金期」特徵,以及寶寶哭鬧時的表現:

- 不明原因的突發性哭鬧: 通常發生在沒有明顯原因的情況下。

- 哭聲尖銳、高頻、持續: 寶寶哭得聲嘶力竭,難以安撫。

- 集中在傍晚或夜間: 這是腸絞痛最典型的發作時間。

- 身體表現: 寶寶會弓起背、雙腿蜷縮到肚子上、小臉脹紅、腹部鼓脹、手腳亂揮,似乎很不舒服。

- 排氣或排便後可能緩解: 有些寶寶在放屁或排便後會稍作緩解。

- 持續數小時: 每次發作可能持續數小時,然後突然停止,寶寶又恢復正常。

腸絞痛的安撫方法:

- 溫柔按摩腹部: 以肚臍為中心,順時針方向輕柔按摩,或做「I L U」按摩法(想像在寶寶肚子上寫I、L、U,幫助排氣)。

- 「飛機抱」: 讓寶寶趴在您的手臂上,頭部靠近手肘,另一隻手輕拍背部。這個姿勢可以幫助寶寶的腹部承受輕微壓力,促進排氣。

- 腳踏車運動: 讓寶寶仰臥,輕輕彎曲他們的膝蓋,做類似踩腳踏車的動作,也能幫助腸道蠕動和排氣。

- 溫水澡: 溫暖的水可以幫助寶寶放鬆肌肉,緩解腹部不適。

- 白噪音: 如吹風機、吸塵器聲音,或白噪音機,可以轉移寶寶的注意力,幫助他們放鬆。

- 檢查奶嘴流速或親餵姿勢: 有時寶寶吸入過多空氣會導致脹氣。使用防脹氣奶瓶或調整親餵姿勢。

- 益生菌: 某些研究指出特定益生菌(如羅伊氏乳桿菌L. reuteri DSM 17938)可能對緩解腸絞痛有幫助,但務必先諮詢兒科醫師。

- 水解配方奶: 如果寶寶是喝配方奶,且疑似對牛奶蛋白敏感,醫生可能會建議嘗試部分水解配方奶。

記住,腸絞痛會過去的,而且不影響寶寶的健康和發育,爸媽們一定要堅持下去!

Q3: 為什麼寶寶睡前特別容易哭鬧?

寶寶睡前哭鬧(有時稱為「黃昏鬧」或「傍晚煩躁」)是非常普遍的現象,通常有幾個原因:

- 過度疲勞: 寶寶玩了一整天,特別是小一點的寶寶,他們的精力有限。當他們感到極度疲倦時,反而會難以入睡,表現為煩躁不安和哭鬧。這就像大人太累反而睡不著一樣。

- 過度刺激: 白天可能接收了太多外界的聲光刺激、人際互動,到了傍晚時分,這些累積的刺激量已經超過寶寶能承受的範圍,導致他們的大腦「超載」,無法平靜下來。

- 生理不適累積: 脹氣、消化不良等輕微不適,可能在一天下來累積到傍晚變得更明顯。

- 規律作息尚未建立: 新生兒的生理時鐘還沒完全建立,對白天和夜晚的區分不明顯,因此睡前容易混亂。

應對策略:

- 建立規律的睡前儀式: 每天在固定的時間,做一些重複性的、安靜的活動,例如溫水澡、輕柔按摩、換尿布濕、穿睡衣、餵奶、唱搖籃曲、說故事。這些儀式能給寶寶明確的暗示,讓他們知道「睡覺時間到了」。

- 提前安排睡眠: 留意寶寶的睡眠信號(揉眼睛、打哈欠、發呆),不要等到他們已經過度疲勞才開始哄睡。

- 營造安靜環境: 睡前一小時,逐漸降低室內的光線和聲音,避免過多的刺激。

- 使用安撫物: 奶嘴、小毯子、或寶寶喜歡的玩具,都可以幫助他們自我安撫。

這需要時間和耐心,但堅持下去,寶寶的睡眠規律會慢慢建立起來的。

Q4: 嬰兒一直哭會不會影響他的發育?

對於大多數嬰兒而言,持續的哭鬧本身並不會對他們的長期發育造成顯著的負面影響,尤其是在爸媽給予足夠的回應和安撫的前提下。

- 心理發展: 事實上,當寶寶哭泣時,爸媽能夠及時且溫柔地回應他們的需求,反而有助於建立起寶寶對世界的信任感和安全感。這種健康的依附關係對寶寶未來的社會情緒發展至關重要。他們會學到「當我需要幫助時,有人會來支持我」,這會促使他們成長為更有安全感、更自信的孩子。

- 生理發展: 只有在極端且長期被忽略的情況下,持續的壓力荷爾蒙才會理論上對發育產生負面影響。但在正常的家庭環境中,即使寶寶哭鬧多一些,只要爸媽盡力去安撫,這種影響幾乎可以忽略不計。例如,腸絞痛的寶寶雖然哭鬧很多,但他們通常也能健康地成長和發育,一旦過了那個階段,哭鬧就會明顯減少。

真正需要注意的是,如果寶寶的哭鬧是因為嚴重的健康問題(如慢性疼痛、營養不良、發展遲緩等),或者爸媽因為長期壓力導致情緒失控、甚至對寶寶有不當行為,那才是可能影響發育的危險因素。

所以,請爸媽們放心,只要您盡力安撫、照顧寶寶,並在必要時尋求專業協助,寶寶的哭泣是成長過程中一個正常的環節,不會影響他們的健康發育。重要的是您們給予的愛與回應。

Q5: 什麼是「紫金期」或「魔鬼期」?

「紫金期」(Period of PURPLE Crying)並不是指寶寶的臉會變成紫色,而是一個由美國國家兒童健康與發展研究所(National Institute of Child Health and Human Development)和加拿大兒科醫師 Ronald G. Barr 提出的概念,旨在解釋嬰兒在出生後頭幾個月中,會有一段長時間、難以安撫的哭鬧期。

這個詞彙是用來描述一種普遍的、正常的嬰兒哭鬧模式,通常發生在寶寶出生後的第2週到第3-4個月大之間。它強調這段哭鬧是沒有明顯原因的,且難以安撫,但它會自行結束,並非疾病。

「PURPLE」是一個縮寫,每個字母代表了這段哭鬧期的特徵:

- Peak of Crying:哭鬧高峰期。通常在寶寶約2個月大時達到高峰,之後逐漸減少。

- Unexpected:突發性。哭鬧來得很突然,沒有明顯的理由或誘因。

- Resists Soothing:難以安撫。爸媽嘗試各種安撫方法,效果都不彰,甚至完全無效。

- Pain-like Face:像疼痛一樣的表情。寶寶的臉可能會扭曲,看起來像很痛苦,但實際上並沒有生病或受傷。

- Long Lasting:持續時間長。每次哭鬧可能持續數小時。

- Evening:好發於傍晚或夜晚。雖然任何時候都可能發生,但通常在下午晚些時候和晚上哭鬧得更厲害。

「紫金期」是寶寶神經系統發展不成熟的一種表現,也是寶寶在適應外界環境、排解過多刺激的一種方式。這對爸媽來說無疑是巨大的挑戰,但請記住,這是一個暫時的階段,寶寶會漸漸長大,哭鬧也會自然減少。這段時間最重要的是爸媽的耐心、支持和適當的休息。

Q6: 哭鬧時可以讓寶寶一直吸奶嘴嗎?

讓寶寶吸吮奶嘴(或稱為安撫奶嘴、奶嘴)是安撫哭鬧寶寶的一個常用且有效的方法,尤其在寶寶沒有飢餓或其他明顯不適時。

- 安撫效果: 吸吮是寶寶天生的反射,具有強大的安撫作用。吸吮奶嘴可以幫助寶寶放鬆、平靜下來,甚至幫助他們入睡。這對於滿足寶寶的吸吮需求,而又不至於過度餵食,是很有幫助的。

- 預防SIDS: 美國兒科學會 (American Academy of Pediatrics, AAP) 甚至建議,在寶寶入睡時提供奶嘴,有助於降低嬰兒猝死症候群(SIDS)的風險。

但仍需注意以下幾點:

- 時機: 如果是親餵母乳的寶寶,建議等到母乳建立穩定(通常在出生後3-4週)後再引入奶嘴,以免影響親餵的成功。如果是配方奶寶寶,則沒有這個顧慮。

- 清潔與安全: 奶嘴需要定期清潔和消毒。選擇符合安全標準的奶嘴,並注意尺寸是否適合寶寶的月齡,避免噎到。

- 不依賴: 雖然奶嘴是很好的安撫工具,但不要讓寶寶過度依賴。避免寶寶一哭就塞奶嘴,還是要先判斷哭鬧的原因。如果寶寶只是想找點安慰,奶嘴是個好選擇;但如果是飢餓、尿布濕或疼痛,奶嘴只能暫時緩解,不能解決根本問題。

- 戒除考量: 長期使用奶嘴可能會影響牙齒的發育,尤其是在2歲以後。因此,通常會在寶寶1歲左右開始考慮逐步戒除奶嘴,最晚不超過2-3歲。

總之,奶嘴是一個實用的安撫工具,在正確使用的前提下,對寶寶和爸媽來說都是有益的。

照顧一個小嬰兒,尤其是面對他們無止盡的哭聲,真的是一場硬仗。但請您相信,這些哭鬧都是暫時的,是他們成長的一部分。您不是孤單一人在奮鬥,每一個爸媽都經歷過這些。多給自己一點掌聲,多給寶寶一點耐心,多尋求一些幫助。日子會一天天過去,小小的哭聲終將變成咯咯的笑聲。加油!您是最棒的爸媽!