為什麼夏天比較潮濕:探討台灣夏季高濕度的成因與影響

台灣的夏季,總給人一種悶熱、黏膩的感受。即便溫度不算最高,那種濕熱交加的體感卻常常令人難以忍受。這一切的「元兇」,正是無所不在的「濕度」。為什麼夏天會特別潮濕?相較於其他季節,夏季的空氣中究竟多了什麼?這篇文章將深入剖析台灣夏季高濕度的主要原因,並探討其對生活與健康的影響,同時提供實用的應對策略。

Table of Contents

什麼是濕度?從「絕對」到「相對」的理解

在探討為什麼夏天比較潮濕之前,我們需要先了解「濕度」這個基本概念。濕度指的是空氣中水蒸氣的含量。它通常分為兩種表達方式:

-

絕對濕度(Absolute Humidity):

指單位體積空氣中所含水蒸氣的質量,通常以每立方公尺多少克(g/m³)來表示。這個數值告訴我們空氣中實際有多少水氣。

-

相對濕度(Relative Humidity,RH):

指在相同溫度下,空氣中實際水蒸氣含量與該溫度下飽和水蒸氣含量(即空氣所能容納的最大水蒸氣量)的百分比。當相對濕度達到100%時,空氣就達到飽和狀態,多餘的水蒸氣會凝結成液態水(例如露水、霧或雲)。

為什麼我們對「相對濕度」的感受更明顯?

關鍵在於人體散熱的方式。當環境濕度高時,汗水難以蒸發,身體的熱量無法有效散失,因此會感覺更加悶熱、不適。這就是為何即使在相對較低的溫度下,如果濕度很高,我們仍會感到濕黏難耐。

為什麼夏季會特別潮濕?深入解析主要成因

夏季之所以潮濕,並非單一因素所致,而是多種自然條件綜合作用的結果。尤其對於台灣而言,其獨特的地理位置和氣候型態,更放大了夏季的濕度感受。

1. 高溫讓空氣能容納更多水氣

這是夏季潮濕最根本且關鍵的物理原理。空氣能容納的水蒸氣量與溫度呈正相關:

-

熱空氣的「吸水力」更強:

當空氣溫度升高時,空氣分子的運動速度加快,分子間的距離增大,這使得空氣能夠容納更多的水蒸氣分子而不達到飽和。這就像一個海綿,在受熱膨脹後,能吸收更多的水分。

-

相同的絕對濕度,不同的相對濕度:

舉例來說,如果空氣中含有固定的水蒸氣量(絕對濕度不變),當溫度從20°C上升到30°C時,空氣的飽和水蒸氣量會大幅增加,因此相對濕度反而會下降。然而,夏季的重點是:由於高溫,環境中會有更多的水蒸氣蒸發進入空氣中,使空氣的「實際含水量」本身就很高。即使相對濕度不是100%,但因為空氣的「潛力」高,實際含水氣量遠超冬季。

2. 豐沛的水源蒸發

夏季,地表、水體、植物甚至人體的蒸發量都顯著增加,為空氣提供了源源不斷的水蒸氣來源:

-

海洋與湖泊:

地球表面70%是海洋。夏季海洋溫度升高,水分子從液態轉化為氣態的速度加快,大量的海面水蒸氣蒸發進入大氣。

-

植物蒸散作用:

夏季植物生長茂盛,蒸散作用旺盛,將根部吸收的水分以水蒸氣的形式釋放到空氣中。

-

土壤與地表:

降雨後,土壤中的水分在高溫下迅速蒸發。

3. 季風的影響(台灣特別顯著)

台灣位處亞熱帶,深受季風氣候影響。夏季吹拂的西南季風(或稱南海季風)是導致台灣夏季極端潮濕的主要氣象因素:

-

攜帶大量水氣:

西南季風起源於溫暖的赤道附近海洋,在途經南海及台灣海峽時,飽吸了大量的水蒸氣。

-

氣流抬升與凝結:

這些飽含水氣的季風吹向台灣,受到中央山脈的阻擋而被迫抬升。當潮濕空氣抬升時,溫度會隨高度降低,水蒸氣達到飽和並凝結成雲,進而形成豐沛的降雨,即便沒有降雨,空氣中也保持極高的濕度。

4. 地理位置的加乘效應

台灣四面環海,四周被廣闊而溫暖的太平洋和台灣海峽所包圍。這意味著:

-

水氣來源近在咫尺:

不論風從何方吹來,都極易攜帶海面蒸發的大量水氣進入島嶼,使得整個島嶼長期處於高濕度環境中。

-

島嶼熱效應:

海洋對氣溫有調節作用,雖然能緩和極端高溫,但也意味著有更廣闊的溫暖水域持續向大氣釋放水氣。

5. 對流作用與午後雷陣雨

夏季常見的午後雷陣雨,雖然帶來短暫的涼意,但也是加劇濕度的因素之一:

-

蒸發再循環:

地面水分在高溫下蒸發形成雲層並降雨,這些降雨又為地表提供了新的水分來源,在高溫下再次蒸發,形成水氣的快速循環,使空氣中始終維持高水氣含量。

-

雨後濕度攀升:

雷陣雨過後,雖然空氣溫度可能略降,但地面濕漉漉,水氣大量蒸發,導致相對濕度迅速回升,甚至超越雨前。

台灣夏季的「濕熱」感受:為何如此難熬?

綜合上述原因,台灣的夏季不僅溫度高,更伴隨著極高的濕度。這種「濕熱」的組合,遠比單純的「乾熱」來得更令人不適。

濕熱的惡性循環:

高溫→大量水氣蒸發→空氣含水飽和度高→人體汗水不易蒸發→體感溫度升高→感覺更悶熱→開冷氣除濕→降低溫度但水氣依然存在(若無除濕功能)或被排出室外→如此循環。這種循環使得台灣的夏季,體感溫度往往高於實際溫度,讓人感覺像是在蒸籠裡一樣。

夏季高濕度帶來的影響

長期處於高濕度環境中,不僅影響人們的舒適度,更可能對健康、居家環境甚至物品造成損害。

1. 對人體舒適與健康的影響

-

體感悶熱與不適:

汗水難以蒸發,身體無法有效散熱,導致黏膩、悶熱、煩躁,容易中暑或熱衰竭。

-

皮膚問題:

濕熱環境是細菌、黴菌滋生的溫床,易導致濕疹、汗皰疹、香港腳等皮膚問題加劇。

-

呼吸道過敏:

高濕度有利於塵螨、黴菌等過敏原大量繁殖,引發或加重過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病。

-

精神與睡眠品質下降:

不適的環境容易導致失眠、疲倦、精神不振。

2. 對居家環境與物品的影響

-

黴菌與霉味:

牆壁、衣物、家具、浴室等處容易發霉,產生難聞的霉味,影響居家美觀與衛生。

-

物品損壞:

- 電器:高濕度可能導致電器內部零件受潮短路、鏽蝕,縮短壽命。

- 衣物、皮革:發霉、變質、蟲蛀。

- 書籍、紙張:潮濕變形、泛黃、發霉。

- 金屬物品:加速氧化生鏽。

- 木質家具:受潮膨脹、變形、損壞。

-

食物保存:

食物在高濕環境下更容易腐敗變質。

如何應對夏季高濕度?實用策略

雖然我們無法改變氣候,但可以採取積極措施來降低室內濕度,提升居住舒適度與保護物品。

1. 善用除濕機

-

核心利器:

除濕機是台灣家庭在夏季和梅雨季的必備電器。它能有效地將空氣中的水蒸氣凝結成水排出,顯著降低室內濕度。

-

使用時機與方式:

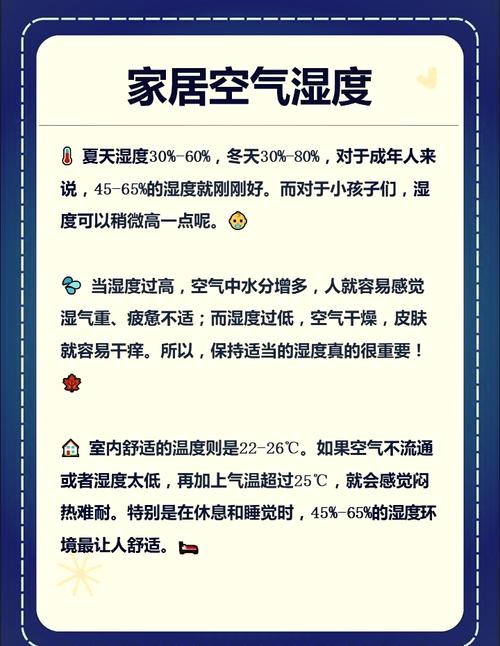

在睡前或外出時開啟,確保門窗緊閉以達到最佳效果。建議將室內濕度控制在50%~60%之間,這是人體最舒適的濕度範圍。

2. 保持良好通風

-

自然通風:

在室外濕度較低時(例如晴朗的上午或傍晚,或有微風吹拂時),打開門窗,形成對流,有助於帶走室內濕氣。

-

輔助通風:

使用電風扇或循環扇,加速室內空氣流動,有助於汗水蒸發,也能輔助除濕機效果,使乾燥空氣更快流通至各個角落。

3. 善用空調的除濕功能

-

一機兩用:

大部分的冷氣機都附有除濕功能。冷氣在製冷過程中,會將空氣中的水氣凝結成水排出,本身就具備除濕效果。開啟除濕模式時,它會以較低的風速和溫度運轉,同樣能達到降溫和除濕的效果,且通常比單獨開冷氣更省電。

4. 利用乾燥劑與除濕盒

-

局部應用:

對於衣櫃、抽屜、儲物箱等較小的密閉空間,可以使用市售的乾燥劑或除濕盒,吸附局部濕氣,保護衣物和貴重物品。

5. 培養良好生活習慣

-

衣物烘乾或通風:

洗完的衣物盡量烘乾或晾在通風處,避免在室內長時間晾曬,否則會增加室內濕度。

-

廚房與浴室通風:

煮飯時開啟抽油煙機,洗澡後保持浴室通風,避免水蒸氣滯留在室內。

-

家具擺放:

家具不要完全緊貼牆壁,保持一點空隙有助於空氣流通,減少牆壁發霉的機會。

總而言之,台灣夏季的潮濕是多種自然因素,特別是高溫、充沛水氣來源和季風作用下的必然結果。理解這些成因,能幫助我們更好地應對濕熱環境帶來的挑戰。透過適當的除濕與通風措施,我們仍然可以在濕熱的夏季中,為自己和家人創造一個相對舒適、健康的居家空間。

常見問題(FAQ)

Q1:為何夏天會比冬天更潮濕,即使冬天下雨也感覺沒那麼濕黏?

這是因為溫度決定了空氣能容納水蒸氣的上限。夏季高溫使得空氣能攜帶遠超冬季的水蒸氣量。即使冬季下雨,空氣中實際的水蒸氣含量(絕對濕度)也遠低於夏季。當這些水氣遇到低溫表面時容易凝結成水珠,讓人感覺濕冷,但整體空氣的「含水量」仍不如夏季飽和。夏季的高溫則讓空氣不斷吸納更多水氣,即使相對濕度不是100%,空氣中的水分子數量也遠高於冬季,因此感覺更悶熱濕黏。

Q2:開啟冷氣(空調)就能除濕嗎?它的原理是什麼?

是的,開啟冷氣確實具有除濕效果。冷氣的製冷原理是將室內空氣吸入,經過低溫的蒸發器時,空氣中的水蒸氣會凝結成水滴(因為達到露點),然後透過排水管排出室外。因此,冷氣在降溫的同時,也會降低室內濕度。許多冷氣機也設有獨立的「除濕模式」,在此模式下,壓縮機間歇運轉,以較低的風速將室內空氣中的水氣凝結排出,通常比單純開啟冷氣的「冷房模式」更節能,且不易造成室內過度降溫。

Q3:夏季的濕度應該控制在多少才最舒適?

一般而言,人體感覺最舒適的相對濕度範圍大約在50%至60%之間。在這個區間內,汗水能有效蒸發,身體感到乾爽,同時也不會因為空氣過於乾燥而引起呼吸道不適。過高的濕度(超過70%)會使人感到悶熱、黏膩,並有利於黴菌和塵螨滋生;過低的濕度(低於40%)則可能導致皮膚乾燥、口乾舌燥。

Q4:如何判斷家裡是否過於潮濕,除了體感還有其他跡象嗎?

除了體感上的悶熱、黏膩外,家裡過於潮濕還會出現以下明顯跡象:

- 牆壁、天花板、家具出現黑色或綠色黴斑。

- 室內有明顯的霉味或潮濕的土味。

- 衣物、皮革製品摸起來潮濕或出現霉點。

- 木質家具或地板膨脹、變形。

- 金屬物品(如工具、飾品)出現鏽蝕。

- 電器表面或內部出現水珠或受潮現象。

- 窗戶或鏡面容易起霧,水珠凝結。

如果發現上述任何一種情況,都表明您家中可能存在濕度過高的問題。

Q5:夏季下雨天,還需要開除濕機嗎?可以開窗通風嗎?

下雨天更需要開除濕機。降雨期間,室外濕度幾乎達到飽和,此時開窗通風反而會讓更多濕氣進入室內,導致室內濕度飆升。因此,下雨天應緊閉門窗,開啟除濕機或空調的除濕功能,以有效降低室內濕度。當雨停且室外陽光充足、空氣較為乾燥時(可透過氣象資訊確認室外相對濕度),短暫開窗通風,讓新鮮空氣進入,然後再關窗除濕,是比較好的做法。